|

Die Geologie |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die Zeiten, wo man auf gut Glück ein Loch in den Berg baut und

dabei herausfindet, was sich seit der letzten Sprengung im Gestein

veränderte, waren seit dem Bau der

Gotthardbahn vorbei. Man war sich der geologischen Vielfältigkeit

des Landes bewusst und daher gehörte es bereits um 1900 zum guten Tone,

wenn entsprechende Gutachten vor dem Bau eingeholt wurden. Daher

existierte beim Lötschbergtunnel ein entsprechendes Gutachten.

Beim

Gotthardtunnel

hatte man bei der Unterquerung der Ursenenmulde grosses Glück, musste aber

wegen dem Wasser führenden Gestein mit grossen Problemen kämpfen. Die

Folge der unerfahrenen Mannschaft war, dass hier sehr viele Opfer zu

beklagen waren. Es war klar, solche Probleme sollte es beim Bau des

Scheiteltunnels

am Lötschberg nicht mehr geben. Schliesslich hatte man aus den Erfahrungen

Lehren gezogen.

Mittlerweile hatten die Fachleute auch gelernt, die Oberfläche zu

betrachten und damit den Untergrund in diesem Bereich zu erahnen. Dabei

waren die Gesteine und deren Eigenschaften bei der Bearbeitung bekannt.

Mit diesem Wissen konnten passende

Baumaschinen

beschafft und die Baukosten berechnet werden. Beim Lötschbergtunnel wusste

man daher, was wo für ein Gestein angetroffen werden muss. Eine

Einschätzung war daher leichter möglich.

Erstellt wurde das geologische Gutachten bereits um 1900. Beim

erbitterten Kampf um die richtige Streckenführung waren solche Gutachten

und die dank diesen erwarteten Nachteilen natürlich hervorragende

Argumente. Jedoch hatten die meisten Leute, die Entscheide fällen mussten,

keine Ahnung was nun wo für ein Stein zu finden war. Es waren Berge und

diese sind bekanntlich hart und wo soll es da Probleme geben.

Geologisch gesehen, waren die Alpen sehr unruhig. Die Faltung des

Gebirges hatte zur Folge, dass die Gesteine in mehreren Gebieten

durchmischt waren. Diese Gebiete entstanden, als die tief liegenden

Granite nach oben gedrückt wurden und sich das andere Gestein

zusammenschieben musste. Im hochalpinen Bereich der Alpen sind diese

Schichten abgetragen worden, so dass dort die Granite der vielen Massive

erkannt werden konnten.

Gesteine anhand der Oberfläche zu bestimmen, war und ist keine

leichte Sache. Mit jedem neuen

Tunnel,

der gebaut wurde, lernte man dazu und konnte bessere Einschätzungen

vornehmen. Zudem waren seit 1900 auch erste geologische Karten der Schweiz

erstellt worden. Diese basierten jedoch auch auf den oberflächigen

Betrachtungen der Gesteine und Felsen. Damals konnte man noch nicht mit

seismischen Untersuchungen in den Berg sehen.

Dort wurde von der EGL der Kilometer null fest-gelegt und daher war diese Richtung bei jeder Ar-beit vorhanden.

Es entstand so ein Gutachten für eine Länge von rund 14 Kilometer.

Kleinere Differenzen lassen wir hier noch weg, denn letztlich endete der

Tunnel. Gleich bei Beginn der Bauarbeiten erwartete die Mannschaft auf der nördlichen Seite relativ unruhi-ges Gestein. In mehreren Faltungen wechselte sich kräftiger Jurakalk und problematischer Schiefer ab.

Diese Formation war eine Folge der Alpenbildung und daher in

diesem Bereich nicht selten anzu-treffen. Anhand der Gesteinslinien konnte

jedoch während des Baus gut abgeschätzt werden, wie sich die Fortsetzung

darstellen liess.

In Faltungen entstanden aber auch Hohlräume und Schichten, die

Wasser führen konnten. Gerade in oberflächennahem Gestein, waren

Schichten, die Wasser führten oft anzutreffen. Im nördlichen Teil hatte

man jedoch den Vorteil, dass in diesem Bereich sehr schnell Kalksteine

angetroffen wurden. Diese waren selber selten mit Wasser durchsetzt,

jedoch deren Schnittstellen. Daher erwartete man hier keinen leichten

Start des Baus.

Während der Kalkstein leicht zu bearbeiten war und relativ stabil

ist, mussten beim Schiefer spontane Abplatzungen von Gestein und Bergdruck

erwartet werden. Auf Grund der Erfahrungen beim

Gotthardtunnel

wusste man, dass die Durchquerung von Schiefer schwierig war. Die Geologen

empfahlen daher in diesen Zonen sehr kräftige Abstützungen um den

Bergdruck abfangen zu können. So sollten die gefürchteten Abplatzungen

vermieden werden.

Nach diesem unbequemen Gestein, das nach etwa drei Kilometer von

einer veränderten Schicht Schiefer abgelöst werden sollte, folgte eine

erste kritische Stelle. Dabei sollte das Gasterntal, analog zur

Ursenenmulde unterquert werden. Dabei lag dieses Tal rund 100 bis 200

Meter über der Tunnelachse. Eine Begehung des Gasterntals sollte Klarheit

über diese sehr knappe Überdeckung geben und so wichtige Hinweise bringen.

Das Gasterntal erstreckte sich hinter einem Bereich, der Klus

genannt wurde. Die Einschätzung der Geologen ging davon aus, dass es sich

um ein Tal handelte, das von Gletscher geschaffen wurde und daher eine

flache runde Mulde bildete. Aus diesem Grund sollte das Sediment nicht bis

zur Tunnelachse reichen. Die Mineure mussten jedoch mit vermehrten

Wassereinbrüchen im Schiefergestein erwarten. Es sollte keine leichte

Passage werden.

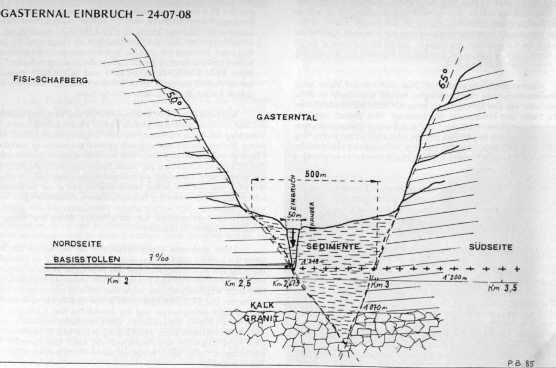

Mit Sondierbohrungen hätten hier im Vorfeld Abklärungen angestellt

werden müs-sen. Nur schon die geringe Überdeckung hätten diese Massnahme

erforderlich gemacht. Dann wäre erkannt worden, dass die

Achse

direkt durch die Sedimente geführt hätte. Vielmehr wurde am 24. Juli 1908 das Sediment des Gasterntals angestochen. In der Folge ergoss sich das Sediment in den Richtstollen und füllte diesen in wenigen Sekunden auf. An der Oberfläche entstand ein grosser Krater.

Doch was war von der geologischen Seite her falsch gelaufen? Eine

solch gravierende Fehleinschätzung durfte eigentlich nicht passieren.

Jedoch war das Gasterntal damals wirklich schwer einzuschätzen.

Die Klus bildete einen Riegel, der durch einen Bergsturz

entstanden war. Dahinter begann sich das Tal aufzufüllen. Dadurch wurde

verdeckt, dass das Tal seinerzeit nicht durch Gletscher geformt wurde,

sondern die Gesteine in diesem Bereich von der Kander über viele Jahre

angetragen wurden. Dadurch entstand kein flacher Trog, sondern ein tiefes

Tal in Form eines V. Die nachträglich von der EGL angestellten

Sondierbohrungen brachten das an den Tag.

Das Sediment reichte an der tiefsten Stelle bis hinunter auf rund

1000 Meter über Meer. Damit befand sich der harte Fels nicht im Bereich

der Tunnelachse, sondern etwa 200 Meter weiter unten. Diese Feststellungen

legten aber auch zu Tage, dass das oberflächliche Gelände der beiden

Seiten innerhalb des Sedimentes weiter geführt wurde. Genau dieser Punkt

sollte bei der rechtlichen Aufarbeitung des Fehlers zu Diskussionen

führen.

Sedimente, wie jene im Gasterntal konnten mit den damaligen

Mitteln mit einer oberflächigen Betrachtung schlicht nicht geschafft

werden. Selbst mit den heute üblichen modernen Baumethoden sind Sedimente

schwer zu bestimmen und zu durchqueren. Ein Schlagwort der neueren Zeit

war sicherlich die Pioramulde, die es zu sehr viel Präsenz in der Presse

brachte. Aber auch Bauten im Raum Zürich mussten durch Sedimente geführt

werden.

In den meisten Fällen gelingt dies Heute nur, wenn das Sediment

mit dem Wasser gefroren wird. Dann kann der Bereich einfach bearbeitet

werden. Anschliessend wird die Abdichtung vorgenommen. Der letzte Schritt

ist das Auftauen des Sediments. Um 1900 kannte man diese Methoden schlicht

nicht und Sedimente, waren nicht zu bewältigen. Wer diese antrifft hat ein

grosses schwer zu lösendes Problem und der Bau ist gefährdet.

Wie sich diese Störzone im Jahre 1908 auf den Richtstollen

auswirkte, werden wir in einem anderen Kapitel näher betrachten. Im

Gutachten wurde die Breite mit diesem kritischen Gestein auf lediglich 500

Meter geschätzt. Eine Distanz, die nicht sehr gross war, aber sicherlich

eine schwere Passage darstellen sollte. Man verwies hier auf die grossen

Probleme beim Bau des

Gotthardtunnels,

wo es in einer solchen Zone viele Opfer gab.

Nach diesem Bereich mit einer Störzone konnten im Gasternmassiv

kräftige Granite erwartet werden. Diese Granite waren hart, jedoch schwer

zu bearbeiten. Gerade der Bau des

Gotthardtunnels

bekam finanzielle Probleme, weil man diese Gesteine unterschätzt hatte.

Der Gasterngranit war dabei nicht ganz so alt und kräftig, wie jener am

Gotthard, trotzdem war er stabil genug um einen

Tunnel

aufnehmen zu können.

Die Erfahrungen beim Bau des

Gotthardtunnels

mit der Bearbeitung der sehr stabilen Granite des Gotthardmassivs flossen

hier in den Bau ein. So waren Maschinen vorhanden, die dieses Gestein

bearbeiten konnten. Ein Vorteil des deutlich späteren Baus dieses

Tunnels.

Auch die Berechnung des benötigten Sprengstoffes wurde anhand dieses

Gutachten ausgeführt. Die Härte der Steine hatte einen direkten Einfluss

auf den Sprengstoff.

Auf etwa sieben Kilometern erwartete man das harte und stabile

Granitgestein des Gasternmassivs. Hier war kaum Bergdruck zu erwarten, so

dass man bei den Abstützungen weniger Aufwand zu betrieben hatte. Somit

war rund die Hälfte des Lötschbergtunnels in diesem guten Gestein. Ein

Vorteil der meisten

Tunnel

im alpinen Bereich waren diese Massive, die wirklich kaum Probleme

bereiteten. Auch der

Gotthardtunnel

profitierte von diesen Bereichen.

Zudem wurde auf Grund der Erfahrungen beim Gotthard im

oberflächigen Bereich mit Schichten gerechnet, die Wasser führen konnten.

Jedoch hatte die Mannschaft auch die entsprechenden Erfahrungen. Ein weiterer wichtiger Punkt, war die Überdeckung. Jene des Gasterntals, die eine minimale Überdeckung ergab, haben wir schon kennen gelernt. Die höchsten Gipfel reichten im Berner Oberland bis fast auf 4000 Meter über Meer.

Daher musste mit hohen Werten gerechnet werden. Dabei gilt, dass

bei hohen Überdeckungen die Gefahr von Steinschlag im

Tunnel

zunimmt. Je mehr Gewicht auf dem Tunnel lastet, desto schlimmer ist der

Bergdruck.

In den Bereichen mit Schiefer wurden vom

Tunnel

einige Bergspitzen passiert. Dazu gehörten jedoch nicht die höchsten

Gipfel. Die Höhen der Spitzen betrugen dabei zwischen 2 200 und 2 600

Meter über Meer. Hier war daher eine maximale Überdeckung von 1 400 Meter

vorhanden, was keine zu grossen Probleme erwarten liess. Trotzdem es war

Schiefergestein, welches auch bei diesen Differenzen zu hohem Bergdruck

neigte.

Schiefer ist ein Gestein, das sich leicht spalten lässt und dabei

flache Flächen bildet. Bekannte Anwendungen für Schiefer sind die damit

aufgebauten Schreibtafeln. Je nach Schichtung, können daher im Stollen

Platten spontan abbrechen. Es kann aber auch zu Verschiebungen kommen.

Dadurch kann der Bergdruck den Stollen einfach wieder auffüllen. Auch das

geschieht in vielen Fällen sehr spontan, so dass eine grosse Gefahr

besteht.

Die maximale Überdeckung erreichte der

Tunnel

im Bereich des Hockenhorns und damit nahezu in der Mitte des Tunnels.

Dieses hatte eine Höhe von 3 292 Meter über Meer und stellte den höchsten

Punkte über der Tunnelachse dar. Damit stieg die Überdeckung auf Werte von

rund 2 100 Meter an. Da sich diese jedoch im massiven Felsen des

Gasternmassiv befand, konnten geringe Probleme mit dem Bergdruck erwartet

werden. Ein Vorteil dieses harten Gesteins.

Es bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, dass immer vom

Lötschbergtunnel gesprochen wurde, es jedoch keinen Berg mit gleichem

Namen gab. Lötschberg war ein Gebiet im Bereich des Lötschenpasses. Es

wurde zur Wahl des Namens genommen. Eine spezielle Geschichte war, dass

sich der

Scheiteltunnel

und der spätere

Basistunnel

genau in diesem Gebiet kreuzen sollten. Daher ein gut gewählter Name für

den Lötschbergtunnel.

Abschliessend kann gesagt werden, dass das geologische Gutachten

beim Lötschberg sehr gut war und es wirklich nur einen folgenschweren

Fehler gab. Man hatte seit dem Bau des

Gotthardtunnels

in diesem Bereich bereits grosse Fortschritte gemacht und konnte diese nun

nutzen. Jedoch bestätigte der Löschbergtunnel auf tragische Weise, dass

solche Gutachten nicht immer zuverlässig erstellt werden können. An diesem

Grundsatz hat sich eigentlich bis heute nicht viel geändert.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

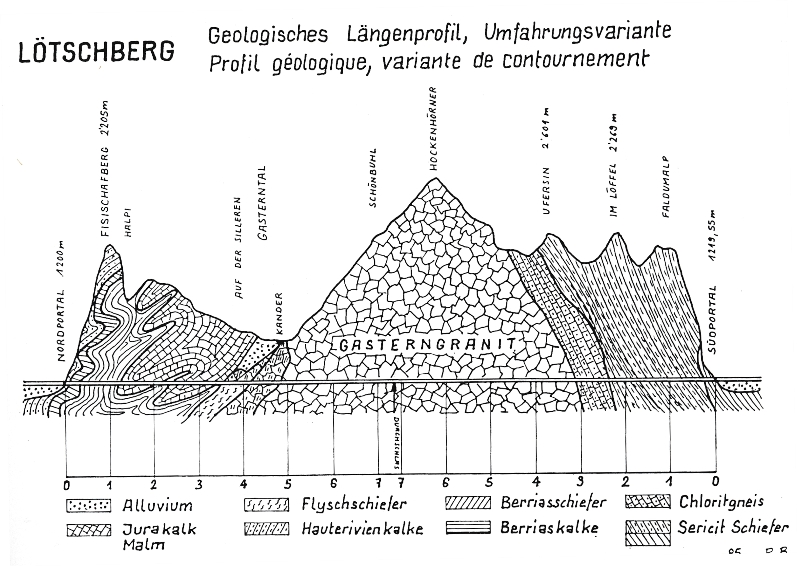

Beginnen

wir mit der Betrachtung des geologischen Profils des Lötschbergtunnels.

Dieses wurde auf die Länge beschränkt und begann auf der nördlichen Seite.

Beginnen

wir mit der Betrachtung des geologischen Profils des Lötschbergtunnels.

Dieses wurde auf die Länge beschränkt und begann auf der nördlichen Seite.

Abgeschlossen

wurden die Granite jedoch nicht erst beim südlichen

Abgeschlossen

wurden die Granite jedoch nicht erst beim südlichen