|

Bestellung und Lieferung |

||||

| Letzte | Navigation durch das Thema | |||

|

Die Offerten für diese klar umschriebene

Lokomotive

holten sich die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei den vier bekannten

Schweizerischen Lokomotivherstellern ein. Durch den Heimatschutz war es

den

Staatsbahnen

nicht erlaubt worden, andere Hersteller im Ausland mit diesem Projekt zu

beauftragen. Die notwendigen Erfahrungen lagen bei diesen Herstellern

zudem vor. Sie wussten, was am Gotthard verlangt wurde und hatten schon

erfolgreiche Lokomotiven gebaut.

Seit die elektrischen Lokomotiven einge-führt wurden, war die SLM zum Mechani-ker geworden. Für den elektrischen Teil wurden die Fir-men Brown Boveri und Co BBC in Mün-chenstein und die Maschinenfabrik in Oerlikon MFO vorgesehen.

Als Lieferant von Baugruppen sah man die SAAS in Genève vor.

Damit waren mehr oder weniger alle Her-steller am Bau dieser

Maschine beteiligt. Sowohl die MFO, als auch die BBC übernahmen dabei die

Endmontage der einzelnen

Lokomotiven.

Die von den jeweiligen Herstellern gelieferten Komponenten wurden an den

Hersteller, der die Endmontage übernommen hatte geliefert. Überführungen

gab es daher nur vom Mechaniker zu einem der beiden Elektriker in Oerlikon

oder Münchenstein.

Die Angebote der Hersteller umfassten verschiedene Modelle und

Ausführungen. Darunter befanden sich Maschinen, die die geforderten zwei

dreiachsigen

Drehgestelle

besassen, aber auch Modelle, die auf drei zweiachsigen Drehgestellen

verkehren sollten. Ein Knick nach Muster der in Italien verkehrenden

Baureihen war dabei jedoch nötig. Letztlich stach darin aber ein Modell

heraus, das den Grundstein zu dieser

Lokomotive

legen sollte.

Als Lieferant für die als Vorserie zu liefernden

Prototypen

sah man die Brown, Boveri und Co in Münchenstein vor. Das war ein

Abkommen, dass die Werke der beiden Hersteller optimal auslasten sollte,

denn schliesslich gaben die Schweizerischen Bundesbahnen SBB an, dass von

dieser

Lokomotive

weit über 100 Exemplare bestellt werden könnten. Doch beginnen wir mit den

Prototypen, denn die sollten von sich reden geben.

|

||||

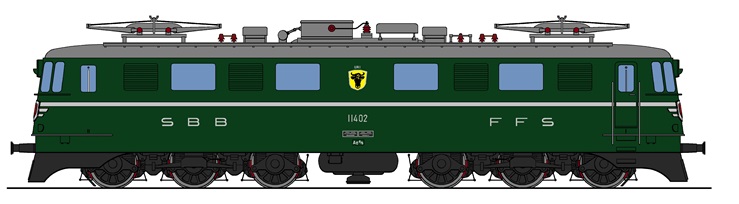

| Prototypen mit den Nummern 11 401 und 11 402 | ||||

|

||||

|

Baujahr: |

1952 – 1953 |

Leistung: |

4 300 kW / 5 830 PS |

|

|

Gewicht: |

124 t |

V. Max.: |

125 km/h |

|

|

Normallast: |

650 t |

Länge: |

18 400 mm |

|

|

Nachdem die Anpassungen und Wünsche der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB in das Projekt eingeflossen waren, begann die Bestellung

der ersten

Lokomotiven.

Diese umfasste die Lieferung von zwei baugleichen

Prototypen.

Diese sollten als Ae 6/6 bezeichnet werden und mit den Nummern 11 401 und

11 402 versehen werden. Der Grundstein für die neue Lokomotive am Gotthard

war somit gelegt worden und man durfte sich auf die ersten Maschinen

freuen.

Andere wiederum stellten den Bau von mehr als vier

Triebachsen

bei einer

Lokomotive

in Frage. Alle sahen dabei das Hauptproblem bei der ungenau definierten

Zulassung

zur

Zugreihe R. Die Entwicklung von fast fünf Jahren für die beiden Prototypen lässt erkennen, dass sich die Hersteller mit dem Pflichtenheft der Schweizerischen Bundesbahnen SBB sehr schwer taten.

Dabei waren die Diskussionen um die

Achsfolge

auch nicht för-derlich. Viel Zeit ging nur dadurch verloren, dass die

Achsan-ordnung

angezweifelt wurde. Letztlich aber wurden die beiden

Prototypen

festgelegt und gebaut, man durfte sich auf die Ma-schinen freuen.

Um es gleich vorweg zu nehmen, die beiden

Prototypen

waren, um es etwas gemässigter auszudrücken, keine „Glanznummern“

geworden. Wenn man jedoch die Schönrederei sein lässt, dann muss man bei

den beiden Prototypen von einer klaren Fehlkonstruktion ausgehen. Es

verwundert daher schon, dass es nach den ernüchternden Erfahrungen damit,

zu einer so bekannten und erfolgreichen Serie von

Lokomotiven

gekommen war.

Viele Diskussionen erregten die Gemüter bei der Wahl der

Achsfolge,

während die

Staatsbahnen

von einer Co’ Co’

Lokomotive

ausgingen, gab es

Kreise,

die sich mit Nachdruck für eine Achsfolge Bo’ Bo’ Bo’ aussprachen. Die

Hersteller hatten schon bei der Planung die Befürchtung, dass mit den

langen

Drehgestellen keine

Zulassung

zur

Zugreihe R

möglich sein würde. Sie sollten letztlich Recht behalten, denn die

Prototypen

wurden schnell als „Schienenmörder“ bezeichnet.

Die Meinungen waren so weit voneinander entfernt, dass der

berühmte schwarze Peter von einer zu anderen Seite geschoben wurde. Ja, es

wurde sogar bemängelt, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht

zwei unterschiedliche

Prototypen

bestellt hatten. So gesehen eine berechtigte Frage, denn mit zwei weiteren

Prototypen mit der geänderten

Achsfolge,

hätte man die Probleme eventuell lösen können. Es gab jedoch nur diese

zwei

Lokomotiven.

Letztlich gab dann das Gewicht den Ausschlag für die Co’ Co’

Maschine, die mit anderer

Achsanordnung

das geforderte Gewicht überschritten hätte. Um es vorweg zu nehmen, die

Hersteller sollten richtig liegen, denn die

Lokomotive

schaffte es nie, die

Zulassung

zur

Zugreihe R

zu erlangen. Jedoch waren auch so die beiden

Prototypen

zwei Tonnen zu schwer geworden. Bei einer allfälligen Serie musste daher

abgespeckt werden.

Letztlich kam es zur Bestellung einer ersten Serie von

Lokomotiven.

Wie viele Lokomotiven vorher, wurden auch die Maschinen der Baureihe Ae

6/6 in unterschiedlichen Teilserien beschafft. Innerhalb dieser insgesamt

sechs Teilserien gab es Veränderungen an den Lokomotiven. Diese waren

optisch sehr gut zu erkennen. Daher teilen wir die Serie dieser

Lokomotiven in zwei grundlegende

Gruppen

auf.

|

||||

| Die Nummern 11 403 bis 11 425 | ||||

|

||||

| Baujahr: |

1955

– 1958 |

Leistung: |

4

300 kW / 5 830 PS |

|

| Gewicht: |

120

t |

V.

Max.: |

125

km/h |

|

| Normallast: |

650

t |

Länge: |

18

400 mm |

|

|

Die erste Bestellung umfasste die

Lokomotiven

mit den Nummern 11 403 bis 11 414. Diese zwölf Maschinen zeichneten sich

gegenüber den

Prototypen

durch Massnahmen aus, die der Reduktion des Gewichtes dienten. Dazu

gehörte unter anderem der Verzicht auf zwei Türen. Erstmals sollte eine

Lokomotive nicht mehr von beiden Seiten aus uneingeschränkt erreichbar

sein. Dies war jedoch eine klare Massnahme um das Gewicht zu verringern.

Ein

Umstand, der den Maschinen mit Chrom-schmuck den Namen „Kantonslokomotive“

ein-handeln sollte. So wurde der Grundstein für eine der bekanntesten

Lokomotiven

der Schweiz gelegt. Ausgelöst wurde diese Bestellung 1954, also zu einer Zeit, wo mit den Prototypen kaum Erfahr-ungen gemacht werden konnten. Die Verbes-serungen der Industrie sollten jedoch das Gewicht der Maschine reduzieren und die Laufeigenschaften der Lokomotive deutlich verbessern.

Trotzdem blieb den Maschinen der Baureihe Ae 6/6 der Makel ein

Mörder der

Schienen

zu sein, zeit Lebens haften. Trotzdem zeigten die Verbesser-ungen den

erhofften Erfolg.

In der Folge wurde der Bestand dieser Baureihe im Jahre 1956 um

weitere dreizehn

Lokomotiven

erweitert. Dabei gab es weitere Verbesserungen und Veränderungen, die in

dieser Serie eingeflossen waren. Bei den Lokomotiven wurden die Eckfenster

verändert und es wurde nur noch an den Lokomotiven mit den Nummern 11 415

bis 11 425 Chromstreifen montiert. Der Grund dafür war simpel, denn in der

Schweiz gab es damals nur 25 Kantone.

Anders ausgedrückt, gab es bei den

Lokomotiven

dieser Serie kaum nennenswerte Veränderungen beim Aussehen. Die ersten 25

Lokomotiven wurden jedoch mit Wappen der Kantone versehen und bekamen

deshalb eine zusätzliche Verzierung aus verchromten Streifen mit Schnauz

an der

Front.

Die beiden letzten Lokomotiven sollten diese Theorie sogar noch erhärten,

denn sie waren bereits nach der neuen Lösung gebaut worden.

Wir können daher ganz klar von den

„Kantonslokomotiven“ und von den schlichteren „Städtelokomotiven“

sprechen. Technisch gesehen, war es aber eine einzige Serie von

Lokomotiven.

Daher konnte auch auf die Aufteilung der Baulose verzichtet werden. Es war

letztlich nur der Chrom, der diese Maschinen so unterschiedlich erscheinen

liess. Etwas Schmuck kann viel verändern, die Baureihe Ae 6/6 ist der

beste Beweis.

|

||||

| Die Nummern 11 426 bis 11 520 | ||||

|

||||

| Baujahr: |

1958

– 1966 |

Leistung: |

4

300 kW / 5 830 PS |

|

| Gewicht: |

120

t |

V.

Max.: |

125

km/h |

|

| Normallast: |

650

t |

Länge: |

18

400 mm |

|

|

Landläufig unterteilte man die

Lokomotiven

anhand ihrer Wappen. Die ersten 25 Lokomotiven wurden somit zu den

bekannten Kantonslokomotiven. Der Grund lag bei den angebrachten

Kantonswappen. Die restlichen Ae 6/6 sollten anfänglich nicht getauft

werden. Da man davon aber Abstand nahm, ergab das eine viel grössere Zahl

„Städtelokomotiven“, die nicht mehr so bekannt wurden, wie die

Vorgängerinnen.

Dabei war letztlich der Verzicht auf den bei den ersten

Lokomotiven

verwendeten Chromschmuck massgebend. So kam es, dass die Lokomotive mit

der Nummer 11 426 noch die alte Anordnung der Lampen erhalten hatte. Im Jahre 1957 wurde die Serie um weitere 23 Lokomotiven erweitert. Zusammen mit den beiden Prototypen sollten daher ab dem Jahre 1960 insgesamt 50 Lokomotiven dieser Baureihe einge-setzt werden.

Die Serie der

Lokomotive

von der Baureihe Ae 6/6 hatte sich letztlich doch noch durchsetzen können,

denn damit war die Serie bereits eine der grösseren in der Schweiz. Nur

bei dieser Baureihe sollte es nicht dabei bleiben. Bereits 1960 wurden weitere 24 Lokomotiven dieser Serie bestellt. Geliefert wurden diese in den Jahren 1962 bis 1963. Veränderungen gab es jedoch nicht mehr, die Maschinen waren daher ausgereift und die Erfahrungen zeigten, dass man mit dieser Baureihe eine gute Lokomotive für den Gotthard erhalten hatte. Daher verwundert es nicht, dass es nicht bei diesen Lokomotiven bleiben sollte und eine weitere Serie ausgelöst wurde.

Mit den Nummern 11 425 bis 11 500 war es soweit, man hatte 100

Lokomotiven

dieser Baureihe im Bestand. Diese fünfte Bestellung im Jahre 1962 wurde

bereits ein Jahr später mit der sechsten und letzten Bestellung um weitere

20 Lokomotiven erweitert.

Zusammen mit den beiden

Prototypen

ergab das eine Serie von Lokomotiven, die über eine Stückzahl von 120

Maschinen verfügte. Damit gehörten die Ae 6/6 zu den damals grössten

Serien der Schweiz.

Die letzte

Lokomotive

der Baureihe Ae 6/6 wurde den Schweizerischen Bundesbahnen SBB am 29.

Dezember 1966 übergeben. Damit endete die Lieferung der Baureihe Ae 6/6.

Der Grund war nicht, dass die Lokomotiven schlecht waren, aber für das

Mittelland hatte man eine neue Konstruktion bestellt, die nur noch vier

Triebachsen

hatte und dabei die

Leistung

der Baureihe Ae 6/6 sogar noch überstieg. Die Rede ist von den Lokomotiven

Re 4/4 II.

Es wird nun Zeit, wenn wir uns den

Lokomotiven

annehmen. Dabei hatten die 120 Lokomotiven nicht nur optische, sondern

auch technische Veränderungen durchlaufen, die in den folgenden Kapiteln

natürlich berücksichtigt werden. Die Maschine der Baureihe Ae 6/6 ist

daher eine sehr interessante Lokomotive, die zum Star der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB werden sollte. Selbst die legendäre Baureihe

Be 6/8 II musste sich warm anziehen. |

||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Für

den mechanischen Teil der neuen

Für

den mechanischen Teil der neuen

Damit

waren die ersten beiden

Damit

waren die ersten beiden

Beibehalten

hatte man bei dieser ersten Teilserie den Schmuck aus Chrom. Dieser hatte

sich durch-gesetzt und als die beiden

Beibehalten

hatte man bei dieser ersten Teilserie den Schmuck aus Chrom. Dieser hatte

sich durch-gesetzt und als die beiden

Obwohl

die Maschinen mit den Nummern 11 426 und 11 427 zu der zweiten Serie

gehörten, waren sie so stark verändert worden, dass sie bereits zum

zweiten Muster dieser Baureihe gehörten.

Obwohl

die Maschinen mit den Nummern 11 426 und 11 427 zu der zweiten Serie

gehörten, waren sie so stark verändert worden, dass sie bereits zum

zweiten Muster dieser Baureihe gehörten.