|

Die Katastrophen von 1908 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Beim Bau eines

Tunnels

ist immer mit Opfern zu rechnen. Steine, die sich plötzlich lösen und

einem Arbeiter auf den Kopf fallen, gehörten auch 1908 dazu. Als Arbeiter

war die Anstellung bei der EGL nicht unbedingt ein Glücksfall. 64 Personen

fanden beim Bau des Lötschbergtunnels einen gewaltsamen Tod. Obwohl der

Gotthard mit geschätzten 500-1000 Toten extrem viel mehr Opfer forderte,

waren dort durch Unfälle weniger Tote zu beklagen.

Lediglich zehn Personen hatten bleibende Schäden aus dem Bau

davongetragen. Hier hingegen schnitt man am Lötschberg besser ab. Es muss

jedoch gesagt werden, dass viele Opfer bei den hier vorgestellten beiden

Unglücken zu beklagen waren. Zieht man diese ab, bleiben jedoch immer noch

25 Opfer übrig. Immer noch eine hohe Zahl, aber damals kannte man noch

keine Helme und ein einfacher Hut schützt schlecht bei einem Steinschlag.

Ein schicksalhaftes Jahr beim Bau des Lötschbergtunnels sollte das

Jahr 1908 sein. Zwei schwere Unglücke forderten dabei gleich mehr als die

Hälfte der Opfer. Dabei sollte dieses Jahr, das normal begonnen hatte,

nicht lange gut verlaufen. Man kann ruhig sagen, dass die EGL 1908 vom

Glück verlassen wurde. Es lohnt sich daher, wenn wir einen etwas genaueren

Blick darauf werfen und dabei rückt Goppenstein an die erste Stelle.

So sorgte dieser Schnee für Behinderungen beim Betrieb der Baubahn

und im Bereich des Installationsplatzes in Goppenstein. Die Arbeiter waren

zu grossen Teilen mit dem Schneebruch beschäftigt. Zunehmend kritischer wurde es jedoch in den Anrissgebieten der Lawinen. Dort türmten sich sehr hohe und schwere Schnee-massen auf. Durch die anhaltenden Schneefälle konnte sich die Schneedecke zudem nicht verfestigen.

In der Folge stieg die Gefahr von Lawinen deutlich an. Diese

konnten in zunehmendem Masse auch spontan abbrechen. Heute würden wir in

diesem Fall von der höchsten Gefahrenstufe sprechen. Immer wieder gingen daher im Lötschental Lawinen nieder, wovon eine sogar das Portal teilweise verschüttete und beschädigte.

Dabei hatte man viel Glück, denn es gab zum Glück keine Opfer zu

beklagen. Jedoch mussten das

Portal

neu aufgerichtet und zusätzliche Schutzbauten erstellt werden. Man hatte

die Gefahren im Bereich des späteren

Bahnhofes

unterschätzt. Jedoch sollte es in Goppenstein noch viel schlimmer kommen.

Wegen den Lawinen traute sich die einheimische Bevölkerung kaum

mehr aus den Häusern. Das Leben im Lötschental kann nahezu zu erliegen.

Einzige einige wagemutige Personen sorgten dafür, dass zumindest die Post

den Weg durch das tief verschneite Tal fand. Doch auch dort kam es immer

wieder zu Unterbrüchen und kundige Personen des Tales schauten immer

besorgter an die Hänge mit dem vielen Schnee.

Die Situation war letztlich so schlimm, dass der Förster von

Bellwald, aus Ferdern einem befreunden Ingenieur der EGL einen mahnenden

Brief zukommen liess. Darin sprach er mit den Worten «Es wäre besser, wenn

Du und Deine Kollegen das Hotel heute Abend nicht betreten würden, falls

der Schnee weiterhin fallen sollte.» eine deutliche Warnung aus. Der

Förster befürchtete das Losbrechen der Gmeinlaui, in deren Zugrichtung das

Hotel stand.

Das im Brief erwähnte Hotel war gebaut worden, um die Kaderleute

der EGL während den Bauarbeiten unterbringen zu können. Gerade als der

Ingenieur das Schreiben verlesen wollte, wurde im Hotel die heisse Suppe

aufgetischt. Nach einem Tag in der kalten Baustelle wollte niemand mehr

lange einem Schreiben zuhören. Daher ging man dazu über, die Suppe zu

geniessen. Die fein duftende Suppe im Teller liess die Warnung vergessen.

Wie so oft in den Nächten zuvor hörte man in der Ferne einen Knall

und dann das nie endende Grollen einer niedergehenden Lawine. Diesmal war

die «Gmeinlaui» an der Reihe und sie entwickelte sich schnell zu einer der

gefürchteten Staublawinen. Unaufhaltsam donnerten die ungeheuren Massen

Schnee gegen das Tal und nahmen dabei das erwähnte Hotel ins Visier. Dort

ahnte man davon schlicht noch nichts und genoss das Essen.

Die Macht der Staublawine pulverisierte das aus

Holz

gebaut Gebäude förmlich. Die darin befind-lichen Leute wurden von den

Schneemassen begraben und kämpften in der Folge um ihr Leben, denn die

Trümmer sorgten zusätzlich noch für schwere Verletzungen. Den herbeieilenden Helfern bot sich dabei ein Bild des Grauens. In den Trümmern des Hotels, die mit festgepresstem Schnee vermischt waren, konnten zwölf Personen nur noch Tod geborgen werden.

Ein weiteres Opfer konnte zwar noch lebend ge-borgen und auf die

Baubahn verladen werden. Es erlag jedoch seinen schweren Verletzungen auf

dem langen Transport nach Brig. Die «Gmeinlaui» hatte somit 13 Todesopfer

gefordert. Es zeigte sich, dass die Leute, die der Lawine den Rücken kehrten, verletzt überlebt haben. Die Per-sonen auf der anderen Seite des Tisches hatten weniger Glück. Durch

den fein zerstäubten Schnee der Staublawine füllten sich deren Lungen mit

Schneekristallen und die Leute erstickten, während sie von der Wucht der

Lawine erschlagen wurden. Die Staublawine hatte in Goppenstein gezeigt,

warum diese Form so gefürchtet war.

Mit diesem Schlag verlor die EGL auf der südlichen Seite einen

grossen Teil der Führungsebene. Es mussten daher sämtliche betroffenen

Posten neu besetzt werden, was zu einer kurzen Unterbrechung der

Bauarbeiten führen sollte. Nach der Trauerfeier für die Opfer konnten

jedoch die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Wobei sich die Situation

nach der Gmeinlaui nicht gross besserte, jedoch keine Lawine mehr die

Baustelle heimsuchte.

Es bleibt eigentlich nur noch der Hinweis, dass solche Unglücke in

den Alpen immer wieder vorkommen und auch Heute, sollte man die Warnungen

der Fachleute durchaus sehr ernst nehmen, denn mit Lawinen spielt man

nicht. Weitaus schlimmer sollte das Pech auf der nördlichen Seite zuschlagen. Man hatte sich in Goppenstein gerade vom Schock der Lawine erholt, als auf der nördlichen Seite die Hölle losbrechen sollte.

Im Vergleich war damit das Unglück in Goppenstein noch glimpflich

ausgefallen. Im Norden schlug die Natur im Stollen mit aller Gewalt erneut

zu und zeigte den Fachleuten und Arbeitern, wer auf der Baustelle wirklich

das Sagen hatte.

Dabei kündigte sich dieses Unglück sogar an. Im Vortrieb kämpfte

man seit einiger Zeit mit einbrechendem Wasser. Dieses musste immer wieder

mit viel Aufwand abgedichtet werden. Dies war jedoch erwartet worden, denn

man sollte sich schliesslich knapp unter dem Gasterntal befinden. Wobei

einige Einbrüche, hätten zur Besorgnis mahnen sollen. Auch hier ignorierte

man die Hinweise der Natur und geriet so ins Verderben.

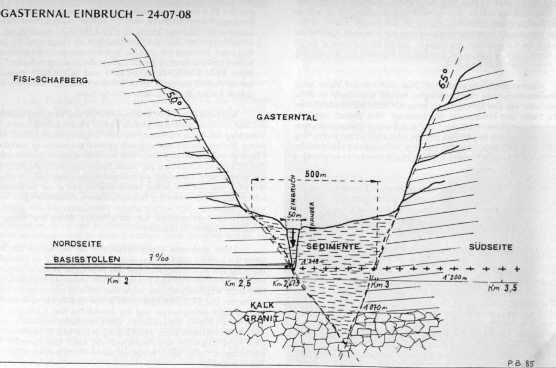

In der Nacht auf den 24. Juli 1908 wurde kurz nach Mitternacht die

nächste Sprengung vorbereitet. Man befand sich beim Kilometer 2.675 als am

frühen Morgen um 2 Uhr 30 der Sprengstoff gezündet wurde. Dazu hatte sich

die Mannschaft, wie immer, etwas zurückgezogen und Deckungen bezogen.

Mitgenommen wurden dabei auch die Wagen und zwei Pferde. Man wollte nichts

bei der Sprengung verlieren und so baute man einen genügend grossen

Abstand ein.

Als es schliesslich knallte, verlöschten die Lampen der Arbeiter

und vorne an der Brust brach die letzte Wand. Damit wurde im wahrsten

Sinne des Wortes, das Tor zur Hölle geöffnet. Das Sediment des Gasterntals

hatte einen Ausweg gefunden. Daher ergoss es sich mit grosser Kraft in den

Stollen und begann diesen mit Schlamm und Geröll zu füllen. Durch den

Stollen rollte somit eine Schlammlawine auf die Arbeiter zu.

Eine rechtzeitige Flucht war für die Leute nahe der Stollenbrust

wegen den versperrten Fluchtwegen und der kurzen Distanz schlicht nicht

mehr möglich. Die bedauernswerten Arbeiter wurden von den Schlammmassen

erfasst und versanken darunter. Der grösste Albtraum eines Mineurs wurde augenblicklich war. Dabei avancierte der Wagenbremser Lazzaro Bertoni für die sich weiter zurückgezogenen Mineure zum grossen Helden.

Voller Panik rannte dieser durch den Stollen und Schrie dabei «Weg

... Weg, geht in Sicherheit, das Wasser … Wasser». Schon war er

verschwunden. Die verdutzten Männer taten dies mit der schweren Kleidung

kurze Zeit später auch, wurden jedoch von den heranrollen Wassermassen

eingeholt.

Ein grosser Teil der Arbeiter und Tiere im

Tunnel

konnte noch vor den Schlamm- und Wassermassen fliehen und kam mit dem

Schrecken davon. Als sich die Situation im Stollen beruhigte, begann man

mit der Rettung der verletzten Personen. Am Schluss fehlten jedoch 26

Arbeiter und zwei Pferde. Sie hatten es nicht mehr rechtzeitig aus dem

Tunnel geschafft und wurden von den Schlammmassen eingeholt und

verschüttet.

Unverzüglich wurde die Rettung, beziehungsweise Bergung, der

verschütteten Arbeiter begonnen. Am Tag nach der Katastrophe fand man

lediglich den Arbeiter Vincenzo Aveni. Die restlichen Verschütteten des

Unglücks wurden hingegen nicht mehr gefunden. Alle Bemühungen, die

Vermissten doch noch zu bergen, verliefen ergebnislos. Wurde der Schlamm

weggeräumt, lief automatisch wieder die gleiche Menge nach.

Ihre Leichen befinden sich daher noch heute im aufgegebenen

Stollen. Sie hatten ihr Grab im Berg gefunden. Stellvertretend für die

verschollenen Kameraden wurde Aveni auf dem kleinen Friedhof von

Kandersteg nach einer Trauerfeier begraben. In einem Jahr waren damit

nahezu 40 Opfer zu beklagen und in Kandersteg wurden die wildesten

Albträume der Mineure auf einen Schlag war. Wasser und Schlamm brachten

den Tod.

Die Arbeiten wurden daraufhin auf der Nordseite komplett

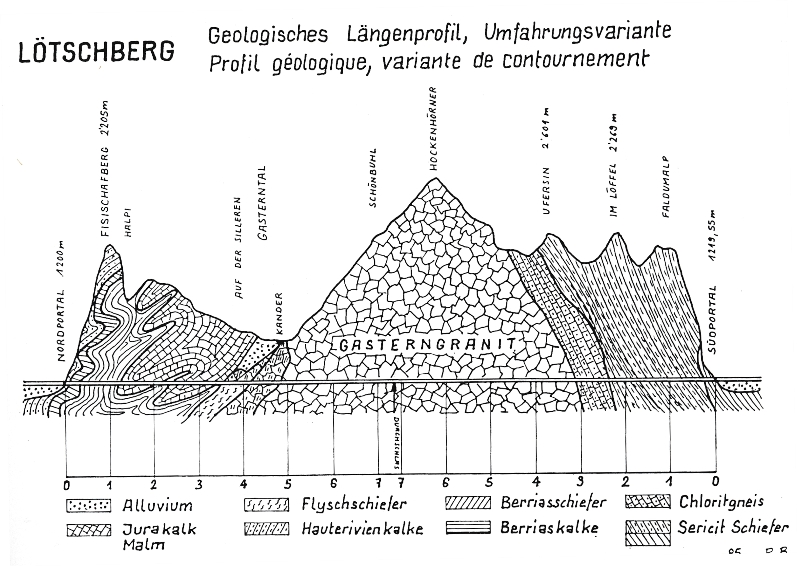

eingestellt und es begannen die ersten Untersuchungen. Dabei rückte das

geologische Gutachten von 1900 schnell in den Vordergrund, denn dort ging

man davon aus, dass die Tunnelachse im sicheren Fels verlaufen sollte. Den

Mineuren sollte deshalb keine Gefahr drohen. Eine Fehleinschätzung, die

mit 26 verstorbenen Personen sehr teuer bezahlt werden musste.

Beim Gutachten, ging man davon aus, dass sich das Gelände hinter der Klus im gleichen Stil fortsetzte. Dabei erkannte man nicht, dass es sich um Ablagerungen eines Bergsturzes handelte.

Dahinter hatte sich im Lauf der Jahre schliesslich der Schlamm und

das Geröll, das von der wilden Kander mitgeführt wurde, abgelagert.

Diverse nachträglich angestellte Bohrungen im Gasterntal ergaben, dass die geplante Tunnelachse nicht 100 Meter unter dem Tal verlief, sondern direkt durch das lockere Sedimentgestein geführt werden sollte.

Man hatte auch in einer Tiefe von 220 Metern keinen festen Fels

gefunden. Damit war klar, der Richtstollen hat das Sediment ungefähr auf

halber Höhe angestochen. Eine Stelle, die noch nicht so stark verdichtet

war.

Die Störzone hatte dabei eine Länge von rund 500 Meter und sie

konnte mit den vorhandenen Mitteln schlicht nur durchbrochen werden, wenn

der Schlamm im Stollen mit Zement verfestigt wurde und man mit sehr viel

Aufwand versuchte das Sediment zu verfestigen. Ein sehr grosser Aufwand

mit sehr viel Risiko. In Anbetracht der vielen Opfer, wollte die EGL

dieses Risiko nicht eingehen. Das hingegen gefiel der BLS wieder nicht, da

man sich um das Projekt sorgte.

Nach langen Verhandlungen zwischen der BLS, die einen gerade

verlaufenden

Tunnel

wollte und der EGL wurde schliesslich der Stollen mit samt den Opfern

aufgegeben. Er wurde beim Kilometer 1.436 mit einer zehn Meter dicken

Mauer verschlossen. Für die Mineure entstand so ihr immer dauerndes Grab

im Gebirge des Kandertals. Die Störstelle sollte jedoch umfahren werden.

Es war schlicht die einzige Lösung um den Tunnel zu retten.

Auch heute noch erinnern ein

Scheiteltunnel

mit komischen

Kurven,

ein Denkmal und ein Krater im Gasterntal an den 24. Juli 1908, als im Berg

oberhalb von Kandersteg die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Das Tor zur

Hölle brach auf und 25 Mineure wurden für immer und ewig im Berg begraben.

Zumindest in diesem Punkt, hatten die Mineure seinerzeit beim

Gotthardtunnel

mit der Ursenenmulde riesengrosses Glück gehabt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Der

Winter 1907 / 1908 zeichnete sich in den Alpen durch starke Schneefälle

aus. Angesichts der Höhe der Baustelle war das zwar zu erwarten. Aber

insbesondere der Februar zeichnete sich damit aus, dass es den ganzen

Monat schneite.

Der

Winter 1907 / 1908 zeichnete sich in den Alpen durch starke Schneefälle

aus. Angesichts der Höhe der Baustelle war das zwar zu erwarten. Aber

insbesondere der Februar zeichnete sich damit aus, dass es den ganzen

Monat schneite. Um

19 Uhr 45 war es dann soweit, die Katastrophe war da, denn die «Gmeinlaui»

rollte ungebremst über das Hotel, das dabei völlig zerstört wurde.

Um

19 Uhr 45 war es dann soweit, die Katastrophe war da, denn die «Gmeinlaui»

rollte ungebremst über das Hotel, das dabei völlig zerstört wurde. In

Zukunft schwor man, sich in diesem Fall etwas mehr an der einheimischen

Bevölkerung zu orien-tieren und das Hotel an anderer Stelle aufzubauen.

Man hatte aus den Erfahrungen mit den Lawinen gelernt.

In

Zukunft schwor man, sich in diesem Fall etwas mehr an der einheimischen

Bevölkerung zu orien-tieren und das Hotel an anderer Stelle aufzubauen.

Man hatte aus den Erfahrungen mit den Lawinen gelernt. 6

000 bis 7 000 Kubikmeter Schlamm und Geröll vermischt mit Wasser drangen

im hoher Geschwindigkeit in den Stollen ein. Im Gasterntal entstand dabei

ein Krater von 40 auf 50 Meter mit einer Tiefe von drei Meter.

6

000 bis 7 000 Kubikmeter Schlamm und Geröll vermischt mit Wasser drangen

im hoher Geschwindigkeit in den Stollen ein. Im Gasterntal entstand dabei

ein Krater von 40 auf 50 Meter mit einer Tiefe von drei Meter. Man

hatte eine Talsperre im Gasterntal falsch ein-geschätzt und sichvor dem

Baubeginn zu wenig mit dem Gelände im Bereich des Richtstollens befasst.

Man

hatte eine Talsperre im Gasterntal falsch ein-geschätzt und sichvor dem

Baubeginn zu wenig mit dem Gelände im Bereich des Richtstollens befasst.