|

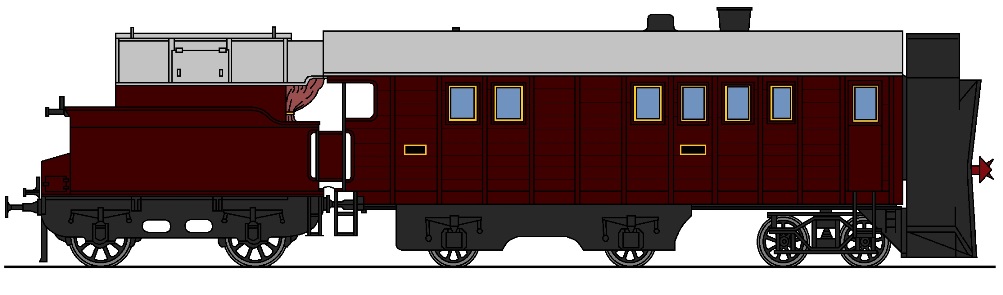

Einleitung Xrotd 100 |

||||

| Navigation durch das Thema | ||||

|

||||

| Baujahr: | 1896 | Schleuderleistung: | 800 PS | |

| Gewicht: | 62 t | V. max.: | 45 km/h | |

| Wurfweite: | bis 90 m | Länge: | 17'170 mm | |

|

Die

Probleme mit den Schneehöhen im Winter 1895 war wirklich gross. Sie müssen

sich vorstellen, dass im

Bahnhof

Airolo der Schnee so hoch lag, wo sich in Ihrer Wohnung die Decke des

Zimmers befindet. Daher können Sie sich vorstellen, was rund 2.5 Meter

Schnee in einem Bahnhof anstellen können. Nur die Berninabahn erreicht

deutlich höhere Werte, aber damals fuhr diese gar noch nicht in den

Wintermonaten.

Das

führte dazu, dass die Kraft der

Um den Wunsch der Gotthardbahngesellschaft zu verstehen, müssen wir etwas ausholen. Die Lösung mit den Schnee-pflügen war eigentlich nicht schlecht, aber ein einmaliges Ereignis sorgte dafür, dass sich die Gesellschaft nach anderen Lösungen für die Schneeräumung suchte.

Der

Blick auf vergleichbare Bahnen in Europa liess erkennen, dass dort kaum

ähnliche Probleme auftraten. Wo die Höhen annähernd diese Werte

erreichten, stellte man den Betrieb ein. Das war eine Lösung, die bei der Gotthardbahn schlicht nicht in Frage kam. Der Betrieb musste funktionieren und da muss-ten Lösungen gefunden werden, die das Problem bewältigen konnten.

Da

Europa ähnliche Probleme nicht kannte, blickte die welt-offene

Gotthardbahngesellschaft

auch auf der restlichen Welt nach vergleichbaren Problemen und diese

wurden auch wirk-lich gefunden, denn in den Rocky Mountains gab es

vergleichbare Schwierigkeiten.

Blicken auch wir etwas über den grossen Teich. Die Bahnen in Nordamerika

waren auf den Verkehr angewiesen, daher wurden dort die Probleme mit dem

Schnee schon sehr früh gelöst. Dabei unterschieden sich die Massnahmen

eigentlich nicht einmal von den Lösungen der

Gotthardbahn.

Jedoch kannte man auch dort das Problem mit langanhaltenden Niederschlägen

und den damit verbundenen grossen Mengen von Schnee.

Die

Folge davon sind gerade in den Rocky Mountains grosse Mengen Schnee, die

fallen können. Bekannte Phänomene sind sicherlich die Blizzards, welche

Unmengen erzeugen. Aus diesen regelmässig vorkommenden Ereignissen, hatten die Bahnen in den Rocky Mountains gelernt. Die Schnee-räumung war daher ein wichtiges Problem und dabei musste dieser weit vom Trasse entfernt werden.

Die

Idee einer Maschine entstand, die den Schnee in gros-sem Bogen zur Seite

werfen konnte. Damit blieb der Platz neben den Strecken frei und bei

geringen Massen konnten

Schneepflüge

eingesetzt werden.

Die

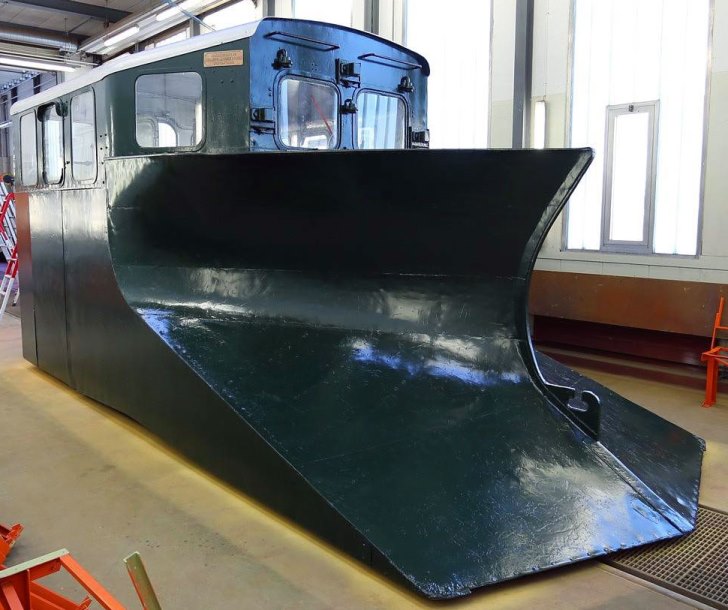

Lösung war eine Maschine nach der

Bauart

Leslie. Diese besass ein grosses

Rad,

mit dem der Schnee aufge-nommen wurde. Durch die Fliehkraft schleuderte

diese Schleuder den Schnee schliesslich weit vom Trasse weg. Mit dieser

Lösung waren die Bahnen in Nordamerika durchaus zu frieden und so wurden

davon mehrere Maschinen beschafft. Ein grosser Erfolgt für diese Lösung,

die sich auch am Gotthard hätte bewähren können.

Es

war schnell klar, so ein Fahrzeug musste man bei der

Gotthardbahn

auch beschaffen. Dabei hatte man zwei grosse Probleme zu lösen. So musste

die Maschine eigentlich schon bereitstehen und die Rechte für dieses Gerät

lagen auf der anderen Seite des Teiches, der auch als Atlantik bezeichnet

wird. Bei der Gotthardbahn gab es jedoch keine Probleme, die nicht gelöst

werden konnten und so wurden die Hersteller entsprechend ersucht.

Die

Vorgaben der

Gotthardbahngesellschaft

für eine Schleudermaschine nach dem System Leslie waren für die

angeschriebenen Erbauer gigantisch, denn die Gotthardbahn verlangte, dass

diese Maschine auf den nächsten Winter bereitsteht. Das waren gerade

einmal neun Monate. Eine sehr kurze Zeit um ein neuartiges Fahrzeug zu

bauen. Auch dann, wenn man die Rechte am Prinzip bereits besessen hätte.

Immerhin war man am Gotthard bei den Kosten nicht knauserig.

Wir

müssen dabei bedenken, dass es damals nicht so einfach war, ein Fahrzeug

aus Amerika in Europa nachzubauen. Es gab ausser den Schiffen keine

Verbindung

auf diesen Kontinent. Da war nichts mit einer

Meldung

mit

Telegraf.

Es lag verflucht viel Wasser dazwischen und das musste jeder Hersteller

überbrücken können, denn sonst war ein Bau schlicht unmöglich. Zumal die

Gotthardbahn

nicht am Termin rütteln wollte.

Auch wenn die damaligen Hersteller mit den Plänen nicht so knauserig

waren, wie das heute üblich ist, mussten diese zuerst nach Europa kommen.

Flugzeuge gab es nicht und so blieb nur das Schiff. So verging wertvolle

Zeit mit warten auf die Unterlagen.

Hätte man schnellere Lösungen gefunden, die

Gesellschaft am Gotthard hätte die Kosten bezahlt. Jedoch war so eine

Schifffahrt nicht ungefährlich, wie wir heute von der Titanic her wissen.

Dort sah man sich auch wegen dem sehr gut ausgelasteten Werk, ausser

Strande so eine Maschine zu bauen. Nur schon die Reise des Mitarbeiters

wäre ein Abenteuer gewesen. Anderes sah man das bei der Firma Henschel + Sohn in Kassel. Dort wäre man Stolz gewesen, hätte man der Gotthardbahn diese Maschine liefern können.

So

wurde vermutlich der Mitarbeiter bereits auf die Reise nach Amerika

geschickt, bevor sich die

GB

für den Hersteller entschieden hatte. Man brauchte diesen Vorsprung um die

Lieferfrist einhalten zu können. Daher reichte man ebenfalls ein Angebot

ein. Auf die von der Firma Henschel + Sohn in Kassel eingegangene Offerte hin, bestellte die Gotthardbahn eine Schneeschleuder der Bauart Leslie ohne eigenen Antrieb.

Man

konnte nicht warten, bis sich die diversen Hersteller da-rüber überhaupt

ein Bild machen konnten. Es spricht für die Firma in Kassel, dass man für

ein Einzelstück sehr viel riskierte und das sollte sich bezahlt machen.

Auch wenn man bereits Arbeiten ausführte, ohne einen Auftrag zu haben.

Der

entsprechende Auftrag wurde am 05. März 1895 unterzeichnet. Die Maschine,

die nach dem Muster aus Amerika gebaut wurde, sollte im Herbst des

gleichen Jahres bei der

Gotthardbahn

eintreffen. Eine durchaus sehr kurze Bauzeit für ein Fahrzeug, das so in

Europa noch nie gebaut wurde. Hinzu kam, dass niemand wusste, ob der

Mitarbeiter aus Europa die entsprechenden Rechte bekommen würde. Der Grund

war simpel, denn dieser war noch auf der Reise.

Die

an die

Gotthardbahn

zu liefernde Schneeschleuder wurde in Amerika schon erfolgreich

eingesetzt. Sie wurde von den Gebrüdern Leslie erfunden und hörte auf den

Namen «Rotary Snow Plough». Der Schachzug des Herstellers in Kassel ging

dabei auf und die

GB

erteilte den Auftrag zu einer Zeit, wo der Hersteller keine Ahnung hatte,

ob er diese Lösung aus den USA überhaupt verwenden durfte. Noch war der

Mitarbeiter nicht zurück.

Die

Verspätung

bei der Ablieferung betrug gut drei Monate. Die beim Bau entstandenen

Verzögerungen waren eine Folge von Differenzen zwischen dem Besteller und

dem Hersteller. Wunder konnte man auch in Kassel nicht vollbringen. Daher war die Forderung der Gotthardbahn schlicht nicht einzuhalten, denn auch mit einem Jahr für Entwicklung und Bau kann man von einer kurzen Bauzeit sprechen. Besonders dann, wenn man für die benötigten Lizenzen in die USA reisen musste.

So

ging viel Zeit verloren, auf die der Hersteller keinen Einfluss nehmen

konnte. Die

Bahngesellschaft

in der Schweiz war da jedoch anderer An-sicht. Nur es gab noch keine

Flugzeuge zwischen diesen beiden Kon-tinenten. Hingegen zeigt diese Forderung der Bahn sehr deutlich auf, wie dringend diese Schneeschleuder benötigt wurde. Das nun an die Gotthardbahn abgelieferte Modell erhielt in der Folge den Übernamen «Rotary», den es bis heute nicht losgeworden ist.

Dabei handelt es jedoch um einen Teil der englischen Bezeichnung. Bei der

GB

gab es dafür schlicht nur die Nummer 100 und damit war es eigentlich eine

Lokomotive

ohne

Antrieb. Die offizielle Bezeichnung Xrotd entstammte nicht der Gotthardbahn. Sie wurde erst eingeführt, als sich die GB auf die Verstaatlichung einstellte. Das X kennzeichnete dabei ein Baudienstfahrzeug.

Der

Zusatz rot steht dabei für die Rotationsmaschine und der Buchstabe d gab

Auskunft über die Geschwindigkeit. Diese war mit 45 km/h nicht be-sonders

hoch, was aber betrieblich keine Probleme geben sollte.

Wie

gut diese Maschine war, zeigt die Tatsache, dass man sie immer wieder

ersetzten wollte und kläglich scheiterte. Selbst andere Bahnen übernahmen

dieses Prinzip und so gelang es zum Beispiel der Berninabahn den

ganzjährigen Betrieb einzuführen. Alle vergleichbaren Fahrzeuge wurden in

der Schweiz als Rotary bezeichnet und die nachfolgenden Modelle wurden

immer wieder verbessert. Die

Gotthardbahn

mache den Anfang und bekam dafür den

Prototyp.

|

||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Diese

Menge Schnee konnte zwar von der Höhe her von den

Diese

Menge Schnee konnte zwar von der Höhe her von den

Jedoch

musste man auch zu anderen Lösungen greifen. Der nordamerikanische

Kontinent besitzt keine nördliche Wasserfläche, wie Europa und auch keinen

Golfstrom. Das führt unweigerlich dazu, dass sich die kalte Luft vom

Nor-den nicht erwärmen kann.

Jedoch

musste man auch zu anderen Lösungen greifen. Der nordamerikanische

Kontinent besitzt keine nördliche Wasserfläche, wie Europa und auch keinen

Golfstrom. Das führt unweigerlich dazu, dass sich die kalte Luft vom

Nor-den nicht erwärmen kann. Die

Die

Letztlich

lieferte die Firma Henschel + Sohn in Kassel die Schnee-schleudermaschine,

die nach amerikanischem Muster «Rotary» genannt wurde. Diese

Schneeschleuder wurde am 17. Januar 1896 angeliefert.

Letztlich

lieferte die Firma Henschel + Sohn in Kassel die Schnee-schleudermaschine,

die nach amerikanischem Muster «Rotary» genannt wurde. Diese

Schneeschleuder wurde am 17. Januar 1896 angeliefert.