|

Die Geologie |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die Geologie ist ein Thema, das eigentlich

immer nur Überraschungen bereithalten konnte und kann. Gerade im späten

19ten Jahrhundert waren die Erfahrungen in diesem Bereich noch nicht weit

fortgeschritten. Der Vortrieb in den

Tunneln

lief daher meistens nach dem gleichen Muster ab. Man bohrte Löcher,

sprengte und hoffte, dass man hartes Gestein ohne Wasser und andere

unangenehme Erscheinungen vorfand.

Es war im Interesse des Staats, die

vorgefundenen Gesteine zu erfassen und diese zu katalogisieren. Die

Bauherrschaft wollte schlicht nur einen

Tunnel. Vor dem Bau war es nur möglich ein Gutachten zu erstellen, wenn die obersten Gesteinsschichten betrachtet wurden. Sondierbohrungen, wie wir sie heute kennen, gab es schlicht keine. Zudem nahm man sich die Erfahrungen mit anderen ähnlichen Bauten zu Hilfe. Jedoch war die Geologie beim Mont Cenis

nicht genau genug erfasst worden. Das sollte sich am Gotthard schliesslich

rächen und zu einem grossen Teil zu den Problemen beim Bau beitragen. Hilfe bei dieser oberflächlichen

Betrachtung suchte man bei der Ortsbevölkerung. Dort erhoffte sich die

Gotthardbahn vor dem Bau Informationen über das Verhalten von

Gesteinen. Das Problem dabei war, dass die Leute der Gesellschaft nicht

immer gut gesinnt waren. So war eine Erfassung der Geologie kaum möglich

und letztlich blieb lediglich der ungewisse Weg in den Berg. Bei jeder

Sprengung kamen neue Schichten zum Vorschein. Wenn wir uns mit der Geologie befassen,

blicken wir in den Berg, wie er sich während des Baus zeigte. Damit

bekommen wir einen ersten Einblick in die Probleme, die während dem Bau zu

erwarten waren. Wie schwer dieser Weg letztlich war, zeigte sich wenige

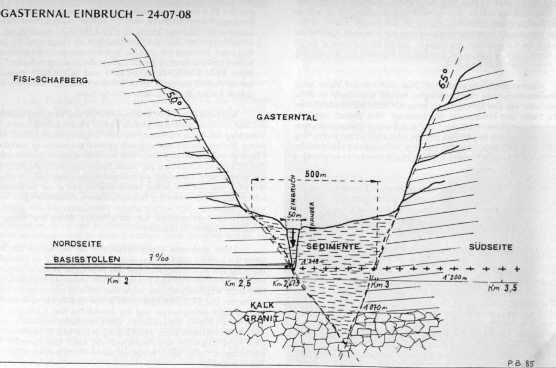

Jahre später beim Bau des Lötschbergtunnels, wo das Sediment des

Gasterntals angeschnitten wurde. Eine ähnlich gelagerte Zone gab es jedoch

auch am Gotthard.

Mit der Berufung des Deutschen an den

Gotthard konnte ein ausgesprochen gutes geologisches Profil des

Gotthardtunnels erstellt werden. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass

alles immer im Nachhinein erfasst wurde. Stapff nahm seine Arbeit im Jahre 1875 auf.

Dabei erstellte er ein Gutachten, das mit der Betrachtung der

vorgefundenen Steine allein nicht gemacht war. So nahm er alle 100 Meter

eine Gesteinsprobe und erstellte ein 25 Meter langes gut detailliertes

Profil des 15 Kilometer langen Gotthardtunnels. Friedrich Moritz Stapff

verstarb am 17. Oktober 1895 in Tanga. Sein Gutachten des Gotthards half

zum Beispiel beim Bau der Autobahn. Beginnen werden wir die Betrachtung des

geologischen Profils beim nördlichen

Portal

des

Scheiteltunnels.

Diese Richtung wurde seinerzeit von der Gesellschaft gewählt, weil die

Kilometrierung der

Bahnlinie

von Luzern nach Chiasso festgelegt wurde. Dies wurde so gewählt, weil bei

der Planung die Aufteilung der Strecke bei Giubiasco leichter vorgenommen

werden konnte und weil der Sitz der Gesellschaft in Luzern war. Daher wurde auch der

Tunnel

in dieser Richtung vermessen und die Profile erfasst. Die effektiven

Längenangaben beziehen sich jedoch ausschliesslich auf den Gotthardtunnel

selber. Auch diese Lösung wurde bei langen Tunnel immer so gewählt. Diese

zwar in der Messung der Strecke enthaltenen Bauwerke hatten immer eine

eigene Kilometrierung, die auch nach der Fertigstellung der Strecke

beibehalten wurde. Von Beginn an, bis zum Kilometer 2,1 befand

sich der Vortrieb in hartem Gestein. Dieses gehörte zum Aaremassiv und

bestand in erster Linie aus Glimmergneis. Es handelte sich um stabiles

Gestein, das kaum mit Einschlüssen versehen ist und daher einen leichten

Vortrieb des

Tunnels

erlaubte. Zudem wurden in diesem Massiv kaum Wassereinbrüche festgestellt.

Jedoch waren die ersten Maschinen der Mineure dazu ungeeignet.

Gerade der Schiefer neigte zu plötzlichen Ab-platzungen und Druckerscheinungen. Zudem waren immer wieder Wassereinbrüche und Einschlüsse von weichem Gestein vorhanden. Es war daher nicht so leicht zu durchqueren

und erforderte massive Einbauten zur Abstützung des Richtstollens. Besonders schlimm waren die Druckerscheinungen auf dem Abschnitt von Kilometer 2,582 und 2,763. Hier fanden starke Wassereinbrüche und plötzliche Abplatzungen statt. Dadurch waren hier auch schwere Unfälle zu beklagen. Gerade das einbrechende Wasser stellte ein

Problem dar, das nur mit sehr viel Aufwand eingedämmt werden konnte. Eine

schwere Störzone, wie es sie in Bergen immer wieder gibt. Erst später erkannte man mit der genauen

Vermessung, dass man in diesem Bereich die Ursenenmulde und das darin

eingelagerte Sedimentgestein des gleichnamigen Tales bei Andermatt nur um

rund 300 Meter untergraben hatte. Die Stärke der Decke betrug zum Sediment

nur noch weniger als rund 100 Meter, so dass das dort eingelagerte Wasser

durch Risse und Spalten im Gestein in den

Tunnel

gelangen konnte. Man konnte von Glück sprechen, dass dieses Sediment nicht

angestochen wurde. Ab dem Kilometer 4,4 beruhigte sich die

Lage wieder. Der Vortrieb kam in den Bereich des Gotthardmassivs, das aus

hartem Glimmergneis bestand. Dieses harte Gestein war von der Beschaffung

her mit den Gesteinen des Aaremassivs zu vergleichen und bot den Mineuren

die gleichen Schwierigkeiten. Jedoch waren weniger Druckerscheinen zu

erwarten, was die Abstützungen vereinfachte und so einen schnelleren

Vortrieb ergab. In diesem Bereich unterquerte der

Tunnel

auch den Gipfel des Chastelhornes. Dieser Berg oberhalb von Andermatt

hatte eine Höhe von 2 973 Metern über Meer. Da der Tunnel hier jedoch

seinen höchsten Punkt hat, kann die Überdeckung mit rund 1 770 angenommen

werden. Trotz dieser massiven Differenz zur Oberfläche, waren die

Druckerscheinungen im Gestein nicht besonders hoch, was klar für die

Stabilität des Glimmergneises sprach. Schliesslich wurde das Gotthardmassiv bei

Kilometer 11,8 wieder verlassen. Ab jetzt befand sich die Tunnelachse bis

nach Airolo in Glimmergneis und Schiefer. Dieser als Tessinmulde

bezeichnete Bereich war gegen das Ende des

Tunnels

stark Wasser führend. Die Arbeiten kamen daher nur schlecht voran, da mit

Abdichtungen und kräftigen Einbauten dem Schiefer, der zu Abplatzungen

neigte, Einhalt geboten werden musste. Damit haben wir ein Gutachten, das sich im

folgenden Kapitel aufzeigen sollte und dank dem wir nun auch erwarten

können, wie und wo die Mineure beim Bau des Gotthardtunnels Probleme

erwarten konnten. Auch bei modernen Tunnelbauten sind trotz solcher

Profile immer wieder nicht erkannte Störzonen vorhanden. Daher ist und

bleibt die Geologie immer eine Wundertüte, auch wenn man immer genauere

Profile erstellen kann. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Daher

ist spannend zu erfahren, dass sich die

Daher

ist spannend zu erfahren, dass sich die

Mit

dem geologischen Gutachten wurde der am 26. Oktober 1836 in Gerstungen

geborene Friedrich Moritz Stapff beauftragt. Stapff war damals einer der

bekanntesten und besten Geologen weltweit.

Mit

dem geologischen Gutachten wurde der am 26. Oktober 1836 in Gerstungen

geborene Friedrich Moritz Stapff beauftragt. Stapff war damals einer der

bekanntesten und besten Geologen weltweit. Ab

dem Kilometer 2,1 bis zum Kilometer 4,4 durchquerte der Vortrieb die

Schichten der Ursenenmulde. Beim Gestein handelte es sich um Gneis und

Schiefer.

Ab

dem Kilometer 2,1 bis zum Kilometer 4,4 durchquerte der Vortrieb die

Schichten der Ursenenmulde. Beim Gestein handelte es sich um Gneis und

Schiefer.