|

Vermessung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Sie wird oft vergessen. Die

Vermessung

eines Bauwerkes ist enorm wichtig. Besonders dann, wenn man einen langen

Tunnel

baut. Beim Gotthard sah Louis Favre eine sehr kurze Bauzeit vor. Diese

wollte er damit erreichen, dass von beiden Seiten gleichzeitig gebaut

werden sollte. Das hatte unweigerlich zur Folge, dass man sich in der

Mitte treffen musste. Keine leichte Aufgabe für die Leute, die dabei die

Richtung vorgeben sollten.

Diese sehr aufwendige Lösung kam am

Gotthard nicht zur Anwendung. Vielmehr beschränkte man sich auf die

Vermessung

der beiden Seiten. Damit entstanden jedoch zwei Vermessungen. Die Vermessung der gesamten Strecke erfolgte im Zeitraum von 1869 bis 1874. Dabei wurden von der Gotthardbahn Geländeaufnahmen in den Massstäben 1:1000 und 1:500 gefordert. Es fällt die kurze Zeit auf, die für die

Vermessung

benötigt wurde. Schliesslich wurde nach knapp drei Jahren mit dem Bau

begonnen. Man kann daher von einer hektischen gemetrischen Aufnahme der

gesamten Strecke und damit des

Scheiteltunnels

gesprochen werden. Ausgehend von einer Referenz, die beim Gotthard eine Strecke im Raum Realp bildete, wurden die beiden Seiten vermessen. Dabei wurde mit der Trigonometrie gearbeitet. Diese Lösung basiert auf Dreiecken und

deren Winkel. Bestimmt wurden die Winkel durch Betrachten von festgelegten

Punkten im Gelände. Diese speziellen Vermessungspunkte wurden dazu

markiert. Anschliessend wurden diese von zwei Seiten betrachtet. So entstand ein Dreieck, dessen Winkel

bekannt waren. Um die Distanz von einem zum anderen Punkt zu bestimmen,

musste gerechnet werden. Dadurch wussten die Vermesser, wie weit sich

jeder Punkt von einem anderen befand. Daraus konnten weitere Punkte

bestimmt werden. Letztlich wurde so die Tunnelachse festgelegt und deren

Richtung vorgegeben. Man hatte einen Weg, den man in der Folge gehen

musste.

Dort harrte man schliesslich Wind und

Wetter ausgesetzt aus, bis die Sicht gut genug war um den bekannten Punkt

anzupeilen. Dabei darf den Spezialisten natürlich nichts passieren, da

sonst die Arbeit nicht korrekt abgeschlossen werden konnte. Von der Gotthardbahn wurden dazu mit der Eidgenössischen geodätischen Kommission staat-liche Stellen beauftragt. Diese konnten teilweise auf bereits vorhandene Punkte zurückgreifen. Die

Vermessung

der Strecke gelang dadurch in rekordverdächtiger Geschwindigkeit. Diese

jetzt nur auf den

Tunnel

beschränkte Betrachtung betraf natürlich die ganze Strecke und stellt

somit noch einen grösseren Aufwand dar. Verantwortlich für den Gotthard waren die Ingenieure Carl Friedrich Koppe und Otto Gelpke. Der Deutsche Carl Friedrich Koppe war am 09. Januar 1844 in Soest geboren worden. Koppe war von 1869 bis 1875 für die

Vermessung der

Gotthardbahn verantwortlich und zeichnete sich durch die

barometrische Höhenvermessung aus. Damit erlange er grosse Bewunderung.

Koppe verstarb am 10. Dezember 1910 bei Bonn. Vom Berner Otto Gelpke sind kaum

Informationen verfügbar. Er lebte von 1840 bis 1895 und war beim

eidgenössischen geodätischen Amt angestellt, als er zur

Gotthardbahn gerufen wurde. In seiner Funktion übernahm Gelpke die

Berechnungen anhand der Ergebnisse von Koppe beim Bau vom Gotthardtunnel.

Zusammen mit Koppe trug Gelpke schliesslich die vermessungstechnische

Verantwortung für das Gelingen des Bauwerks.

In der grossen Zeit des Bahnbaus war es für

Firmen von grossem Vorteil, wenn auf Geräte der in Aarau ansässigen Firma

zurückgreifen konnte. Die Produktion von Vermessungswerk-zeugen wurde in

Aarau im Jahre 1991 eingestellt. Jedoch war es mit der Lieferung der Geräte längst nicht getan, die schwerlichen Aufstiege führten immer wieder zu Schäden an den Theodoliten. Daher entsahnte die Firma Spezialisten zur Baustelle. Diese konnten die defekten Geräte wieder

herstellen und so die schnelle

Vermessung

ermöglichen. Sie sehen, dass bereits damals auf die Fähigkeiten von

Lieferfirmen Rücksicht genommen wurde. In diesem Punkt half natürlich auch

die staatliche Lösung. Eigentlich wurde dabei nicht der Tunnel, sondern die Strecken dorthin vermessen. Es gelang so die Tunnelachse auf Grund von Berechnungen zu bestimmen und so die Richtung zu definieren. Diese Lösung verlangte von den Vermessern

genaues Arbeiten und korrekte Berechnungen. Es kann davon ausgegangen

werden, dass wegen der kurzen Zeit kaum Nachmessungen vorgenommen werden

konnten und so die Berechnungen stimmen mussten. Zudem wurden erste Arbeiten an der Strecke bereits ausgeführt, als die Vermessung derselben abgeschlossen werden konnte. Das dabei eingegangene Risiko kann als gross bezeichnet werden und war der kurzen Bauzeit geschuldet. Gerade bei der grossen Anzahl vom

Vermessungspunkten und der damit verbundenen Berechnungen sind Fehler

schnell passiert. Andere Bahnprojekte nahmen sich daher für diesen Teil

mehr Zeit heraus und stellten dabei durchaus Fehler bei der

Vermessung

fest. Damit diese Ergebnisse letztlich in den

Tunnel

übertragen werden konnten, waren spezielle Richtstollen erstellt worden.

Diese Visierstollen gaben durch ihre Ausrichtung letztlich die Tunnelachse

vor. Damit hatte man eine Richtung, in der gearbeitet werden konnte.

Einfach gesagt, sagte jemand in diese Richtung und die Arbeiten wurden

entsprechend dieser Richtung aufgenommen. Nur wenn diese stimmte, gelang

das Bauwerk.

Dieses Vorgehen ist durchaus üblich und

erlaubt einen anderen Blickwinkel auf so wichtige Ergeb-nisse, wie die

Vermessung.

Erst jetzt konnte man den Ergebnissen der beauftragten Stelle vertrauen

und das Bauwerk erfolgreich abschliessen. Diese Nachmessung wurde von den Herren Emile Plantamour (1815 – 1882) und Adolphe Hirsch (1830 – 1901) ausgeführt. Deren Nachberechnung der Gott-hardbahn ergab für die rund 200 Kilometer lange Strecke zwischen Luzern und Locarno eine Abweichung in der Höhe von lediglich 30 Millimeter. In Anbetracht das dabei die Alpen überquert

wurden, kann die

Vermessung

der

Gotthardbahn als ausge-sprochen präzis bezeichnet werden. Grundsätzlich kann in Visierstollen ein

Theodolit

und ein Fixpunkt gestellt werden. Damit hat man die grundsätzliche

Richtung bereits bestimmt. Im

Tunnel

wurde in der Folge eine

Visierlanze

sowohl in der Höhe, als auch seitlich so verschoben, dass sie hinter dem

Fixpunkt verschwand und für den Betrachter nicht mehr sichtbar war. So

hatte man nun eine Linie zwischen diesen drei Punkten, auf der man sich

fortbewegen konnte. Diese Lösung war einfach in einen geraden

Tunnel

zu übertragen. Dabei mussten jedoch zwei Punkte berücksichtigt werden. Je

mehr sich der Treffpunkt von der berechneten Stelle entfernt, desto

grösser wurde die Differenz, denn es wurde eine leichte Steigung

vorgesehen, damit in den Tunnel eindringendes Wasser durch das Bauwerk

nach aussen abfliessen konnte. Das war gerade für die Berechnung der Länge

von Bedeutung. Andererseits entstanden leicht seitliche

Fehler, die durch ungenaues arbeiten entstehen konnten. In der Folge gab

es Abweichungen der beiden

Achsen,

die dazu führen konnten, dass man sich Seitlich nicht finden würde. Daher

war eine Nachprüfung wichtig, auch wenn dadurch die Arbeiten im

Tunnel

eingestellt werden mussten. Sie sehen, es waren durchaus Schwierigkeiten

zu erwarten und die Fehler wurden erst am Schluss festgestellt. Wie gut diese

Vermessung

letztlich war, stellte sich erst bei der Nachmessung nach dem Durchbruch

heraus. Bei der Nachmessung wurden die Abweichung der beiden Richtstollen

mit 330 Millimetern seitlich und lediglich 50 Millimetern in der Höhe

bestimmt. Bei einer Länge von 14 982 Metern kann von einem sehr präzisen

Ergebnis für die Vermessung gesprochen werden. Erst später wurde die Länge

des

Tunnels

leicht korrigiert. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Es

stellt sich dabei unweigerlich die Frage, wie man dazu vorgehen soll.

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an. Eine davon nimmt einem

gemeinsamen Punkt, der auf beide Seiten übertragen wurde und so die

Richtung vorgab.

Es

stellt sich dabei unweigerlich die Frage, wie man dazu vorgehen soll.

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an. Eine davon nimmt einem

gemeinsamen Punkt, der auf beide Seiten übertragen wurde und so die

Richtung vorgab. Was

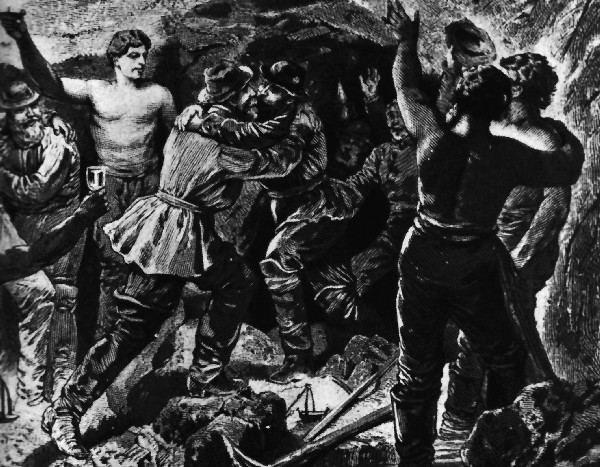

in einem flachen Gebiet einfach erscheint, ist im Gebirge extrem schwer.

So mussten die Punkte in den Berg oft mit abenteuerlichen Kletterpartien

erreicht werden.

Was

in einem flachen Gebiet einfach erscheint, ist im Gebirge extrem schwer.

So mussten die Punkte in den Berg oft mit abenteuerlichen Kletterpartien

erreicht werden. Für

die

Für

die

Es

lohnt sich, wenn wir einen anderen Blick auf die

Es

lohnt sich, wenn wir einen anderen Blick auf die