|

Vermessung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bevor bei einem so grossen Bauwerk, wie dem Lötschbergtunnel die

Baumaschinen

und Arbeiter eingesetzt werden können, müssen die Position und die

Richtung des

Tunnels

bestimmt werden. Dabei ist diese besonders dann sehr wichtig, wenn

gleichzeitig von zwei Seiten gearbeitet wurde. Schliesslich mussten auf

beiden Seiten rund sieben Kilometer gebaut werden. Ziel war, dass man sich

im Tunnel treffen sollte.

Schon beim Bau der

Gotthardbahn wurde diese

Vermessung,

die fachlich auch als

Triangulation

bezeichnet wurde, akribisch ausgeführt. Als es jedoch mit dem geplanten

Datum für das Treffen nicht klappte, wurde schwer an diesem Prinzip

gezweifelt. Um diese Schwierigkeiten beim Lötschbergtunnel zu vermeiden,

sah man für die Vermessung deutlich mehr Zeit vor, als das seinerzeit bei

der Gotthardbahn der Fall war.

Dabei steckte sie sehr viel Zeit in die Entwicklung neuer Geräte.

Diese waren jedoch so teuer, dass sie nur noch von staatlichen

Organisationen erworben wurden. In einer Zeit, wo GPS und Navi so fremd klangen, wie heute ein Abakus, hatte man nicht viel mehr zur Verfügung. Die Geometer machten sich mit dem Theodolit und Visierstab an die Arbeit.

Damit gewisse immer wieder verwendete Punkte nicht jedes Mal

aufgesucht werden mussten, montierten die Vermesser im Gelände auch feste

Visiertafeln, die von mehreren Seiten betrachtet werden konnten. Damit das

ging, musste man wissen, wo sie steht. Die Vermessung eines Bauwerkes, wie dem Lötschbergtunnel, ist wegen den Alpen ungleich schwerer, als die Vermessung eines Grundstücks in der Stadt Bern. Berggipfel und Grate verhindern in vielen Fällen die Sicht auf die Visierlanze und somit die Bestimmung der unterschiedlichen Win-kel.

Man musste daher hohe Punkte im Gelände suchen und das waren die

Gipfel der Berge. Auch verkürzte Distanzen ermöglichten die Sicht. Während sich in Bern kleine Fehler kaum bemerkbar machen, kann ein solcher in den Alpen verheerende Auswirkungen haben. Daher wurde für die Ausführung der geometrischen Aufgaben staatliche Stellen beauftragt.

So konnte man auf die neusten Daten und Geräte zurückgreifen, ohne

dass man dafür selber Leute anstellen musste. Eine Lösung, die immer

wieder gewählt wurde und die jedesmal ungemein einfachere Lösungen ergab.

Musste in der Schweiz eine neue

Vermessung

durchgeführt werden, konnte man diese Daten abrufen. Modern ausgedrückt,

man konnte mitt-lerweile auf eine Datenbank mit vielen Werten

zu-rückgreifen. Das erleichterte die Arbeit und neue Punkte, die durch die Vermessung entstanden, wurden einge-bracht. Dadurch wurde das Netz mit den Punkten immer dichter und so ergab sich schnell ein sehr genaues geometrisches Profil der Schweiz.

Da für die

Vermessung

des Lötschbergtunnels staat-liche Geometer angestellt wurden, war klar,

dass die neuen Vermessungspunkte nachträglich in der umfangreichen

nationalen Datenbank aufgeführt wurden.

Ausgeführt wurden die

Vermessungen

durch die Kantonsgeometrie des Kantons Bern. Dabei zeich-nete sich der

Konkordatsgeometer für die

Triangulation

des gesamten

Tunnels

verantwortlich. Das galt auch für die südliche Seite. Speziell war, dass

es sich dort im Gebiete des Kantons Wallis handelte. Jedoch wurde im

Bereich der Geometrie sehr oft von Land und nicht von einem Kanton

gesprochen. Zudem arbeiteten die Leute im Auftrag der EGL.

Im Gegensatz zum Gotthard, wo die gesamte Strecke inklusive des

Haupttunnels vermessen werden musste, konnte der Geometer nun anhand der

bekannten Punkte im Gelände jedes einzelne Bauwerk der späteren

Bahnlinie

unabhängig von anderen Bauwerken vermessen. Es wurden daher nicht mehr die

beiden Seiten, sondern einzelne Bauwerke vermessen. Ein Punkt, der die

Arbeit der Geometer aufteilte und so vereinfachte.

Diese Referenzpunkte waren Bestandteil der neuen Landestopografie,

die auch im alpinen Bereich der Schweiz bereits fixe Punkte definiert

hatte. Diese wurden einmal vermessen und mit genauen Koordinaten versehen.

So wusste man, wo sich der Punkt befand und wie weit über dem

Meeresspiegel er lag. Alle weiteren Punkte wurden ab so einem

Referenzpunkt genommen. Wo ein direkter Weg nicht möglich war, schuf man

neue Referenzpunkte.

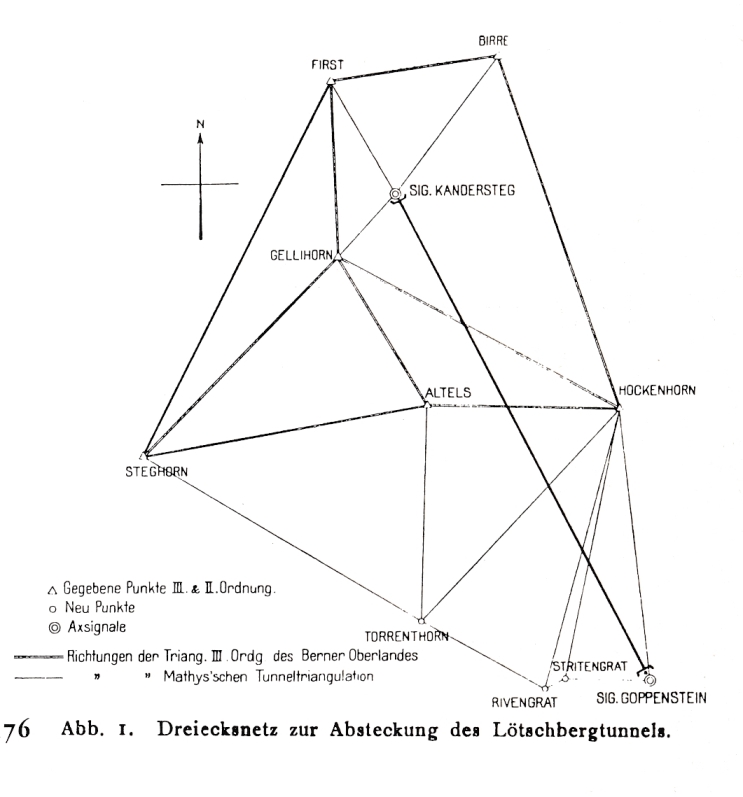

Da das noch junge geometrische Netz der Schweiz Lücken besass,

konnten damals nur markante Bereiche definiert werden. Diese markanten

Punkte gab es im Alpenraum zu genüge. Einige waren sehr bekannt und hörten

auf Namen, wie Matterhorn und Eiger. Für den Lötschbergtunnel waren die

Bergspritzen vom Steghorn, dem Atles, vom First, sowie vom Gellihorn, der

Birre und des Hockenhorns die massgebenden Fixpunkte.

Wo diese waren, wusste man erst, wenn man mit der

Vermessung

begonnen hatte. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas genauer hinsehen und

so die Vermessung des Lötschbergtunnels, sowie dessen Berechnung kennen

lernen. Verantwortlich für die Vermessung des Lötschberg-tunnel war Herr Th. Mathys. Der Berner Geometer war für das geometrische Amt des Kantons Bern tätig. Dort bekleidete er das Amt als Konkordats-geometer.

Für die die

Vermessung

des

Tunnels

wurde er daher mit seinem Team in die Alpen rund um das spätere Bauwerk

entsandt. Dieses Team von Spezialisten sollte schliesslich die

Verantwortung für das Ge-lingen des Bauvorhabens haben. Mit der Vermessung des Lötschbergtunnels begann man am 25. August 1906. Trotz der erwähnten fixen Punkt im Gelände, konnte sich das Team um Th. Mathys einige Klettereien nicht ersparen.

Dabei waren nicht alle Punkte leicht zugänglich und eine gewisse

Portion alpiner Erfahrung war durchaus von Vorteil. Besonders dann, wenn

man mit der schweren und wertvollen Ausrüstung unterwegs war, denn auch

die musste mitkommen.

Die zusätzlich zu bestimmten Punkte waren das Torrenthorn, der

Niroungrat und der Stritungrat. Es gelang so ein Netz aus Dreiecken über

den

Tunnel

zu legen und so auf rechnerischem Weg die Distanzen der einzelnen Punkte

zu bestimmen. Dabei musste man dreidimensional arbeiten, denn schliesslich

sollte man sich auch in der Höhe im Tunnel finden können. Es entstand ein

geometrisches Netz und darauf liess sich nahezu alles ablesen.

Insgesamt gab es daher lediglich neun Messpunkte. Es mag Sie

sicherlich überraschen, aber viel mehr war nicht erforderlich, denn zwei

weitere Punkte, die bisher noch nicht erwähnt wurden, waren natürlich die

beiden

Portale

des Lötschbergtunnels. Diese wurden im Netz mit einer Linie verbunden.

Diese sollte die spätere Tunnelachse darstellen und so war klar, wo die

beiden Portale zu stehen kommen würden.

Damit stand bereits die

Vermessung

des

Tunnels

unter keinem guten Stern. Doch bei dem schweren Gelände, das bei den

Alpenbahnen bestiegen werden mussten, ist es eher ein Glück, dass man

nicht mehr Vermesser verloren hatte. Es war mit der Vermessung und der Definition der Mess-punkte längst nicht getan. Nachdem die ersten Messungen abgeschlossen werden konnten, wurde der neue Tunnel berechnet.

Mit Rechenschieber und Tabellen, wurden Winkel und Län-gen

berechnet. Dabei ist diese Berechnung ebenso wichtig, wie die

Vermessung

selber. Fehler dürfen keine passieren, denn sonst endet die Suche im Berg

nicht so, wie erhofft. In der Folge konnte aus dem so entstandenen Netz ein Punkt vor den beiden Portalen berechnet werden. Man hatte die für die spätere Nivellierung benötigten Fixpunkte. Diese wurde vorerst provisorisch im Feld markiert.

Das Ziel war mit Angabe der Richtung und der Neigung erreicht

worden. Man hätte nun bauen können, aber stimmten die Werte wirklich?

Hatte sich bei all der Kletterei nicht doch ein Fehler eingeschlichen? Wurden die beiden neuen Fixpunkte miteinander ver-bunden, entstand eine gerade Linie, die den späteren Lötschbergtunnel darstellen sollte. Die berechnete Distanz der Fixpunkte lag bei etwa 15 Kilometer.

Wobei die Fixpunkte etwas von den späteren

Portalen

entfernt aufgestellt werden mussten. Der spätere

Tunnel

sollte gemäss diesen Berechnungen 13 695 Meter lang werden. Die

Vermessung

war damit abgeschlossen.

Es wäre schlicht unverantwortlich, wenn hier die Arbeiten begonnen

hätten. Diese erste Berechnung war nicht geprüft und von einer anderen

Person neu berechnet worden. Daher wurden die Berechnungen durch eine

andere Person ausgeführt und so die korrekte Position der Fixpunkte

bestätigt. Zumindest war das so geplant gewesen, denn durch andere

Berechnungen ergaben sich zur ersten Berechnung des Bauwerks deutliche

Differenzen.

Scheinbar stimmten die Berechnungen oder die Messungen nicht.

Erneut wurde der

Tunnel

ausgemessen und gerechnet. Die Überraschung war gross, als es erneut

andere Ergebnisse gab. Es dauerte nicht lange, bis die Vermesser

bemerkten, dass der Lötschbergtunnel auf rund 1 200 Meter über Meer zu

liegen kam. Diese Tatsache musste bei der Berechnung berücksichtigt

werden, wollte man eine korrekte Berechnung der Tunnelachse erreichen.

Natürlich wurde der

Tunnel

dreidimensional vermessen und berechnet. Jedoch ging man davon aus, dass

der nördliche Fixpunkt auf dem Niveau null zu stehen käme. Ein Fehler, der

korrigiert wurde und mit Hilfe der bekannten Koordinaten konnte die Höhe

neu berechnet werden. Dabei wurde jedoch berücksichtigt, dass der Tunnel

auf 1 200 Meter über Meer gebaut wurde. Das

Portal

Nord lag dabei etwas unter dieser Referenz.

Als dieser Umstand einbezogen wurde, konnten die Messungen und

Berechnungen erneut ausgeführt werden. Die Nachkontrollen und

Nachrechnungen ergaben nun in jedem Fall übereinstimmende Ergebnisse für

die Tunnelachse. Der Lötschbergtunnel war damit erfolgreich vermessen

worden. Daher konnten diese Arbeiten mit dem Setzen der Fixpunkte bei den

beiden

Portalen

am 08. September 1906 beendet werden. Mit der Vermessung der beiden Fixpunkte, war es noch nicht getan. Während dem Bau muss die Richtung immer wieder geprüft werden. Im Gegensatz zum Gotthard, wo man dazu einen Visierstollen erstellte, gab es diesen beim Lötschbergtunnel nicht mehr. Die Vermessung wurde in den wenigen Jahren so verbessert, dass man von einem fest definierten Punkt her die Richtung und somit den richtigen Weg kontrollieren konnte.

Vom Fixpunkt aus konnten mehrere Messpunkte im

Tunnel

erstellt werden. Dies erfolgte vom Fixpunkt aus. Mit einem

Theodolit,

bei dem der richtige Winkel und die richtige Neigung eingestellt wurde,

visierte man einen

Visierstab

im Tunnel an. Stimmte dessen Position, hatte man die richtige

Achse.

Ab diesem neuen Messpunkt, konnte schliesslich weiter in den Tunnel

gemessen werden. Einen grossen Unterschied zum Gotthard gab es dabei nicht

mehr.

Wie wichtig die korrekte

Vermessung

und die Kontrolle der Bauausführung ist, wurde beim Lötschbergtunnel auf

tragische Weise bewiesen. Nachdem es in der ursprünglichen Tunnelachse

unüberwindbare Probleme gab, musste im

Tunnel

eine Umfahrung mit mehreren

Kurven

berechnet werden. Die dabei ausgeführten Berechnungen gaben klar den

vorgesehenen Treffpunkt an. Traf man sich dort, war der Bau gelungen.

Je mehr sich der Treffpunkt jedoch von der Tunnelmitte entfernte,

desto grösser sollte die Abweichung sein. Bei zu grosser Verschiebung,

hätte dies durchaus dazu führen können, dass man sich im

Tunnel

nie finden würde. Jedoch sollten sich die Berechnungen als so gut

erweisen, dass man die Werte exakt nachvollziehen konnte. Diese konnte

jedoch auch nur gelingen, weil es seit der

Gotthardbahn, deutlich bessere

Theodoliten

gab.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Das

wichtigste Gerät bei der

Das

wichtigste Gerät bei der

Seit

dem Bau der

Seit

dem Bau der

Gipfel

waren einfache Punkte, weil sie von weither eingesehen werden konnten.

Jedoch in den Details, also im Bereich des

Gipfel

waren einfache Punkte, weil sie von weither eingesehen werden konnten.

Jedoch in den Details, also im Bereich des

Der

tragische Verlust eines Mitgliedes im Team war eine Folge des unwegsamen

Geländes und der Tod warf die Arbeiten deutlich zurück, denn neue Leute

mussten zuerst eingearbeitet werden.

Der

tragische Verlust eines Mitgliedes im Team war eine Folge des unwegsamen

Geländes und der Tod warf die Arbeiten deutlich zurück, denn neue Leute

mussten zuerst eingearbeitet werden. Damit

Sie dieses Problem etwas besser vorstellen können nehmen wir eine Kugel.

Diese nennen wir Erde. Darauf stelle ich im Lot zwei hohe Türme. Beim

Damit

Sie dieses Problem etwas besser vorstellen können nehmen wir eine Kugel.

Diese nennen wir Erde. Darauf stelle ich im Lot zwei hohe Türme. Beim