|

Laufwerk mit Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

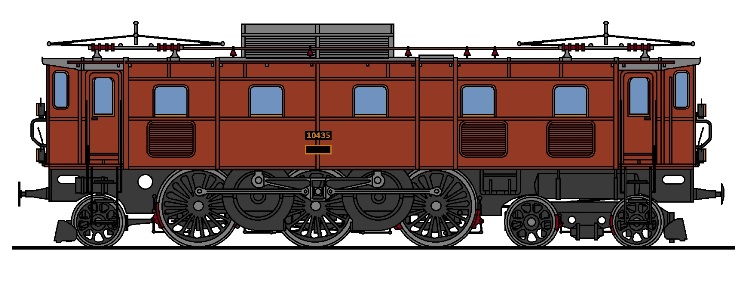

Damit kommen wir zum

Fahrwerk der

Lokomotive. Dessen

Aufbau erkennen wir, wenn wir einen Blick auf die

Achsfolge werfen. Diese

wurde bei der Lokomotive mit 2’ C 1’ angegeben. Damit war nicht, wie man

erwarten konnte, die

Laufachse führend, sondern das zweiachsige

Drehgestell. Diese Lösung musste jedoch wegen der elektrischen Ausrüstung

so gewählt werden. Für uns bedeutet das, dass wir eine definierte

Richtung haben.

Dabei wurde jede Achse mit innen liegenden Lagern im Rahmen geführt. Die vertikale Bewegung konnte durch das Lager selber mit einer Gleitbahn aufgenommen werden. Die hier

vorhandenen seitlichen Gleitbahnen konnten mit einem einfachen

Schmiermittel, wie zum Beispiel

Fett, ge-schmiert werden. Einen etwas grösseren Aufwand musste man jedoch beim

eigentlichen Rotationslager betreiben. Diese

Lager waren wegen der hohen

Drehzahl der

Achse einer grösseren Belastung ausgesetzt. Daher mussten die

Lagerschalen zur besseren

Schmierung mit

Weissmetall ausgekleidet werden.

Um eine weitere Verbesserung dieser

Gleitlager zu erhalten und um die

Erwärmung darin zu reduzieren, wurden diese Lager mit

Öl geschmiert. Montiert wurden die drei

Triebachsen jeweils in einem

Abstand von 2 350 mm. Damit trotz den drei im Rahmen gelagerten

Achsen,

Kurven problemlos befahren werden konnten, wurde die mittlere Achse mit

einem seitlichen Spiel von jeweils 15 mm versehen. So konnte die

Lokomotive auch enge Radien von 100 Meter problemlos durchfahren. Der

feste Radstand der Lokomotive stieg bei den Triebachsen jedoch deswegen

auf 4 700 mm an. Auf jeder Seite wurde auf der

Achse ein

Rad

aufgeschrumpft. Dieses Rad bestand aus dem

Radkörper, der als

Speichenrad

ausgeführt wurde und der darauf aufgezogenen

Bandage mit

Lauffläche und

Spurkranz als Verschleissteil. Es war eine übliche Ausführung und der

gewählte Durchmesser von 1 610 mm entsprach den

Triebrädern anderer

Baureihen. Insbesondere galt das für die zur gleichen Zeit von den anderen

Herstellern gelieferten Modellen.

Diese Lösung hatte sich bisher bei vielen

Baureihen bewährt, so dass sie auch hier angewendet wurde. Man konnte sich

hier wegen der kurzen Bauzeit keine Exprimente leisten. Somit entsprach

der ge-samte Aufbau der Baureihe Ce 6/8 II. Die drei Triebachsen der Lokomotive erhielten na-hezu gleichmässig ausgeglichene Achslasten. So wurden die Triebachsen bei den Maschinen mit den Nummern 10 401 bis 10 420 mit Achslasten von 17.9 bis 18.7 Tonnen festgelegt, wobei nur die dritte Triebachse abgefallen war. Bei den anderen Maschinen änderte sich dieser Wert nur unwesentlich, so

dass hier Werte von 18.7 bis 18.8 Tonnen erfasst wurden. Abgefallen war

nun jedoch die erste

Triebachse. Wir können jedoch erkennen, dass es bei einer

Lokomotive mit stabilen Rahmen nicht sehr leicht war, die

Achsen

auszugleichen. Zudem hatten die Hersteller, in unserem Fall die MFO immer

wieder Probleme, die vorgegeben Werte einzuhalten. Damit können wir aber

auch erkennen, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei der

Bestimmung der

Leistung eine ganz gute Ahnung hatten, was machbar ist und

was utopisch ist. Damit die

Achslasten bei den drei

Triebachsen beim

Befahren von

Kuppen und

Senken, nicht zu sehr auf einzelne

Achsen

verschoben wurden, baute man zwischen den

Federn Ausgleichshebel ein.

Diese Hebel verteilten die Kräfte so, dass immer ausgeglichene Achslasten

vorhanden waren. Diese Hebel wurden sowohl zwischen den Triebachsen eins

und zwei, als auch zwischen der dritten Triebachse und der nachlaufenden

Laufachse eingebaut.

Dieses Drehgestell nach der Bauart SLM entsprach in der Ausführung und in der Abstützung genau den Modellen, wie sie auch bei der Baureihe Ae 3/6 I aus dem Hause BBC verwendet wurden. Daher konnten die

Laufdrehgestelle

zwischen diesen bei-den Baureihen ohne grossen Aufwand für Anpassungen

ausgewechselt werden. Das

Laufdrehgestell besass einen innenliegenden

Rahmen, der aus einzelnen Blechen erstellt wurde. Auch hier wur-den diese

mit Nieten so verbunden, dass ein stabiler

Drehgestellrahmen entstand.

Gegen das Ende der

Lokomotive wurde das

Drehgestell zudem mit zwei

Schienenräumern versehen. Diese wiederum entsprachen der üblichen Ausführung,

so dass bei den oft beschädigten Teilen vorhandene Ersatzteile genutzt

werden konnten. Auch die beiden im

Drehgestell gelagerten

Laufachsen

liefen in den damals üblichen

Gleitlagern. Dabei wurde auch hier die

Führung der

Achslager im Rahmen mit

Fett geschmiert, was wegen der

geringen Anzahl von Bewegungen ausreichend war. Ein seitliches Spiel, wie

bei der mittleren

Triebachse, war im Drehgestell jedoch nicht vorhanden,

da dieses nach dem damaligen Kenntnisstand bei zwei

Achsen nicht benötigt

wurde. Das Rotationslager der

Laufachse war, wie jenes der

Triebachsen mit

Lagerschalen aus

Weissmetall versehen worden. Auch hier

kam eine Sumpfschmierung mit

Öl zur Anwendung. Wegen den Bewegungen des

Drehgestells, waren diese

Achsen jedoch nicht an der zentralen

Schmierpumpe der

Lokomotive angeschlossen worden. Sie mussten daher vor

Ort geschmiert werden, was jedoch bisher bei allen Laufachsen so gelöst

worden war. Abgefedert wurden die

Achsen gegenüber dem

Drehgestell mit einer kombinierten

Federung. Diese bestand aus einer hoch

liegenden

Blattfeder, die sich über zwei

Schraubenfedern auf dem Rahmen

abstützte. Diese Lösung war schon bei den Dampflokomotiven der Baureihe

A

3/5 verwendet worden und sie erlaubte eine gute Abfederung der

Laufachsen,

die stärker beansprucht wurden, als die

Triebachsen, die nicht direkt an

der Führung beteiligt waren.

Das war grösser, als in den

Laufdrehgestellen der Dampf-lokomotiven, jedoch entsprach der Durchmesser

damit den

Laufachsen, wie sie bei den elektrischen Maschinen für die

Gotthardstrecke verwendet wurden. Der Rahmen der Lokomotive stützte sich mit einem Kugel-drehzapfen auf das Drehgestell und dessen Aufnahme ab. Dieser Drehzapfen war so geführt, dass er sich seitlich um bis zu 80 mm aus der Mitte bewegen konnte. Mit Ausnahme der Längsrichtung konnte das

Drehgestell jedoch alle weiteren Bewegungen ungehindert ausführen.

Zusätzliche

Blattfedern verhinderten jedoch, dass das Drehgestell ins

Schlingern geraten konnte. Die Achslasten auf dem Drehgestell waren verhältnismäs-sig hoch und sie verteilten sich gleichmässig auf die beiden Achsen. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 10 401 bis 10 420 wurden hier Werte von 14.6 Tonnen erreicht. Das war mehr als eine Tonne mehr, als

vorgesehen. Bei den Maschinen ab der Nummer 10 421 konnte die

Achslast des

Drehgestells leicht gemildert werden, so dass hier noch 13.5 Tonnen

erreicht wurden. Wir erkennen, dass die buchhalterisch leichteren

Lokomotiven mit den Nummern 10 421 bis 10 460 anders abgefedert wurden und

so der Gewichtsverlust ausschliesslich auf den

Laufachsen erfolgte.

Wichtig war das, weil so das bei solchen Lokomotiven wichtige

Adhäsionsgewicht nicht verändert wurde. Nebeneffekt war, dass sich das

Drehgestell wieder den Vorgaben näherte und so etwas geringere

Achslasten

bekam.

Dabei war der Hilfsrahmen dieser

Laufachse mit einer Deichsel am

Hauptrahmen der

Lokomotive beweglich befestigt worden. Gegen das Ende des

Hilfsrahmens wurden dann noch die beiden

Schienenräumer dieser

Fahrrichtung montiert. Um diesen Drehpunkt konnte sich die

Laufachse daher

aus der Längs-achse vertikal und seitlich bewegen. Dabei gab es zwischen

den

Lokomotiven dieser Baureihe Unterschiede. Bei den Nummern 10 401 bis

10 420 wurde eine seitliche Auslenkung von 83 mm in beide Richtungen

vorgesehen. Bei den später ausgelieferten Modellen wurde dieses seitliche

Spiel jedoch auf zweimal 70 mm reduziert, was auf die minimalen

Kurvenradien jedoch keinen Einfluss hatte. Um die

Laufachse, die wegen der Deichsel leicht ins

Schlingern geraten konnte, zu stabilisieren, wurde sie zusätzlich mit

kräftigen

Blattfedern versehen. Diese speziellen Zentrierfedern bewirkten,

dass sich die Laufachse nur gegen die Kraft der

Feder seitlich auslenken

konnte. Die Laufachse wurde so in

Kurven gegen die äussere

Schiene

gedrückt. Die

Federung verhinderte nun dank der Rückstellkraft, dass die

Kräfte im

Spurkranz zu gross wurden. Sowohl die

Lagerung, als auch der Aufbau der

Laufachse entsprach jenen im

Drehgestell. Selbst die Abfederung mit der

hochliegenden

Blattfeder, die sich auf zwei

Schraubenfedern abstützte, war

identisch ausgeführt worden. Es konnten so Ersatzteile eingespart werden

und dieser Punkt wurde mit den elektrischen

Lokomotiven schon sehr früh

eingeführt. Gerade bei

Achsen war dies wichtig, da diese viel Platz

benötigen. Das Gewicht der

Lokomotive wurde über ein am

Hauptrahmen montiertes und geschmiertes Querblech und die Aufnahme der

Laufachse auf diese übertragen. Dabei wurden bei den Lokomotiven mit den

Nummern 10 401 bis 10 420 für die Laufachse eine

Achslast von 14 Tonnen

erreicht. Bei den anderen Modellen dieser Serie konnte dieser hohe Wert

leicht vermindert werden, so dass hier noch eine Achslast von 13.4 Tonnen

vorhanden war. Mit der letzten

Laufachse können wir uns dem gesamten

Radstand der

Lokomotive ansehen. Dieser Wert wurde mit 10 800 mm

angegeben. Er war bei den elektrischen Lokomotiven nicht mehr so wichtig,

wie noch bei den Dampfmaschinen, da die elektrischen Vertreter selten

Drehscheiben aufsuchen mussten. Trotzdem konnten auch kurze Modelle in den

Depots problemlos benutzt werden. Tiefere Werte erreichte nur noch die

SAAS mit der Ae 3/5. Die

Lokomotive steht nun auf den eigenen

Achsen. Es

wird daher Zeit, wenn wir wieder zum Messband greifen. Diesmal soll die

effektive Höhe ohne Berücksichtigung des Federweges bestimmt werden. Für

den Kasten wurde ein Wert von 3 750 mm angegeben. Der höchste Punkt wurde

beim Dachaufbau, beziehungsweise bei den

Stromabnehmern erreicht. Hier

konnte ein Wert von 4 433 mm erfasst werden. Damit war auch jetzt das

Lichtraumprofil eingehalten. Damit aus den drei im Rahmen der

Lokomotive

gelagerten

Achsen auch

Triebachsen wurden, mussten diese mit einem

Antrieb

versehen werden. Um das erforderliche

Drehmoment zu erzeugen wurden zwei

identische

Fahrmotoren benötigt. Diese wurden im Rahmen montiert und

besassen auf beiden Seiten die entsprechenden Ritzel. Um Schläge auf die

Motorwelle aufzufangen waren diese, wie schon bei der Reihe

Ce 6/8 II

gefedert ausgeführt worden. Die Ritzel griffen in die auf den

Vorgelegewelle

gelagerten

Zahnräder, welche dank einem Ölbad geschmierte Zahnflanken

hatten. Das so entstandene

Getriebe hatte eine

Übersetzung von

1 :

2.224.

Somit erfolgte hier die Anpassung der Drehzahl des

Fahrmotors an jene der

Triebachsen. Eine weitere Übersetzung war wegen dem Aufbau des

Antriebes

nicht mehr vorhanden und wurde auch nicht mehr benötigt, da das Getriebe

ausreichend bemessen war.

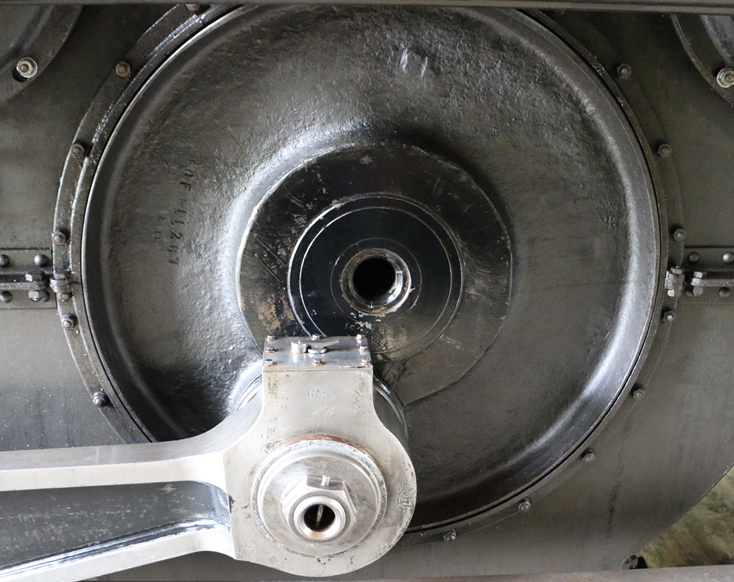

Die hier

angebrachten

Drehzapfen drehten in einem Radius von 600 mm und ihre

Position war auf beiden Seiten um 90° versetzt ausgeführt worden. Damit

sollte mit diesem Versatz nur noch das hohe Gewicht des

Antriebes

ausgeglichen wer-den. Zwischen den beiden Drehzapfen der beiden Vorgelegewel-len wurde schliesslich der bei elektrischen Lokomotiven benötigte Dreiecksrahmen aufgehängt. Die Gleitlager zu den Drehzapfen waren aus Weissmetall und sie mussten regel-mässig geschmiert werden. Wie

bei den bisherigen Maschinen kam auch hier eine Nadel-schmierung zur

Anwendung. Daher waren für das Personal keine Neuerungen in diesem Bereich

zu finden. Die nun entstandene Bewegung wurde auf die zweite Trieb-achse übertragen. Dazu ruhte deren Kurbelzapfen direkt im Dreiecksrahmen. Damit nun aber die

Federung der

Triebachse im

Antrieb

ausgeglichen werden konnte, wurde das

Achslager, das eine Nadelschmierung

besass, in einer Gleitbahn gehalten. So konnte sich das

Lager nach oben

und unten frei bewegen. Spezielle Einlagen erlaubten hier die einfache

Nachstellung der Gleitelemente.

Wegen diesem Anschluss

der

Triebachsen mussten diese beiden

Achsen jedoch korrekterweise als

Kuppelachsen bezeichnet werden. Ein Punkt, der jedoch nebensächlich war. Durch die Laufflächen der drei Triebachsen wurde das von den beiden Fahrmotoren erzeugte Drehmoment schliesslich in Zugkraft umgewandelt. Dazu war für die benötigte Haftreibung ein Adhäsionsgewicht von 56 Tonnen vorhanden. Das reichte auf trockenen

Schienen für die

korrekte Übertragung der später noch vorge-stellten

Anfahrzugkraft aus, war

jedoch bei nassen Schienen zu gering. Die entsprechenden Erfahrungen hatte

man schon bei den

Dampfmaschinen gemacht. Um bei schlechtem Zustand der Schienen die Zugkraft besser auf dieselben zu übertragen, waren vor den vorlaufenden Triebachsen Sander montiert worden. Hier muss erwähnt werden, dass

Lokomotiven mit

Stangenantrieb weniger

Sander benötigten, als die Modelle mit

Einzelachsantrieb. Der Grund lag bei der starren

Verbindung der einzelnen

Triebachsen. So musste nur die erste mit Sand bestreut werden und das

Verhalten besserte sich. Die für den Quarzsand benötigten Behälter wurden beim Führerstand zwei Stück in diesem selber eingebaut. Sie wurden mit einfachen Deckeln abgedeckt, die dem Lokomotivpersonal auch als Sitzgelegenheit dienten. Wegen der Distanz war diese Lösung auf der Seite des

Führerstandes eins nicht möglich. Daher wurde hier in der linken Wand

zwischen dem zweiten und dritten Seitenfenster der entsprechende Deckel

eingebaut. Da der Quarzsand ein wichtiger Teil des Gewichtes für das Betriebsmaterial war, sollten wir uns diesen veränderlichen Teil ansehen. Angegeben wurden hier total 0.6 Tonnen. Darin enthalten waren

jedoch die mitgeführten

Schmiermittel, Ersatzteile, Werkzeuge und

natürlich der in den Behältern enthaltene Sand, der alleine rund 500 Kg an

das Gewicht des Betriebsmaterials beisteuerte. Damit erkennen wir, dass

ausreichend Sand mitgeführt wurde. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Beginnen werde ich die Betrachtung des

Beginnen werde ich die Betrachtung des

Um die

Um die

Wir können nun zu den drei

Wir können nun zu den drei

Beide in einem Abstand von 2 150 mm eingebauten

Beide in einem Abstand von 2 150 mm eingebauten

Damit bleibt eigentlich nur noch die sechste

Damit bleibt eigentlich nur noch die sechste  Auch die

Auch die

Die beiden äusseren

Die beiden äusseren