|

Rahmen und Kasten |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Gegenüber den Maschinen für die

Gotthardstrecke, setzte die MFO jetzt wieder auf den von den

Dampflokomotiven übernommenen und bewährten stabilen Rahmen. Diesen

vermeintlichen Schritt zurück war nicht so überraschend. Bei

Triebfahrzeugen

mit drei angetriebenen

Achsen

war die Lösung gut, denn gerade die Reihe

A 3/5 zeigte deutlich, wie stabil das Fahrverhalten mit dieser

Bauweise gegenüber den

Drehgestellen

ist.

Jedoch wirkten die leichten

Barrenrahmen

für die Kräfte der elektrischen

Lokomotiven

zu schwach. Aus diesem Grund kam nur diese in der Schweiz bekannte

Bauweise in Frage. Aufgebaut wurde der Rahmen dieser Lokomotive als nor-maler Plattenrahmen. Dabei entstanden die Platten aus 25 mm dickem Stahlblech. Diese Bleche waren damals üblich und sie mussten mit der Hilfe von Nieten mit den Quer-blechen verbunden werden. Ergänzt mit einigen Gussteilen entstand so

ein stabiler Rahmen, der die

Triebachsen

aufnehmen und den Kasten tragen sollte. Daher wurde hier sehr kräftig

gebaut. Bei den beiden Stirnseiten des Rahmens

wurde dieser mit einem kräftigen Blech abgeschlossen, dieses Blech wurden

seitlich über den Rahmen hinaus verlängert und so zu einem

Stossbalken

ausgebaut. Durch die Höhe dieses Bleches konnte die Stärke des Rahmens

erkannt werden. Jedoch war der so aufgebaute Stossbalken für die Aufnahme

der

Stosskräfte

immer noch zu schwach. Aus diesem Grund musste er seitlich mit Hilfe von

Gussteilen abgestützt werden. Mittig im

Stossbalken

wurde schliesslich der

Zughaken

eingebaut. Dieser Zughaken war federnd im Rahmen gelagert worden und er

konnte sich nur in der Längsrichtung bewegen. Damit wurde er so montiert,

wie das damals üblich war. Wegen dem Aufbau der

Lokomotive

konnten jedoch nicht auf beiden Seiten die gleichen Modelle eingebaut

werden. Optisch war dies jedoch nicht zu erkennen, da von der Einrichtung

nur der Zughaken zu erkennen war.

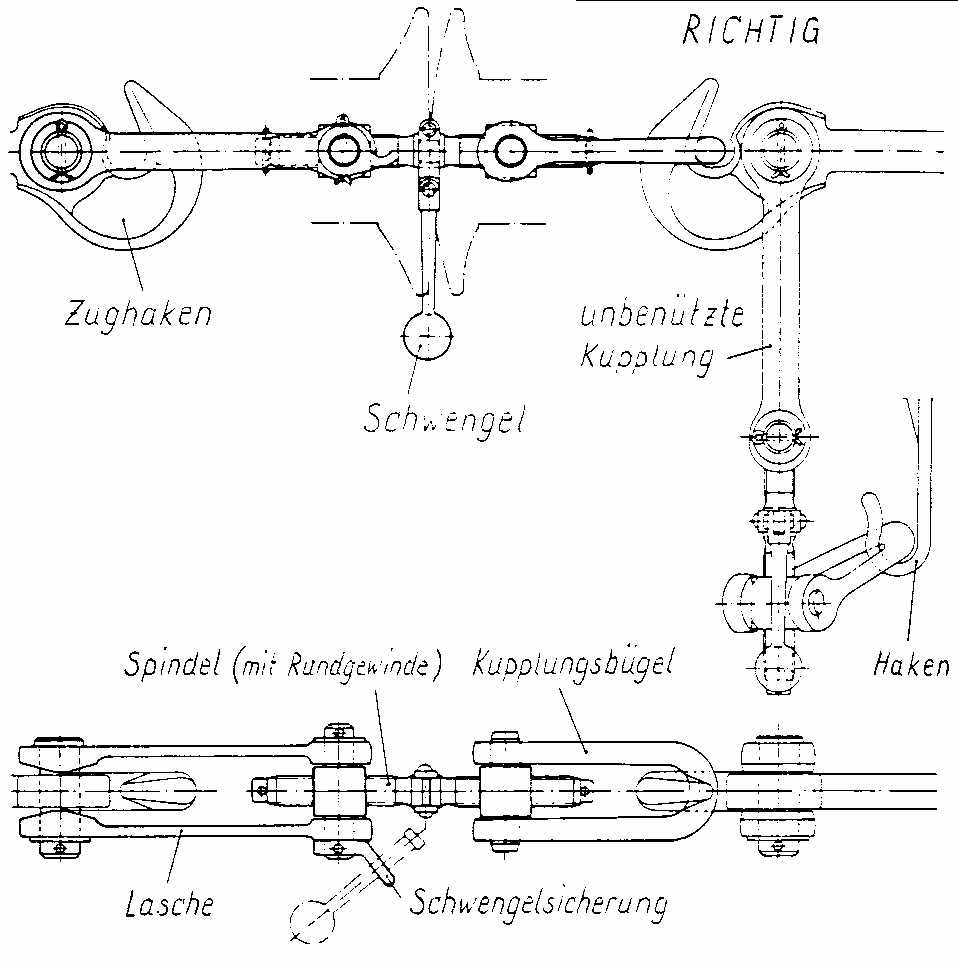

Die Länge konnte mit einer Spindel mit gegenläufigen Ge-winden verlängert werden. Abweichungen gegenüber an-deren Baureihen

waren hier schlicht nicht zulässig, so dass die

Kupplung

wegen den an-deren Fahrzeugen den üblichen Ausführungen entsprechen

musste. Die Kupplung konnte entweder im Haken selber, oder in einer eigens geschaffenen Ablage abgelegt werden. Diese Ablage bestand lediglich aus einem am Stossbalken montierten Eisen-bügel an dessen unteren Ende ein Haken ausgebildet wurde. Eine Lösung, die jedoch durch-aus ausreichen war und die in der Schweiz durchaus als üb-lich bezeichnet werden darf. Es muss jedoch gesagt wer-den, dass die

Ablage nur ge-nutzt wurde, wenn der

Zug-haken

mit der anderen

Kupp-lung

belegt war. Da mit dieser Ausführung der

Kupplung

die

Zugkräfte

nicht optimal in den Rahmen einge-führt werden konnten, kam es immer

wieder zu schweren Schäden an der

Schraubenkupplung.

Damit der Zug auch so die Strecke noch räumen konnte, wurde ebenfalls am

Zughaken

eine einfache

Notkupplung

montiert. Diese bestand lediglich aus einem einfachen Bügel, der im

Zughaken des anderen Fahrzeuges eingelegt werden konnte. Nachteil der

Schraubenkupplung

nach

UIC

war, dass sie keine

Stosskräfte

aufnehmen konnte. Diese mussten mit anderen Elementen übertragen werden.

Wie in der Norm vorgegeben, wurden diese Stosselemente seitlich am

Stossbalken

montiert. Damit sie leicht ausgewechselt werden konnten, wurden für die

Montage dieser

Puffer

einfache Schrauben verwendet. Unterhalb brachte man noch den Kupplergriff

als Hilfsmittel an.

Die Einleitung der Kräfte in den Rahmen

erfolgte anschliessend über den

Stoss-balken

und die sich dahinter befindlichen Pufferstützen. War die Kraft jedoch zu

gross, wurde der

Puffer

beschädigt. Versehen wurden die Stangenpuffer mit runden Puffertellern. Auch diese wa-ren nach der damals üblichen Methode ausgeführt worden. Daher wurde beim linken Puffer ein flaches Modell verwendet. Damit die Kräfte in den Tellern optimal

übertragen werden konnten, wurde rechts hingegen ein gewölbtes Modell

verwendet. Da diese Unterschiede da-mals üblich waren, traf immer ein

gewölbter auf einen flachen

Pufferteller. Mit der Montage der

Puffer

können wir bereits die Länge der

Lokomotive

bestimmen. Diese wurde bekanntlich mit Länge über Puffer bezeichnet und

sie betrug hier 14 090 mm. Da die Länge der

Stangenpuffer

durch die Normen definiert wurde, können wir auch die Länge des Rahmens

bestimmen. Dieser hatte eine Abmessung von 12 850 mm erhalten und

entsprach so auch gleich der Länge des auf dem Rahmen aufgebauten Kastens. Der Kasten bestand aus mehreren Teilen, die

mit Nieten und Schrauben verbunden wurden. Dabei bildete eine einfache

Platte den Boden. Auf dieser wurden dann die

Portale

mit den Querwänden und die beiden

Führerstände

aufgebaut. Bevor wir zu diesen kommen, sehen wir uns die Seiten und den

Maschinenraum

der

Lokomotive

an, denn hier gab es Unterschiede sowohl innerhalb der Serie, als auch zu

anderen Baureihen. Üblicherweise wurden die Kasten von

elektrischen

Lokomotiven

damals einfach aufgebaut. Neben den beiden Seitenwänden wurden die

Rückwände zum

Führerstand

aufgestellt. Um die langen Seitenwände zusätzlich zu stützen, kamen

zwischen den Stirnwänden einfache Bögen zum Einbau. Auf denen wurden die

Bleche mit Nieten befestigt. Bei der hier vorgestellten Lokomotive stellte

man jedoch auch zwischen den Stirnseiten Wände auf. Die beiden Zwischenwände teilten den

Maschinenraum

in drei Räume auf. Dabei hatte jeder Bereich nur bestimmte Bauteile

erhalten. Wir können daher von einem Maschinenraum für den

Transformator,

einem für die

Fahrmotoren

und einem für die Drucklufterzeugung sprechen. Warum das so gelöst wurde

erfahren wir, wenn wir uns den elektrischen Teil genauer ansehen. Hier

reicht es, dass der Maschinenraum unterteilt wurde. Die beiden Seitenwände waren bei der

Lokomotive

identisch, jedoch innerhalb der Serie unterschiedlich ausgeführt worden.

Dabei unterteilte sich die Wand in mehrere Segmente, die in zwei Reihen

angeordnet wurden. So konnte die Grösse der einzelnen Bleche verringert

werden und es erlaubt uns eine etwas einfachere Betrachtung der beiden

Seitenwände. Der Grund ist, dass die obere Hälfte bei allen Maschinen

gleich war. Innerhalb der oberen Hälfte wurden fünf

Fenster in gleichem Abstand eingebaut. Diese einfachen Fenster dienten der

Ausleuchtung des

Maschinenraumes.

Die waren mit anderen Baureihen identisch und konnten daher auch hier

seitlich verschoben werden. So war trotz der Unterteilung des

Maschinenraumes ein Fluchtweg aus dem Raum vorhanden. Auch eine

zusätzliche Belüftung des technischen Bereiches war damit möglich.

Diese Gitter hatten waagerecht verlaufende Lamellen erhalten und verhinderten so, dass Wasser in den Maschinenraum eindrin-gen konnte. Auch hier gab es weder bei der Grösse noch

bei der Ausführung Unterschiede zu anderen Baureihen. Jedoch galt diese

Anord-nung nicht bei allen

Lokomotiven. Alle Lokomotiven dieser Baureihe hatten die beiden vorher er-wähnten Lüftungsgitter bekommen. Durch die Veränderung des elektrischen Teiles musste jedoch auch die Kühlung der Loko-motiven mit den Nummern 10 421 bis 10 460 verändert werden. Diese Veränderung führte dazu, dass unter

dem zweiten Fenster, also im Bereich des

Drehgestells

ein drittes zusätzliches Gitter eingebaut wurde. Bei der Ausführung

entsprach es den anderen Modellen. Damit haben wir den Kasten im Bereich des

Maschinenraumes

aufgebaut. Da sich hier die breiteste Stelle befand, können wir uns diese

Abmessung auch ansehen. Die

Lokomotive

bekam daher eine Breite von 2 950 mm. Damit konnte auch hier das übliche

Lichtraumprofil

eingehalten werden. Es entstand so ein einfacher Aufbau, der funktional

auf die Maschine abgestimmt wurde und das galt auch für die Gänge im

Maschinenraum. Entlang der rechten Seitenwand führte ein

Durchgang von jedem

Führerstand

durch den ganzen

Maschinenraum.

Dieser wurde in jeder Querwand mit Türen versehen, so dass nicht weniger

als vier Türen geöffnet und wieder geschlossen werden mussten. Die

verschlossenen Türen waren wegen dem Aufbau der

Ventilation

der

Fahrmotoren

ein wichtiger Punkt. Neben dem Zugang zu den eingebauten Baugruppen

erlaubte dieser Durchgang auch den Wechsel des

Führerraumes. Jedoch war im

Maschinenraum

noch ein weiterer Seitengang vorhanden. Dieser führte vom vorderen

Führerstand,

der sich über dem

Laufdrehgestell

befand, auf der linken Seite in die erste Sektion des Maschinenraumes. Er

ermöglichte den Zugang zum dort montierten

Stufenschalter

und er wurde wegen der hier vorhandenen

Spannung

so verriegelt, dass die Türe zum Gang nur bei geerdeter

Lokomotive

geöffnet werden konnte.

Das war durch die

Portale

vorgegeben und ent-sprach auch den anderen Baureihen. Wobei hier jedoch

speziell war, dass dieser Teil mit dem Bogen vernietet wurde, was beim

restlichen Dach des

Maschinenraumes

jedoch nicht erfolgte. Das leicht gewölbte Dach bestand aus drei Seg-menten und es wurde mit dem restlichen Kasten verschraubt. Damit konnte es mit wenig Aufwand abgehoben werden und erlaubte so den Zugang zu den eingebauten Bauteilen. Eine Lösung, die wegen den schweren

Bauteilen bei vielen

Lokomotiven

so gelöst wurde. Speziell war hier jedoch, dass die äusseren Segmente nur

gehoben werden konnten, wenn die

Stromabneh-mer

entfernt wurden. Seitlich vom Dach wurden über den Rundungen

einfache Stege montiert. Diese Stege waren mit Holzplanken belegt worden

und sie erlaubten dem Personal einen guten Stand auf dem Dach. Die

seitlichen Stege verhinderten jedoch nicht, dass dasselbe abgehoben werden

konnte. Eine Lösung, die ebenfalls anderen Baureihen entsprach. Neu war

eigentlich nur, dass diese Stege beidseitig auf der ganzen Länge vorhanden

waren. Auch der Zugang zum Dach erfolgte über eine

beim

Führerstand

eins neben der Türe montierte

Dachleiter.

Diese war im Betrieb eingeklappt und konnte nachdem zwei Riegel geöffnet

wurden, ausgeklappt werden. Damit standen nun die Stufen für den Aufstieg

bereit. Hinweise, die auf die gefährliche

Spannung

in der

Fahrleitung

aufmerksam gemacht hätten, gab es jedoch nicht, da das Personal mit den

Gefahren vertraut war.

Dieser Aufbau besass seitlich

Lüftungsgitter

mit längs verlaufenden Lamellen. Auch seine Abdeckung war wegen dem

Lichtraumprofil

gerundet. Dabei bildete er mit den gesenkten

Stromabnehmern

eine Linie und bildete den höchsten Punkt. Damit haben wir den Kasten der Lokomotive erstellt. Jedoch wurde auf beiden Seiten noch der Bereich für das Lokomotivpersonal benötigt. Diese Führerstände waren ei-gene Baugruppen und sie waren auf beiden Seiten mit Ausnahme der schon erwähnten Dachleiter identisch ausgeführt worden. Zudem entsprachen sie den anderen zu jener

Zeit ausgelieferten

Lokomotiven,

was nicht so leicht zu erkennen war, da dort oft

Vorbauten

verwendet wurden. Beginnen wir die Betrachtung der beiden

Führerstände

mit der vorderen

Front.

Diese bildete nach vorne den Abschluss des Führerstandes und sie benötigte

nicht die ganze Breite des Kastens. Zudem wurde die senkrecht stehende

Front in drei Bereiche unterteilt, die auf die beiden seitlichen

Frontwände

und die mittige Türe aufgeteilt werden konnten. Dabei gab es hier wirklich

keinen Unterschied zum Führerstand zwei. Die eingebaute Fronttüre diente dem

Durchgang des Personals von und zum Zug. Sie wurde daher mit den üblichen

Ergänzungen, die auch bei anderen

Lokomotiven

verwendeten Bauteilen entsprachen versehen. Dazu gehörte das am

Stossbalken

über dem

Zughaken

montierte Übergangsblech. Dieses wurde, sofern es nicht benutzt wurde,

senkrecht aufgestellt. Mit seitlichen Riegeln wurde das Übergangsblech in

dieser Position gehalten.

Wobei die Angelegenheit mit Übergangsblech,

kurzen

Griffstangen

und Stufe auf Höhe des Fussbodens eine sehr abenteuerliche Angelegenheit

war. Jedoch entsprach die-se Ausführung des Überganges den Wünschen von

den Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Damit kommen wir zur Fronttüre. Diese konnte mit einer einfachen Türfalle geöffnet werden. Dabei öffnete sie sich gegen den Führerstand und gab so den Durchgang frei. Damit vor dem Öffnen erkannt werden konnte, ob sich jemand auf der anderen Seite der Türe befand, war darin ein kleines Fenster eingebaut worden. Speziell war, dass dieses Fenster vom

Führerraum

aus ge-öffnet werden konnte. Damit war der Zugang zur Lampe ohne öffnen

der Türe möglich. Beidseitig der Fronttüre wurden

schliesslich die beiden

Frontwände

aufgestellt. Sie waren identisch ausgeführt worden und sie besassen

lediglich in der oberen Hälfte ein grosses rechteckiges Fenster, das

nahezu die ganze Breite der Frontwand einnahm und daher nur schmale Säulen

bildete. Es handelte sich dabei um die mit

Sicherheitsglas

aufgebauten

Frontfenster.

Diese bildeten so einen ausreichenden Schutz für das sich dahinter

befindliche Personal. Bei den

Lokomotiven

bis zur Nummer 10 420 war es das auch, mehr gab es in der

Frontwand

nicht. Auf die früher noch verwendeten

Sonnendächer

wurde verzichtet. Da damit jedoch für das

Lokomotivpersonal

kein ausreichender Blendschutz vorhanden war, wurden ab der Lokomotive mit

der Nummer 10 421 über den

Frontfenstern

wieder einfache Sonnendächer montiert. Damit konnten die Unterschiede auch

hier sehr gut erkannt werden.

Jedoch besassen alle

Scheibenwischer

nur einen Handanrieb, so dass auch der Lokführer von Hand wischen musste.

Eine Lösung, die von diesem nicht unbedingt positiv aufge-nommen werden

sollte. Der Wechsel von der Front zur Seite erfolgte mit abgeschrägt aufgestellten Wänden. Diese einfachen Eckwände besassen im oberen Teil ein einfaches Fenster, das keinen Sonnen-schutz besass, jedoch auch mit Sicherheitsglas versehen wurde. Durch die diagonale Aufstellung entstand

unterhalb dieser Wand eine kleine

Plattform.

Da-mit sich dort aufgestelltes Personal halten konnte, war in der Wand

eine waagerechte

Griffstange

eingebaut worden. Wir kommen daher zu den Seitenwänden des Führerstandes. Diese waren eigentlich gar nicht vorhanden, weil deren Platz durch die Einstiegstüren benötigt wurde. Diese seitlichen Türen wurden so aufgebaut, dass auch sie mit einer Türfalle geöffnet werden konnten. Auch sie öffneten sich gegen den

Führerraum.

Speziell war, dass diese Türe mit einem ein-fachen Schloss versehen war.

Daher konnte die

Lokomotive

auch abgeschlossen werden. In der Türe war ein einfaches Fenster mit dem bei schweizerischen Lokomotiven üblichen weissen Strich eingebaut worden. Diese Fenster konnten nach unten gezogen werden und öffneten sich so. Damit es sich jedoch nicht ungewollt öffnen

konnte, wurden Stellschrauben eingebaut. So konnte das Fenster in jeder

Stellung fixiert werden. Eine Lösung für die Fenster der

Ein-stiegstüren,

die damals bei

Lokomotiven

durchaus üblich war. Der Zugang vom Boden aus, war über die unter der Einstiegstüre montierte Leiter möglich. Diese einfache Leiter hatte vier Tritte, wobei der oberste gleichzeitig den Fussboden des Führerstandes bildete. Es handelte sich daher um eine einfache

Ausführung, wie sie damals bei allen

Lokomotiven

verwendet wurde. Daher bestand sie kräftigen aus Metalltritten, die mit

den beiden Holmen der Leiter vernietet wurden. Ergänzt wurde diese Leiter mit den

seitlichen

Griffstangen.

Sie führten von halber Höhe der Türe bis fast zur untersten Trittstufe der

Leiter. So konnte sich dort das

Lokomotivpersonal

festhalten, wenn es die Leiter erklimmen musste. Einziger Unterschied

zwischen den beiden Seiten, war die beim

Führerstand

eins neben der Türe des

Heizers

montierte

Dachleiter.

Daher war diese von der Griffstange leicht verdeckt worden. Bleibt noch die Abdeckung des

Führerraumes.

Dazu wurde ein einfaches gewölbtes Dach verwendet, das fest mit dem

Führerstand

verbunden wurde. Es konnte daher nicht abgehoben werden. Bei den Eckwänden

war das Dach leicht gegen die

Front

hochgezogen worden. Bei der Front selber stand das Dach des Führerstandes

nur wenig vor. Dabei muss noch erwähnt werden, dass die Rundung des Daches

jenem des

Maschinenraumes

entsprach. Seitlich über den

Einstiegstüren

waren Dachrinnen vorhanden. Sie verhinderten, dass abfliessendes

Dachwasser ungehindert in den

Führerstand

tropfen konnte. Es war dabei eine einfache Lösung für das Dach vorhanden.

Wobei erwähnt werden muss, dass diese Ausführung wirklich üblich war und

dieser

Führerstand

daher auch bei den anderen Herstellern verwendet wurde. Man hatte daher

bereits in jenen Jahren einheitliche Lösungen dafür gefunden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Diese

stabilen

Diese

stabilen

Am

Am  Die

Die  Damit

könnten wir zur unteren Hälfte der Seitenwände wech-seln. Dabei wurden in

den Blechen unterhalb der äussersten Fen-ster

Damit

könnten wir zur unteren Hälfte der Seitenwände wech-seln. Dabei wurden in

den Blechen unterhalb der äussersten Fen-ster

Abgedeckt

wurde der

Abgedeckt

wurde der

Entsprach

das Dach bisher den anderen

Entsprach

das Dach bisher den anderen

Links

und rechts von der Türe waren noch die beiden

Links

und rechts von der Türe waren noch die beiden

Zur

Reinigung der

Zur

Reinigung der