|

Das Laufwerk mit Antrieb |

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

|

Es wird Zeit, dass wir den fertig montierten Kasten auf die beiden

unter demselben montierten

Drehgestelle abstellen. Dabei beginnen wir die

Betrachtung des

Laufwerkes

zuerst mit den Drehgestellen selber, die letztlich unter den Kasten

gestellt werden. Die

Lokomotive

besass dabei zwei identische Drehgestelle, die speziell aufgebaut werden

mussten. Es lohnt sich daher, wenn wir etwas genauer hinsehen.

Wie der Rahmen des Kastens wurde der Rahmen der Drehgestelle als ringförmiger Träger ausgeführt. Zwei Querträger im Drehgestellrahmen versteiften. Diese

Querträger und besorgten die Aufnahmen für die im

Drehgestell

eingebauten

Fahrmotoren.

Der

Drehgestellrahmen

besass dabei keinerlei Knicke. In jedem Drehgestell wurden drei identische Trieb-achsen montiert. Diese Achsen waren aus hoch-festem Stahl geschmiedet worden und sie besassen die Sitze zur Aufnahme der beiden auf der Achse montierten Räder und der Lager.

Bei der

Achse

selber gab es keine besondere Ausführung, so dass man diese als einfache

Stahlwelle ansehen konnte. Spannender waren hingegen die beiden darauf

aufgeschrumpften

Räder.

Diese

Räder

bestanden aus bandagierten Speichenrädern. Dabei wurde der eigentliche

Radkörper

nicht voll, sondern mit Speichen versehen, um Gewicht zu sparen. Solche

Speichenräder besassen jedoch selten eine gerade Anzahl von Speichen, weil

so eine bessere Ausrundung des Radkörpers ermöglicht wurde. Die

Speichenräder konnten zudem immer wieder verwendet werden, was den

Materialverbrauch reduzierte.

Die

Verschleisselemente

des

Radsatzes

waren die auf dem

Radkörper

aufgezogenen

Bandagen.

Diese wurden mit einem

Sprengring

gesichert und besassen die

Lauffläche

mit

Spurkranz.

Das fertig montierte

Rad hatte neu einen Durchmesser von 1

260 mm erhalten. Abgenutzt werden durften diese

Radreifen

bis zu einer darauf angebrachten

Verschleissrille.

Danach musste die Bandage, wie ein Reifen auf einem Rad des Autos

ausgewechselt werden.

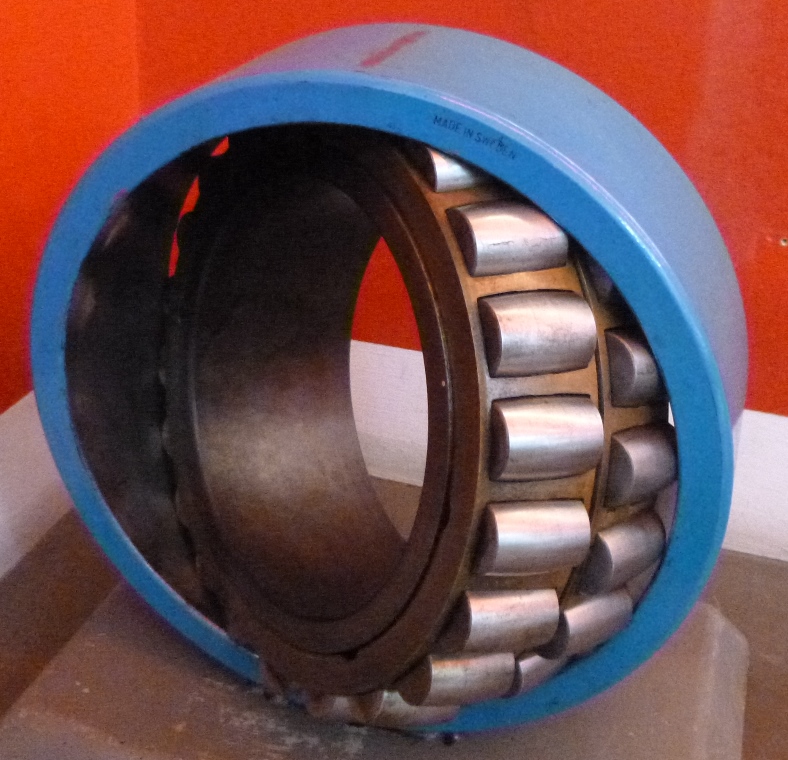

Dank der dauerhaften Schmierung der Lager mit Fett, waren sie auch lange Zeit ohne Unterhalt zuverlässig. Das reduzierte die Wartung für die Lager deutlich.

Bei allen

Lokomotiven

kamen die gleichen

Lager

zum Einbau. Damit haben wir aber die Gemeinsamkeiten in diesem Bereich. Bei der Lagerung der Achsen gab es aber auch Unterschiede zwischen den Prototypen und der Serie. Bei den beiden Prototypen mit den Nummern 11 401 und 11 402 wurden starre Führungen der Achslager verwendet.

Das verhinderte, dass die

Achse

seitlich ein Spiel besessen hätte. Damit das

Drehgestell

in

Kurven

nicht klemmte, wurde der

Spurkranz

der mittleren Achse geschwächt ausgeführt. Das ergab aber einen festen

Radstand im Drehgestell von 4 300 mm. Dies hatte jedoch zu einer grossen Beanspruchung des Geleises und übermässigem Spurkranzverschleiss geführt. Der Ruf eines Schienenmörders war die Folge davon. Bei der Serie wurden daher die äusseren Radsätze des Drehgestells, also eins und drei, sowie vier und sechs über Gummiklötze zwischen den inneren und äusseren Achslagergehäusen seitlich elastisch gela-gert.

Die Massnahme verbesserte die Laufeigenschaften besonders in engen

Bögen massiv. Das reichte jedoch auch nicht zur

Zulassung

der

Zugreihe R.

Die

Lokomotiven

der Baureihe Ae 6/6 sollten daher die angegebene

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h nie erreichen, denn die

Zugreihe A

wurde nie auf mehr als 120 km/h zugelassen. Anfänglich betrug der Wert

jedoch noch 110 km/h. Somit hatte die Lokomotive immer einen schweren

Stand und sie wurde den Ruf des Schienenmörders nie mehr los.

Zudem waren die entsprechenden Spritzdüsen vorhanden. Ge-rade

diese

Spurkranzschmierung

verringerte den Verschleiss an den

Schienen

bei den Lokomotiven der Serie massiv. Die Abstützung des Drehgestells gegenüber den Triebachsen erfolgte mit Schraubenfedern die zwischen dem Drehgestell-rahmen und den beiden seitlichen Tatzen der Lagergehäuse eingebaut wurden.

Das führte dazu, dass die

Achse

insgesamt vier

Federn

erhalten hatte. Dabei wurde die mittlere

Triebachse

mit einer etwas weicheren

Federung

versehen, so dass mit dem

Drehgestell

problemlos Kuppen und Senken befahren werden konnten. Diese Art der Gestaltung bei der Federung wird bei allen Lokomotiven nötig, die über mehr als zwei Achsen oder mehr als zwei Drehgestelle verfügen.

Wobei sich der Unterschied bei den

Drehgestellen darin zeigt, dass bei den

dreiachsigen Drehgestellen die

Primärfedern

betroffen war. Bei drei zweiachsigen Drehgestellen musste jedoch die

Sekundärfederung

des mittleren Drehgestells weicher ausgeführt werden. Aussen an den Tatzen wurden schliesslich die bei Schrauben-federn wegen der kurzen Schwingungsdauer benötigten Dämpfer eingebaut. Es wurden bei der Primärfeder dazu mechanische Dämpfer verwendet, die durch Reibung verhin-derten, dass die Federung frei schwingen konnte.

So entstand eine für die maximale Geschwindigkeit der

Lokomotive

optimal ausgelegte

Primärfederung.

Zudem waren diese

Dämpfer

wartungsarm.

Da durch die

Federung

keine stabile Position der

Achsen

im Rahmen des

Drehgestells möglich war, mussten spezielle

Führungen eingebaut werden. Die Achslagerführungen der

Lokomotive

waren jedoch nicht zu erkennen, da sie innerhalb der

Schraubenfedern

der

Primärfederung

eingebaut wurden und durch diese verdeckt wurden. Eine radiale Einstellung

der

Radsätze,

war jedoch dadurch nicht möglich.

Dank dieser

Querkupplung

sorgte das hinten laufende

Drehgestell dafür, dass die vorlaufende

Achse

von der äusseren

Schiene

weggedrückt wurde. So wurde ein ruhiger Lauf der Drehgestelle ermöglicht

und die Drehgestelle gerieten nicht so schnell ins Schlingern. Bei den beiden Prototypen mit den Nummern 11 401 und 11 402 handelte es sich um eine Vertikal- und Horizontalkupplung. Bei der Serie konnte man sich nach den gemachten Erfahrungen auf die Kupplung in horizontaler Ebene beschränken.

Somit gab es hier auch einen Unterschied der Serie, der jedoch in

einer Vereinfachung der

Querkupplung

resultierte. Gerade bei den

Lokomotiven

der Serie be-sorgte das den erhofften Erfolg bei den Lauf-eigenschaften.

Es wird nun Zeit, dass wir die beiden verbundenen

Drehgestelle unter den Kasten der

Lokomotive

stellen. Dabei stützte sich der Kasten auf den

Sekundärfedern

ab. Dazu waren auf diesen

Gleitschuhe

vorhanden. Die Gleitschuhe zentrierten den Kasten auf dem Drehgestell und

waren in mehrere Bereiche unterteilt worden, so dass sich das Drehgestell

dank den Führungen horizontal und vertikal frei bewegen konnte.

Diese

Gleitschuhe

wurden in einem Kasten mit den längs angeordneten

Blattfedern

verbunden. Dieser Kasten war mit den Blattfedern verbunden und unterschied

sich zwischen den beiden

Prototypen

und der Serie. War bei den Prototypen ein geschlossener Kasten vorhanden,

wurde bei der Serie ein Kasten mit runden Öffnungen verwendet. So konnten

die

Federn

im Bereich des Kastens optisch kontrolliert werden konnten.

Diese

Blattfedern

hatten dank der langen Schwingungsdauer ideale Eigenschaften und waren

daher bestens für die

Sekundärfederung

geeignet. Speziell war, dass diese

Federn

jedoch über Kopf montiert wurden. Die Enden der Federung wurden durch Querbalken, die zwischen den jeweiligen Achsen eingezogen wurden, unter dem Drehgestellrahmen hindurch miteinander verbunden. Diese Querbalken waren wiederum mit Pendeln am Drehgestellrahmen aufgehängt worden.

Dadurch stützte sich die

Lokomotive

eigentlich nicht auf dem

Drehgestell ab, sondern war daran aufgehängt

worden. Der Kasten konnte daher quer zur Fahrrichtung schwingen.

Um das

Laufwerk

der

Lokomotive

vor auf dem

Gleis

liegenden Gegenständen zu schützen, wurden auf beiden Seiten der

Lokomotive massive

Bahnräumer

verwendet. Diese wurden bei den Lokomotiven der Baureihe

Re 4/4

bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB erstmals verwendet und wurden im

Gegensatz zu diesen Maschinen bei der Baureihe Ae 6/6 unter dem Kasten und

nicht am

Drehgestell montiert.

Auffallend waren die seitlich weit nach hinten gezogenen

Bahnräumer,

denn das war eine Eigenart der

Lokomotiven

der Baureihe Ae 6/6 und wurde bei den späteren Lokomotiven nicht mehr so

ausgeführt. Der Bahnräumer war vorne unten zudem leicht nach vorne gezogen

worden. Zudem besass der Bahnräumer eine leichte Pfeilung, wie sie schon

beim

Führerstand

verwendet wurde. Wegen dem

Lichtraumprofil

war er zudem unten leicht abgeschrägt worden.

In der Mitte, wo die Kupplung leicht an den Bahn-räumer schlagen konnte, wurde dieser zusätzlich verstärkt ausgeführt.

Während bei den

Prototypen

nur eine Seite diese Verstärkung besass, war sie bei den

Lokomotiven

der Serie auf beiden Seiten angebracht worden. Nachdem wir die Lokomotive nun auf dem Lauf-werk abgestützt haben, können wir uns dem Antrieb und der Kraftübertragung zuwenden. Dabei besass jede Triebachse einen eigenen Fahr-motor, so dass die Achsfolge der Baureihe Ae 6/6 mit Co‘ Co‘ angegeben werden konnte.

Bei diesen

Lokomotiven

wurde ein vollständig abgefederter

Antrieb verwendet, der von der Firma Brown Boveri und Co BBC

entwickelt wurde.

Beim

BBC-Federantrieb

wurde das Drehmoment des

Fahrmotors

vom Ritzel auf das grosse

Zahnrad

übertragen. Die

Übersetzung

dieses

Getriebes

wurde bei den beiden

Prototypen

mit den Nummern 11 401 und 11 402 mit 1:2.216 angegeben. Bei den

Lokomotiven

der Serie wurde ein Getriebe mit der Übersetzung von

1 :

2,56 eingebaut. Aufgrund der schlechten Erfahrungen mit den gerade

verzahnten Getrieben bei der Baureihe

Ae 4/6

wurden hier schrägverzahnte Zahnräder verwendet.

Geschmiert wurden die

Zahnräder

mit einer

Schmierung,

die aus einem Ölbad bestand. Durch dieses Ölbad lief das grosse Zahnrad

und nahm so das

Schmiermittel

auf. Das Schmiermittel wurde anschliessend auf das Ritzel übertragen.

Dadurch konnten die empfindlichen Zähne besser vor Abnützung geschützt

werden und die

Getriebe

erreichten eine sehr hohe Laufleistung, was sich im Unterhalt der

Lokomotive

positiv auswirken sollte.

Der notwenige Ausgleich der

Federung

erfolgte schliesslich zwischen dem

Rad

und diesem Hohlwellenstummel und daher einseitig auf das Rad. Dabei wurden

am Rad Mitnehmer montiert, die mit

Schraubenfedern

in das Gegenstück auf der Hohlwelle griffen. Damit haben wir das Drehmoment des Fahrmotors auf die Triebachse übertragen. In den Laufflächen der Bandagen wurde dieses Drehmoment mit Hilfe der Haftreibung in Zugkraft umgewandelt.

Diese

Zugkraft

wurde schliesslich auf die

Achslager

übertragen und gelangte über die Achslagerführungen in den Rahmen des

Drehgestells. Dort wurden die Zugkräfte der

einzelnen

Achsen

schliesslich vereinigt. Weil der Raum über der mittleren Triebachse durch den zugehörigen Fahrmotor belegt werden musste, konnte kein Drehzapfen zur Übertragung der Zugkraft auf den Kasten eingebaut werden.

Das

Drehgestell bewegte sich daher um einen so

genannten ideellen Drehpunkt, der keine

Zugkraft

übertragen konnte. Für deren Übertragung von den Drehgestellen auf den

Kasten musste daher eine andere Lösung gewählt werden.

In jedem

Drehgestell wurden zwei Mitnehmer eingebaut.

Diese Mitnehmer waren in je einem Querträger des Drehgestells fest

eingebaut worden und griffen nach unten mit dem nötigen Spiel in einen

Kastenquerträger. Die Mitnehmer hatten dabei jedoch nichts mit der

Drehbewegung zu tun und dürfen daher nicht mit den

Drehzapfen

verglichen werden. Dabei durfte jedoch immer nur ein Mitnehmer zur

Übertragung der

Zugkraft

genutzt werden, weil sonst das Drehgestell nicht mehr frei drehen konnte.

Die beiden Spiele waren so bemessen worden, dass die

Drehgestelle in beiden Fahrrichtungen den

Kasten jeweils zogen und nicht schoben. Um das bildlich zu erklären, muss

erwähnt werden, dass sich bei der Baureihe Ae 6/6 zuerst das Drehgestell

leicht unter dem Kasten verschob, bevor dieser und der Zug gezogen wurden.

Eine Lösung, die nur bei dieser Lokomotive so gelöst werden musste, weil

es keinen Platz für einen

Drehzapfen

gab.

Die schlechte Ausnützung der

Adhäsion

bei den

Lokomotiven

der Baureihe

Ae 4/6

liess erkennen, dass man Verbesserungen vornehmen musste. Durch die langen

Drehgestelle und die Tatsache, dass der

vordere Mitnehmer eingriff, war schon eine Verbesserung erzielt worden.

Trotzdem wollte man bei den Lokomotiven keine Risiken eingehen und

verbesserte die Ausnützung der Adhäsion mit weiteren Massnahmen.

Dazu gehört die bei den

Lokomotiven

eingebaute Ausgleichsvorrichtung für die

Achslast.

Diese bestand aus einem am Kasten montierten Druckluftzylinder. Dieser

wirkte wiederum über einen Winkelhebel und einen Seilzug auf den

jeweiligen vorlaufenden Querbalken. Dadurch entstand eine Vertikalkraft,

die beim Anfahren der Entlastung der vorlaufenden

Achse

entgegenwirkte. Dadurch erhielt die Lokomotive eine hervorragende

Ausnützung der

Adhäsion.

Bei den beiden Prototypen mit den Nummern 11 401 und 11 402 wurden daher jeweils vor die vorlaufende Achse eines Drehgestells Sand gestreut.

Bei der Serie begnügte man sich hingegen auf die erste

Achse

der

Lokomotive,

da man feststellte, dass das durchaus aus-reichend war. Zudem konnte das

Gewicht veringert werden. Die benötigten Sandkästen waren im Kasten der Lokomotive im Bereich des Bodens montiert worden. Die Behälter konnten durch Öffnungen nachgefüllt werden und dienten dem Vorrat des Quarzsandes.

Mit Hilfe eines elektropneumatischen

Ventils

wurde eine Leitung geöffnet und der Sand rieselte durch die Schwerkraft

auf die

Schienen

vor dem entsprechenden

Rad.

So konnte die

Adhäsion

bei schlechtem Wetter verbessert werden. Zum Abfangen einer schleudernden Achse, oder zur Unter-stützung des Sanders war eine elektropneumatische Schleuder-bremse eingebaut worden. Diese konnte über einen Druckknopf im Führerraum betätigt werden.

Ein automatisches ansprechen dieser

Bremse

war jedoch nicht vorgesehen. So verfügte die Baureihe Ae 6/6 im Gegensatz

zur Reihe

Re 4/4

über keinen eingebauten

Schleuderschutz,

der wegen der fehlenden

Vielfachsteuerung auch nicht notwendig war.

Damit haben wir den mechanischen Aufbau der

Lokomotive

nahezu abgeschlossen. Trotzdem wollen wir uns nun das Gewicht dieses

mechanischen Teils ansehen. Bei den in Serie gebauten Lokomotiven war der

mechanische Teil der Lokomotive 65.71 Tonnen schwer. Die

Prototypen

schafften des auf 66.1 Tonnen. Damit stellte der mechanische Teil mehr als

die Hälfte des verfügbaren Gewichtes. Die Reduktion für die Serie betrug

daher lediglich 400 Kilogramm.

|

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Der

Rahmen des

Der

Rahmen des  Gelagert

waren diese

Gelagert

waren diese  Um

den Verschleiss der

Um

den Verschleiss der  Um

das zwanglose Durchfahren von Gleisbögen zu-sätzlich zu verbessern, waren

die beiden

Um

das zwanglose Durchfahren von Gleisbögen zu-sätzlich zu verbessern, waren

die beiden  Um

das Gewicht der

Um

das Gewicht der

Am

Am

Das

grosse

Das

grosse  Um

schlechten Verhältnissen bei der

Um

schlechten Verhältnissen bei der