|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

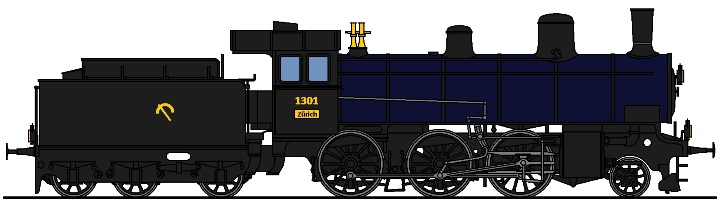

Bei Dampflokomotiven waren grössere Umbauten eher

selten. Die Technik mit

Kessel und

Dampfmaschine war einfach aufgebaut und

daher kam es zu wenigen Problemen. Waren diese Schwierigkeiten jedoch

vorhanden, wurde einfach der Bau angepasst. Zu einem Umbau bestehender

Modelle kam es jedoch selten und dann auch nur, wenn es lauftechnische

Probleme waren. Gerade in diesem Punkt, war die hier vorgestellte

Maschinen nicht optimal.

Besonders beim Vergleich mit

den älteren Modellen aus der Zeit der

JS wirkten sich hier die beiden

Dampfmaschinen zu-sätzlich negativ aus. Die

Lokomotive taumelte daher immer

etwas. Letztlich musste ein Entscheid gefällt werden. Der

Verschleiss in den engen Bögen war das grössere Problem, so dass das

ursprüngliche

Laufwerk beibehalten wurde. Die veränderten Maschinen wurden

jedoch nicht angepasst. Sie sehen, dass selbst misslungene Versuche nicht

mehr korrigiert wurden. Das war eine direkte Folge des Einsatzes, denn

Dampflokomotiven blieben ihren

Depots stets treu ergeben und so fand sich

schnell die passende Strecke. Man konnte die Baureihe B 3/4 nicht gerade als

Gelungen bezeichnen. Das Modell hatte Mängel, die bereits während dem Bau

angepasst werden mussten. Das Problem mit der Laufruhe haben wir bereits

kennen gelernt. Weitaus grösser war da schon das Problem mit dem

Kessel.

Das war so schlimm, dass die Anpassungen während dem Bau vorgenommen

wurden. Es stellt sich somit die Frage, wo denn das grosse Problem zu

finden war? Natürlich könnte man davon ausgehen, dass der Aufbau

des

Kessels der Baureihe

Eb 3/5 angepasst wurde. Identische Kessel gäben

grosse Vorteile bei der Vorhaltung von Ersatzteilen. Das war sicherlich

bei der Wahl ein Grund, aber die bereits vorhandenen Maschinen wurden

nicht mit dem neuen Kessel versehen. Daher kann diese Theorie verworfen

werden. Das Problem bei der Baureihe B 3/4 war wirklich grösser, als man

vermuten könnte.

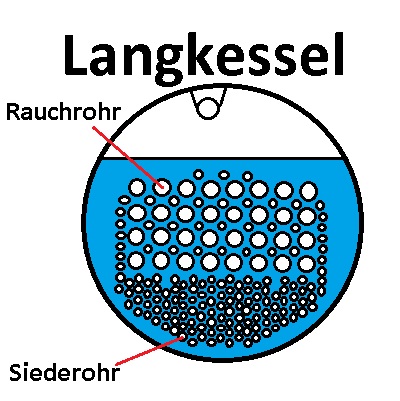

Wir müssen uns daher kurz den Betrieb einer

Dampflokomotive ansehen. Während der Beschleunigung wurde sehr viel Dampf

benötigt. Dieser konnte im

Kessel nur bedingt erzeugt werden. In der Folge

sank der Druck im Kessel. Dieser wurde bei der anschliessenden Fahrt mit

geringeren

Zugkräften, oder mit abgestellter und daher nicht arbeitender

Dampfmaschine wieder ausgeglichen. So stand der optimale Druck wieder

bereit. Im Einsatz der Baureihe B 3/4 mit den vielen

Haltestellen, wiederholte sich das in kurzer Folge. Daher war auch die

Zeit um den Druck wieder zu ergänzen nur sehr kurz. Wurde dann noch Dampf

für die

Zugsheizung benötigt, konnte es passieren, dass der

Lokomotive der

Schnauf ausging. Es musste ein längerer Halt eingelegt werden um wieder

den Druck zu ergänzen. Auf den

Fahrplan und deren Einhalt-ung wirkte sich

das negativ aus. Bereits bei den beiden

Prototypen zeigte sich

schnell, dass in gewissen betrieblichen Situationen die Produktion des

Dampfes unzureichend war. Da aber die Versuche nur sehr kurz waren,

konnten sich diese Erfahrungen nicht auf die ersten Maschinen auswirken.

Erst als diese im Betrieb zeigten, dass es nicht immer möglich war, den

Druck ausreichend zu ergänzen, musste der

Kessel angepasst werden. Da war

jener der Baureihe

Eb 3/5 gerade richtig.

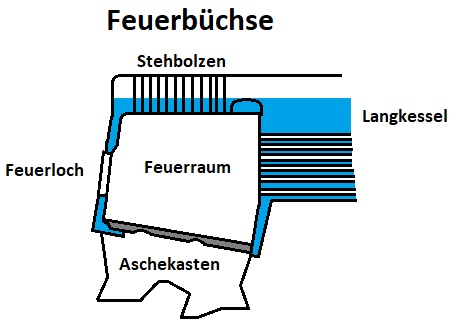

Man kann davon

ausgehen, dass aber bei einem neuen

Kessel das verbesserte Modell

verwendet worden wäre. Da es jedoch nicht dazu kam, blieben die

Differenzen vorhanden. Doch es gab noch ein grösseres Problem mit dem

Kessel. Der Verbrauch beim Dampf war bei der Baureihe B 3/4 wirk-lich gigantisch. Die beiden grossen Dampfmaschinen benötig-ten eine grosse Menge davon. In Anbetracht, dass mit diesem Modell durchaus die Zugkräfte der grossen Schnellzugslokomotiven erreicht werden konnten, war das nicht verwunderlich. Wurde dann noch Dampf für andere Verbraucher

benötigt, sank der Druck im

Kessel schnell ab. Der

Heizer musste diesen

wieder ergänzen. So musste die Verbrennung optimal ausgeführt werden.

Je-doch konnte auch diese nicht immer optimal erfolgen. Zwar wurden

entstandene Löcher in der Glut sofort mit neuer

Kohle zugedeckt, aber

diese musste zuerst noch entfacht werden und das dauerte einen Moment. In

diesem Fall stand daher auch nicht die optimale Wärme bereit, was

natürlich die Produktion beim Dampf weiter schmälerte. Der

Heizer musste

daher das Feuer dem

Fahrplan anpassen.

Jedoch hatte der Verbrauch beim Dampf zur Folge, dass

der Pegel beim Wasser schnell sinken konnte. Aus diesem Grund musste im

Kessel das Wasser ergänzt werden. Dazu waren die Abdampfinjektoren

vorhanden und diese funktionierten nur, wenn die

Dampfmaschinen liefen.

Das hatte zur Folge, dass ausgerechnet während der Beschleunigung kaltes

Wasser in den Kessel geleitet wurde. Auf den Druck wirkte sich das

verheerend aus.

Kurz bevor die Beschleunigung beendet wurde, erfolgte die Nachspeisung mit den Injektoren. Der nun folgende Leerlauf der Lokomotive konnte dazu genutzt werden, um den Druck wieder zu ergänzen. Eine optimale Lösung, die jedoch gute Kenntnisse der Strecke verlangten.

Auf Abschnitten mit anhaltender Steigung, musste daher eine Einbusse bei

der

Leistung in Kauf genommen werden. Sie sehen es war keine leichte

Aufgabe immer den optimalen Druck zu finden. Der

Heizer musste daher genau wissen, wann der

Lokführer den

Regulator schloss und kurz davor den

Injektor starten. Bei

Regionalzügen war das sehr oft der Fall. Mit anderen Worten es gelang

nicht immer. Das führte dazu, dass bei einer ungeschickten Mannschaft in

einem

Bahnhof während dem Stillstand Wasser gekocht werden musste. Viel

schlimmer war jedoch der Wasserstand, der in diesem Fall auf einen

gefährlichen Wert sank. Gerade dieser war ausgesprochen gefährlich, da es in

dem Moment zu einer Explosion des

Kessels kommen konnte. Wollte man das

Problem beheben, musste jedoch die

Nachspeisung verändert werden. Aus

diesem Grund baute man die

Lokomotiven um. Neu konnte das Wasser aus dem

Tender mit der Hilfe einer Speisewasserpumpe in den Kessel befördert

werden. Zur Sicherheit blieben aber die

Injektoren weiterhin im Einsatz.

Der Betrieb des

Kessels wurde daher verbessert, da nun die Zeit

mit der Verzögerung genutzt werden konnte, um den Druck wieder zu

ergänzen. Trotzdem sollte es gerade hier immer wieder eine enge Geschichte

werden. So funktionierte die Lokomotive recht gut. Trotzdem war der Verbrauch beim Dampf immer sehr hoch, was sich natürlich bei den Betriebskosten niederschlug. Gerade in diesem Punkt zeigte sich, dass die Modelle mit Ver-bund bei den Dampfmaschinen etwas besser bei der Ausnutzung des Dampfes waren. Trotzdem sollten sich auch in anderen Ländern die

Zwillinge durchsetzen. Die einfache Konstruktion war dafür verantwort-lich. Wir können daher feststellen, dass die Maschinen

nicht beson-ders gut gelungen waren. Die Verbesserungen beim

Kessel

linderten die grössten Probleme. Trotzdem kam es zu keinen grösseren

Umbauten und auch die Beendigung der Auslieferung hatte nicht mit den

erwähnten Problemen zu tun. Vielmehr hatten im Jahr 1918 die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschlossen, die

Hauptstrecken mit einer

Fahrleitung zu versehen. Mit den neuen elektrischen

Lokomotiven sollte auch

nicht mehr so viel in die alten Dampflokomotiven investiert werden. Es war

abzusehen, dass diese verschwinden würden und daher lohnte sich ein Umbau

schlicht nicht mehr. Das bemerkte nicht nur diese Baureihe, sondern auch

die anderen Dampflokomotiven. Doch gerade die neuen Maschinen sorgten für

eine Veränderung, die alle

Dampfmaschinen betreffen sollte.

Das schwere Zugsunglück von Bellinzona im Jahre 1923

zeigte, dass

Gas und Feuer keine gute Kombination sind. Aus diesem Grund

wurde nur ein Jahr später in der Schweiz die

Beleuchtung mit Gas verboten.

Davon betroffen waren sowohl die Wagen, als auch die

Lokomotiven. Bei den

letzteren waren es die mit Kalziumkarbid betriebenen Laternen. Das dort

erzeugte Acetylengas durfte somit nicht mehr verwendet werden. Aus diesem Grund wurden neue Laternen eingeführt.

Diese wurden mit

Leuchtpetrol betrieben. Der Vorteil des verwendeten

Petrols war, dass dieses erst unmittelbar bei der Verbrennung gasförmig

wurde. Damit konnte die Verbrennung kontrolliert durchgeführt werden. Es

sollte durch die Lampen nicht mehr zu Explosionen kommen. Ironie dabei

war, dass der

Kessel die unmittelbare Gefahr war und letztlich auch dieser

in Bellinzona zum Brand führte. Nachteil bei der Lösung mit

Leuchtpetrol war, dass

diese Flamme nicht mehr so hell leuchtete. Jedoch war das kein grosses

Problem, denn die

Dienstbeleuchtung war eigentlich nicht dazu vorgesehen,

dass in der Nacht vor der

Lokomotive etwas erkannt werden konnte. Vielmehr

sollte damit das Personal der Strecke über die betriebsbereite Lokomotive

informiert werden. Das funktionierte auch mit dem gelblichen Licht der

neuen Laternen. Weitere grössere Anpassungen gab es jedoch nicht

mehr. Die Baureihe B 3/4 hatte ihre Probleme, jedoch waren diese nicht so

gross, dass sich ein Umbau gelohnt hätte. Die etwas schwächeren Modelle

wurden einfach entsprechend eingesetzt. Das war jedoch ein Problem des

Betriebes und kein Umbau. Selbst der Anstrich wurde während dem ganzen

Einsatz nicht verändert. Dampflokomotiven waren daher wirklich selten

umgebaut worden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei hohen Geschwindigkeiten war die Laufruhe der

Bei hohen Geschwindigkeiten war die Laufruhe der

Die Maschine war nicht optimal ausgewogen worden.

Dabei waren es nicht die

Die Maschine war nicht optimal ausgewogen worden.

Dabei waren es nicht die

Auf einen Umbau der älteren nicht so gut abgestimmten

Modelle verzichtete man jedoch. So schlecht waren die

Auf einen Umbau der älteren nicht so gut abgestimmten

Modelle verzichtete man jedoch. So schlecht waren die

Um den

Um den

Der Vorteil der Speisewasserpumpe bestand darin, dass

diese auch aktiviert werden konnte, wenn die

Der Vorteil der Speisewasserpumpe bestand darin, dass

diese auch aktiviert werden konnte, wenn die