|

Farbgebung und Anschriften |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Ein oft diskutiertes Thema in den

Fachkreisen ist die Farbgebung der

Lokomotiven.

allgemein bekannt ist, dass neu eröffnete Bahnen sich damit auch keine

grossen Gedanken machten. Das führte dazu, dass die Anstriche von den

Herstellern definiert wurden. Dabei ist spannend, dass diese durchaus auf

die gleichen Lösungen kamen. Hier haben wir nun aber eine Lokomotive, die

an eine bestehende Bahn geliefert wurde.

Die hier verwendeten Lacke waren speziell

für die Zweck entwickelt worden. Sie sorgten für eine gute Haft-ung auf

dem Metall und das war für den Schutz sehr wichtig, denn die Feuchtigkeit

musste zuerst unter diese Farbschicht gelangen. Aufgetragen wurde dieser Schutz vor Rost

auf allen behandelten Bereichen. Dabei gab es jedoch auch Orte, wo die

Mittel nicht optimal wirkten. Das waren die

Bandagen,

die auch thermisch stark belastet wurden. Das hätte damals schlicht dazu

geführt, dass die Lacke verbrannt worden wären. Um das zu verhindern,

wurden diese nicht mit einem Farbauftrag versehen. In der Schweiz war das

durchaus üblich. Ebenso auf einen Farbauftrag verzichten

musste man bei den geschmiedeten Bereichen des

Stangenantriebs.

Diese Bereiche wurden durch die Bearbeitung so stark verfügt, dass die

damals verwendeten Lacke schlicht nicht haften blieben. So wurde auf den

Farbauftrag verzichtet. Zum Schutz der nun blanken Metalle wurde ein

Gemisch aus

Petrol

und

Öl

aufgetragen. Das wirkte gut, musste aber immer wieder erneuert werden. Alle anderen Bereiche der

Lokomotive

wurden mit einem Farbauftrag versehen und das betraf auch den

Kessel.

Es gab damals bereits erste Lokomotiven, die in diesem Bereich das neue

Russenblech

verwendeten. Bei der schweren

Güterzugslokomotive

wurde dieses teure Metall jedoch nicht verwendet und so musste der

Farbauftrag auch am Kessel ausgeführt werden. Dazu war die zweite

Farbschicht mit den beigemengten Pigmenten verantwortlich.

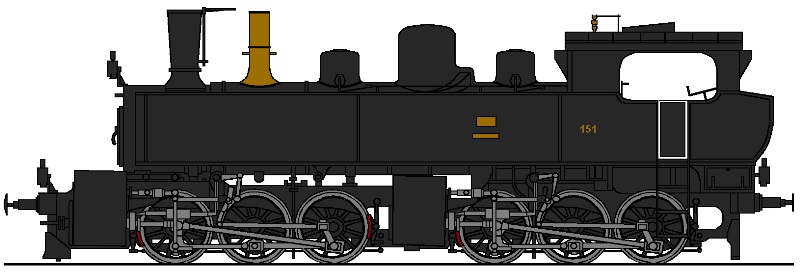

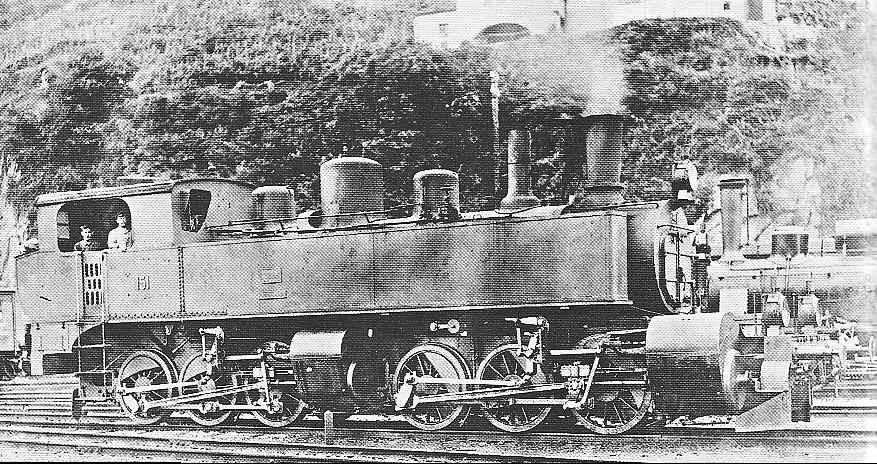

Da Lokomotiven im Güterverkehr nie zu den Glanz-stücken einer Bahngesellschaft gehörten, gab es auch hier einen eher schlicht wirkenden Anstrich. So wurden die behandelten Bereiche ohne

Aus-nahme mit einem schwarzen Farbauftrag versehen. Abweichungen davon gab

es nur bei Metallen, die keine Farbe benötigten. Bei der

Gotthardbahn hatte sich im Betrieb der

älteren

Baureihen

gezeigt, dass diese Farbe sehr gut mit den Verschmutzungen harmonierte. Da

es damals schlicht noch nicht bekannt war, dass man Fahrzeuge auch waschen

konnte, war die Wahl effektiv gar nicht so falsch. Wir haben erstmals die

Farbwahl erhalten, die später üblich wurde, weil sich damit im Betrieb

wirklich die grössten Vorteile ergeben hatten. Auch wenn sich dieser Anstrich später

durchsetzen konnte, die

Gotthardbahn sah es etwas anders. So

sollte dieser eher bescheidene Anstrich bei der hier vorgestellten

Lokomotive

etwas aufgelockert werden. Dazu wurden aber nicht die üblichen Lösungen

mit anderen Farben gewählt. Die Reihe

A2 hatte bereits gezeigt, dass die Leute bei der Gotthardbahn nicht so

stur an einem Anstrich hingen, wie das bei anderen Bahnen der Fall war. Hier wurde der komplett schwarze Anstrich

daher aufgelockert. Bei der

Lokomotive

für den

Güterverkehr

wurden dazu feine rote Zierlinien verwendet. Diese waren damals auch bei

den

Personenwagen

in Mode und daher waren sie nicht so sehr überraschend, wie man meinen

könnte. Der Lokomotive half das den biederen Anstrich etwas zu verbessern.

Es war ein gefällig wirkender Anstrich für die

Baureihe

D6 entstanden.

Die Modelle der Gotthardbahn verkehrten auf deren Strecken und daher sah man es nicht als notwendig, dass an der Loko-motive ein Hinweis auf den Besitzer vor-handen war. Eine Praxis, die damals durchaus auch bei

anderen Bahnen angewendet wurde. Wenn wir die nun bekannten Hinweise zusammenfassen, dann war schnell klar, dass die Güterzugslokomotive nicht zu den Schmuckstücken der Bahngesellschaft gehörten. Es waren Arbeitstiere, denen nicht zu viel

Beachtung geschenkt wurde und unter diesem Gesichtspunkt waren die roten

Zierlinien bereits viel, denn in der Schweiz waren

Lokomotiven

immer schlicht gehalten und in diesem Punkt unterschied sich die

Gotthardbahn nicht. Deutlich wichtiger war jedoch die

Betriebsnummer. Diese diente der klaren Zuordnung jeder

Lokomotive.

Da hier noch davon ausgegangen wurde, dass es zu einer Serie kommen würde,

wurde die Nummer so gewählt, dass die nachfolgenden Modelle sich nahtlos

anreihen konnten. Es kam daher bei dieser

Baureihe

zu einer neuen Nummerngruppe. Dabei hatten die Modelle für die

Güterzüge

bereits dreistellige Nummern erhalten. Bei der Bestellung der hier vorgestellten

Lokomotive

war klar, dass diese bei einem Erfolg die

Baureihe

D4t ablösen sollte. So sollten dort

keine neuen Modelle mehr beschafft werden. Da man bei der erwähnten Reihe

damals bereits bei der Nummer 131 angelangt war und weil man dem

Prototypen

noch nicht vertraute, wurde hier die Nummer 151 vorgesehen. So war eine

ausreichende Lücke zur Reihe D4t

vorhanden.

Angebracht wurden sie mit Schrauben an der

Seitenwand des

Führerhauses

vor der

Einstiegstüre.

Eine Lösung, die von den anderen

Baureihen

her bereits bekannt war und hier daher auch nicht verändert wurde. Für die rückseitige Nummer, die am Kohlenfach ange-bracht wurde, verwendete man die gleiche Lösung, wie sie schon bei der Seite benutzt wurde. Es war daher klar, dass nach Möglichkeit auf gegossene Schilder verzichtet werden sollte. Wobei das nicht so klar war. Hier war es

jedoch leicht möglich die einzelnen Ziffer mit Schrauben zu befestigen.

Schliesslich war das

Kohlenfach

noch leer, als die Nummern montiert wurden. Für die vorne an der

Rauchkammer

angebrachte Nummer kam jedoch nicht mehr diese Lösung zur Anwendung. Da

man sich dort über die Position noch nicht sicher war, wurde ein

entsprechendes Schild aus Messing gegossen. Bei diesem wurden die

vertieften Stellen mit schwarzer Farbe behandelt, so dass die Nummer gut

zu erkennen war. Solche Schilder waren über viele Jahre bei den Bahnen in

der Schweiz üblich. Nicht fehlen durfte das Herstellerschild.

Dieses wurde seitlich an den

Wasserkästen

montiert und war auf die gleiche Weise, wie die vordere Nummer ausgeführt

worden. Damit haben wir jedoch die Anschriften bereits abgeschlossen. Die

heute üblichen technischen Anschriften fehlten bei der

Lokomotive

schlicht. Das war jedoch damals üblich, da diese Angaben in einem

Verzeichnis geführt wurden und daher nicht an der Lokomotive vorhanden

waren.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Am

grundsätzlich Aufbau des Anstrich konnte auch die

Am

grundsätzlich Aufbau des Anstrich konnte auch die

Es

wurde eine Farbwahl getroffen, die von der

Es

wurde eine Farbwahl getroffen, die von der

Wie

schon bei den ersten

Wie

schon bei den ersten

Diese

Betriebsnummer wurde an der

Diese

Betriebsnummer wurde an der