|

Laufwerk mit Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um das

Laufwerk

der

Lokomotive

näher kennen zu lernen, sehen wir uns zuerst die

Achsfolge

an. Diese wurde mit Bo’Bo’ angegeben. Daraus ableiten können wir daher,

dass zwei identische

Fahrwerke

vorhanden waren und dass es sich dabei um einfache

Drehgestelle

mit einem

Antrieb

auf jede

Achse

einzeln handelte. Das erlaubt es uns die nähere Betrachtung auf eines der

beiden Drehgestelle zu beschränken und so die Sache etwas zu vereinfachen.

Jedoch erfolgten dabei punktuell einige

Anpassungen, die auf den Erfahrungen mit den Mustern aufbauten. Sie sehen,

dass man so eigentlich zu einem bewährten

Laufwerk

griff, dass sich schon seit einigen Jahren im Betrieb behaupten konnte.

Für jedes

Drehgestell

wurde ein stabiler und verwindungssteifer Rahmen erstellt. Dieser bestand

aus dem beim Bau von Drehge-stellen üblichen Stahl. Dabei wurden die

einzelnen Bleche mit Hilfe der elektrischen

Schweisstechnik

zum fertigen Bauteil verbunden. So entstand ein Hohlrahmen der im Bereich

der Mitteltraverse gekröpft wurde und der ein geschlossenes H bildete.

Grosse Neuerung konnten hier nicht umgesetzt werden.

In jedem

Drehgestellrahmen

wurden zwei

Achsen

eingebaut. Diese bestanden aus geschmiedetem Stahl und sie besassen die

Aufnahmen für die beiden

Räder

und die

Lager.

Der Abstand dieser beiden Achsen zueinander betrug 2 700 mm. Wobei das

hier jedoch nur im geraden

Gleis

galt, denn das

Laufwerk

der Baureihe Re 450 verfügte über flexibel gelagerte Achsen. Wie das genau

funktionierte, sehen wir uns anschliessend an.

Gerade bei einer

Lokomotive,

wo auf jedes Gramm geachtet werden musste, mag das überraschen, aber die

Triebwagen

hatten gezeigt, dass diese

Räder

hohe Laufleistungen erreichten. Um das Gewicht der beiden Räder trotzdem weiter zu vermindert, wurde derer Grösse verringert. So hatten diese im neu eingebauten Zustand nur noch einen Durchmesser von 1100 mm erhalten.

Im Betrieb konnten sie bis auf einen Wert

von 1040 mm abgenutzt werden. Dann musste aber das komplette

Rad

durch ein neues Modell ersetzt werden, denn eine Behandlung mit einem

Radreifen

war nicht mehr vorge-sehen. Damit die rotierende Welle in einem festen Bauteil eingebaut werden konnte, wurden Lager benötigt. Die-se waren hier aussen angebracht worden und es wur-den die üblichen doppelreihigen Rollenlager verbaut.

Der Vorteil dieser

Lager

bestand darin, dass sie mit

Fett

geschmiert werden konnten und dass diese

Schmierung

dauerhaft erfolgte. Diese Lager mussten daher nur beim Austausch der

Räder

gewartet werden. Ein Problem bei Achslagern war, dass diese eine grosse Drehzahl hatten. Diese wurde hier durch die verklein-erten Räder noch erhöht.

Jedoch hatten im Ausland diese

Rollenlager

gezeigt, dass sie für weitaus grössere Geschwindigkeiten, als die hier

zugelassenen 130 km/h geeignet waren. Daher konnte diese Lösung beruhigt

angewendet wer-den und die vielen verkehrten Fahrzeuge auf

Schiene

und Strasse, zeigten den Erfolg.

Jedes

Achslager

wurde gegenüber dem

Drehgestellrahmen

abgefedert. Dabei wurde hier das Gewicht vermindert, da man nur noch eine

Feder pro

Lager

verwendete. Diese wurde über dem Achslager eingebaut und sie bestand aus

Stahl. Genau wurden bei den Achslagern

Flexicoilfedern

verbaut. Diese konnten gegenüber den bisher angewendeten

Schraubenfedern

auch auf Torsion belastet werden. Etwas, was hier sehr wichtig war.

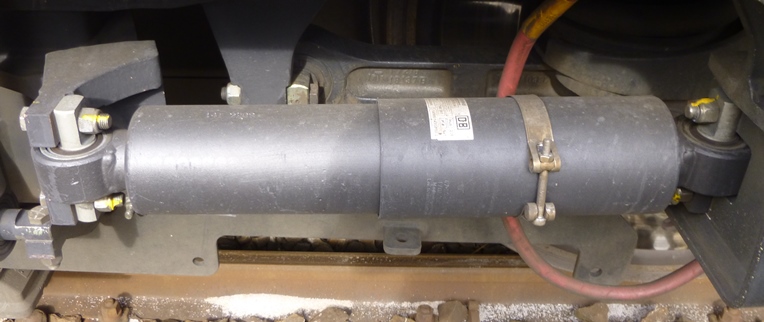

Bei den hier verbauten

Flexicoilfedern

wurden dazu je-doch statt mechanische, hydraulische Lösungen verbaut. Der

Vorteil dabei war, dass diese leichter eingestellt werden konnten.

Eine starre Führung der

Achslager

war hier jedoch nicht mehr vorhanden. Auch die mit der

Lokomotive

Re 4/4 II eingeführten

gefederten Achslager gab es nicht mehr. Bei der Baureihe Re 450 wurden

Radsätze

verbaut, die sich im Betrieb radial einstellen konnten. Dabei erfolgte

diese Einstellung jedoch auf passive Weise, so dass wir nicht von

gesteuerten Radsätzen sprechen dürfen, diese kamen erst mit der Reihe

Re 460.

Durch die fehlende Führung der

Achslager

konnten sich die

Radsätze

in einer

Kurve

durch die auf das

Rad

wirkenden Kräfte im

Gleis

an die Kurve anpassen. Dabei wurden die

Flexicoilfedern

verdreht und auf Torsion belastet. Da sie jedoch wieder in die

ursprüngliche Lage zurückkehren wollten, gab es eine Kraft, die den

Radsatz sobald es möglich war, wieder in die korrekte mittige Lage

verbrachte. Die Einstellung erfolgte dabei an die Kurve angepasst.

Das so sehr flexible System hatte jedoch

zwei Probleme. Die

Zugkräfte

konnten nicht über das

Lager

übertragen werden und die Kräfte im

Gleis

konnten dazu führen, dass der

Radsatz

am

Drehgestellrahmen

anschlagen und beschädigt werden konnte. Der letzte Punkt wurde mit am

Achslager

montierten Stösseln jedoch verhindert. So war die maximal möglich

Auslenkung des Radsatzes durch deren Wegstrecke beschränkt worden.

So wurden die

Spurkränze

stärker belastet. Um das zu ver-mindern, wurde auch bei der Baureihe Re

450 eine intensiv wirk-ende

Spurkranzschmierung

verbaut. So konnte der Verschleiss deutlich gemindert werden. Durch die Tatsache, dass sich die Radsätze in den Kurven einstel-len konnten und dank der Spurkranzschmierung war es kein Pro-blem mit der Lokomotive die Zulassung zur Zugreihe R zu erlangen.

Das war klar eine Forderung im

Pflichtenheft

und seit der Bau-reihe

Re 4/4 II hatten die

Konstrukteure diese im Griff, auch wenn dazu bei der Reihe

Re 6/6 mit einem zusätzlichen Trick

gearbeitet wurde. Die angesprochene

Querkupplung

gab es hier nicht. Vorher haben wir erfahren, dass diese flexiblen Führungen der Achsen keine Zugkräfte aufnehmen konnten. Da wir nun aber eine Lokomotive haben, mussten diese übertragen werden.

Daher kommen wir zu den

Antrieben

und bei diesen gab es gegenüber der KTU Re 4/4 leichte Abweichungen. Doch

auch hier musste dazu zuerst der

Fahrmotor

im

Drehgestell

eingebaut werden und dabei griff man auf eine ältere Lösung zurück.

Der

Fahrmotor stützte sich einseitig auf die

Achse

ab. Die zweite Abstützung war jedoch mit einem Tatzenlager und einer

elastischen Drehmomentstütze versehen worden. Diese Stütze erlaubte es dem

Fahrmotor sich zusammen mit dem

Radsatz in der

Kurve einzustellen. Genau

hier lag jedoch der Grund für diese Lösung, denn der Winkel des Motors

gegenüber der Achse durfte sich wegen dem verbauten

Getriebe nicht

verändern.

Jedoch konnte dessen Gewicht

weiter verringert werden, so dass sich diese Probleme nicht so sehr

auswirkten. Doch nun gab es auch ein Problem, denn auch diese Lösung

konnte keine

Zugkräfte übertragen. Das im Fahrmotor erzeugte Drehmoment wurde von diesem auf ein Getriebe übertragen. Dabei kam ein schräg verzahnten Getriebe mit einer Übersetzung von 1:6.056 zum Einbau.

Durch diese

Übersetzung wurde das

Drehmoment so verändert, dass sich die Drehzahl

minderte und dafür die Kraft vergrössert wurde. Eine Lösung, die jedoch

bei allen

Lokomotiven angewendet wurde, denn die Motoren hatten zu hohe

Drehzahlen.

Um das empfindliche

Getriebe vor Verschmutzung zu

schützen, war es in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut worden. Dieses

war mit einer

Ölwanne versehen worden. Dort wurde normales Schmieröl

gelagert. Durch das sich nun drehende

Zahnrad wurde von den Flanken das

Schmiermittel aufgenommen und auf das Ritzel übertragen. Durch die nun

wirkenden Fliehkräfte wurde ein Teil des

Öl an die Wände geschleudert.

Gerade der Schutz des

Getriebes war immer ein

wichtiger Punkt. So wurden bei den Modellen mit

Seriemotorn gefederte

Ritzel zur Minderung der

Drehmomentpulsation eingebaut. Diese gab es hier

nicht mehr, jedoch hatten die KTU Re 4/4 gezeigt, dass dem Getriebe eine

neue Gefahr droht und diese kam von den

Achsen. Kam die

Lokomotive ins

Schleudern, übertrugen sich die Schläge direkt auf das Getriebe, was

diesem nicht gut bekam.

Dank den Elementen konnte

der Einbauraum ge-mildert werden, da sie nicht so viel Platz benötig-ten.

Das

Getriebe war jedoch so gut es ging vor dieser Belastung geschützt. Das so auf die Achse übertragene Drehmoment wurde in den beiden Rädern mit Hilfe der Haft-reibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zug-kraft umgewandelt.

Um diese hohen Kräfte auch bei schlechtem

Zustand der

Schienen übertragen zu können, war eine

Sand-streueinrichtung

vorhanden. Massnahmen, die je-doch bei

Lokomotiven der Schweizerischen

Bun-desbahnen SBB schon seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt wurden. Nun muss aber die Zugkraft auf den Drehgestell-rahmen und anschliessend auf den Kasten über-tragen werden.

Wir haben vorher

erfahren, dass diese nicht über die

Achslager und auch nicht mit der

Befestigung des Motors erfolgen konnte. daher wurde der Weg über den Motor

gewählt. Neben der Abstützung im Rahmen waren zwei Schiebelager eingebaut

worden. Diese konnten sowohl auf

Zugkraft als auch auf Druck belastet

werden.

Die Schiebelager waren trapezförmig eingebaut worden

und konnten sich verstellen. Durch die hier nun anstehenden Kräfte und

wegen dem Einbau erfolgte eine zusätzliche Kraft, die den

Radsatz gerade

ausrichtete. Zudem bewirkten diese Stützen auch, dass der Radsatz seine

Position im

Drehgestell zentrierte. Wir haben somit auch die

Achslager von

der Kraftübertragung entkoppelt, was deren Lebensdauer erhöhte.

Bevor wir dem Kraftfluss weiter folgen können,

müssen wir die

Drehgestelle unter dem Kasten einbauen. Damit sie die

Position behalten konnten, war in der Mitte ein

Drehzapfen verwendet

worden und zudem wurde das Drehgestell gegenüber dem Kasten gefedert.

Diese sekundäre

Federung bestand aus insgesamt sechs

Federn. Auch hier

mussten wegen der Auslenkung

Flexicoilfedern verwendet werden. Die

Rückstellung entsprach den

Achslagern.

Da wir nun die

Laufwerke unter dem Kasten eingebaut

haben, können wir einige Masse überprüfen. Der Abstand der beiden

Drehzapfen betrug 10 350 mm und die

Lokomotive hatte eine Höhe von 4 500

erhalten. Damit passte sie in das normale

Lichtraumprofil der Schweiz. Die

maximal mögliche Auslenkung der

Drehgestelle erlaubte es mit der

Lokomotive Kurven mit einem Radius von lediglich 80 Metern zu befahren.

Das so fertig aufgebaute

Drehgestell hatte ein

Gewicht von zwölf Tonnen erhalten. Gerade dieser Wert zeigt deutlich auf,

wie leicht der Kasten wirklich gebaut wurde. Jedoch müssen wir auch

berücksichtigen, dass die

Fahrmotoren auch hier ein recht hohes Gewicht

hatten und wir noch nicht alle Bauteile kennen gelernt haben, die im

Drehgestell eingebaut wurden. Dazu gehört auch noch die fehlende

Übertragung der

Zugkraft.

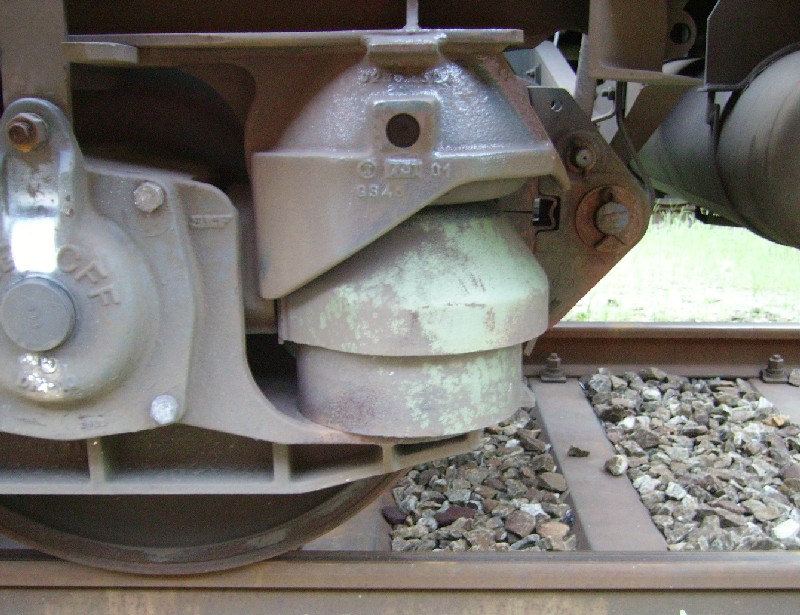

So fehlt uns der weitere Weg der

Zugkraft. Dieser

erfolgte nicht, wie man erwarten könnte, über den

Drehzapfen des

Drehgestells. Vielmehr war eine

Tiefzugvorrichtung eingebaut worden. Diese

griff die Zugkraft im Bereich des Drehgestells auf 200 mm über der

Oberkante der

Schiene ab und übertrug die Kraft nun mit einfachen

Zugstangen auf Mitnehmer, die am Kasten eingebaut wurden. Die gefürchtete

Entlastung der vorlaufenden

Achse wurde so verhindert.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Nicht

aus der

Nicht

aus der

Wie

die

Wie

die

Diese

Diese

Auch wenn wir hier viele Merkmale des als veraltet

verschrienen

Auch wenn wir hier viele Merkmale des als veraltet

verschrienen  Aus diesem Grund wurde der

Aus diesem Grund wurde der