|

Laufwerk und Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Der

Kasten stützte sich auf zwei

Drehgestelle

ab. Diese beiden Drehgestelle

waren identisch aufgebaut worden und wurden unter dem Kasten montiert.

Daher wurde auch diese

Lokomotive

nach dem beliebten Baumuster mit zwei

zweiachsigen Drehgestellen gebaut. Die Forderung, dass die Lokomotive auch

erhöhte Geschwindigkeiten in den

Kurven einhalten sollte, führte zu sehr

gut durchdachten Drehgestellen.

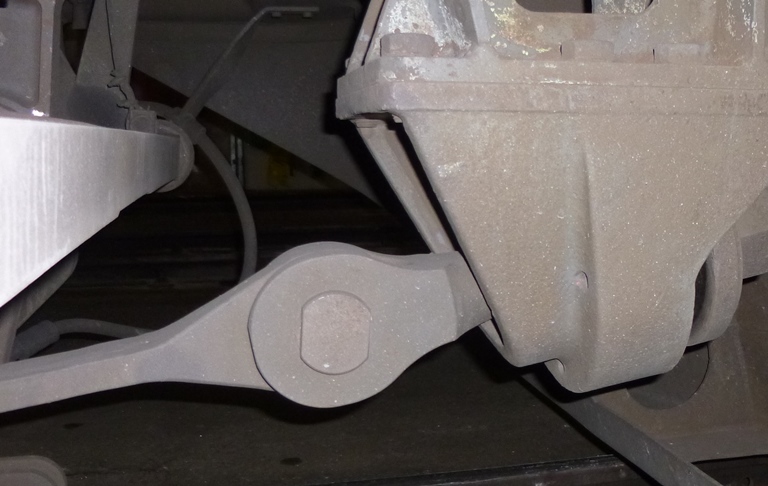

So

wurden in den Längswangen auf unnötige Knicke verzichtet. Am Aufbau als

geschlossenes H änderte man jedoch nichts. So gesehen hatte die

Loko-motive

ein normales

Drehgestell

erhalten. Der Baustoff für die Drehgestelle war Stahl. Dieser Werkstoff konnte gut geschweisst werden und ver-fügte über eine grosse Festigkeit. Gerade im Be-reich der Laufwerke waren kräftige stabile Rahmen zwingend erforderlich.

Hier war das besonders wichtig, denn die

Lokomo-tive sollte schneller um

Kurven fahren und hohe Geschwindigkeiten bis 230 km/h ausfahren können.

Das in sich stellte eigentlich schon einen Widerspruch dar.

Wenn

wir noch einen schonenden Kurvenlauf erwarten, haben wir alle

Eigenschaften eines

Drehgestells

aufgezählt. Man kann daher behaupten,

dass die Lokomotive 2000 ihre grosse Sensation unter der

Lokomotive und

somit in den Drehgestellen hatte. Mit dem

Drehgestellrahmen

alleine war

das jedoch nicht gemacht. Besonders die Achsen hatten einen sehr grossen

Einfluss auf die Kräfte in den

Geleisen.

Die von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB geforderten Eigenschaften,

wie gleisschonender Kurvenlauf, hohe

Zugkräfte

und eine hohe

Geschwindigkeit mussten mit einer möglichst optimalen Ausführung bei den

Radsätzen und deren

Lagerung umgesetzt werden. Das sollte letztlich dazu

führen, dass die Lok 2000 über sehr gleisschonende

Drehgestelle

verfügte.

Ein Punkt, der kaum mehr erreicht werden sollte.

Damit diese bei der Lokomotive möglichst gering ge-halten werden konnte, wurden die Achsen mit Mono-blocrädern versehen. Diese waren leichter als ver-gleichbare bandagierte Räder.

Sie waren erst noch billiger bei der Anschaffung.

Nur das alleine war nicht ausreichend, so dass man noch einen Schritt

weiter ging. Man reduzierte den Durchmesser der Räder ebenfalls. Hatten sich in den letzten Jahren bei Lokomotiven Durchmesser von 1 250 mm international durchgesetzt, wurden bei der Lokomotive 2000 die Durchmesser auf lediglich 1 100 mm verringert.

Damit hatte die

Lokomotive kleine

Räder, aber auch

sehr leichte

Radsätze erhalten, was für die hohen Ge-schwindigkeiten von

bis zu 230 km/h ideal war. Gelagert wurden diese Achsen in aussen liegenden Rollenlagern. Diese Lager hatten sich seit Jahren be-währt und sie zeigten, dass sie auch bei hohen Ge-schwindigkeiten gut funktionierten und es kaum zu Schäden an diesen Lagern kam.

Daher wurde bei den

Achslagern kein Experiment mit exotischen

Lagereinheiten eingegangen. Die

Lagerung war daher, wie bei allen anderen

Fahrzeugen ausge-führt worden. Bei der Abfederung des Radsatzes gab es jedoch eine Änderung. Man versuchte auch im Drehgestell wo es ging Gewicht zu sparen.

Sparen konnte man, indem

man gewisse Teile wegliess. Dazu gehörte eine

Feder bei den

Achslagern.

Die

Achse wurde daher nur noch mit einer über dem Achslager eingebauten

Schraubenfeder abgefedert. Das reduzierte zwar den verfügbaren Platz, half

jedoch Gewicht zu sparen.

Ein

seitlicher

Dämpfer

bei jeder Achsfeder verhinderte, dass sich die

Achse

wegen der kurzen Schwingungsdauer der verwendeten

Schraubenfedern

aufschaukeln konnte. Die bisher

bei

Lokomotiven immer wieder verwendeten mechanischen Dämpfer

reichten für die hohen Geschwindigkeiten der Lok 2000 nicht aus, so dass

man die

Federn mit einem parallel dazu eingebauten hydraulischen Dämpfer

versehen hatte.

Mit

dem

Radsatz hatte man die ungefederte Masse reduziert. Um einen

gleisschonenden Lauf zu erhalten, wurde die

Lokomotive mit passiv

gesteuerten Radsätzen ausgeführt. Diese bewirkte, dass sich die Radsätze

in der

Kurve innen näherten und aussen entfernten. Damit stand das

Rad im

Idealfall in einem rechten Winkel zum

Gleis. Die

Spurkränze berührten

daher die Flanke der

Schiene kaum mehr.

Die

radiale Einstellung der

Radsätze funktionierte einfach, da die Abweichung

des Winkels vom Kasten zum

Drehgestell dazu genutzt wurde, die inneren

Räder näher zueinander zu schieben. Im Gegenzug wurden die beiden äusseren

Räder nach aussen verschoben. Diese Einrichtung funktionierte dank der

Steuerung durch den Kasten unabhängig der

Zugkraft

und Geschwindigkeit.

Der angegebene Radstand von 2 800 mm galt daher nur im geraden

Gleis.

Letztlich wurden auch die

Drehgestelle selber miteinander verbunden. Mit

Hilfe der schon seit Jahren verwendeten

Querkupplung wurden die Kräfte

beim Kurvenlauf zusätzlich reduziert. Erreichte die

Lokomotive

Re 4/4 II

seinerzeit damit die

Zulassung zur

Zugreihe R, half die Querkupplung der

Lok 2000 zu einem sehr gleisschonenden

Laufwerk. Die Lokomotive verfügte

daher über hervorragende Laufeigenschaften bei allen Bereichen des

Einsatzrayons.

Jedoch sollte dazu bei der

Lokomotive keine

Neige-technik eingebaut werden.

So musste verhindert werden, dass der Kasten bei diesen Geschwindig-keiten

zu sehr ins Wanken geraten könnte. Der Kasten stützte sich deshalb über hoch ange-ordnete Schraubenfedern auf dem Drehgestell ab. Es wurden dabei pro Drehgestell vier Flexicoilfedern eingebaut, die in zwei seitlichen Paketen verbaut wurden.

Dabei waren die

Pakete, die aus je zwei

Federn bestanden, nicht in Längs- sondern in

Querrichtung angeordnet worden. Zusätzliche hydraulische

Dämpfer

verhinderten zudem, dass sich der Kasten aufschaukeln konnte. Diese hohe Anordnung der Federung verhinderte wirksam zu grosse Wankneigungen des Kastens. So dass die Lokomotive 2000 technisch in der Lage war, die Kurvengeschwindigkeiten der Neigezüge zu fahren.

Eine aktive

Neigeeinrichtung, wie sie bei

Neigezügen verwendet wurde, baute man jedoch

nicht ein. Der Lokführer wurde daher ohne entsprechende Mass-nahmen den

höheren Fliehkräften ausgesetzt.

Mit

diesem

Laufwerk war die

Lokomotive sehr gleis-schonend und konnte die

erhöhten Geschwindig-keiten in den

Kurven auch mit den hohen Achslasten

problemlos ausfahren. Der Grund, warum die Lokomotive 2000 nie nach der

Zugreihe N verkehren konnte, lag nicht bei der Maschine, sondern bei der

Tatsache, dass die entsprechenden Wagen im Bestand der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB schlicht fehlten.

Wenn

wir zum

Antrieb kommen, dann erwartet uns gleich die erste Überraschung.

Der

Fahrmotor, der voll abgefedert war, konnte sich zusammen mit dem

zugehörigen

Radsatz ebenfalls durch den Kasten gesteuert anpassen. Damit

gab es im Antrieb keine Änderungen des Winkels. Durch die Verringerung der

Baugrösse fand der Fahrmotor zudem vollumfänglich im

Drehgestell Platz.

Daher mussten beim Kasten keine Aussparungen für die Fahrmotoren

vorgenommen werden.

Dank dieser Ausführung war der

Antrieb

leicht auf geänderte

Übersetzungen

und

Getriebe

umzubauen. Wobei diese

Massnahmen nie verwirklicht werden sollten. Bei den Maschinen kamen zwei unterschiedliche Getriebe zur Anwendung. Während einige Lokomotiven ein gerade verzahntes Getriebe besassen, wurde bei anderen Maschinen ein schräg verzahntes Getriebe verwendet.

Das gerade

verzahnte Getriebe hatte jedoch den Nachteil, dass es etwas lauter war. Es

bot jedoch den Vorteil, dass keine seitlichen Kräfte auf die

Lager der

Zahnräder wirkten. Bei beiden Getrieben betrug die

Übersetzung jedoch

1 :

3.6667.

Der

Flexringantrieb entkoppelte letztlich die

Achse vom restlichen

Getriebe.

In ihm wurde das Drehmoment vom

Fahrmotor mit einem Mitnehmer auf die

Achse übertragen. Der Ausgleich der

Federung erfolgt durch beidseitig

angeordnete Gummi-Sandwich-Elemente, die in einem flexiblen Ring gehalten

wurden. Damit war der

Antrieb vollständig von der

Triebachse entkoppelt

und gegenüber von dieser abgefedert.

Die

Bauteile des

Flexringantriebs an den

Achsen beschränkten sich auf die Mitnehmer,

wodurch das ungefederte Gewicht der Achse nur unwesentlich anstieg. Genau

genommen bewegte man sich im Bereich von wenigen Kilogramm. Gegenüber

vergleichbaren

Antrieben konnte die ungefederte Masse bei diesem Antrieb

weiter reduziert werden. Das hatte zur Folge, dass die Lok 2000 die

kleinste ungefederte Masse vergleichbarer

Lokomotiven hatte.

In

den

Rädern wurde das von den

Fahrmotoren übertragene Drehmoment mit Hilfe

der

Haftreibung zwischen Rad und

Schiene in

Zugkraft

umgewandelt. Diese

Kraft wurde dann über die speziellen Achslenker auf den Rahmen des

Drehgestells übertragen und dort mit der Zugkraft der zweiten

Achse

vereinigt. Dank den Achslenkern konnte die Kraft unabhängig der radialen

Einstellung übertragen werden.

Vielmehr wurde die Kraft unter dem

Drehgestellrahmen auf

Zugstangen und

somit auf den Kasten übertragen. Um möglichst optimale Verhältnisse zu

erreichen, wurde der Angriffspunkt der

Tiefzugvorrichtung so tief wie nur möglich angeordnet. Schliesslich wurde die Kraft im Untergurt auf die Zug-vorrichtungen übertragen. Damit hat die Lokomotive eine optimale Übertragung der hohen Zugkräfte er-halten.

Wobei man hier sicherlich von der jahrelangen

Er-fahrung beim Bau von

Lokomotiven profitieren konnte. Gerade die

Tiefzugeinrichtung war keine neue Bau-gruppe innerhalb des

Drehgestells und

baute auf den Erfahrungen der Lokomotive

Re 4/4 II

auf.

Alle

hier beschriebenen Massnahmen führten letztlich dazu, dass die

Lokomotive

über sehr gute Laufeigenschaften verfügte. Die Forderungen des

Pflichtenheftes wurden im Bereich des

Laufwerkes vollständig umgesetzt und

zum Teil von den getroffenen Massnahmen sogar übertroffen. Trotzdem blieb

bei der Lok 2000 ein Wermutstropfen, denn die ganze mechanische Ausrüstung

wurde gegenüber der Forderung um drei Tonnen zu schwer.

Das

Gewicht der

Lokomotive sollte nach der Montage der elektrischen Ausrüstung

auf 84 Tonnen ansteigen. Diese Überschreitung konnte dank den gut

gestalteten

Drehgestellen problemlos toleriert werden. Bei Messfahrten

wurde festgestellt, dass die Re 460 mit 84 Tonnen immer noch kleinere

Kräfte im

Gleis generiert, als die 80 Tonnen schweren

Re 4/4 II. Diese

durchwegs guten Ergebnisse liessen die 84 Tonnen der fertigen Lokomotive

zu.

Die

Reduktion des Gewichtes der

Lokomotive Re 465 auf lediglich 82 Tonnen war

nicht durch die mechanische Konstruktion bedingt. Vielmehr wirkte sich

dort die Entwicklung der Halbleiter aus, so dass die elektrische

Ausrüstung leichter wurde. Mechanisch gab es zur Lokomotive der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB jedoch keinen Unterschied. Sie haben

daher in den Artikeln nichts verpasst.

Um

bei schlechtem Schienenzustand die

Zugkraft

optimal auf die

Schienen zu

übertragen, mussten zusätzliche Massnahmen ergriffen werden. Wie schon die

Dampflokomotiven, wurde auch die Lok 2000 dazu mit elektropneumatischen

Sander ausgerüstet. Diese Einrichtungen streuten den im Rahmen in dort

eingelassen Behältern lagernde Sand, jeweils vor die erste

Triebachse der

Lokomotive.

Diese

Lösung mit den

Sandern war bei den

Lokomotiven der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB üblich und stellte nur bei der Lötschbergbahn eine

Neuerung dar, da dort vor Jahren auf Sander verzichtet wurde. Jedoch

unterliess man es, eine Verbesserung mit Sander auch vor dem nachlaufenden

Drehgestell zu montieren. Ein Punkt, der von den nachfolgenden Lokomotiven

schliesslich wieder genutzt wurde.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wenn

wir mit der Betrachtung der

Wenn

wir mit der Betrachtung der  Den ruhigen Lauf der

Den ruhigen Lauf der

Das im

Das im  Die

Kraft im

Die

Kraft im