|

Baubeginn am Gotthard-Basistunnel |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Der offizielle Spatenstich zum Bau des 57

Kilometer langen Gotthard-Basistunnel

GBT fand am 29. Mai 1996 im Kanton Graubünden statt. Die Tatsache, dass

dieser Spatenstich im Kanton Graubünden und nicht im Tessin oder im Kanton

Uri stattfand, zeigt klar, man begann offiziell bei einem Zwischenangriff.

Auch die Tatsache, dass in Faido schon lange Sonderbohrungen liefen, liess

man dabei ausser acht. In Sedrun sollte daher der Bau offiziell beginnen. Es war nun klar, der längste

Tunnel

der Welt würde an insgesamt fünf Stellen gebaut werden. Damit sollte die

Bauzeit für dieses gigantische Projekt deutlich reduziert werden. Die

einzelnen Baustellen fanden sich bei den

Portalen

in Erstfeld und Bodio, sowie bei den drei Zwischenangriffen Amsteg, Sedrun

und Faido. Gerade die letzten drei Baustellen, wurden aber

zukunftsgerichtet gewählt und sollten Probleme früh lösen helfen. Beim Baubeginn begann man jedoch nicht bei

allen fünf Baustellen gleichzeitig. Vielmehr achtete man darauf, dass mit

dem eigentlichen Bau an allen Orten mit einer Ausnahme gleichzeitig

begonnen werden kann. Da nun aber nicht alle Baustellen beim eigentlichen

Tunnel

lagen, mussten sich die Zwischenangriffe zuerst den Weg dorthin graben und

diesen Punkt nahm man als Startsignal. In Faido wurde jedoch immer noch

nach der Pioramulde gesucht und somit sondiert. Damit wir den Überblick über den Baubeginn

nicht verlieren, werden wir die einzelnen Bereiche genau ansehen. Dabei

werden wir aber nicht nach dem

Tunnel

vorgehen, sondern zuerst die Zwischenangriffe ansehen. Anschliessend

kommen dann noch die beiden Portalbereiche dazu. Da der offizielle Start

in Sedrun erfolgte, beginnen auch wir dort und sehen uns auf der neuen

Baustelle im Hochgebirge um.

Sedrun: An diesem 29. Mai 1996 wurde

im Beisein von offiziellen Würdenträgern mit dem Bau des Zugangsstollens

zum Zwischenangriff Sedrun begonnen. Noch galt der Stollen in Faido als

Sondierbohrung und wurde daher nicht als offizieller Baubeginn für den

Tunnel

gewertet. Pikant dabei war natürlich, dass es keiner der Kantone war, wo

ein

Portal

erstellt wurde. Insbesondere gefiel das jenen

Kreisen,

die sich mit der Idee einer Porta Alpina anfreunden konnten.

Deutlicher konnte man die Idee mit den

Zwischenangriffen nicht aufzeigen, denn nur so konnte man hier beginnen.

Weitere Zwischenangriffe gab es in Amsteg und Faido. Und der Beginn beim

Nordportal sollte sogar der letzte Baubeginn sein. Der Beginn hier, hatte aber einen bestimmten Grund, denn Sedrun lag von allen Zwischenangriffen am weitesten vom eigentlichen Tunnel entfernt. Daher mussten hier viele Vorarbeiten geleistet werden. Das wirkte sich dann auf die Länge des

zugeteilten Abschnitts aus. Besonders kritisch war hier der Zugang wegen

der Tatsache, dass sich Sedrun rund 800 Meter über dem eigentlichen

Basistunnel

befand. Der Ausbruch vom eigentlichen Tunnel sollte hier nur 6.2 Kilometer betragen. Es war somit der kürzeste Abschnitt der von einem Angriff aus gebaut wurde. Man kann sich natürlich die Frage stellen,

ob man denn diesen Teil nicht gleich weglassen könnte. Die kurze Distanz

hätte den Bau doch nicht gross verlängert. Argumente, die so betrachtet

sicherlich berechtigt sind, die aber bei einer genaueren Betrachtungsweise

widerlegt werden. Sedrun lässt erkennen, mit was für

Schwierigkeiten man hier beim Bau gerechnet hatte. Hauptsächlich daran

schuld war die Position von Sedrun, denn hier lag man mitten in den

Gesteinszonen des Tavetscher Zwischenmassivs und somit im Bereich der

erwarteten grossen Bergdruckerscheinungen. Man wollte die Probleme, die

man befürchtete, so früh wie möglich anpacken. Man konnte so besser

reagieren und die Bauzeit nicht unnötig verlängern. Hier muss erwähnt werden, dass im Vorfeld

wegen der Polemik um die Pioramulde, das Tavetscher Zwischenmassiv

allgemein vergessen ging. Es war jedoch die zweite Störzone, die man

bewältigen musste. Die Probleme hier, waren sicherlich nicht so schlimm,

wie bei Piora, aber der plötzlich abplatzende Stein, konnte die Arbeiter

im

Tunnel

gefährden. Es konnte sogar sein, dass der Tunnel im schlimmsten Fall

wieder aufgefüllt würde. Die hier gewählte Vortriebstechnik

arbeitete mit schweren Maschinen und der klassischen Sprengtechnik. Man

wendete daher die modernisierte Version des Vortriebes beim bestehenden

Tunnel

an. Das überrascht sicherlich, denn man hätte modernste Maschinen

erwartet. Aber gerade diese Methode kam mit den hier herrschenden

Bergdruckerscheinungen bestens klar, was zum Vorteil dieser veralteten

Bauweise führte. Daher baute man hier den modernsten Tunnel der Welt,

klassisch. Hätte man eine Tunnelbohrmaschine TBM

verwendet, hätte man riskiert, dass diese wertvolle Maschine im Berg

eingeklemmt worden wäre. Eine Freilegung hätte viel Zeit und Geld

gekostet. Daher verzichtete man auf diesen sicheren und schnellen

Vortrieb. Die Risiken für die Maschine waren einfach zu gross. Daher die

Wahl der klassischen, wenn auch gefährlicheren Bauweise. Gerade Sedrun

sollte zeigen, wie gut dieser Entscheid war. Der Verzicht auf eine gigantische

Tunnelbohrmaschine TBM wirkte sich auf den Zugangsstollen und das

Arbeitstempo aus. Dabei war nur schon dieser Zugangsstollen eine

Meisterleistung im Bergbau. Sie haben richtig gelesen, eine

Meisterleistung im Bergbau und nicht im Tunnelbau. Der

Basistunnel

am Gotthard war zu Beginn in der Hand von Spezialisten des Bergbaus und

nicht des Tunnelbaus. Die Unterschiede werden Sie gleich kennen lernen. Zu Beginn wurde eigentlich gar noch nicht

am

Tunnel

gearbeitet, sondern nur der Weg dorthin erstellt. Beginnen musste man mit

einem horizontal verlaufenden Stollen von über einem Kilometer Länge.

Dadurch gelangte man über die eigentliche Tunnelachse. Diese Bauschritt

konnte man im Stil der Tunnelbauer erstellen, aber damit war man erst über

und noch nicht beim

Basistunnel

angelangt. Immer noch fehlten 800 Meter zum Tunnel. Danach begannen die Ausbrucharbeiten für

den ersten Schacht Sedrun. Dieser Schacht musste daher rund 800 Meter

senkrecht abgeteuft werden. Erst dann war man auf der geplanten

Tunnelachse angekommen und konnte mit dem eigentlichen Bau des

Tunnels

beginnen. Einen senkrechten Schacht hatte man beim Bau von Tunneln noch

nicht angewendet und so verfügten die Tunnelbauer hier nicht über die

notwendigen Kenntnisse, die man aber beim Bergbau besass.

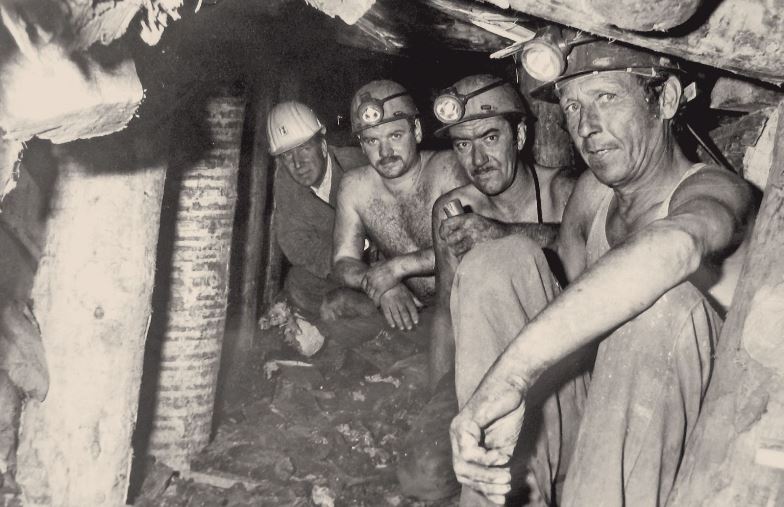

Beim Bergbau findet man die Bodenschätze

meistens in tiefen Lagen. Damit man zu diesen Vorkommen vorstossen konnte,

baute man im Bergbau nahezu überall auf der Erde senkrechte Schächte. Das

war der kürzeste Weg und man konnte so am schnellsten die Rohstoffe

abbauen. Diese Spezialisten wurden aus Afrika herangezogen. Dies führte zu heftigen Diskussionen wegen den Anstellungsbedingungen, die jedoch korrekt waren. Nur schon diese Polemik zeigte deutlich, wie genau auf die NEAT geschaut wurde. Da durfte kaum ein Fehler passieren. Der

Basistunnel

am Gotthard sollte damit das am besten kontrollierte Bauprojekt der Welt

werden. Die Gegner schauten auf die Kosten, die anderen auf die Arbeiter

und wieder andere auf die Präzision. In Südafrika waren jedoch Leute vorhanden,

die in den dortigen Diamanten-Minen Erfahrungen mit dem Bau von tiefen

senkrechten Schächten und mit den entsprechenden Bergdruckerscheinungen

hatten. Entsprechende Fachkräfte gab es zwar auch im Ruhrgebiet, nur

hatten die Bergbauer dort mit den hohen Bergdruckerscheinungen keine

grosse Erfahrung. Wollte man kein Risiko eingehen, musste man die Leute um

die halbe Welt anreisen lassen. Gerade die Stabilisierung der Wände eines

solchen Schachtes war nicht leicht. Trotzdem verzögerten diese Arbeiten

natürlich den eigentlichen Baubeginn, jedoch nicht die Marschtabelle beim

Bau des

Tunnels,

denn man wusste ja, dass der Schacht nötig war und dass er Zeit benötigte.

Im Gegenteil, man wusste sogar schon, dass man einen zweiten gleichen

Schacht bauen musste, wollte man richtig arbeiten können. Man kann sich natürlich fragen, warum man

nicht entsprechende Leute aus näheren Gebieten heranzog und etwas mehr

riskierte. Die Sache zeigt sich in der Tiefe dieses Schachtes, denn mit

800 Meter war er tiefer, als in manchem Bergwerk! Sie haben richtig

gelesen, der Schacht von Sedrun gehörte zu den tiefsten senkrechten

Schächten in Europa. Solch tiefe Schächte gab es nur in Südafrika, daher

entschied man sich für die Fachkräfte aus dieser Gegend. Gerade diese Tatsache, zeigt deutlich auf,

um was für ein gigantisches Bauwerk es sich beim

Basistunnel

Gotthard handelt. Die Spezialisten aus Südafrika hatten Erfahrungen mit

den tiefen Schächten bei den Diamantenminen erhalten und mussten nun

herangezogen werden, weil man in Europa keine passenden Fachkräfte fand.

Der Basistunnel am Gotthard wurde somit zu einem Projekt mit globalen

Dimensionen. Der Zugang in Sedrun sollte nach dem Bau

als Notaussteig aus dem

Basistunnel

dienen. Das bedeutete, dass die Schächte für eine Zeit nach der

Fertigstellung gebaut wurden. Sollte dereinst ein Zug hier halten und die

Leute mussten evakuiert werden, ging es erst einmal 800 Meter senkrecht in

die Höhe und man fand sich plötzlich im Hochgebirge wieder. Jedoch konnten

so die Investitionen genutzt werden.

Amsteg: Der nächste Zwischenangriff

starte in Amsteg und somit im Kanton Uri. Auch jetzt war man bei den

Portalen

noch nicht mit dem Bau beschäftigt. Nur, wie schon erwähnt, konnten die

Portale auf einen eigentlichen Zugang verzichten, denn die starteten

direkt bei der Tunnelachse. Ein Vorteil, wenn man bei den Portalen

beginnt. Jedoch kann man bei den Portalen nur in eine Richtung arbeiten.

Ein Zwischenangriff eröffnet zwei Baurichtungen. Jedoch begannen mit Amsteg die ersten

Arbeiten im Kanton Uri und somit in einem Kanton, wo eines der Portale zum

Stehen kommen würde. Schwierig war das nicht, denn es gab nur noch den

Kanton Uri und das Tessin. Amsteg hatte dabei das gleiche Problem, wie

Sedrun, denn man musste den Weg zum

Tunnel

zuerst finden, beziehungsweise graben. Das war hier aber deutlich

einfacher, als in Sedrun. Zudem nur waagerecht ausgerichtet.

Der Vorteil bei Amsteg war aber die Tatsache, dass man sich bereits auf der Höhe der Tunnelachse befand und so nur den Stollen erstellen musste. Man hatte somit den direkten

Zugang zum

Basistunnel.

Jedoch musste auch dieser Zugang zuerst gebaut werden. Der Zugang zum Basistunnel wurde mit der konventionellen Sprengtechnik vorangetrieben. Moderne grosse Maschinen hätten sich wegen der geringen Länge dieses Zugangs nicht gelohnt. Trotzdem musste beim Bau des Stollens auf die gigantischen Tunnelbohrmaschinen TBM Rücksicht genommen werden. Der Stollen wurde deshalb etwas grösser, als man erwartet

hätte. Man kann sich die Dimension mit einem Strassentunnel vorstellen. Der Bau der der eigentlichen Bahntunnel sollte mit Tunnelbohrmaschinen TBM erfolgen. Damit sollte erstmals eine solche Maschine unter Tage zusam-mengebaut werden. Der Zugang musste daher

in der Grösse entsprechend bemessen werden. Die grossen Teile mussten ja

dort durch, sollten sie im

Tunnel

montiert werden. Daher der grosse Zugangsstollen. Auch die Kaverne im

Tunnel musste noch geschaffen werden. Amsteg sollte 11.4 Kilometer vom

eigentlichen

Tunnel

erstellen. Dabei sind diese Angaben natürlich auf den Tunnel als solches

und nicht die einzelnen Röhren bezogen. Somit mussten über 22 Kilometer

Tunnel ausgebrochen werden. Alleine Amsteg hatte daher mehr Tunnel zu

bauen, als seinerzeit der

Gotthardtunnel

lang war. Ein Teil eines Tunnels, der sich mit dem längsten Tunnel der

Schweiz messen konnte. Deutlicher kann die Grösse des Bauwerks nicht

dargestellt werden. Der Stollen von Amsteg war jedoch nicht nur

dazu da, dass man die Tunnelachse erreichte, er sollte später zur

Energieversorgung und zur Wartung des fertigen

Tunnel

genutzt werden können. Daher war auch hier keine unnötige Investition

getätigt worden. Damit war nun auch klar, dass der

Basistunnel

ab dem nahen

Kraftwerk

Amsteg mit Energie versorgt werden würde. Da das neue Kraftwerk ebenfalls

im Berg liegt, kamen die Leitungen dabei nicht einmal an den Tag. Wir müssen jedoch beachten, dass zum

jetzigen Zeitpunkt eigentlich noch niemand am

Tunnel

baute, denn der musste schliesslich zuerst erreicht werden. Dabei war der

Weg dazu in Sedrun am schwersten. Daher begann man dort mit dem Bau, denn

man wollte an allen Stellen gleichzeitig beginnen, was aber nur auf dem

Papier stimmen konnte, denn bisher musste sich noch niemand den Weg zum

Tunnel graben. Jedoch war da noch Faido.

Faido: Kommen wir nun zum Spezialfall,

dann landen wir automatisch in Faido. Hier war der Zugangsstollen schon

längst erstellt und man hatte die eigentliche Tunnelachse noch vor dem

Baubeginn in Sedrun erreicht. Trotzdem wurde hier noch nicht am

Basistunnel

gearbeitet, sondern geforscht und erkundet. Faido war immer noch ein

Sondierstollen und kein Zugangsstollen. Der Unterschied, fand sich aber

nicht beim Bauwerk selber, sondern bei dessen Verwendung.

So gesehen, erforschte man immer noch die

Pioramulde. Natürlich wusste man längst, was man hier finden würde, aber

die Bauvergabe für den Zwischenangriff war noch nicht erfolgt. Schliesslich konnten die Sondierbohrungen in Faido erfolgreich abgebrochen, respektive beendet werden. Man war hier also theoretisch bereit für den Beginn im Bau des Tunnels. Schliesslich hatte man ja als erste überhaupt den Bereich der eigentlichen Tunnelachse erreicht. Jedoch musste man nun Anpassungen für den

eigentlichen Bau des

Tunnels

machen, denn der Stollen hatte nun umfangreichere Funktionen zu

übernehmen. Daher musste hier noch umgebaut werden, was Zeit kostete. Auch beim Zugang in Faido achtete man darauf, dass die Bauinvestitionen genutzt werden konnten. Im Bereich von Faido sollte die zweite Multifunktionsstelle erbaut werden. Es war später auch hier möglich, denn Tunnel über einen Notausgang zu verlassen. Im Gegensatz zu Sedrun würde das hier über

eine 14% steile Rampe erfolgen. Immerhin wäre man im Kanton Tessin und

könnte die Reise im Notfall auf der alten Strecke fortsetzen. Gerade jetzt, wo wir die drei Zwischenangriffe näher kennen gelernt haben, drängt sich eine Frage zum Thema Sicherheit auf. Diese wurde nicht nur für den späteren Betrieb hoch geschrieben, sondern sollten auch beim Bau eingehalten werden. Die Sicherheit ging vor, denn schliesslich

baute man den sichersten

Tunnel

der Welt, denn Notausstiege gab es bei einem Tunnel dieser Länge noch

nicht. Gut, es gab auch noch keinen so langen Tunnel. Dem Zwischenangriff Faido wurde der Bau von

15.1 km

Tunnel

zugesprochen. Die Arbeiten sollten sich jedoch auf zwei Phasen verteilen.

In einem ersten Schritt sollte man die Kavernen für die

Tunnelbohrmaschinen TBM vorbereiten und den Bereich der Pioramulde

ausbrechen. Danach sollte der restliche Abschnitt in Richtung Sedrun mit

den Tunnelbohrmaschinen TBM aus Bodio fortgesetzt werden. Man erwartete

hier also die Maschinen aus Bodio. Nun bleiben nur noch die beiden

Portale.

Dort war man mit Vorarbeiten beschäftigt und man war noch nicht an den

Arbeiten für den

Tunnel.

Hier konnte man mit den eigentlichen Ausbrucharbeiten später beginnen,

weil man keinen Zugang bauen musste, man war ja vor den Portalen und somit

in der direkten Tunnelachse. Daher bereitete man sich hier auf die

Arbeiten vor, wobei diese Vorarbeiten nicht gleich weit fortgeschritten

waren.

Erstfeld: Die Arbeiten in Erstfeld

hatten gar noch nicht begonnen. Der Bereich war nur kurz und die Arbeiten

konnten hier später angesetzt werden. Zudem war klar, dass man hier

grössere Deponien erstellen musste, daher benötigte man viel Land, das man

bei den Zufahrten fand. Daher gehörten zum Baulos „Portal Nord“ auch die

eigentlichen Zufahrten und die waren in Erstfeld sehr umfangreich, denn

die Querung des Schächenbachs, bereitete viel Arbeit. Es musste zudem ein

Anschlussgleis

erstellt werden. Dieses ermöglichte den Abtransport des Aushubes mit der

Eisenbahn. All diese Arbeiten dauerten ebenfalls sehr lange, so dass man

Erstfeld nur einen kurzen Abschnitt zugestanden hatte. Wir dürfen nicht

vergessen, Amsteg war nicht weit entfernt und hatte ein grosses Los

erhalten. Da blieb dem Portal in Erstfeld nicht mehr viel übrig. Trotzdem

sollte dieser Abschnitt noch grosse Probleme bereiten. In Erstfeld sollten die Arbeiten neben den

beiden Tunnelröhren auch die

Vorbereitungen für die Variante NEAT in den

Berg erstellt werden. Der Abschnitt selber bestand aus dem Tagbautunnel

und dem bergmännisch vorgetriebenen

Tunnel.

Die verwendeten Tunnelbohrmaschinen TBM wurden im Bereich des

Tagbautunnels zusammengebaut. Daher konnte hier eine Grube ausgehoben

werden. Vom eigentlichen

Tunnel

sollte Erstfeld lediglich 7.4 Km erstellen. Das ist wenig, wurde aber

durch den Zwischenangriff in Amsteg vorgegeben. Die Distanz dorthin war

einfach nicht weiter. Das führte dazu, dass man hier mit dem Beginn der

Bauarbeiten länger zuwarten konnte, als zum Beispiel In Bodio und somit

beim anderen

Portal.

Bodio: In Bodio wurde der Weg zur

Deponie erstellt. Zudem musste man hier den Bereich schaffen, wo die

Tunnelbohrmaschine TBM montiert werden konnte. Das war schwer, denn hier

war eine dicht befahrene

Bahnlinie,

die genau durch den Bauplatz fuhr. Daher musste man diese Strecke anders

legen um den notwendigen Platz zu schaffen. Damit das einfacher ging, hob

man eine Grube aus, wo die Tunnelbohrmaschine TBM erstellt werden konnte. Der Bereich bei der

Bahnlinie

beliess man vorerst, denn diese konnte mit dem Ausbruchmaterial umgeleitet

werden. Dazu musste aber zuerst die Tunnelbohrmaschine TBM gebaut werden.

Man war hier aber schon weit fortgeschritten, so dass die Maschine bereits

umfangreiche Formen annahm, daher war es 1999 nur noch eine Frage der

Zeit, bis hier mit dem Aushub des

Tunnels

begonnen würde. Bodio sollte der grösste Teil des

Basistunnels

ausheben. Die Tunnelbohrmaschinen TBM hatten hier einen Weg von 16.6 km

vor sich. Nach diesem Abschnitt sollten die beiden Maschinen den

Zwischenangriff Faido erreichen. Dort sollten die Maschinen revidiert

werden und dann auf die weitere Reise gehen. Bodio übergab damit nach

Abschluss des Ausbruchs die Maschinen an den Zwischenangriff Faido, wo die

Maschinen für weitere 15 Kilometer verwendet werden sollten. Wenn wir nun den Bauzustand zusammenfassen

wollen, erkennen wir, dass eigentlich an zwei Stellen gearbeitet wurde.

Die Zugangsstollen benötigten eine lange Bauzeit. Genau genommen drei

Jahre. Diese drei Jahre sollten aber die Bauzeit des gesamten

Tunnels

reduzieren. Zumindest war man damals davon überzeugt. Skeptiker sahen das,

wie könnte es anders sein, komplett anders. Doch im Herbst 1999 war man

soweit und das Ziel hiess, der Tunnel wird dem Betrieb im Jahr 2017

übergeben. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2016 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Somit

kann man eigentlich sagen, dass fast in der Mitte des

Somit

kann man eigentlich sagen, dass fast in der Mitte des

Es

wurden daher zum Bau des Schachtes extra Spezialisten aus dem Bergbau

herangezogen. Diese sollten die Arbeiten zur Erstellung des Schachtes

durchführen.

Es

wurden daher zum Bau des Schachtes extra Spezialisten aus dem Bergbau

herangezogen. Diese sollten die Arbeiten zur Erstellung des Schachtes

durchführen. Im Juni 1999 startete man in Amsteg den Bau

des Zugangsstollens. Der benötigte Zugangsstollen war mit 1.8 Kilometer

Länge noch länger, als jener in Sedrun.

Im Juni 1999 startete man in Amsteg den Bau

des Zugangsstollens. Der benötigte Zugangsstollen war mit 1.8 Kilometer

Länge noch länger, als jener in Sedrun. Das

klingt überraschend, hat aber mit dem Prinzip der Bauvergaben zu tun. In

Faido lief immer noch alles unter dem Prädikat Sondierstollen Faido und

somit wurden die Rechnungen eigentlich nicht von Alptransit bezahlt,

sondern vom Bund.

Das

klingt überraschend, hat aber mit dem Prinzip der Bauvergaben zu tun. In

Faido lief immer noch alles unter dem Prädikat Sondierstollen Faido und

somit wurden die Rechnungen eigentlich nicht von Alptransit bezahlt,

sondern vom Bund.