|

Das Bahnprojekt |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Der Gotthardtunnel war lediglich ein Teil

eines Projektes, das unter dem Titel die

Gotthardbahn bekannt wurde. Es geht nicht, den

Tunnel

zu beschreiben, ohne das Projekt kurz zu betrachten. Begonnen hatte alles

mit dem Erfolg der ersten Bahnen in Europa. Ein wichtiger Punkt war, als

es am Semmering gelang auch stärkere Steigungen zu bewältigen. Damals

gerieten die Alpen und den Vordergrund und erste Projekte entstanden.

Weiter waren Projekte ausserhalb der

Schweiz bereits sehr weit fortgeschritten. Dazu gehörte die Strecke über

den Mont Cenis mit dem langen

Scheiteltunnel.

Selbst die Bahn über den Brenner war damals bereits im Bau. Die Schweiz

lief daher Gefahr, den wichtigen Korridor durch die Alpen zu verlieren.

Deshalb war es wichtig, die Diskussionen schnell zu beenden und sich auf

ein Projekt für die neue Strecke festzulegen. Unter der Leitung von Luzern wurde

letztlich am 06. Dezember 1871 der Gotthardvertrag unterzeichnet und so

der Grundstein für die

Bahnlinie

gelegt. Es wurde deshalb eine Gesellschaft gegründet, die unter dem Namen

«Gotthardbahn»

bekannt werden sollte. Diese Gesellschaft sollte die Bahnlinie durch den

Gotthard bauen. Dazu oblag es der schweizerischen Eidgenossenschaft die

Konzession

für diese neue Bahnlinie zu erteilen. Das Projekt sah eine doppelspurige

Bahnlinie

vor. Diese sollte als Adhäsionsbahn mit Radien von mindestens 300 Meter

und maximalen Steigungen von 25 bis 26‰ gebaut werden. Dabei waren die

steilen Abschnitte jedoch auf den Bereich der direkten Zufahrt zum

Tunnel

zu beschränken. Die Steigungen leitete man von den bestehenden Strecken im

Ausland ab. Gerade in Österreich waren diese als Ideal angesehen worden. Von der Schweiz wurden zudem bestimmte

Normen für die Strecke festgelegt. Dazu gehörte, dass die neue

Bahnlinie

nach den Normalien der bestehenden Bahnen gebaut werden sollte. Damit

waren der Gleisabstand und weitere Normen festgelegt worden. Zudem wurde

geregelt, wie die Strassenkreuzungen zu erfolgen hatten. Angestrebt wurde

dabei ein Winkel von 90°. Dieser konnte in Ausnahmen bis auf 60°

verringert werden.

Es gab ab dem

Bahnhof

zwei mögliche Varianten. Die südliche Strecke hätte vom Bahnhof Luzern aus

in Richtung Stans und weiter in den Raum Becken-ried geführt. Schliesslich

hätten die steilen Hänge am Urnersee zu langen

Tunneln

geführt. Zürich hätte die neue Gotthardbahn über die am 01. Juni 1864 eröffnete Strecke der Zürich-Zug-Luzern-Bahn erreicht. Der Vorteil dieser Lösung war, dass die Strecke insgesamt wesentlich kürzer ausgefal-len wäre, als die Variante Nord. Zudem hätte man weniger Strecken bauen

müssen, da Zug – Goldau weggefallen wäre. Die

Güterzüge

hätten dabei in Luzern eine spezielle

Ver-bindungslinie

genutzt und so den

Kopfbahnhof

umfahren. Der Nachteil war jedoch, dass damit auch

die Stadt Zürich keinen direkten Zugang bekommen hätte. Schliesslich

musste Bern schon über das Emmental und das Entlebuch angeschlossen

werden. Die Idee mit der Variante Süd wurde bereits verworfen, bevor die

Strecke von Zürich nach Luzern gebaut gewesen ist. Gerade der Bankenplatz

Zürich nahm dabei einen grossen Einfluss auf die

Gotthardbahn und konnte sich so durchsetzen. In der mächtigen Stadt Zürich sah man eine

nördliche Lösung und einen direkten Anschluss über Zug vor. Letztlich

entstand so die Lösung mit mehreren Talbahnen, Zufahrten, die sich in

flache und steile Abschnitte aufteilten und einem Haupttunnel. Dieser war

schon sehr früh festgelegt worden und er sollte zwischen Göschenen und

Airolo gebaut werden. Die nördliche Strecke wurde daher auf das Ziel

Göschenen ausgerichtet.

Dazu nutze die

Gotthardbahn die im Hinblick auf die neue Strecke projektierte

Aargauer

Südbahn.

Diese war jedoch nur bis Rotkreuz geplant, so dass noch eine Zufahrt

benötigt wurde. Weiter sollte die Bahnlinie den nördlichen Hängen der Rigi folgen und dabei an Höhe gewinnen. So sollte bei Goldau die durch den Bergsturz entstandene Anhöhe erreicht werden. In Goldau sollte der erste grosse

Bahnhof

ein Anschluss der Strecke aus Zürich ermöglichen. Diese hätte in Zug

begonnen und wäre auf der anderen Seite des Zugersees nach Goldau geführt

worden. Damit hätte Zürich einen direkten Zugang erhalten. Die Strecke sollte anschliessend den Hängen folgend den Talkessel von Schwyz erreichen. Hier waren Lösungen mit einem Bahnhof in der Gemeinde Schwyz dem Hauptort des gleich-namigen Kantons, beziehungsweise Seewen vorgesehen. In jedem Fall hätte man bei Ingenbohl,

genauer beim Ortsteil Brunnen ereneut die Ufer des Vierwaldstättersees

erreicht. Ge-rade in diesem Bereich hätten die Steigungen geringgehalten

werden können. Der Kanton Uri sollte entlang den Ufern des

Urnersee erreicht werden. Das Gelände war in diesem Bereich jedoch nur mit

dem Bau von

Tunnel

zu bewältigen. Diese wurden so kurz wie möglich vorgesehen, da deren Bau

teuer war und man so die Kosten etwas tiefer halten wollte. Grosse

Vielfalt bei den möglichen Lösungen gab es in diesem Bereich jedoch nicht.

Dazu waren die Hänge bis in den Raum Flüelen schlicht zu steil.

Es war klar, dass hier die Züge für die

Bergfahrt bespannt werden sollten und so ein Halt vorgesehen werden

musste. Ziel war jedoch der Beginn der Steigung, der im Raum Silenen oder

Amsteg vorgesehen war. Wie sich die Linie im engen Talkessel der Urner Reuss entfalten sollte, war zu Beginn des Projektes noch nicht festgelegt worden. Lösungen mit Schrägaufzügen oder mit Spitzkehren wurden zusammen mit anderen noch abenteuerlicheren Lösungen diskutiert. Auf jeden Fall sollte die Strecke so den

Weiler Göschenen und damit den

Scheiteltunnel

erreichen. Damit hätte die nördliche Zufahrt von Luzern und Zürich ihr

Ende gefunden. Nicht gelöst war dabei die Zufahrt der Linien im Raum Goldau. Je nach Variante hätten sich andere Radien und damit Geschwindigkeiten ergeben. Zusätzlich wollte man auch das Schuttgebiet nicht unbedingt durchqueren müssen. Sie sehen, es waren durchaus viele offene

Punkte zu klären, aber die Lösungen für die Probleme kamen oft erst

während dem Bau der Strecke und das war beim Gotthard auch nicht anders

gelöst worden. Dazu gehörte nicht nur die Zufahrt zum

Bahnhof

von Oberarth, der später Arth-Goldau genannt wurde. Auch die

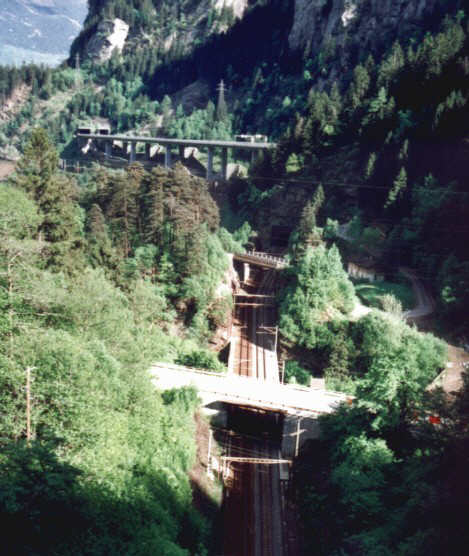

Kehrtunnel,

die letztlich die Zufahrten künstlich verlängerten und so die Steigungen

einhalten sollten, gehörten dazu. Gerade diese speziellen

Tunnel

wurden erst während dem Bau entwickelt und ein Versuch in Süddeutschland

bei der Wutachtalbahn (Sauschwänzlebahn) zeigte den Vorteil dieser

Kehrtunnel auf.

Biasca musste man anfahren, denn ab dort

wollte die

Gotthardbahn die Strecke der Tessiner Talbahnen nutzen. Diese

Strecke wurde bereits vorgängig projektiert und befand sich zwischen

Locarno und Biasca teilweise bereits im Bau, als der Gotthard festgelegt

wurde. Dazu war durchaus vorgesehen, dass die Gesellschaft von der

mächtigen Gotthardbahn übernommen werden sollte. Zumal deren Nutzen nur

dank der Alpenbahn erwiesen war. Es war ein Vorstoss des Kantons Tessin,

denn die Talbahnen sollten vorerst nur bis Biasca geführt werden. Ab dort

konnte man später Richtung Gotthard, als auch Richtung Lukmanier

weiterbauen. Sie sehen, dass der Kanton Tessin auf beide Varianten setzte

und so einen Beitrag an die neue Strecke leisten wollte. Diese

Leistung

obwohl damals die Variante Grimsel noch nicht vom Tisch war. Man ging

daher ein grosses Risiko ein. Südlich von Bellinzona, waren wieder neue

Strecken zu bauen. Dabei gab es eine Linie nach Luino und eine über den

Pass des Monte Ceneri nach Lugano, wo man wieder auf die Tessiner

Talbahnen stossen wollte. Diese Strecke war im Projekt enthalten, sollte

jedoch lediglich einen geringen Teil des Verkehrs übernehmen, da auf der

Seite von Bellinzona steile Abschnitte zu Bewältigung der Höhendifferenz

benötigt wurden. Die Hauptlast der Züge sollte nach Luino

geführt werden. Dabei sollte die neue Strecke bei Cadenazzo von den

Tessiner Talbahnen abzweigen und mit flachen Abschnitten dem Lago Maggiore

folgen. Der grosse Vorteil waren die geringen Steigungen und damit der

einfachere Betrieb. Jedoch führten die Reisewege mit den Postkutschen nach

Lugano und Chiasso. Daher standen hier zwei Lösungen zur Verfügung.

Neben neuen Strecken in anderen Bereichen,

die wegen dem Gotthard gebaut wurden, war das Kernstück des ganzen

Projekts der

Scheiteltunnel.

Dieser sollte zwischen Göschenen und Airolo entstehen, einen geraden

Verlauf haben und möglichst frei von Steigungen sein. Auf Grund der

Distanz errechnete man eine Länge für den Tunnel zwischen 14 und 17

Kilometer. Auch hier hing es davon ab, wo die

Portale

gesetzt wurden. Letztlich wurde diese Streckenführung im

Staatsvertrag festgelegt, womit auch die letzten Diskussionen über die

Variante Süd vom Tisch waren. Wobei leichte Abweichungen durchaus noch

möglich waren. Bei der genaueren Planung wurden letztlich die Zufahrten

etwas gestreckter ausgeführt. Die Einführung in den neuen

Bahnhof

Arth-Goldau sollte in einem

Keilbahnhof

erfolgen. Nur so konnte man die minimalen Radien von 300 Meter auch in

diesem Bereich einhalten. Die

Konzession

zum Bau wurde von der Eidgenossenschaft bereits am 1. Juli 1869 erteilt.

Sie war auf 25 Jahre befristet. In dieser Zeit musste die

Bahnlinie

gebaut und dem Betrieb übergeben werden. Ansonsten wäre die Konzession

erloschen. Die Auslegung der Konzession sah eine Anpassung derselben mit

der Eröffnung der Bahnlinie vor. Dabei sollte eine Betriebskonzession

entstehen, die jedoch an der Laufzeit nichts veränderte.

Der Bauunternehmer Louis Favre aus Genève

unterbot die Konkurrenten dabei sowohl bei der Bauzeit als auch beim

Preis. Unterzeichnet wurde der Vertrag am 07. August 1872. Neben dem angenommenen Angebot, stach zudem eines aus England heraus. Die «Machine tunneling Cie» offerierte bei einer Bausumme von lediglich 5.3 Millionen Schweizer Franken eine besondere Lösung. In sechs Jahren sollte der

Tunnel

mit einer Maschine mit Diamantbohrkopf in seiner vollen Grösse

ausgebrochen werden. Damit war bereits 1870 die Idee einer

Tunnelbohrmaschine, wie sie beim

Basistunnel

verwendet wurden, vorgeschlagen worden. Die Dauer der Bauzeit veranschlagte Favre auf acht Jahre. Dabei war der Bauunternehmer ausgesprochen optimistisch. Zudem wurden im Vertrag auch die Bonitäten geregelt, welche Strafen und Belohnungen bei kürzerer oder längerer Bauzeit vorsahen. Spezielle Klauseln über unvorhergesehene

Probleme gab es hingegen nicht. Damit trug letztlich Louis Favre das

gesamte Risiko beim Bau des Gotthardtunnels. Die Strecke der

Gotthardbahn sollte gemäss diesem Projekt eine Länge von nahezu

300 Kilometer umfassen. Dabei mussten viele

Tunnel

und

Brücken

gebaut werden. Das Startkapital wurde daher auf 56 Millionen Schweizer

Franken festgelegt und entsprechend Aktien und Obligationen herausgegeben.

Diese wurden in der Schweiz, in Deutschland und Italien veräussert.

Geregelt war die internationale Emission der Aktien im Staatsvertrag. Nicht Bestandteil im Projekt

Gotthardbahn waren diverse andere für die Anbindung benötigte

Strecken. Diese waren in der Schweiz durch die

Verbindungsbahn

in Basel und durch die Aargauer

Südbahn

sicher zu stellen. In Italien galt es die Zufahrten an die Gotthardbahn zu

bauen. So sollte eine erste internationale

Bahnlinie

in Europa entstehen. Doch bis diese wirtschaftlich genutzt werden konnte,

musste sie zuerst gebaut werden. |

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

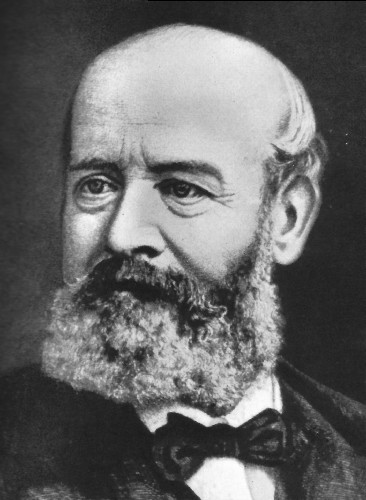

Von

den vielen Ideen dieser Alpenbahnen, gab es in der Schweiz drei

verschiedene Lösungen. Diese querten die Alpen bei den Pässen am

Lukmanier, Gotthard und Grimsel. Wobei letztlich nur noch die Strecken am

Lukmanier und am Gotthard in die engere Auswahl gelangen sollten. Erst das

Umschwenken von Alfred Escher führte dazu, dass das Projekt

Von

den vielen Ideen dieser Alpenbahnen, gab es in der Schweiz drei

verschiedene Lösungen. Diese querten die Alpen bei den Pässen am

Lukmanier, Gotthard und Grimsel. Wobei letztlich nur noch die Strecken am

Lukmanier und am Gotthard in die engere Auswahl gelangen sollten. Erst das

Umschwenken von Alfred Escher führte dazu, dass das Projekt

Startpunkt

der neuen Strecke der

Startpunkt

der neuen Strecke der

Die

in Luzern, genauer bei Gütsch, beginnende Strecke, sollte zuerst den Ufern

des Vierwaldstättersees folgend zum Gebiet «Hohle Gasse» führen. Im Raum

Immensee sollte schliesslich die Zuführung der

Die

in Luzern, genauer bei Gütsch, beginnende Strecke, sollte zuerst den Ufern

des Vierwaldstättersees folgend zum Gebiet «Hohle Gasse» führen. Im Raum

Immensee sollte schliesslich die Zuführung der  Im

Urner Talboden führte die Linie in einem leichten Bogen nach dem Hauptort

des Kantons Uri, Altdorf. Altdorf sollte einen standesgemässen

Im

Urner Talboden führte die Linie in einem leichten Bogen nach dem Hauptort

des Kantons Uri, Altdorf. Altdorf sollte einen standesgemässen

Südlich

vom

Südlich

vom

Baubeginn

der

Baubeginn

der