|

Entwicklung und Beschaffung |

||||

| Navigation durch das Thema | ||||

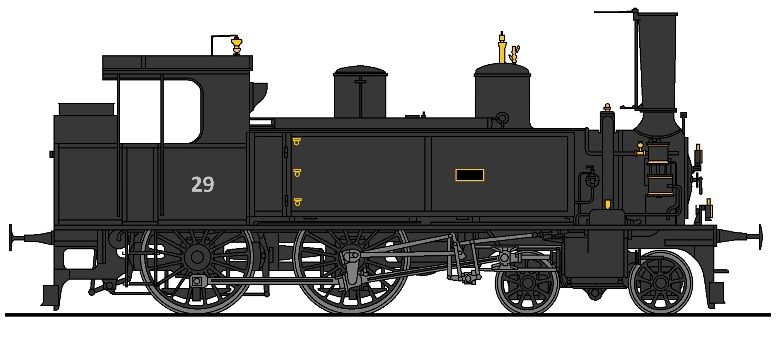

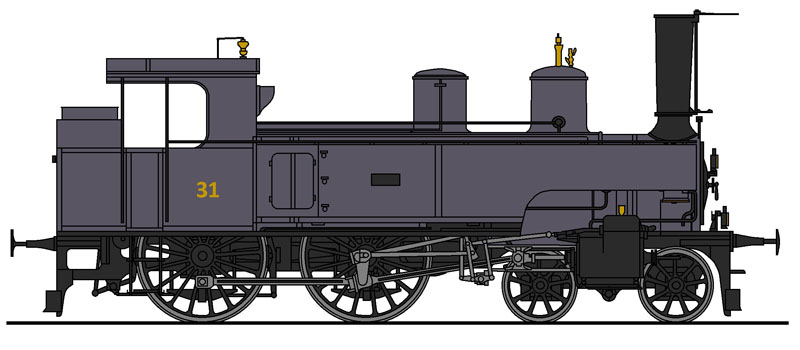

| Baujahr: | 1882 | Leistung: | 404 kW / 550 PS |

|

| Gewicht: | 49.4 t | V. max.: | 75 km/h |

|

| Normallast: | 50t bei 40 km/h | Länge: | 10 100 mm |

|

|

Auch wenn man vor der Eröffnung erwartete,

dass die neue Strecke über den Gotthard dem

Güterverkehr

dienen sollte, mussten auch

Reisezüge befördert werden. Solche verkehrten auf

den Tessiner Talbahnen und mit der durchgehenden Strecke sollten auch

Schnellzüge

anzutreffen sein. Um diese zu befördern, musste daher eine kleine Serie

Lokomotiven

beschafft werden, die auf flachen Abschnitten schnell fahren konnte.

Man konnte annehmen, dass man sich auch

erhoff-te, mit der Bespannung auf der

Bergstrecke

bis nach Bellinzona zu fahren. Der flache Abschnitt war schlicht zu kurz

geraten, für einen sinnvollen Wechsel der Bespannung. Für den neuen Abschnitt zwischen Immensee und Erstfeld galt das jedoch nicht. So war hier die Di-stanz deutlich grösser und zudem sollten die Loko-motiven die Züge auch bereits in Luzern abholen können. Auf der bestehenden Strecke wurde damals

schnell gefahren. Wobei sich betrieblich ein Wechsel der Bespannung auch

in Arth-Goldau ergeben könnte. In dem Fall zog eine Maschine der

SCB

den Zug bis zum Wechsel. Auch wenn die Strecke kürzer wurde, die

Lokomo-tiven

konnten damals nicht bis ins Tessin fahren. Das Problem dabei war der

Brennstoff,

denn wurde schon einer grosser Teil der

Kohlen

im

Flachland

verbraucht, konnte diese auf der Strecke über den Berg nicht mehr

ausreichen. Wobei wir hier etwas genauer hinsehen müssen, denn so einfach,

wie es vorher von mir dargestellt wurde, war die Sache keineswegs. Beim Einsatz von

Schlepptenderlokomotiven

hätte man die Strecke durchaus ohne Probleme geschafft. Jedoch hätten dann

viele

Kohlen

verladen werden müssen. Die Folge davon war, dass wir einen schweren

Kohlenwagen

erhalten würden. Dessen Gewicht musste aber von der

Anhängelast

abgezogen werden. Die

Zugkraft

wurde bei der

Lokomotive

erzeugt. Alles, was dann noch angehängt wurde, war Last und so auch der

Tender.

Daher musste eine

Lokomotive

für den Abschnitt Immensee – Erstfeld gesucht und gebaut werden. Die

erwarteten massge-blichen Steigungen sollten nicht mehr als 12‰ betragen,

was durchaus kräftige Modelle verlangte. Jedoch auch ein häufiger Wert in

der Schweiz. Die Verwaltung der Gotthardbahn hätte sich schon bei der ersten Beschaffung grosse Schlepptenderlokomotiven für die Strecke Immensee – Erstfeld gewünscht. Als Muster wurde die Baureihe B der Tessiner Talbahnen gewählt. Diese gab es bereits und so hätte sich ein

Nachbau angeboten. Mit den zwei

Triebachsen

war sie für die Steigungen ideal und auch von der Geschwindigkeit her

hätte sie durchaus gepasst. Das Problem war finanziell begründet. Lokomotiven mit einem Schlepptender sind bei der Beschaffung teuer. Mit anderen Wor-ten, es musste für den kurzen flachen Abschnitt viel Geld ausge-geben werden. Dieses fehlte in den Kassen und man musste

ja noch Maschinen für die neuen

Bergstrecken

beschaffen. Die Baureihe B war da-her im Norden vom Tisch. Im Tessin

reichte die vorhandene Anzahl für den Verkehr aus. Man musste daher ein Betriebskonzept

erarbeiten, das mit anderen

Lokomotiven

auskommen musste. Dabei spielte die Strecke eine ganz bestimmte Rolle, die

wie wir vorhin gesehen haben, sehr unterschiedlich war. Für auf mehreren

Abschnitten durchgehende Lokomotiven war nur die Baureihe B geeignet, aber

die gab es nicht. Trotzdem müssen wir dieses gewünschte Modell genauer

ansehen, denn es war klar, deren Eckdaten galten.

|

||||

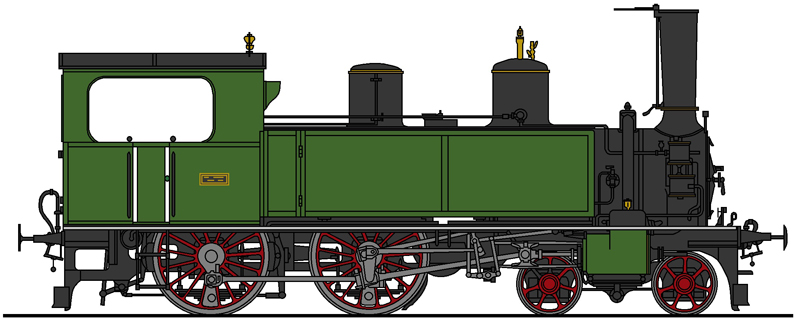

| Baujahr: | 1874 | Leistung: | 294 kW / 400 PS |

|

| Gewicht: | 53.4 t | V. max.: | 70 km/h |

|

| Normallast: | 55t bei 30 km/h | Länge: | 14 080 mm |

|

|

Wenn wir diese Eckdaten mit jenen vom

Anfang des Kapitels vergleichen, erkennen wir das Problem des

Tenders.

Die

Lokomotive

war mit geringerer

Leistung

deutlich schwerer. So veränderte sich die

Normallast

auf der maximalen Neigung der Strecke. Auch wenn sie mehr ziehen konnte,

sie war dabei deutlich langsamer als das letztlich beschaffte Modell. Doch

noch war dieses ja gar nicht entwickelt worden.

So konnte man in den Jahren die

Lokomotiven

er-proben und musste nicht lange nach neuen Modellen Ausschau halten.

Verhindert wurde das durch die hohen Kosten für den Bau des Haupttunnels,

da dort mehr Dynamit als berechnet, benötigt wurde. Mit den Eckdaten der Reihe B konnte man durchaus arbeiten. Das obwohl die Maschine bereits ein paar Jahre alt war. Man musste diese nun in eine

Lokomotive

packen, die keinen

Schlepptender

hatte. Eine

Tenderlokomotive

schaffte aber den ganzen Weg nicht mehr. Daher sollte sie nun auf den

flachen Strecken verwendet werden. Dort sollte im Norden etwas schneller

gefahren werden, denn die Strecke war für maximal 75 km/h ausgelegt

worden. Zwar bedeutete das, dass jeder Schnellzug

in Erstfeld und Biasca anhalten musste. Auch die internationalen Züge, die

man erwartete, würden dazu gehören. Ein Konzept, das notgedrungen gewählt

wurde. Schlicht, weil man nicht über das dazu erforderliche Kapital

verfügte. Jedoch erlaubte das auch für die

Bergstrecken

angepasste Maschinen beschaffen zu können. Besonders wenn da auf das

zweite

Triebfahrzeug

verzichtet werden konnte. Die Länge der Strecke von Immensee nach

Erstfeld war gerade kurz genug, dass diese ohne Probleme von

Tenderlokomotiven

befahren werden konnte. Doch damit war erst die Richtung bestimmt worden.

Um eine passende Maschine zu finden, musste man sich auch bei anderen

Bahnen umsehen und davon gab es viele. Irgendwo wird sich wohl ein Muster

für die neue

Schnellzugslokomotive

finden lassen.

Einziger Nachteil, war das Alter, aber für

ein ein-faches Muster sollte das keine Rolle spielen, zumal sich die

Gotthardbahn

keine komplett neu ent-wickelte Baureihe leisten konnte. Sehen wir uns das

Muster an. Bei der Reihe A handelte es sich um eine

Tender-lokomotive

mit zwei Trieb- und zwei

Laufachsen.

Sie war für eine Fahrrichtung ausgelegt worden und daher wurden die beiden

Laufachsen an der Spitze angeordnet. Wir haben deshalb die

Achsfolge

2B erhalten. Mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h war sie für flache

Bahnlinien

ausgelegt worden. Das hatte zur Folge, dass bei Neigungen von 12‰ noch 170

Tonnen mitgeführt werden konnten. Für die

Gotthardbahn

hätte nur ein bisschen mehr

Leistung

vorhanden sein müssen. In Anbetracht der Entwicklung in den letzten Jahren

sollte das kein Problem sein. Mit mehr Leistung hätte die

Höchstgeschwindigkeit

und die

Anhängelast

leicht erhöht werden können. Damit war die eigentlich Entwicklung schnell

abgeschlossen worden, denn wirklich viel Eigenleistung musste das

Direktorium in diesem Fall nicht erbringen. In der Folge wurde von der

Gotthardbahngesellschaft

eine Bestellung ausgelöst. Erwartet würden dabei sechs

Tenderlokomotiven

mit zwei Trieb- und zwei

Laufachsen.

Diese sollte für Schnell- und

Personenzüge

geeignet sein. Ein Einsatz vor

Güterzügen

war hingegen nicht vorgesehen und auch die

Bergstrecke

war nur nebenbei erwähnt worden. Eine Einrichtungslokomotive für die

flachen Strecken im Norden.

Dennoch mit sechs

Lokomotiven

war der mögliche Auftrag für die Industrie recht lukrativ, denn in vielen

Fällen wurden oft nur einzelne Modelle beschafft. Das weil das Geld in den

Kassen fehlte. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Lokomotive sollte bei 75 km/h liegen und war daher für eine Schnellzugslokomotive nicht besonders hoch festgelegt worden. Viele Bahnen hatten Maschinen, die mit bis zu 90 km/h verkehren konnten. Da aber die Zufahrten zur

Bergstrecke

nicht für eine höhere Geschwindigkeit ausgelegt waren, reichte die

geforderte Ge-schwindigkeit problemlos für die

Gotthardbahn aus. Bei den im Tessin bereits erstellten

Strecken sah das anders aus. Hier waren die Anlagen für eine

Höchstgeschwindigkeit

von 90 km/h ausgelegt worden. Gefahren wurden diese Werte jedoch nicht, da

hier ja die alten Modelle der Tessiner Talbahnen verwendet wurden und

diese nicht so schnell fahren konnten. Mit anderen Worten, wegen den

miesen Finanzen wurde nicht das Optimum aus der Strecke geholt. Bei den zulässigen

Normallasten

wurden für die ausgeschriebenen

Lokomotiven

auf Strecken mit

Bahnlinien

von 12‰ mindestens 160 Tonnen verlangt. Bei der entsprechenden

Geschwindigkeit lag man bei 45 km/h. Damit lag man unter dem Muster, aber

der Zug sollte schneller die

Rampen

bezwingen können und das ging nur mit einer etwas geringeren

Anhängelast

für die kleine

Schnellzugslokomotive

der

Gotthardbahn.

Nur leicht sank dabei die Geschwindigkeit,

die nun mit 40 km/h angegeben wurden. Damit war klar, mit der neuen als

Baureihe BI geführten

Lokomotive

sollten in erster Linie im

Flachland

nördlich des Gotthards befahren wer-den. Das wurde bei der Ausschreibung so nicht genannt. Die Anzahl der Maschinen hätte nicht ausgereicht um auch die Bergstrecke zu befahren. Hinzu kam, dass diese kaum für Tenderlokomotiven geeignet war, denn es war eine lange Strecke zu befahren. Das obwohl die Vorräte bei der

Kohle

gleich zu Beginn zu einem grossen Teil aufgebraucht wurden, denn bergab

ging es auch ohne viel Dampf. Bis Erstfeld war es relativ kurz. Von den eingereichten Angeboten entschied sich das Direktorium für die Eingabe der Firma Krauss + Cie aus dem bayrischen München. Man kann annehmen, dass die

Gotthardbahn zumindest zu Beginn die

Lokomotiven

in Deutschland bestellte um die von dort an den Bau gezahlten Gelder zu

kompensieren. Solche Gegengeschäfte waren damals durchaus üblich und die

junge Gesellschaft hatte vermutlich auch keine grosse Wahl. In der Schweiz gab es eigentlich nur die

Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in Winterthur. Die junge

Firma hatte durchaus Aufträge der

Gotthardbahn erhalten und sie lieferte auch an andere Bahnen. Für

ein junges, sich noch im Aufbau befindliches Unternehmen konnten sechs

weitere

Lokomotiven

dazu führen, dass die Lieferfristen nicht eingehalten werden konnten. Das

war hier aber ein wichtiger Punkt.

Dabei kam es zu einem Nachbau der von der

Ma-schinenfabrik in Esslingen gebauten Reihe A, die wir vorher als Muster

angesehen haben und die sich in der Schweiz bereits bewährt hatte. Pikant,

war dabei der Nachbau eines anderen Herstellers. Man bot der Gotthardbahn daher eine bewährte und in der Schweiz bereits eingesetzte Lokomotive an. Auch von der Höchstgeschwindigkeit her passte das Muster gut zur Forderung. Ob man bereits damals ahnte, dass sich die

Maschinen der beiden Bahnen im

Bahnhof

von Luzern durchaus begegnen sollten, entzieht sich meiner Kenntnis. Doch

damit waren die Besonderheiten dieses Auftrages nach München nicht

erledigt. Über den Stückpreis der

Lokomotive

ist wenig bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Maschinen

zwischen 50 000 und 60 000 Schweizer Franken kosteten. Das war durchaus

ein üblicher Preis, der auch dank der Spionage von diesem Hersteller

angeboten werden konnte. Die grössten Kosten waren entfallen, da keine

neue Entwicklung gemacht wurde, was der Teil ist, der eine Lokomotive so

teuer macht. Damit war sie für eine

Schnellzugslokomotive

relativ billig geraten, was natürlich den Kassen der

Gotthardbahn gefiel. Der Grund ist dabei schnell klar, denn hier

wurden normalerweise grosse

Schlepptenderlokomotiven,

wie die bei den Tessiner Talbahnen eingesetzte Baureihe B verwendet. Die

Gotthardbahn bekam aber

Tenderlokomotiven,

die eher zur

Nebenbahn

passten und eigentlich nicht so richtig an den Gotthard gehörten.

Der Grund lag darin, dass die vorhandenen

Modelle durchaus auch einige Jahre für den Verkehr bei den

Reisezügen

ausreichten und weil für die

Berg-strecken

kräftiger Modelle benötigt wurden. Auch zu einer weiteren Lieferung der

Baureihe BI sollte es nicht mehr kommen. Die

Gotthardbahn hatte ihre Maschinen für die

Schnellzüge

und den

Personenverkehr

auf flachen Strecken. Jedoch muss auch erwähnt werden, dass diese Baureihe

bei anderen Bahnen ebenfalls beschafft wurde. Dabei kamen die Muster der

Gotthardbahn nach deren Bau bei der Jura-Simplon-Bahn

JS

ebenfalls in einer grösseren Serie zum Einsatz. Wer sich jedoch bei der

Gotthardbahn etwas auskennt, der weiss, dass der grosse Zuwachs

beim Verkehr in erster Linie die

Güterzüge

betraf. Auf der Strecke verkehrten innerhalb von 24 Stunden lediglich zwei

durchgehende

Schnellzüge.

auch die anderen

Reisezüge verkehrten um 1882 noch nicht so oft, wie

das heute der Fall war. So wurden schlicht in den ersten Jahren auf der

nördlichen Seite keine neuen

Lokomotiven

benötigt. Jedoch sollten im Tessin die Modelle aus

den Anfängen nach der Aufnahme des Betriebes nach wenigen Jahren teilweise

abgelöst werden. Diese waren schon in die Jahre gekommen und für die

langen

Schnellzüge

mussten oft zwei Maschinen verwendet werden. Diese fuhren dann im

gemütlichen Tempo von 70 km/h von Biasca nach Bellinzona, wo dann für die

Rampe

der Linie über den Monte Ceneri neu bespannt wurde.

Ein Wert, der damals in der Schweiz im

Flachland

durchaus üblich war und der erst 1900 übertroffen wurde. Zwar gab es diese

Abschnitte auch im Nor-den, sie waren jedoch nur kurz und wirkten sich

nicht so stark aus. So kam es, dass es um 1890 zu einem Nachbau der Baureihe kam. Jetzt sollten diese aber von der Maschinenfabrik Maffei in München gebaut werden. Das Werk blieb gleich und nur der Name

änderte sich. Das letzte galt auch für die drei neuen

Lokomotiven,

die an die

Gotthardbahn geliefert werden sollte, denn jetzt spielte Geld

keine so wichtige Rolle mehr und in Luzern konnte man sich auch Luxus

leisten. Geführt wurden diese drei für maximal 90

km/h geeigneten Maschinen als Reihe A2. Die Bezeichnung lässt einen

grösseren Unterschied zur Reihe BI vermuten, aber dies rührte von der

Umstellung der Bezeichnungen. Die Nummern 31 bis 33 zeigten klar die

grosse Verwandtschaft. Aus diesem Grund werden wir nun auch diese Modelle

genauer ansehen und dabei auch gleich erfahren, wo sich die Unterschiede

befanden. Zum Schluss bleibt zu erwähnen, dass auch

von der Reihe A2 keine weiteren Modelle mehr beschafft wurden. Das war

eine Folge der neuen Entwicklung von Maschinen mit deutlich mehr

Zugkraft

bei hoher Geschwindigkeit. Die Schnellzüge der Gotthardbahn sollten daher

nach wenigen Jahren durchgehend mit einer

Schlepptenderlokomotive

befahren werden. Für die Beschaffung von älteren

Tenderlokomotiven

gab es keinen Grund.

|

||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Wegen

den Kosten sollten die

Wegen

den Kosten sollten die

Kleinere

Vorräte und dabei an den Schnittstellen der Strecke die Bespannung ändern,

erschien den verantwortlichen Leuten bei der

Kleinere

Vorräte und dabei an den Schnittstellen der Strecke die Bespannung ändern,

erschien den verantwortlichen Leuten bei der

Für

den Verkehr auf den Tessiner Talbahnen war die Baureihe B schlicht zu

gross. Jedoch wurden damals die Maschinen auch für die später durch-gehend

betriebene Strecke beschafft.

Für

den Verkehr auf den Tessiner Talbahnen war die Baureihe B schlicht zu

gross. Jedoch wurden damals die Maschinen auch für die später durch-gehend

betriebene Strecke beschafft. Als

Muster konnte die Reihe A genommen werden die von der Bernischen

Als

Muster konnte die Reihe A genommen werden die von der Bernischen

Damit

war klar, die grosse

Damit

war klar, die grosse  Auch

wenn das im Betrieb nicht zu erwarten war, für die

Auch

wenn das im Betrieb nicht zu erwarten war, für die

Das

Angebot der Firma Krauss + Cie aus München überraschte jedoch, denn in

Bayern machte man sich das Leben leicht und bot eigentlich nur eine

ang-epasste

Das

Angebot der Firma Krauss + Cie aus München überraschte jedoch, denn in

Bayern machte man sich das Leben leicht und bot eigentlich nur eine

ang-epasste

Gerade

die Strecke zwischen den

Gerade

die Strecke zwischen den