|

Mechanische Konstruktion |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Auch wenn es sich bei den Baureihen BI und A2 um

Tenderlokomotiven handelte, die Maschinen waren als Einrichtungsfahrzeug

ausgelegt worden. Wie die grossen Modelle mit

Schlepptender, mussten also

auch sie nach der Fahrt eine

Drehscheibe

aufsuchen. So konnten die

Höchstgeschwindigkeiten nur mit dem

Kamin vorne ausgefahren werden. In der

Gegenrichtung war jedoch nur ein langsameres Tempo zugelassen.

Genau das war der Grund, warum man bei den

Ei-senbahnen oft auf

Tenderlokomotiven

setzte. Nur bei kleineren

Geschwindigkeiten gab es auch vor 1900 Maschinen die für beide

Fahrrichtungen ge-eignet waren. Als tragendes Element war ein aus einzelnen Stahl-blechen aufgebauter Rahmen verwendet worden. Die einzelnen Bauteile dieses Plattenrahmens wur-den mit der Hilfe von Nieten so verbunden, dass ein verwindungssteifes Bauteil entstand. Nur an wenigen Bereichen wurden

Gussteile, oder einfache Stahlprofile verwendet. Es entstand so ein

Rahmen, der damals in der Schweiz bei vielen Baureihen verwendet wurde. Die beiden Längsträger wurden mit den Querträgern so

verbunden, dass ein rechteckiges Bauteil entstand. Als Abschluss dieses

Bauteils war an jedem Ende ein

Stossbalken

angebracht worden. Diese

Stossbalken waren sowohl bei der Höhe, als auch bei der Ausführung bereits

damals genormt worden. Der Grund fand sich in den dort montierten Zug- und

Stossvorrichtungen, die nach den Normen der

UIC ausgeführt wurden. Mittig dieses

Stossbalken wurden die

Zugvorrichtungen

nach den Normen der

UIC montiert. Dazu wurde im Rahmen ein federnd

gelagerter

Zughaken eingebaut. Die kräftigen

Spiralfedern sorgen dafür,

dass der Haken gegen den Stossbalken gezogen wurde. Eine weitere

Möglichkeit dieses Bauteil zu bewegen gab es nicht mehr. Wie damals

üblich, war der Haken mit Ausnahme der Längsrichtung starr geführt worden.

Damit

die Lasche der

Kupplung

in unbenutztem Zustand nicht mit den

Schienen

kollidierte, war ein Hilfshaken vorhanden, in dem die

Schraubenkupplung

abgelegt

werden konnte. Als Alternative wurde sie aber sehr oft in den

Zughaken

gelegt. Nachteilig bei der Schraubenkupplung nach UIC war, dass sie lediglich Zugkräfte, aber keine Stosskräfte aufnehmen konnte. Daher musste sie mit den seitlich am Stossbalken montierten Stossvorrichtungen ergänzt werden. Dazu wurden diese auf der Höhe der

Kupplung am Balken mit der Hilfe von Schrauben befestigt. Schrauben wurden

verwendet, da diese Bauteile im Betrieb oft beschädigt wurden und sie so

den Rahmen schützten. Als Stossvorrichtungen wurden zwei Puffer verwendet. Verbaut wurden übliche Stangenpuffer. Die in Längsrichtung bewegliche Pufferstange nahm die üblichen Stösse auf und diese wurden mit den kräftigen Spiralfedern abgebaut. So wurden nur noch die üblichen

Stosskräfte in den

Stossbalken

abgeleitet. Damit dieser dabei nicht

beschädigt wurde, waren die

Puffer

gegenüber dem

Platten-rahmen mit

Gussteilen abgestützt worden. An der Pufferstange wurden die Kontaktteile

angebracht. Diese

Pufferteller

waren jedoch nicht gleich aufgebaut worden.

Es handelte sich um runde Modelle und dabei wurde beim rechten

Puffer eine

flache Ausführung verwendet. Beim anderen Puffer kam jedoch eine gewölbte

Ausführung zur Anwendung. So war gesichert, dass sich nie zwei identisch

ausgeführte Pufferteller berühren konnten. Auch das war in den Normen

geregelt worden.

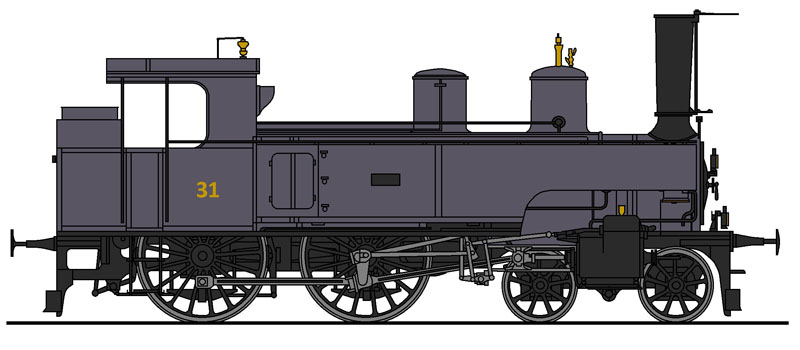

Die später gebauten Maschinen der Baureihe A2 wurden jedoch leicht

ge-streckt und hatten daher eine Länge von 10 490 mm erhalten. Ein

Unterschied, der jedoch im

Laufwerk

begründet war, das wir aber später

ansehen. Unter dem tragenden Plattenrahmen wurden wegen dem später noch genauer vorgestellten Laufwerk noch die Halterungen für die Schienenräumer mon-tiert. Dabei wurden diese mit Schrauben daran befestigt

und sie waren nur nach vorne vorhanden. Dank den Schrauben konnten die

Bleche leicht ausge-wechselt, aber auch in der Höhe eingestellt werden. Das

war wichtig, weil hier eine Anpassung an die Abnützung der

Räder erfolgen

musste. Da die beiden Baureihen nur für eine Hauptrichtung

ausgelegt wurden, waren auf der hinteren Seite keine

Schienenräumer

montiert. Trotzdem waren auch hier die Halterungen vorhanden. Jedoch

montierte man an diesen lediglich Reisigbündel. Diese reinigten die

Schienen. Eine Massnahme, die ausreichend war, wenn mit der

Lokomotive

rückwärts gefahren werden musste. Der Grund war die geringere erlaubte

Geschwindigkeit. Wenn wir uns nun den auf dem

Plattenrahmen verbauten

Bauteilen zuwenden, dann werden wir schnell erfahren, dass bei einer

Tenderlokomotive

deutlich mehr vorhanden war, als bei den Modellen, die

mit einem

Schlepptender verkehrten. Der Grund war simpel, denn hier

mussten die Vorräte auf dem Fahrzeug mitgeführt werden und daher nutzten

die Hersteller den verfügbaren Platz so optimal, wie nur möglich aus.

Wichtig war

das, weil hier Arbeiten am

Kessel

aus-geführt werden mussten. Für den

erforderlichen Halt des Personals, war auf dem Umlaufblech eine

Halte-stange montiert worden. Ein einfacher Aufstieg, der in diesem Bereich

damals üblich war. Wechseln wir auf die andere Seite der Lokomotive. Wobei wir nicht bis zum hinteren Stossbalken gehen, denn es wird Zeit, wenn wir uns das Führerhaus ansehen. Dieses war bei beiden Baureihen identisch ausgeführt worden. Beschränkt wurde dieser Aufbau durch das

rück-seitige

Kohlenfach und die davon montierten

Wasser-kästen. Nicht

sichtbar war, dass es um den

Steh-kessel mit der

Feuerbüchse

platziert

wurde. Aufgebaut wurde das

Führerhaus

sehr einfach. Es

bestand aus einer

Frontwand, einem Dach und den beiden identischen

Seitenwänden. Die Seitenwände waren im vorderen Bereich bis auf die Höhe

des Daches geführt worden. Im hinteren Bereich war die Wand jedoch nur bis

zu halben Höhe vorhanden und war oben einfach nur offen. Unterbrochen

wurden die Seitenwände in diesem Bereich durch die beiden seitlichen

Zugänge zum Führerhaus. Der Zugang erfolgte mit einer unter der einfachen

Einstiegstüre montierten Leiter. Bei der Ausführung der Leiter gab es nun

einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Baureihen. Bei der Reihe BI

war die ganze Leiter frei ausgeführt worden. Die Modelle nach dem

Baumuster A2 hatten jedoch noch einen Tritt in der Seitenwand erhalten.

Das war erforderlich, da hier den Fussboden etwas höher gelegt werden

musste.

Besonders bei der Baureihe A2, da diese eine etwas

längere Leiter erhalten hatte, als die älteren Schwestern, die kleinere

Räder hatten. Mit Ausnahme der Türe gab es jedoch keine

Absturzsicherungen. Nach vorne abgeschlossen wurde das Führerhaus mit der quer zur Fahr-richtung eingebauten Frontwand. Diese war um den Kessel angeordnet wor-den und sie war wegen den vor dem Führerhaus montierten Wasserkästen nur im oberen Bereich zu erkennen. Jedoch war dieser Teil

wichtiger, da hier auf beiden Seiten des

Kessels

über den Kästen beidseitig

einfache

Frontfenster verbaut wurden. Im unteren nicht sichtbaren Bereich

war es nur eine Wand. Verschlossen wurden die beiden Frontfenster mit den eingebauten Gläsern. Zum Schutz des Personals war gehärtetes Glas verwendet worden. Dieses hatte den Vorteil, dass es bei einem Bruch keine scharfkantigen Scherben bildete. Wie damals üblich, waren es wirklich

Fenster, denn sie konnten durch das Personal auch geöffnet werden. Ein

Vorteil im Sommer, da so etwas Fahrt-wind in das

Führerhaus

gelangte. Um den Blendeffekt der tief stehenden Sonne etwas zu milderen, wurden über den Frontfenstern Sonnendächer montiert. Wegen den runden Fenstern, wa-ren diese stark gerundet, was sich auf die optische Erscheinung der Sonndächer auswirkte. Das gerundete Blech war so aufgebaut

worden, dass es zur

Frontwand zulief und dabei seitlich bis zur halben

Höhe des Fensters führte. Eine einfache Lösung, die aber gute Ergebnisse

lieferte. Eigentlich fehlt uns nur noch die vierte Wand eines

Führerhauses. Diese war bei beiden Baureihen schlicht nicht vorhanden. Das

zeigte, dass es sich hier um Modelle handelte, die für eine Fahrrichtung

ausgelegt wurden, denn nur bei solchen Maschinen waren diese Führerhäuser

verbaut worden. Diese offene Ausführung wurde damals gewählt, weil die

Wärme von der

Feuerbüchse

abgeführt werden musste.

Um das

Führerhaus abzuschliessen, müssen

wir uns dieses Dach noch etwas genauer ansehen. Wobei wir hier keine

Unterschiede zwischen den beiden Bau-reihen befürchten müssen. Das Dach war seitlich leicht gewölbt worden und es stand auf den Seiten mit einer Wand etwas über diese hinaus. Die Lösung

hatte den Vorteil, dass auf dem Dach kein Wasser liegen blieb und dieses

in jedem Fall seitlich abfliessen und dann auf den Boden tropfen konnte.

Dank dem Überstand tropfte dieses jedoch nicht in das

Führerhaus, so dass

ein ansprechender Schutz vor diesen Auswirkungen des Wetters vorhanden

war. Weil die beiden Seitenwände nur zur Hälfte bis nach

oben geführt wurden, war nach hinten ein sehr grosser Übergang vorhanden.

Dieser konnte dazu führen, dass das Dach durch den Fahrwind ins Flattern

geraten konnte. Um diesen lärmigen Effekt zu verhindern, waren an den

hinteren Ecken des

Führerhauses einfache Abstützungen vorhanden. Dank

diesen können wir die Abmessung dieses Bauteils erkennen.

Hier waren nun aber grössere Unterschiede zwi-schen den beiden Baureihen vorhanden. Daher müs-sen wir etwas genauer hinsehen und dabei beginne ich mit dem hinten verbauten Kohlenfach. Das hinter dem Führerhaus aufgebaute Kohlenfach war nach oben offen, so dass es leicht mit einem Kran beladen werden konnte. Das war jedoch der einzige gleiche Punkt dieses Faches und wir müssen

bereits die beiden Reihen unterscheiden. Bei der älteren Baureihe BI wurde

die Rückwand über dem

Stossbalken senkrecht nach oben gezogen. So konnte

in dem

Kohlenfach ein Vorrat von zwei Tonnen

Kohle mitgeführt werden. Bei der Reihe A2 sollte der mitgeführte Vorrat etwas

erweitert werden. Dazu wurde die Rückwand nach hinten verschoben. Wegen

dem im Bereich der Zug- und

Stossvorrichtungen erforderlichen

Berner Raumes musste die Wand jedoch schräg nach oben geführt werden. Das hatte

zur Folge, dass der Vorrat bei dieser Baureihe lediglich auf 2.3 Tonnen

erweitert werden konnte. Sie sehen, dass der Platz bei

Tenderlokomotive

beschränkt war. Jedoch nur bei der Baureihe BI war der unter dem

Kohlenfach angebaute Kasten für das Werkzeug vorhanden. Dieser

Werkzeugkasten war speziell, da dieser bei den anderen Baureihen der

Gotthardbahn nicht vorhanden war. Für das mitgeführte Material wurde dort

eine Lösung im

Führerhaus gewählt. Hier hatte der Kasten jedoch den

Vorteil, dass das Werkzeug nicht mühsam gesucht werden musste und es von

aussen zugänglich war.

Gemeinsam war, dass diese

beidseitig vor dem

Führerhaus neben dem

Kessel aufgebaut wurden. Für die

weiteren Details müssen wir genauer hinsehen und dabei beginne ich mit der

älteren Baureihe BI, die noch nach dem Muster der Berner

Staatsbahn

aufgebaut wurde. Die Wasserkästen wurden bei der Reihe BI auf beiden Seiten bis in den Bereich der Rauchkammer geführt und sie waren rechteckig ausgeführt worden. In der Höhe waren sie durch die beiden Frontfenster beschränkt worden. Das führte dazu, dass diese

Lokomotiven

einen Vorrat

von 5,4 m3 Wasser mitführen konnten. Zur Kontrolle des

Füll-standes waren unmittelbar von den

Führerhaus drei über-einander

angeordnete Hähne vorhanden. Bei der Baureihe A2 begannen die Unterschiede bereits vor dem Führerhaus. Hier war in der geschlossenen Wand ein Bereich vorhanden, der für die Luftpumpe benötigt wurde. Um den Zugang zu dieser

zu ermöglichen, waren gut sichtbare Tore vorhanden. Das hatte aber zur

Folge, dass die

Wasserkästen

weiter nach vorne geführt werden mussten und

es deswegen zu einem grösseren Problem mit den

Dampfmaschinen kam. Um den mitgeführten Vorrat trotzdem auf einen Wert

von 5,8 m3 Wasser zu erweitern, mussten die

Wasserkästen

bis

ans vordere Ende des

Kessels verlängert werden. Wegen der

Dampfmaschine

waren sie in deren Bereich jedoch nicht so weit nach unten gezogen worden.

Ein optischer Unterschied zur Reihe BI, der sehr leicht erkannt werden

konnte. Auch auf das

Laufwerk sollte das eine Auswirkung haben.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Solche

Solche

Ergänzt wurde dieser

Ergänzt wurde dieser  Mit den montierten

Mit den montierten

Auswirkungen hatte das auf das Umlaufblech. Dieses

war hier nur noch im Bereich des vorderen

Auswirkungen hatte das auf das Umlaufblech. Dieses

war hier nur noch im Bereich des vorderen

Auf beiden Seiten der halbhohen

Auf beiden Seiten der halbhohen

Die

Die

Wichtig ist das, weil wir im Gegensatz zur einer

Wichtig ist das, weil wir im Gegensatz zur einer

Grössere Unterschiede zwischen den beiden hier

vorge-stellten Baureihen gab es bei der Anordnung der

Grössere Unterschiede zwischen den beiden hier

vorge-stellten Baureihen gab es bei der Anordnung der