|

Die Bremsausrüstung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Ein Punkt, den es bei diesen

Lokomotiven

nicht gab, war ein System für

Druckluft.

Diese wurde nicht benötigt und die Funktionen, die heute damit gelöst

wurden, gab es nicht, oder sie wurden mit Dampf betrieben. Das hatte

jedoch zur Folge, dass diese auch nur bei einem gewissen Vorrat aktiviert

werden konnten. Auch wenn es nicht im Titel erwähnt wurde, müssen wir

diese Bereiche ansehen und das erfolgt in diesem Abschnitt.

Da sie jedoch erst wichtig wurden, wenn mit

dem Dampf das Fahrzeug in Bewegung versetzt wurde, ergaben sich keine

Probleme damit, denn dann funktionierten auch diese Einrichtungen ohne

Probleme. Etwas übertrieben war die Mehrzahl. Es war nur eine Funktion vorhanden, die nicht direkt mit dem Antrieb zu tun hatte und die trotzdem bei jeder Lokomotive benötigt wurde. Die Rede ist von den akustischen Signalen. Diese wurden damals noch recht oft gegeben,

denn die

Bremser

auf den Wagen wurden damit infor-miert, wenn zu bremsen ist. Bei einem

längeren Zug musste also auch am Schluss das Signal gehört werden. Töne wurden mit einer Pfeife erzeugt. Diese war aus Messing aufgebaut worden und sie wurde auf dem Dach des Führerhauses montiert. Eine mechanische Lösung war für die Bedienung vorhanden. Wurde dort am Griff gezogen, öffnete sich

dank der

Zugstange

das bei der

Pfeife

montierte

Ventil.

Die Lautstärke konnte dabei mit der

Zugkraft

an diesem Griff geregelt werden. Je nach Situation, waren daher damit

mehrere Signale möglich. Betrieben wurde die

Lokpfeife

mit Dampf. Dieser wurde dem

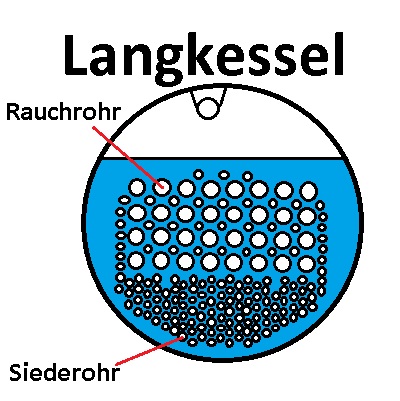

Kessel

entnommen und es gab ausser dem erwähnten Ventil keine Beschränkungen.

Daher waren die lautesten Klänge nur möglich, wenn sich im Kessel der

maximale Dampfdruck befand. Bei der Fahrt reichten aber die Klänge immer

aus, dass die

Bremser

den Auftrag auch hörten. Wie diese anzuweisen waren, wurde mit mehreren

Tönen in kurzer Folge erzeugt.

Zudem waren die

Pfeifen

sehr laut und auch damals hatten nicht alle An-wohner Freude an den lauten

Signalen der Dampflokomotiven. Wie das ge-meint war, zeigt eine Anweisung

der

Gotthardbahn. So wurde das Lokomotivpersonal folgendermassen angewiesen: « Das Be-tätigen der Pfeife zwecks Erweckung des Stationspersonals ist in der Station Maccagno ist im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr zu unterlassen.» Sie sehen, auch damals waren die lauten

akustischen Signale nicht überall erwünscht. Wie der

Fahrdienstleiter

in dieser Zeit geweckt werden sollte, das ist im Dokument nicht

überliefert worden und endete wohl in einem Marsch. Es wird nun aber Zeit, wenn wir uns den Bremsen zuwenden. Da diese Bau-reihe auf Bergstrecken verkehren sollte, musste eine gewisse Sorgfalt ange-wendet werden. Wir erinnern uns die

Rampe

von Rivera nach Giubiasco hatte die gleiche Neigung, wie es sie am

Gotthard gab. Bei der Reihe CI hatte man jedoch keinen

Tender,

der mit guten

Bremsen

versehen werden konnte. Die volle

Bremskraft

musste von der

Lokomotive

erzeugt werden. Pneumatische

Bremssysteme

gab es damals noch nicht und daher konnten diese hier auch nicht verbaut

werden. Da die vier nachträglich gebauten Maschinen nur ein Jahr später in

Betrieb genommen wurden, galt das auch für diese

Die

Bremser

waren mit einen geringen Lohn angestellt und wirkten sich daher nicht so

sehr auf die Kassen aus. Zu-mal im flachen Bereich nicht jeder Wagen mit

einem Bremser versehen wurde. Rein theoretisch hätte eine mit Dampf arbeitende Lösung für die Bremsen umgesetzt werden können. Diese war hier sogar vorhanden, nur arbeitete sie mit den Dampfmaschinen und wird daher mit dieser vorgestellt. Die hier verbauten reinen Reibungs-bremsen

wurden deshalb von Hand be-dient und das galt auch für die

Loko-motive.

Wir können deshalb gleich mit dem mechanischen Teil der

Bremsen

beginnen. Um die

Bremsen

bedienen zu können, war im

Führerstand

die entsprechende Einrichtung vorhanden. Dazu wurde nur eine einfache

Kurbel verwendet, die mit verdrehen das angeschlossene Gestänge bewegte.

Solche

Spindelbremsen

waren damals üblich. Dabei war die Kurbel dieser Lösung mit einer

Arretierung versehen worden. Dank dieser konnte die Kurbel auch im

gebremsten Zustand blockiert werden. Wegen dieser Arretierung konnte sich die

Bremse

nicht ungewollt lösen. Daher wurde diese Lösung angewendet, wenn die

Lokomotiven

bei einem längeren Aufenthalt gesichert werden musste. Die Regeln besagten

dazu, dass die Kurbel auf der Lokomotive arretiert werden musste, wenn das

Lokomotivpersonal

den

Führerstand

verlassen wollte. Das galt auch, wenn nur kurz die diversen

Gleitlager

frisch geschmiert wurden.

Ein Prinzip, bei dem bis heute nichts mehr

verändert wurde. Wobei neuste Lösungen sogar auf diese

Bremsge-stänge

verzichten, da es doch ein ansehnliches Gewicht aufweisen. Die eigentliche Bremse war einem gewissen Verschleiss unterworfen. Damit dadurch die Spindelbremse nicht plötzlich funktionslos wurde, konnte das Gestänge nach-gestellt werden. Dazu war ein Bremsgestängesteller vor-handen. Dieser

Gestängesteller

konnte jedoch nur in einer Werk-statt nachgestellt werden. Daher mussten

die Maschinen regelmässig in den Unterhalt um die

Bremsen

neu einzu-stellen. Trotzdem sollten die

Lokomotiven

nicht immer optimal bremsen. Wir sind damit bei der eigentlich Bremse angelangt. Bei dieser Lokomotive wurde eine damals übliche Klotz-bremse verbaut. Diese wirkte mit je einem Bremsklotz pro Rad auf die mittlere und die hintere Triebachse. Es waren daher insgesamt vier

Bremsklötze

vorhanden. Wegen dem

Stangenantrieb

wurde die vordere

Triebachse

auch abgebremst, denn durch die Stangen konnte diese nicht frei drehen und

so waren alle Triebachsen gebremst. Bei der

Klotzbremse

werden die

Bremsklötze

aus Grauguss gegen die

Lauffläche

gepresst. Durch die so entstehende Reibung, wurde das

Rad

an der freien Drehung gehindert. Da nun der Bremsklotz aus einem weicheren

Metall bestand, als die

Bandage,

erfolgte die Abnützung bei den

Bremssohlen. Der Abrieb fiel dabei als

Bremsstaub

an und die winzigen Metallteile konnten dabei durchaus glühend heiss sein. Bleibt nur noch die

Laufachse.

Bei dieser wurde keine

Bremse

verbaut. Damals war das so üblich und in der Schweiz sollte sich bei den

Lokomotiven

in diesem Punkt auch nicht mehr viel ändern. Laufachsen galten immer als

ungebremst und davon gab es auch hier keine Abweichung, zumal das mit

einem

Bremsgestänge

nicht so leicht umgesetzt werden konnte. Da war es durchaus sinnvoll, wenn

bei der

Achse

keine

Handbremse

vorhanden war.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

So

war es leicht möglich, mit einem anderen Signal die Leute entlang der

So

war es leicht möglich, mit einem anderen Signal die Leute entlang der

Als

diese

Als

diese

An

der

An

der