|

Schlussworte |

|||

| Navigation durch das Thema |

|

||

|

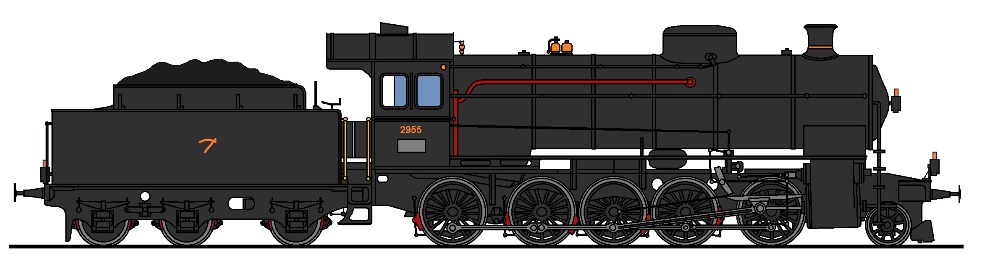

Wie war das nochmal. Der Schweizer Lokführer erklärte bei einem Treffen einem Kollegen aus Deutschland sehr zur Verwunderung der anderen Gäste, dass in der Schweiz selbst die Diesellokomotiven elektisch seien. Die hier vorgestellte Lokomotive war nur so zu ermöglichen und das obwohl man auf dem restlichen Kontinent fast ausschliesslich auf hydraulische Lösungen setzte. Wenn wir an die Eisenbahnen in der Schweiz

denken, meinen wir oft, dass diese elektrisch betrieben werden und somit

hier keine thermischen

Lokomotiven existieren. Das ist eine direkte Folge der

umfassenden Elektrifizierung. Die letztlich mit 99.9 % nahezu das ganze

Netz umfasste. Ausser Museumsbahnen, war da nur noch die Bahn von Brienz

auf das Rothorn. Dort fuhr man jedoch in erster Linie mit

Dampfmaschinen.

Deren Ausfall sorgt dafür, dass man immer

wieder zu

Lokomotiven greifen muss, die auch ohne

Fahrleitung

fahren können. Blickte man mit offenen Augen durch die

Bahnhöfe

erkannte man schnell mal eine Dampflokomotive, die irgendwelche Wagen

verschob und sich so nützlich machte. Diese rauchenden Relikte aus vergangenen

Tagen hatten sogar noch Strecken, die sie ausschliesslich bedienten. Die

elektrischen Eisenbahnen der Schweiz waren damals noch sehr weit entfernt,

doch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB wollten diese Dampflokomotiven

loswerden. Sie passten nicht zum Bild der modernen Eisenbahn. Dazu musste

aber passender Ersatz beschafft werden, dieser Ersatz sollte mit

Diesellokomotiven

bewerkstelligt werden. Man wusste aber sehr genau, dass man die

Vielzahl dieser

Lokomotiven sehr gering halten wollte. Die elektrischen

Lokomotiven hatten den Vorrang und nur dort, wo es nicht anders ging,

sollte eine Diesellokomotive

verwendet werden. Die Idee mit drei unterschiedlichen Klassen war schon

bald revolutionär und könnte in der heutigen Zeit ablaufen, aber die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB planten 1950 schon so und sie waren damit

sehr gut gefahren. Dabei war die

Lokomotive für den schweren

Rangierdienst

die erste, die abgeliefert wurde. Damit hatte die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB jedoch auch gleich ein internationales Zeichen gesetzt.

Die Maschine verfügte über zwei

Dieselmotoren.

Das war eigentlich keine besondere Sache, hätte man nicht eine Regelung

eingebaut, die es erlaubte einen Motor einfach auszuschalten und, sofern

er benötigt wurde, ihn wieder zu starten.

Ähnliche Lösungen gab und gibt es auch in

den USA und dort werden heute Diesellokomotiven

gebaut, die über vier kleine

Dieselmotoren

ver-fügen. Powerpacks, die zu- oder abgeschaltet werden können. Die Lokomotive arbeitete damit und trotz der grossen Leistung, verkehrte sie recht sparsam, denn wenn nur ein Motor arbeitet, verbraucht der andere keinen Treibstoff. Der Verbrauch sank auf den Wert einer mit-telklassigen Lokomotive und war daher für die Grösse der Lokomotive sehr gering ausge--fallen. Auch hier war die Bm 6/6 sicherlich eine

gute bis sehr gute

Lokomotive geworden. Die Er-bauer hatten gute Arbeit

geleistet. Dazu brauchte es nicht einmal strenge

Umweltvorschriften. Man wollte weniger Energie verbrauchen, also suchte

man eine Lösung. Man war lediglich bei zwei

Dieselmotoren.

Je mehr, desto besser hätte man die Maschine anpassen können. So gesehen,

kann man diese

Lokomotive als kleines Wunderwerk sehen. Die Bm 6/6 konnte

sich damit sicherlich bei vielen internationalen Ausstellungen den

Bewunderern stellen. Nur dazu kam es nicht, wenn die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB dort eine

Lokomotive zeigen konnten, war es sicher nicht ein

innovativer

Diesel,

sondern der neuste Schrei einer elektrischen Lokomotive. So blieb die

Diesellokomotive

immer im Schatten der elektrischen Maschinen. Verdient hatte sie es

sicherlich nicht, aber es war in der Schweiz das Schicksal von

Diesellokomotiven zudem hatte sie noch mit interner Konkurrenz zu kämpfen. Die Baureihe hatte einen grossen Nachteil.

Sie machte relativ lautstark auf sich aufmerksam. Die zur Verbesserung

montierten

Schalldämpfer

reichten schlicht nicht aus, denn dazu waren sie zu klein. So röhrten die

Lokomotiven durch die

Bahnhöfe

und verbreiteten ihren eigenartigen Geruch. Nur das war ein Problem, das

nicht den Einsatz verhinderte. Es war die Maschine selber, die nicht

vollständig fertig konstruiert wurde.

Dieser Vorteil hatte die kleinere Bm

4/4, so dass die Kleine besser ein-gesetzt werden konnte und so

der Grossen den Rang ablief. Sie wurde und nicht die grosse Schwester zum

Star auf Schweizer

Schienen. Das war ein

Dämpfer

für die gute

Diesellokomotive.

Sie hatte im eigenen Stall eine gleichaltrige Konkurrentin und die war

doch noch ein bisschen besser. Die Bm 6/6 konnte nur noch mit der

Leistung

und vor allem mit der Anpassung dieser Leistung trumpfen. Arbeitete man

mit einem Motor, verbrauchte die Bm 6/6 in der Stunde weniger

Treibstoff

als die Bm 4/4. Das war

einzigartig, denn bei einer nominalen Leistung von 1 300 PS erwartete man

einen viel höheren Verbrauch. So kam es, dass die Bm 6/6 immer ein wenig

im Schatten der

Bm 4/4 war. So konnte sie sich

keinen Namen machen, denn die grosse Verbreitung fand die

Bm 4/4. Man kannte die Bm 6/6 im Raum Basel, in Chiasso und an

einer Strecke in der Ostschweiz. Mehr war nicht, die Einsätze bei Umbauten

von Strecken oder ähnlichem blieben aus, da kam dann... eben die andere

zum Einsatz. Ein schweres Schicksal, dass die gute

Lokomotive zu tragen hatte. So überraschte es auch nicht, als die

Lokomotive verschwand, dass man bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB kaum grossen Wind um die

Ausrangierung

machte. Die Bm 6/6 verschwanden von der Bildfläche ohne grossen Lärm zu

machen. Die verantwortlichen Stellen mussten sich entscheiden und da war

die Bm

4/4 erneut besser geeignet, als die grosse Bm 6/6, die zwar sehr

viele Neuerungen brachte, aber immer nach der kleineren Bm 4/4

genannt wurde. So könnte man, wenn man einen Nachruf

erstellen müsste, von der

Lokomotive sprechen, die viele verblüffende Lösungen hatte

und die immer ihrer Arbeit gewachsen war. Nur sie stand in ihrem ganzen

Leben immer im Schatten einer anderen

Diesellokomotive.

Wir werden die Bm 6/6 sicher nicht vergessen, aber vermissen werden wir

sie auch nicht gross, denn wir hatten ja... genau die Bm 4/4.

Umso schöner ist es deshalb, dass eine Bm 6/6 erhalten blieb.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

1950

war die Situation je-doch etwas anders und so ist es eigentlich auch heute

noch. Es gibt Abschnitte, wo schlicht keine

1950

war die Situation je-doch etwas anders und so ist es eigentlich auch heute

noch. Es gibt Abschnitte, wo schlicht keine

Die

Die

Die

Bm 6/6 hatte, wie man dann nach Erhalt der Baureihe

Die

Bm 6/6 hatte, wie man dann nach Erhalt der Baureihe