|

Laufwerk und Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Eigentlich könnte ich es immer wieder erwähnen, doch

diesmal lasse ich es, denn sonst wird es wirklich ausgesprochen

langweilig. Für jene, denen keine Marter zu gross ist, erwähne ich nur

dass wir nun zwei Mal Ee 3/3 IV haben. Doch kommen wir nun zum

Laufwerk

der

Lokomotive, denn trotz der bekannten Lösungen von zwei bewährten

Baureihen gab es hier wirklich eine kleine ganz besondere Abweichung zu

beachten.

Diese Achsen bestanden aus geschmiedetem Stahl und waren dadurch sehr kräftig und dabei trotzdem noch elastisch genug, dass sie hier verwendet werden konnten. Bei jeder Achswelle wurden

schliesslich die Aufla-gen für die beiden

Räder und die

Achslager

vorge-sehen. Auf jeder Achse wurden zwei identische Räder auf-gezogen und lediglich mit Hilfe von mechanischen Kräften gehalten. Der auf der Achswelle vorhan-dene Sitz verhinderte, dass die Räder mehr als er-laubt nach innen gedrückt werden konnten. Wichtig war das, weil durch

die Kräfte das

Rad nach innen ausweichen möchte. Fehler hier führten

unweigerlich zu

Entgleisungen, da das genormte Innenmass der

Spurkränze

nicht mehr stimmte. Diese

Triebräder bestanden aus dem Radkörper, der als

Vollrad ausgeführt wurde und der aufgezogenen

Bandage mit

Lauffläche und

Spurkranz. Bei der Ausführung der Spurkränze gab es einen Unterschied bei

der mittleren

Achse eines

Laufwerks, denn diese wurden geschwächt

ausgeführt. Das ist eine bei dreiachsigen Lösungen häufig verwendete

Lösung um zu verhindern, dass ein Laufwerk in engen

Kurven klemmte. Die

Bandage diente, wie der Reifen bei einem Auto,

als Verschleissteil und sie konnte in einer

Hauptwerkstätte leicht

ausgewechselt werden. Nötig wurde dieser Wechsel, wenn die neu einen

Durchmesser von 1040 mm aufweisende Bandage auf einen Wert von 980 mm

abgenützt war. Wann das zu erfolgen war, konnte dank der vorhandenen

Verschleissrille auch optisch leicht erkannt werden. Die Abmessungen bei

der Höhe der

Lokomotive wurden bei halber Abnützung bestimmt.

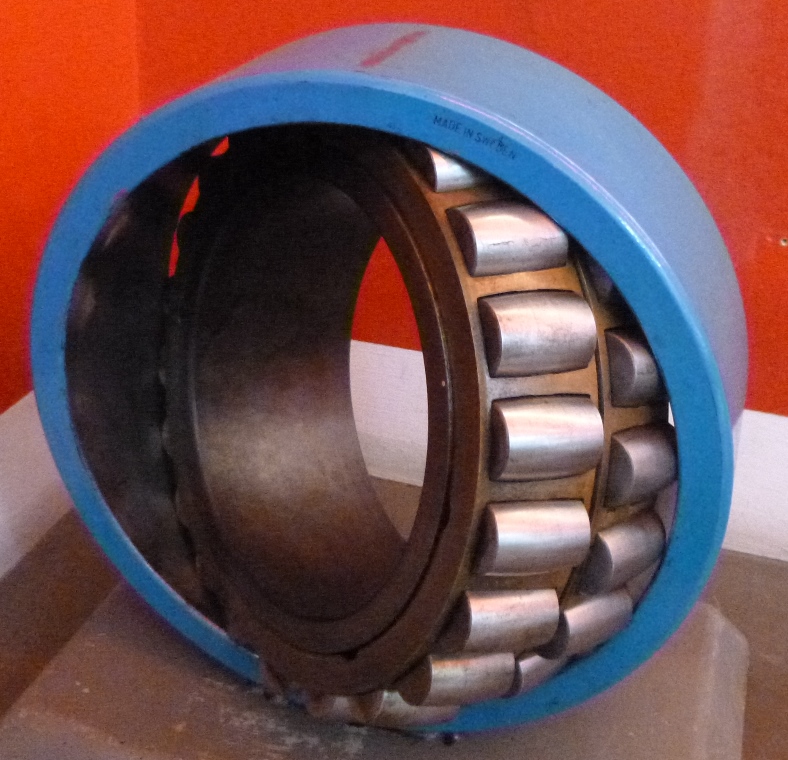

Eingebaut wurden hier

doppeltreihige

Rollenlager, wie sie sich bei anderen Baureihen bewährt

hatten. Ihr Vorteil lag bei der

Schmierung mit

Fett, die dauerhaft

ausgeführt werden konnte. Daher be-nötigten diese

Lager im Betrieb keinen

Unterhalt mehr. Auch die Lager wurden nicht gleich ausgeführt. So besass die mittlere Achse Lager, die ein seitliches Spiel von acht Millimeter in beide Richtungen hatte. Damit konnten mit dem Laufwerk auch sehr enge Radien befahren werden. Verhindert wurde dies bei dieser

Lokomotive jedoch durch die

Kurzkupplung, die mit 135 mm wirklich sehr eng

war und so kleinere Radien als 80 Meter verhinderte. Dieser spezielle Fall

entstand, weil das

Laufwerk

der Reihe Em 3/3 verwendet wurde. Die Position im Rahmen wurde durch seitliche Führ-ungen gehalten. Diese Führungen behinderten die Be-wegung der Lager in vertikaler Richtung nicht. Da hier keine schnellen Bewegungen vorhanden wa-ren, beschränkte man sich auf die Anwendung von Gleitlagern. Besonders

bei längs verlaufenden

Lagern waren diese Modelle sehr gut und auch hier

konnte zur

Schmier-ung einfaches

Fett verwendet werden. Beim regel-mässigen

Unterhalt erfolgte daher eine Nachschmier-ung. Jede

Achse war mit Hilfe von hoch montierten und gut

zu erkennenden

Blattfedern gegenüber dem Rahmen abgefedert worden. Diese

Federung war dank der langen Schwingungsdauer so gut, dass keine

Dämpfer

verwendet werden mussten. Sie konnte bei

Triebfahrzeugen mit geringen

Geschwindigkeiten problemlos verwendet werden. Da

Rangierlokomotiven

allgemein nicht als grosse Renner galten, war die

Feder keine

Überraschung.

Dieses

Laufwerk

wurde für die zweite Hälfte

gespiegelt. Wir können nun den Radstand bestimmen. Dieser war zwischen den

Achsen bei beiden Hälften identisch und zwischen den beiden Hälften

entstand ein Abstand von 3 815 mm. Somit wurde der maximale Achsstand von

11 815 mm erreicht. Auch wenn das hier nicht so gut zu erkennen war, wegen

dem

Gelenk wurde der feste Achsstand in jedem Teil auf vier Meter

reduziert. Spezielle Lösungen, wie radial einstellbare

Radsätze,

gab es nicht. Das war auch nicht erforderlich, da das

Laufwerk

bei der

Lokomotive

Em 3/3 zeigte, dass es gut aufgebaut wurde. Das sollte sich

auch nicht ändern, wenn davon zwei Stück verbaut wurden. Vorgreifend kann

jedoch gesagt werden, dass dem nicht so war. Die Folgen davon werden wir

später beim Betriebseinsatz der Lokomotive Eem 6/6 noch genauer ansehen. Wir kommen damit zum

Antrieb. Durch die Wahl des

Laufwerkes gab es hier auch keine grossen Überraschungen. Der

Fahrmotor

stammte von der Baureihe Ee 3/3 IV und er lagerte sowohl im Rahmen

gefedert, als auch fest auf der angetriebenen

Achse. Aus diesem Grund

wurde hier von einem

Tatzlagerantrieb gesprochen. Bei langsam fahrenden

Lokomotiven, wie die im

Rangierdienst eingesetzten Maschinen, war diese

Lösung vertretbar.

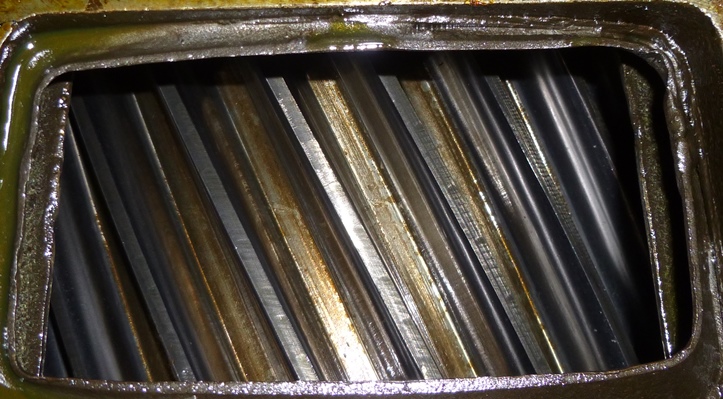

Dieses schräg

verzahnte

Getriebe hatte eine

Übersetzung

von

1 :

6.75. Damit wurde die

Drehzahl des Motors an jene der

Achsen angepasst. So wurde die Drehzahl

gemindert und da-mit die

Zugkraft

erhöht. Nicht verändert wurde jedoch das

Drehmoment. Das Getriebe war in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut worden. Nötig war dieses um die Zahnräder vor Verschmutz-ungen zu schützen und um die Schmierung der Zahnflanken zu ermöglichen. Diese Schmierung erfolgte mit Öl, das in einer Wanne lagerte. Das

Zahnrad lief

dabei durch dieses

Schmiermittel und nahm dieses auf. So wurde letztlich

das Schmieröl auch auf das Ritzel übertragen. Durch die Drehzahl wurde das

Öl jedoch weggeschleudert und tropfte wieder nach unten. Direkt von einem

Fahrmotor angetrieben wurden die

Achsen eins und zwei, sowie die

Triebachsen fünf und sechs. Es waren daher

vier

Fahrmotoren eingebaut worden. Deren

Drehmoment wurde in der

Lauffläche mit Hilfe der

Haftreibung zwischen

Rad und

Schiene in

Zugkraft

umgewandelt. Da nun die erzeugte Kraft für die

Adhäsion zu hoch werden

konnte, musste das Drehmoment der beiden Fahrmotoren einer Hälfte besser

verteilt werden. Aus diesem Grund wurden die beiden

Triebachsen mit

Hilfe einer

Kuppelstange miteinander verbunden. Zusätzlich war nun auch

eine solche Stange zwischen der zweiten und dritten und zwischen der

vierten und fünften

Achse vorhanden. So entstand nun die

Achsfolge C. Für

die

Lokomotive wurde diese wegen den zwei

Laufwerken mit C + C angegeben.

Dem aufmerksamen Leser ist sicher aufgefallen, dass dies den Baureihen

Em 3/3 und Ee 3/3 IV entsprach.

Um das Gewicht der Stangen auszugleichen, besass dieses

Anschlussstück auch die benötigten Gegengewichte. Auf die

Achse übertragen

wurde das

Drehmoment schliesslich mit dem

Presssitz mit den das Bauteil

befestigt worden war. Die drehenden Lager der Triebstangen lagerten in Gleitlagern. Hier kamen, wie bei den anderen Rangierloko-motiven der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, jedoch Lagerschalen aus Tokatbronze zur Anwendung. Diese speziellen

Gleitlager konnten trotz der hohen Dreh-zahl

mit

Fett geschmiert werden. Dank der geschlossenen Ausführung musste auch

hier das

Schmiermittel lediglich im regelmässigen Unterhalt ergänzt

werden. Wir haben somit das Drehmoment von zwei Fahrmotoren auf drei Triebachsen übertragen. So konnten die Kräfte besser auf die Schienen übertragen werden. Es kam bei normalem Zustand des

Geleises zu

keiner Über-schreitung der

Haftreibung mehr. Jedoch konnte der Wert für die

Adhäsion bei schlechtem Zustand so reduziert wer-den, dass die

Räder

trotzdem frei drehen konnten. Um dies zu verhindern, musste die

Haftreibung erhöht werden. Dies erfolgte bei den Schweizerischen Bundesbahnen

SBB traditionell mit

Quarzsand. Dieser wurde in am Rahmen montierten

Behältern mitgeführt und mit Hilfe der vorhandenen

Sandstreueinrichtung

auf die

Schienen gestreut. Diese

Sander wirkten bei der hier vorgestellten

Lokomotive jedoch nur auf die beiden äussersten

Achsen der Maschine und

nicht beidseitig vor jedes

Laufwerk. Eine Reduktion, die vertretbar war

und die Quarzsand sparte. Letztlich wurde die in den

Rädern der

Triebachsen

erzeugte

Zugkraft mit Hilfe der Achslagerführungen auf den Rahmen einer

Hälfte übertragen. Dort wurde diese je nach Fahrrichtung über die

Kurzkupplung auf die zweite Hälfte, oder über die

Zugvorrichtungen auf die

Anhängelast übertragen. Eine Lösung, die auch bei anderen Baureihen

angewendet wurde. Auch jetzt wurde überschüssige Zugkraft durch die

physikalischen Gesetze in Beschleunigung umgewandelt. Da wir die

Lokomotive nun auf die

Schienen gestellt

haben, können wir deren Höhe bestimmen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass

die Masse bei halb abgenützten

Radreifen bestimmt wurden. So kam das Dach

auf eine Höhe von 3 939 mm über der Schienenoberkante zu liegen. Da nur

noch die Bauteile der elektrischen Ausrüstung vorhanden waren, wurde bei

gesenktem

Stromabnehmer eine Höhe von 4 500 mm angegeben.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Im Rahmen jeder Hälfte wurden drei

Im Rahmen jeder Hälfte wurden drei  Im Rahmen gehalten wurden die

Im Rahmen gehalten wurden die  Um die

Um die

Das

Das

Wegen den innerhalb des Rahmens angeordneten

Wegen den innerhalb des Rahmens angeordneten