|

Die neue Lokomotive |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Man hatte zumindest theoretisch die passende

Lokomotive

gefunden. Es ging nun darum aus den Ideen eine Lokomotive zu machen.

Damals wählte man dazu immer ein Muster auf dem die neue Maschine

aufgebaut werden konnte. Wirklich neue Konstruktionen waren daher selten.

Im Bestand der

Gotthardbahn

fand man jedoch schlicht kein passendes Modell, denn zu gross sollte der

Unterschied zu den vorhandenen Maschinen sein.

Aus der Idee sollte nun eine

Lokomotive

für die

Gotthardbahn

werden. Wir können schon jetzt sagen, dass damit auch international neue

Mass-stäbe gesetzt werden sollten, denn

Schnellzugsloko-motiven

mit drei

Den namhaften Herstellern im In- und Ausland wurde daher ein

Entwurf eines Projekts für eine Tal- und Bergbahnlokomotive mit drei

gekuppelten

Damit war klar, man wollte mit der Maschine schlicht ans Limit

gehen. Doch bevor wir uns intensiver damit befassen, müssen wir wissen,

was damit bei der

Gotthardbahn

gemeint war, denn so ausgedrückt, ist alle etwas wage.

Auf der

Gotthardbahn

war man bei den

Achslasten

und der Länge auf Grund der Bauweise beschränkt. Für die

Die neue

Lokomotive

sollte zusammen mit dem

Tender

über 100 Tonnen schwer werden. Dieses Gewicht war damals ein grosser

Schritt beim Bau von Lokomotiven. So eine schwere Lokomotive gab es bei

der

Gotthardbahn

und den anderen Bahnen in der Schweiz bisher schlicht noch nicht. Selbst

die grossen Güterlokomotiven der Gotthardbahn waren noch nicht so schwer

konstruiert worden. Es sollten daher Rekorde gebrochen werden.

Nun sollte erstmals die magische Grenze von 100 Tonnen

überschritten werden. Wer ausser der

Gotthardbahn

sollte so eine riesige Maschine beschaffen? Eigent-lich hätte sie nur zur

JS

gepasst, aber dort hatte man ja die neue A2t. Sie sehen, jetzt setzte man erneut neue Massstäbe beim Bau von Lokomotiven und das galt sogar auch International, denn niemand benötigte solche Modelle. Den Grund finden wir bei den grossen Steigungen der Gotthardbahn.

Hier verkehrten die schweren

Express-züge

und die mussten gezogen werden. Dazu wollte man möglichst schnell fahren

können. Es war daher ein Abwägen zwischen

Zugkraft

und

Höchstgeschwindigkeit.

Aus den Erfahrungen mit der missglückten

Lokomotive

der

Bauart

Mallet wurde gelernt, so dass ein grosser

Kessel

mit hohem Dampfdruck gefordert werden musste. Gerade dieser Punkt muss man

bedenken, denn das grösste Problem bei der D6 war, dass ihr auf der Fahrt

der Schnauf ausging. Das durfte mit der neuen Maschine für

Schnellzüge

schlicht nicht mehr passieren und so sorgte man gleich zu Beginn dafür.

Zur Verbesserung der Laufeigenschaften wurde ein führendes

zweiachsiges

Laufdrehgestelll

analog der Baureihe A2t der

JS

verlangt. So kam es zu einer

Lokomotive

mit der

Achsfolge

2C. Eine solche Maschine existierte zwar in Europa, aber mit den Eckdaten

der

Gotthardbahn

konnte diese Lokomotive nicht mehr mithalten. Im

Güterverkehr

kannte man selbst bei der Gotthardbahn mehr

Triebachsen,

aber nicht bei

Schnellzügen.

Schneller konnte man auf der Strecke damals schlicht noch nicht

fahren, denn zu viele

Kurven

waren dazu schlicht zu eng gebaut worden. Im Ausland waren die Strecken

lange gerade, so dass dort bereits von bis zu 120 km/h gesprochen wurde.

In der Schweiz damals nahezu undenkbar. Bei den mitgeführten Lasten erwartete man Anhängelasten von 120 Tonnen auf Strecken mit bis zu 26‰ Steigung. Die massgebende Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Damit setzte man bei der Anhängelast zwar keine neuen Massstäbe, aber bei der damit gefahrenen Geschwindigkeit.

Rechnerisch war dazu eine

Leistung

von rund 1 000 PS erforderlich. Damals arbeitete man noch mit PS, daher

wird auch hier diese Einheit verwendet. Das benötigte

Adhäsionsgewicht

wurde auf 45 Tonnen festgelegt. Somit waren die Eckdaten für die neue Maschine festgelegt worden. Das führte dazu, dass in der Schweiz die neue Baureihe A3t entstehen sollte. Die Forderungen der Gotthardbahn waren damit für damalige Zeiten durchaus zeitgemäss.

Insbesondere für die

Leistung

und das Gewicht der fertigen

Lokomotive.

Ohne

Tender

sollten dabei rund 65 Tonnen erreicht werden. Mit Tender stieg das Gewicht

auf über 100 Tonnen an.

Auch der

Tender

musste grösser werden als die vorhandenen Modelle. Schliesslich sollte

eine

Schnellzugslokomotive

nicht auf jedem zweiten

Bahnhof

Wasser fassen müssen. Die mitgeführten

Kohlen

sollten auch für Fahrten über längere Abschnitte ausreichen. Das bedingte

beim Tender eine zusätzliche

Achse,

so dass der dreiachsige Tender der A2t übernommen werden sollte. Bisher

kannte man bei der

Gotthardbahn

nur zweiachsige Modelle.

Zudem erwartete man zwei

Lokomotiven,

die als

Prototypen

bezeichnet wurden und die unterschiedlich gebaut sein sollten. Man wollte

dabei die Unterschiede zwischen den Lokomotiven mit Mehrlingsmaschinen und

solche mit

Verbund

herausfinden. Gerade Lokomotive mit

Dampfmaschinen

im Verbund waren neu, hatten aber bei der

Gotthardbahn

mit der D6 bereits Einzug gehalten. Daher erhoffte man sich auch hier

einen Vorteil.

Unter den von den Herstellern vorgeschlagenen Modellen waren

eigentlich nur die Modelle der Schweizerischen Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM in Winterthur interessant. Dabei bot diese Firma

jedoch zwei

Lokomotiven

mit Maschinen im

Verbund

an. Eine Maschine sollte drei, die andere vier

Zylinder

erhalten. So sollten die Unterschiede aufgezeigt werden. Die reine

Anwendung von

Hochdruckzylindern

erachtete man als unwirtschaftlich.

Gemeinsam war dabei bei den beiden Maschinen nur die

Achsfolge,

die mit zwei

Laufachsen

und drei

Trieb-achsen

vorgegeben war. In den Details gab es aber grosse Unterschiede bei den

beiden

Lokomotiven.

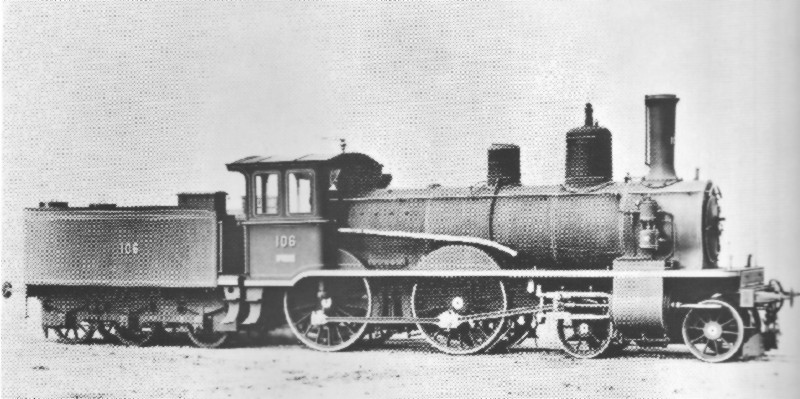

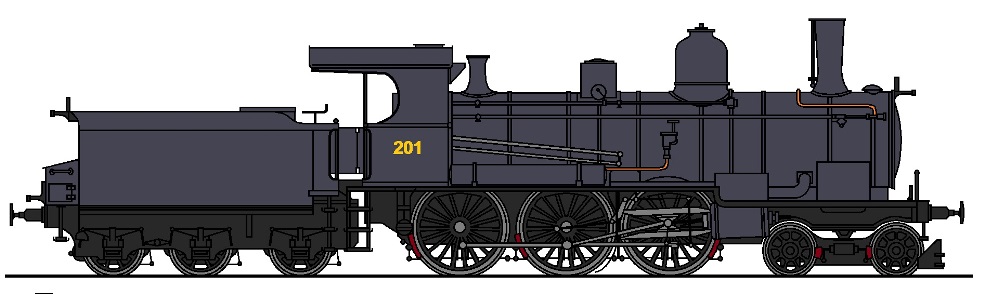

Bei der

Gotthardbahn

gab man den neuen Maschinen die Bezeichnung A3t und die Nummern 201 und

202. Sie waren nach der amerikanischen

Bauart

Ten-Wheel gebaut worden und entsprachen weitestgehend den Vorgaben. Dabei

sollte die Maschine mit der Nummer 201 drei

Zylinder

erhalten und jene mit der Nummer 202 deren vier. Geliefert wurden diese

beiden Maschinen im Jahre 1894 und damit nur zwei Jahre nach der A2t der

JS.

Man machte mit den beiden

Lokomotiven

so gute Erfahrungen, dass nach kurzer Zeit eine erste Bestellung von acht

Lokomotiven nach dem Muster der Nummer 202 erfolgte. Dabei wurden die mit

den beiden

Prototypen

gemachten Erfahrungen umgesetzt, so dass die Eckdaten der Maschine noch

einmal erhöht werden konnten. Der Kaufpreis für diese Lokomotiven lag bei

106 300 Franken. Damit waren sie etwas billiger als die Prototypen.

Diese Maschinen kamen 1897 in Betrieb. Gleichzeitig erfolgte die

Bestellung von weiteren zehn

Lokomotiven.

Damit war nach nur wenigen Jahren der Bestand auf

insgesamt 20 Exemplare angestiegen. Die Baureihe A3t bewährte sich und

nach der Ablieferung dieser Maschinen erwartete man eigentlich keine

Bestellungen mehr, denn das Schweizer Stimmvolk hatte die Verstaatlichung

der

Gotthardbahn

per Abstimmung beschlossen.

Beim Preis wurde nun aber auch ein Wert von 117 500 Franken

erreicht. Die Steigerung des Preises war jedoch eine Folge der neuen

Gesetze in der Schweiz, die soziale Abgaben der Arbeitgeber vorsahen und

daher den Preis leicht erhöhten. Geändert hatte sich mit diesen Maschinen auch die Bezeichnung von Lokomotiven in der Schweiz. Die neu gegründeten Schweizerischen Bundesbahnen SBB führten ein geändertes System für die Bezeichnungen ein, das auch von der Gotthardbahn übernommen wurde.

So wurden diese als A3t bestellten Maschinen bereits als Baureihe

A 3/5 in Betrieb genommen. Diese Bezeichnung sollte auf die weiteren

Lokomotiven

angewendet werden.

Mit der 1905 abgelieferten vierten Serie stieg die Anzahl der

Lokomotiven

auf einen Wert von 30 Exemplaren an. Diese letzten Maschinen der Baureihe

A 3/5 hatten nun einen Preis von 109 800 Franken. Damit wurden diese

Maschinen, die der dritten Serie entsprachen, wieder etwas billiger. Was

jedoch geblieben war, war die Tatsache, dass diese als letzte Lokomotiven

der

Gotthardbahn

mit den eigenen Nummern abgeliefert wurden.

Es wurden daher total 30 Stück dieses ersten Typs bestellt. Den

ausschliesslich in Winterthur gebauten

Lokomotiven

wurden die Fahrzeugnummern 201 bis 230 zugeordnet. Die Kosten für eine

Lokomotive beliefen sich auf 106 300 bis 117 500 Franken. Zusätzliche

Maschinen sah man wegen der anstehenden Verstaatlichung nicht mehr vor.

Die weitere Entwicklung sollte den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

übertragen werden.

Die hier beschriebenen Lokomotiven A3t (A 3/5) der

Gotthardbahn

sollten nicht die letzten dampfbetriebenen

Schnellzugslokomotiven

am Gotthard sein. Als letztlich die Schweizerischen Bundesbahnen SBB 1909

die

Lokomotiven

der Gotthardbahn übernahmen, kam es auf der Gotthardstrecke auch zu

Einsätzen der schnelleren Lokomotiven aus dem Bestand der

Staatsbahnen.

Wobei gerade diese Einsätze überraschenderweise sehr selten waren.

Da sich die weiteren

Lokomotiven

mit dieser

Achsfolge

deutlich von den ursprünglich als A3t abgelieferten Maschinen der

Gotthardbahn

unterschieden, werden diese in diesem Artikel nicht weiter behandelt

werden. Dabei werden die anderen Baureihen, die als

A 3/5 abgeliefert

werden sollten auf separaten Seiten vorgestellt werden. Sie können diese

Baureihen nun auswählen, oder sich dem Aufbau dieser Baureihe zuwenden.

|

|||||||||||

|

GB A 3/5 Nr. 931 - 938 |

SBB A 3/5 Nr. 601 - 649 |

SBB A 3/5 Nr. 701 - 811 |

|||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Die

Die

Vergleichen

wir die neue

Vergleichen

wir die neue

Die

Die

Die

Die

Dennoch

erfolgte 1902 die Ablieferung von vier weiteren

Dennoch

erfolgte 1902 die Ablieferung von vier weiteren