|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

| Baujahr: | 1894 | Leistung: | 880 - 1 029 kW / 1 100 - 1 400 PS | |

| Gewicht: | 100 - 104 t | V. max.: | 90 km/h | |

| Normallast: | 120 t bei 40 km/h | Länge: | 16 695 mm | |

|

Der Bau der

Gotthardbahn

kostete die

Bahngesellschaft

sehr viel Geld. Insbesondere die Probleme mit dem langen

Tunnel

zwischen Göschenen und Airolo führten dazu, dass man die Krise nur mit

Sparmassnahmen abwenden konnte. So wurden beim Bau der Strecke grosse

Abstriche gemacht. Darunter befanden sich auch der einspurige Ausbau der

Zufahrten und der Verzicht auf gewisse Abschnitte. Das ist heute allgemein

bekannt.

Dadurch war es bei der Eröffnung nur schwer möglich für den Verkehr passende Maschinen anzuschaffen. Auch dann nicht, wenn es diese gegeben hätte.

Hinzu kamen die Streitigkeiten um den besten Typ für eine

Bahnlinie,

die kaum mit anderen Strecken verglichen werden konnte. Muster für die

Lokomotiven gab es nicht und so musste man neu entwickeln.

Jedoch waren die Probleme bei der

Gotthardbahn

noch grösser. Gestritten wurde um die Bauform. Sollten die Lokomotiven die Vorräte buckeln, oder einen separaten Kohlenwagen mitführen. Jeder, der etwas zu sagen hatte, hatte seine Meinung und davon wollte er nicht abweichen.

Die Experten waren sich darin einig, dass man uneinig war. Die

Folge waren

Lokomotiven, die man durchaus als universell einsetzbare

Maschinen bezeichnen konnte. Die aber kaum an den Gotthard passten.

Mit der Betriebsaufnahme zeigten sich dann die ersten Probleme.

Die beschafften

Lokomotiven konnten dem Ansturm schlicht nicht mehr gerecht

werden. Kaum stand die Strecke bereit, standen auch schon die ersten Züge

an den Grenzen. Alle und ich meine wirklich alle, wollten den Gotthard

benutzen. Die

Bahngesellschaft

hatte aber nur bescheidene Mittel zur Verfügung und so fehlte es schlicht

an den Lokomotiven.

Aus der Not heraus wurden weitere Maschinen der vorhandenen

Baureihen beschafft und so die Triebfahrzeuge dem immer umfangreicheren

Verkehr angepasst. An neue Typen konnte man schlicht nicht denken, denn zu

schnell benötigte man die neuen Maschinen auf dem Netz. Es waren

funktionierende Maschinen, daher bestellte man diese immer wieder und

vergrösserte so den Bestand immer mehr.

Zudem genügte die

Infrastruktur

schlicht nicht. Daher flossen die Gelder zuerst in den Ausbau der Strecke.

Der Betrieb musste daher hinten anstehen. Man benötigte Platz um die Züge

führen zu können. Erst dann konnte man sich um neue

Lokomotiven bemühen. Diesen Effekt kannte man bisher bei keiner

Bahnlinie

in der Schweiz. Die

Gotthardbahn

stellte daher schnell neue Massstäbe an die wirtschaftliche

Betriebsführung.

Die grösseren Lasten wurden mit mehreren

Lokomotiven geführt. Ein Problem, das man mitnehmen musste,

weil man sich schlicht nicht anders zu helfen wusste. Die Entscheidungen

der Leute vor der Eröffnung konnte man schlicht als falsch bezeichnen,

denn nur sehr wenige Typen passten wirklich auf die Strecke am Gotthard.

Nur, wer sollte ihnen das zum Vorwurf machen, man konnte doch nicht

erwarten, dass die Strecke gestürmt würde.

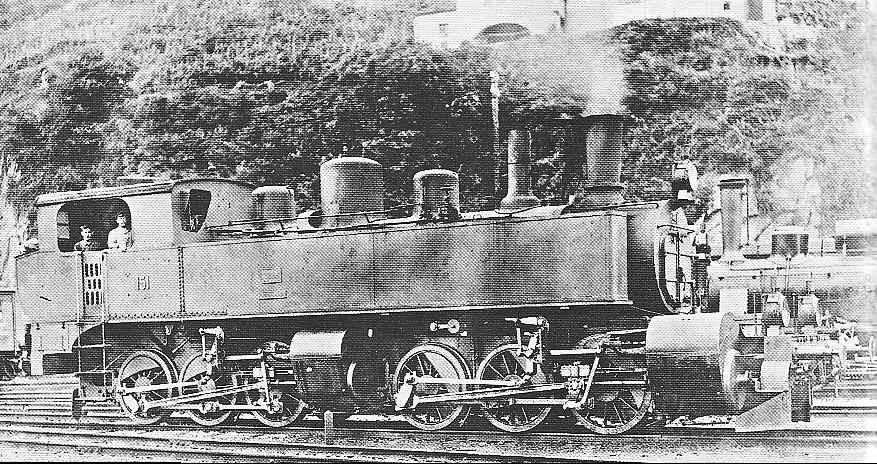

Dort kamen die langsamen aber kräftigen Ma-schinen zum Einsatz. Insbesondere die Typen C und D konnten sich bei der Gotthardbahn sehr gut in Szene setzen.

Immer mehr von diesen

Lokomotiven kamen daher in den Bestand, so dass deren Anzahl

mit 33 und 36 Stück durchaus sehr umfangreich wurde. Bei den Güterzügen stand nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund. Die immer schwerer werdenden Züge konnten mit mehreren Lokomotiven befördert werden.

Gerade der mit

Lokomotiven der Baureihe C eingeführte

Schiebedienst

zeigte, dass man damit durchaus schwere Züge den Berg hoch brachte. Zwar

fuhr man gemütlich, aber es ging und das war letztlich wichtig. Wie lange

das dauerte war damals noch nebensächlich.

So ein schwerer Zug wurde meistens mit jeweils einer Maschine der

Baureihen D und C bespannt. Hinten schob dann noch eine weitere

Lokomotive der Baureihe C. Das Gewicht des Zuges stieg dabei

ohne Lokomotiven auf bis zu 410 Tonnen an. Damals waren das gigantische

Züge, die da den Gotthard hoch geschleppt wurden. Solche Bespannungen mit

drei Lokomotiven verteilt im Zug, waren neu und wurden eigentlich nur am

Gotthard benötigt.

Damit waren von den

Lokomotiven der Reihe C zwei Maschinen eingespannt worden.

Diese hätten auch vor den

Reisezügen auf der

Bergstrecke

Verwendung gefunden. Notfalls ersetzte man die hintere Lokomotive durch

eine der Reihe D. Das war zwar nicht effizient, aber der Zug fuhr. Auf den

flachen Abschnitten reichte dann die Baureihe D durchaus um auch die

schweren Züge zu befördern.

Das Problem war der Berg und das wusste man in

Luzern.

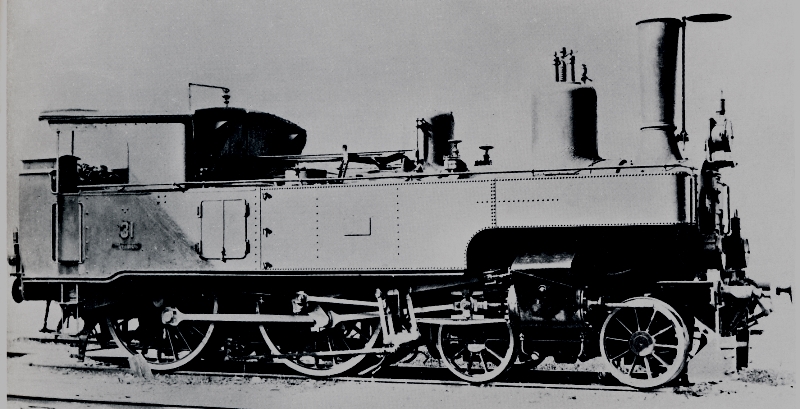

Ein Blick auf die

Reisezüge zeigt jedoch ein anderes Bild. Die kleinen

beschafften

Tenderlokomotiven

der Baureihe B I waren für die immer länger werdenden Züge zu schwach

konstruiert worden. Immer wieder wurde auch auf den flachen Strecken eine

Maschine der Baureihe C eingesetzt. Dadurch waren die Züge aber langsam

unterwegs und konnten daher auch 1885 kaum als

Schnellzüge

bezeichnet werden.

Wobei die

Schnellzüge

nicht so regelmässig verkehrten. Vielmehr handelte es sich um zwei Züge.

Davon fuhren einer am Tag und ein zweiter in der Nacht. Der Zug am Tag

musste dabei in Göschenen einen Halt einlegen, so dass die Fahrt damit

acht Stunden und 20 Minuten betrug. Der Zug in der Nacht war wegen dem

fehlenden Mahl in Göschenen eine Stunde schneller von Luzern nach Chiasso

gefahren.

Diese

Expresszüge

benötigten auf der

Bergstrecke

ebenfalls zwei

Lokomotiven der Baureihe C. So gesehen, fehlte es überall an

der Lokomotive der Baureihe C. Daher überrascht es kaum, dass davon eine

grössere Stückzahl nachbestellt wurde und man diese Baureihe immer wieder

verbesserte. Nur so konnte man mit den Typen möglichst viele Züge auf der

ganzen Strecke abdecken. Nur, es war eine alte Konstruktion.

Als die Sturm- und Drangjahre endlich etwas vorbei waren, konnte

man sich bei der

Gotthardbahn

um neue Baureihen bemühen. Dabei war, wie könnte es am Gotthard auch

anders sein, der

Güterverkehr

zuerst an der Reihe. Mit einer neuen

Lokomotive für

Güterzüge

hätte man die etwas schnelleren Maschinen der Reihe C aus dem Güterverkehr

abziehen können. Dazu sah man die zweite Lokomotive an der Spitze als

ideal an. Die „Neue“ musste einfach mehr ziehen können.

Dazu hatte man nun das Geld und daher konnte man sich eine wirklich gigan-tische Lokomotive leisten.

Die D6 sollte in der Lage sein, die schwersten Züge alleine die

Rampen hoch zu schleppen. Damit hätte man weniger

Vorspannlokomotiven

benötigt. Die Folge dieser Anforderungen war sicherlich die grosse und schwere Lokomotive nach Bauart Mallet, die mit der Bezeichnung D6 versehen wurde und die sechs Triebachsen hatte.

Die Maschine konnte wegen

eines konstruktiven Mangels nie richtig überzeugen. Der zu klein geratene

Kessel

war schlicht mit den vier

Dampfmaschinen

überfordert. Mit

Tender

und grösserem Kessel, hätte daraus eventuell eine gute

Lokomotive werden können.

Daher oblag im

Güterverkehr

die Hauptlast den Baureihen C und D, die neu als C3t und D4t bezeichnet

wurden. Freigestellt wurde damit keine Maschine. Nur bedingt konnte man

zumindest die Reihe C3t in den steilen Rampen auch für schwere

Reisezüge benutzen. Sie waren einfach sehr langsam

unterwegs. Der Spruch "Das pflücken der Blumen während der Fahrt ist

verboten" hatte seine Berechtigung. Das passte schlicht nicht zur

erfolgreichen

Gotthardbahn.

Die Reisenden erwarteten schlicht einen etwas schneller fahrenden

Zug. Langsame Züge waren nur noch etwas für

Nebenbahnen,

aber nicht für eine internationale

Hauptstrecke.

In Europa ging auf solchen Strecken schlicht die Post ab. Immer schneller

wurden die Züge. Schnell war die Marke von 100 km/h erreicht. Am Gotthard

war man froh, wenn es etwas mehr als 30 km/h war. Kein Vergleich zu den

Maschinen der Bahnen im Ausland.

Das Problem war hingegen, dass es am Gotthard auch bei den

Reisezügen keine leichten Züge mehr gab.

Daher waren diese

Lokomotiven der ersten Stunde schon nach wenigen Jahren

überfordert. Wenn wir uns einen internationalen Schnellzug ansehen, dann fällt als ersten auf, dass man kaum von schnell reden konnte. Der Zug kroch nach Luzern mit gemächlichem Tempo nach Erstfeld. Dort

wurde er verstärkt und nahm es den Berg hoch noch gemütlicher. In

Göschenen war man mit dem Zug bereits so lange unterwegs, dass man einen

längeren Halt zur Verpflegung einplanen musste. Der Suppenhalt wurde daher

weltberühmt.

Damit konnte man nach zehn Jahren auch auf der

Gotthardbahn

keinen Blumentopf mehr gewinnen. Die Züge mussten beschleunigt werden. Ein

Schnellzug

sollte schnell fahren und mit mehr

Leistung

hätte man Göschenen eher erreicht, zudem hätte man den Zügen einen

Speisewagen

mitgeben können. Dadurch war man viel schneller in Mailand. Man hatte

daher erstmals eine konkrete Idee bei der Gotthardbahn.

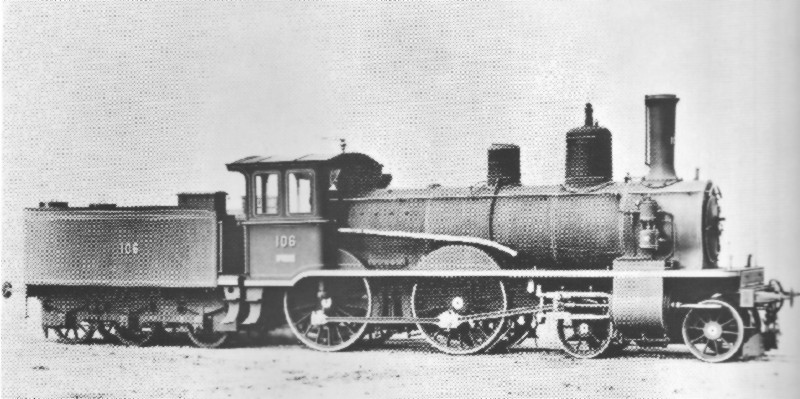

Mit der zweiten Generation Dampflokomotiven für die

Gotthardbahn

wollte man den Fehler bei den

Reisezügen bereinigen. Die Gotthardbahn hatte

sich von einer maroden

Bahngesellschaft

zu einem Vorzeigeunternehmen mit hervorragenden Arbeitsbedingungen

entwickelt. Neue Konstruktionen konnte man sich problemlos leisten, denn

jetzt flossen die Gelder und man musste diese investieren, wollte man

keine zu grossen Gewinne abwerfen.

Daher standen nach dem Fehlschlag im

Güterverkehr

die Verbesserungen bei den

Reisezügen auf dem Programm. Dort waren die

Lokomotiven der ersten Stunde schlicht überfordert. Sie waren

zu schwach, zu langsam und bereits nach wenigen Jahren stark beansprucht.

Daher musste man sich an die Beschaffung einer neuen Lokomotive für

schnelle Reisezüge machen. Nach wenigen Jahren drängte bereits die Zeit.

Die

Bergbahn

über den Gotthard stellte daher schon sehr früh spezielle Ansprüche an die

Lokomotiven und deren

Leistung.

Vergleichbare Unternehmen gab es in Europa schlicht nicht mehr. Zwar

kannte man schnell fahrende Lokomotiven bereits, aber die konnten mit der

Zugkraft

schlicht nicht am Gotthard eingesetzt werden. Geschwindigkeiten von über

100 km/h strebte man so oder so nicht an. Etwas gemütlicher durfte es

schon sein.

Hilfe der anderen Bahnen in der Schweiz konnte man nicht

beanspruchen, denn diese hatten diese Probleme nicht, denn dort gab es

kaum solche steilen

Rampen

zu erklimmen, wie am Gotthard. Zudem hatten die keine

Lokomotiven, die mit bis zu 90 km/h verkehren konnten.

Das war damals bei der

Gotthardbahn

jedoch eine erstrebenswerte Geschwindigkeit. Gerade im Tessin konnte man

zwischen Biasca und Bellinzona diese Geschwindigkeit erreichen.

Die neuen Maschinen fuhren 1890 planmässig mit 90 km/h. Damit waren es schlicht die schnellsten Lokomotiven im Land und erregten daher auch das entsprechende Aufsehen.

Das blaue Band gehörte in diesen Jahren an den Gotthard. Die

Maschine zeigte sogar, dass sie auch noch schneller fahren konnte. Eigentlich wäre die ideale Maschine nach Bauart Mallet schon vorhanden gewesen. Diese mit etwas grösseren Triebachsen versehen und ein passender Kessel hätte mit einem Tender vermutlich eine gigantische Lokomotive bedeutet.

Mit führender

Laufachse

hätte so eine

Lokomotive durchaus die Ränge an der Spitze der Welt

durchmischt. Nur, der Schock mit der D6 sass tief und so suchte man

verzweifelt nach anderen Lösungen.

Nur als Spielerei wollen wir so eine

Lokomotive aufbauen. Die

Achsfolge

müssten wir mit (1C) C1 angeben. Die rückwärtige

Laufachse

hätte letztlich den grossen

Kessel

erlaubt. Mit

Tender

versehen, wäre die Lokomotive schlicht zu lange für jede Drehscheibe

geworden. Mit 90 km/h und einer

Leistung

von nahezu 2 000 PS hätte diese Maschine schlicht alle Rekorde gesprengt.

Doch lassen wir die Spielerei und die Phantasien an eine nie verwirklichte

Baureihe.

Die Gesellschaft der

Gotthardbahn

sah daher nach zehn Jahren Betrieb bei den

Reisezügen grossen Handlungsbedarf.

Klar war, dass man die bisherige Idee, die Reisezüge mit leichten

Tenderlokomotiven

zu führen, nicht mehr länger halten konnte. Diese

Lokomotiven, die selbst im

Flachland kaum mehr verwendet wurden, waren für eine

Bergstrecke

völlig ungeeignet, denn die

Schnellzüge

sollten fahren und nicht ständig Wasser fassen.

Die neuen schnellen

Expresszüge,

die durch halb Europa rasten, machten auch vor dem Gotthard nicht halt.

Die schnelle

Verbindung

durch die Schweiz war sehr beliebt. Nur, diese Züge sollten lange Strecken

ohne Halt zurücklegen und da war mit den

Tenderlokomotiven

kaum etwas zu erreichen. Diese

Schnellzüge

verlangten nach grossen

Lokomotiven mit den entsprechenden Vorräten, was nur mit

separatem

Tender

zu erreichen war.

Doch diese

Lokomotive war für den Gotthard schlicht zu schwach und

hätte gegenüber den bisherigen

A2 kaum eine Steigerung der

Leistung

gebracht. Die Stellung von

Vorspannlokomotiven

hätte man nicht verhindern können. Die Lokomotive für den neuen Express am Gotthard sollte auch in den Steigungen eine Geschwindigkeit von etwa 40 km/h erreichen und sie sollte den Express möglichst ohne Hilfe von zusätzlichen Lokomotiven führen können.

Das bedeutete aber, dass die

Schnellzugs-lokomotiven

mit 120 bis 150 Tonnen alleine klar kommen musste. Nur so konnte man

verhindern, dass eine der langsamen Güterlokomotiven vorgespannt werden

musste.

Es musste also eine um eine

Triebachse

vergrösserte A2t her. So hätte man eine passende

Lokomotive gehabt. Jedoch waren Dampflokomotiven mit

drei Triebachsen im Jahr 1890 selten und in den meisten Fällen nicht sehr

schnell.

Schnellzüge

in Europa wurden damals mit zwei Triebachsen befördert. Am Gotthard

reichten diese, wie man nach wenigen Jahren bereits wusste, schlicht nicht

mehr aus.

So eine

Lokomotive gab es jedoch in der Schweiz schlicht noch

nicht. Die verlangte

Leistung

war nur mit drei

Triebachsen

zu erreichen. Daher war klar, die erste echte

Schnellzugslokomotive

der

Gotthardbahn

sollte drei Triebachsen haben, einen grossen

Kessel

besitzen und dabei durchaus auch 90 km/h erreichen. Mit einem

Tender

versehen, bedeutete das, dass diese Maschine notgedrungen als A3t

bezeichnet werden sollte.

Zwar gab es solche

Lokomotiven bei anderen Bahnen bereits, aber diese

Lokomotiven hatten zu kleine

Zylinder

und

Kessel,

was bei einer Dampflokomotive auch betrachtet werden musste. Die

Gotthardbahn

hatte ja bereits Erfahrungen mit einer falsch kombinierten Lokomotive

gemacht und war daher in dieser Beziehung vorsichtiger geworden. Die neue

Maschine war also schwerer zu bauen und man kam nicht um eine neu

konstruierte Maschine herum.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Mit

dem Durchschlag beim Haupttunnel war jedoch nur ein Schritt erreicht

worden. Man musste nun auch den späteren Verkehr abschätzen. Da man die

Mit

dem Durchschlag beim Haupttunnel war jedoch nur ein Schritt erreicht

worden. Man musste nun auch den späteren Verkehr abschätzen. Da man die

Wenn

wir kurz auf diese ersten Jahre blicken, dann erkennen wir, dass man das

Geschäft mit den

Wenn

wir kurz auf diese ersten Jahre blicken, dann erkennen wir, dass man das

Geschäft mit den

Man

beschaffte daher eine

Man

beschaffte daher eine

Die

Führung von

Die

Führung von

Auf

den flachen Abschnitten im Tessin konnte man daher ab 1890 zwei

Auf

den flachen Abschnitten im Tessin konnte man daher ab 1890 zwei

Die

Die