|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wenn wir nun das Thema

Druckluft

aufnehmen, dann kann eigentlich erwähnt werden, dass diese nicht vorhanden

war. Wenn wir jedoch so arbeiten würden, dann wären wir nicht korrekt. Die

Aussage kann nur auf die sechs

Prototypen

und die Maschinen mit den Nummern 51 bis 66 angewendet werden. Die anderen

Lokomotiven

dieser Baureihe kamen nach dem Jahr 1890 in den Betrieb und daher änderte

sich vieles.

Wir werden uns daher in den nächsten

Abschnitten nur mit diesen neueren Maschinen befassen. Die älteren Modelle

dieser Baureihe kommen dann spä-ter bei den mechanischen Bauteilen hinzu. Wie gross die Auswirkungen der neuen Bremsen war, zeigte sich bereits bei der Vorstellung des Auf-baus. Da für die neuen Bauteile Platz benötigt wurde, musste ab der Nummer 67 auf die Wasser-kästen verzichtet werden. Diese hatten durchaus einen Vorteil, der

aber nicht mehr umgesetzt werden konnte, weil nun die

Druckluft

erzeugt und gespeichert werden musste. Der Platz fand sich also nur auf

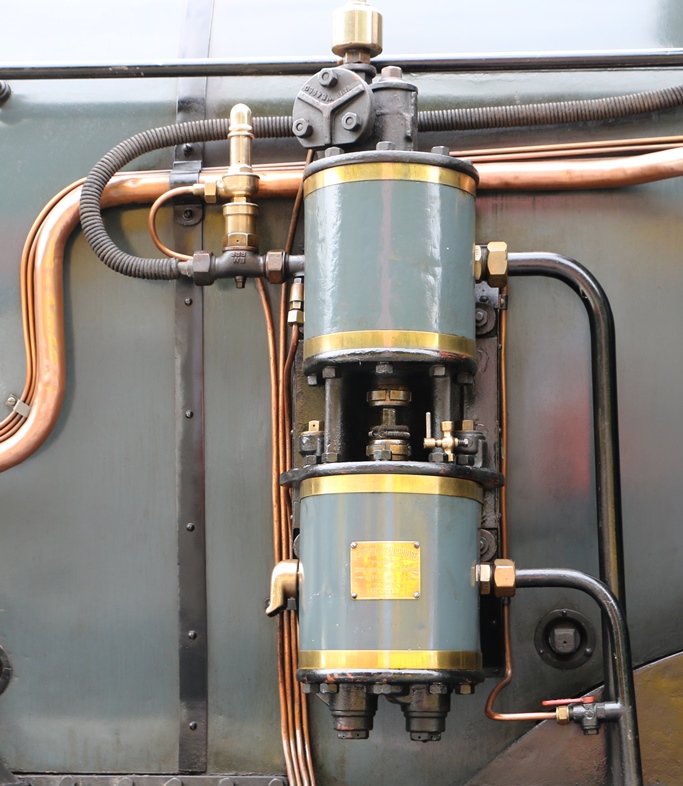

deren Kosten. Um die Druckluft erzeugen zu können, wurde vor dem Führerhaus auf der linken Seite eine Luftpumpe montiert. Diese wurde mit Dampf über einen Regu-lator in Gang gesetzt. Dabei war der

Regulator

aber so ausgelegt worden, dass der Druck des Dampfes auf einen Wert von

acht

bar

verringert wurde. Das war erforderlich, da die weiteren Bauteile für die

Druckluft

nicht für einen höheren Wert ausgelegt worden waren. Durch die Reduktion des Dampfdruckes kam es

zur Situation, dass die

Luftpumpe

bei offenem

Regulator

einfach stehen blieb, wenn der

Luftdruck

im pneumatischen Teil den gleichen Wert erreichte. So wurde wirksam

verhindert, dass bei einem im Betrieb vergessenen Regulator, die

Druckluft

so stark anstieg, dass es zu einem Platzen der Leitungen kommen konnte.

Ein Schutz, der ein

Überdruckventil

nicht mehr erforderlich machte.

Um dieses Problem zu verhindern, wurde vor

der

Luftpumpe

ein Druckluftbehälter auf dem Umlaufblech montiert. Dessen Volumen war

genug gross bemessen worden um das Problem zu verhindern. Eine Einrichtung, die es erlaubt hätte in dem Behälter die Druckluft zu speichern, war jedoch nicht vorhanden. Eine Dampflokomotive konnte man ohne diesen Vorrat in Betrieb nehmen. Wenn der Dampfdruck im

Kessel

für die Fahrt hoch genug war, konnte auch die

Druckluft

erzeugt werden. So waren auch die pneumatischen

Bremsen

bereit, wenn losgefahren wurde. Bevor wir dazu kommen, noch ein Punkt, den

wir ansehen wollen. Es handelt sich um einen Punkt, bei dem immer wieder ange-nommen wurde, dass er bei Lokomotiven mit Druckluft durch diese betrieben wurde. Das war jedoch bei den Dampflokomotiven nicht der Fall, da man dazu den Dampf nutzen konnte. Um diesen Punkt aber zu behandeln, baue ich

diesen hier ein. Das Thema waren die akustischen Signalmittel der

Lokomotive,

die natürlich bei allen Modellen dieser Baureihe vorhanden waren. Um akustische Signale zu erzeugen, war auf dem Dach des Füh-rerhauses eine Lokpfeife montiert worden. Diese wurde mit den Druck im Kessel betrieben und konnte mit einem mechanischen Gestänge nach den Wünschen des Lokomotivpersonals geöffnet werden. So konnte das Personal also je nach

Zugkraft

ein lauteres oder leiseres Signal erzeugen. Je grösser der Dampfdruck

jedoch war, desto lauter sollte auch akustische Signal sein. Da es bei dieser Baureihe zwei

unterschiedliche Werte für den Dampfdruck gab, hatten nicht alle

Lokomotiven

das gleich laute akustische Signal erhalten. Die Werte werden wir später

bei der Vorstellung der

Kessel

noch ansehen. Hier behandeln wir die

Druckluft

und diese wurde auf den damit ausgerüsteten Modellen nur für einen Bereich

benötigt. Diesen müssen wir nun ansehen und daher sind wir wieder bei den

Nummern 67 bis 83. Es wurden zwei

Bremssysteme

bei den

Druckluftbremsen

verbaut. Diese wirkten immer auf die mechanischen Bauteile der

Lokomotive

und des

Tenders.

Wobei nicht beide Systeme die gleiche wirkweise hatten. Ich beginnen die

Betrachtung mit der etwas einfacheren Lösung, die auf die mechanischen

Bremsen

des Tenders und der Lokomotive wirkte. Daher konnte jetzt die volle

Bremskraft

genutzt werden. Einfacher im Aufbau war die direkt wirkende

Regulierbremse

nach der

Bauart

Westinghouse.

Bei dieser wurde eine Leitung über das

Regulierbremsventil

mit einem veränderlichen

Luftdruck

gefüllt. Dabei konnte in der Leitung maximal ein Druck erzeugt werden, der

bei 3.5

bar

lag. Damit war diese

Bremse

auch aktiv, wenn der Vorrat bei der

Druckluft

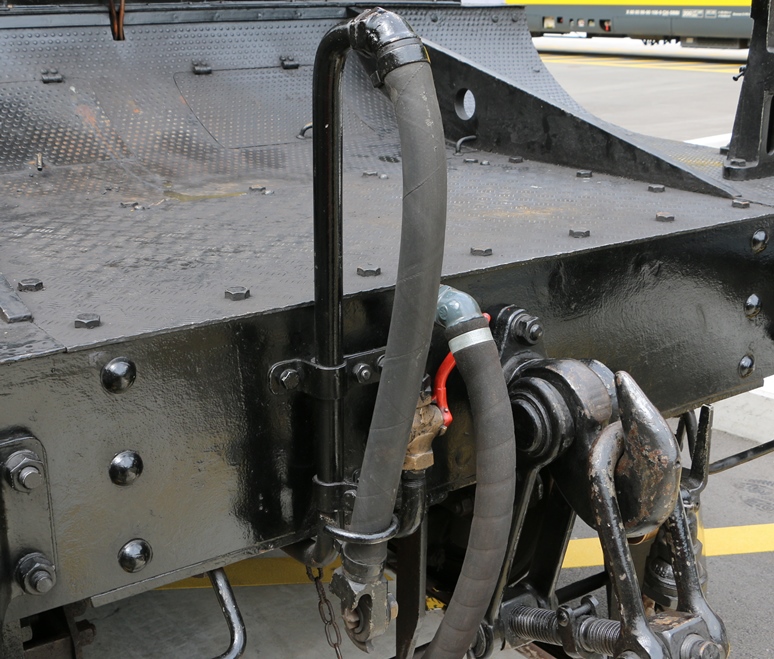

unter dem Regeldruck von acht bar lag. Doch nun zur Leitung. Bezeichnet wurde die Leitung als

Regulierleitung

und sie wurde zu den beiden

Stossbalken

geführt. Dort stand sie dann in zwei

Luftschläuchen

bereit. Diese Schläuche hatten spezielle

Kupplungen

und sie waren mit einem am Stossbalken montierten

Absperrhahn

versehen worden. Dank den Kupplung lösten sich die Schläuche bei einer

Zugstrennung

und damit kommen wir auch gleich zur Wirkung der

Bremse.

Diese spezielle Eigenschaft gab der

Bremse

den Namen. Sie hatte jedoch einen Nachteil. Bei einer

Zugstrenn-ung

entwich die

Druckluft

aus der Leitung und es war keine Bremswirkung mehr vorhanden. Daher musste

ein zweites System verbaut werden. Beim zweiten Bremssystem der Lokomotive handelte es um eine indirekt wirkende Bremse. Wegen den hier verbauten Bauteilen wurde von der Westinghouse-bremse gesprochen. Auch jetzt wurde eine Leitung mit Druckluft gefüllt. Dazu war das im

Führerstand

montierte

Führerbrems-ventil

W4

vorhanden. Mit diesem konnte in der als

Hauptleitung

bezeichneten Leitung ein maximaler Druck von fünf

bar

erzeugt werden. Die Hauptleitung war ebenfalls zu den beiden Stoss-balken geführt worden. Dort endete sie in zwei Luftschläuchen, die mit lösbaren Kupplungen und dem am Stossbalken montierten Absperrhahn versehen wur-den. Damit die

Kupplungen

nicht mit jenen der

Regulier-bremse

vertauscht werden konnten, waren andere Lösungen verwendet worden. Damit

wirkte auch diese

Bremse

auf die

Anhängelast

und wir müssen die wirkweise ansehen. Bei der

Westinghousebremse

galten die

Bremsen

als gelöst, wenn der

Luftdruck

in der

Hauptleitung

einen Wert von fünf

bar

hatte. Um damit eine

Bremsung

zu bewirken, musste der Luftdruck in der Hauptleitung abgesenkt werden.

Dadurch wirkte diese Bremse auch auf der

Anhängelast,

wenn es zu einer

Zugstrennung

gekommen ist. In diesen Zusammenhang wurde fachlich oft auch von einer

Sicherheitsbremse gesprochen.

Wir müssen uns daher die Wirkung dieses

Steuerventils

ansehen. Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass dieses

Ventil

nur auf der

Lokomotive

verbaut wurde. Das Steuerventil W1 von Westinghouse war ein einlösiges Ventil. Wurde der Druck in der Hauptleitung abgesenkt, steuerte des Ventil um und leitete Druckluft in den Bremszylinder. Dabei war nun ein maximaler Druck von 3.9 bar vorhanden. Wurde nun aber der

Luftdruck

in der

Hauptleitung

wieder erhöht, löste sich die

Bremse

voll-ständig. Dabei spielte es keine Rolle, ob wieder der Regeldruck von

fünf

bar

erreicht wurde. Benutzt wurde diese Westinghousebremse um mit einem Zug eine Abbremsung vorzunehmen. Dabei war die Leitung zum Bremszylinder so aufgebaut worden, dass eine allenfalls wirkende Regulierbremse überlagert wurde. Da der

Tender

nur die

Regulierbremse

besass, war dort der leicht höhere

Luftdruck

im

Bremszylinder

nicht vorhanden. Eine Lösung, die bei Dampflokomotiven durchaus üblich war

und die gut funktionierte. Die beiden Bremszylinder bei der Lokomotive und beim Tender wurden mit Druckluft ausgestossen und bewegten so das angeschlossene Bremsgestänge. Wurde die Luft wieder reduziert sorgte eine Rückholfeder dafür, dass die Bremse auch sicher gelöst wurde. Mit dem

Bremsgestänge

haben wir nun den pneumatischen Teil abgeschlossen. Mit dem Wechsel zu den

mechanischen Bauteilen kommen nun auch die älteren Modelle dazu. Wir werden nun also die mechanischen

Bremsen

aller

Lokomotiven

ansehen. Dabei muss gesagt werden, dass diese nicht bei allen Maschinen

identisch ausgeführt wurden. Dabei gilt aber in jeden Fall, dass die

mechanische Bedienung auf bei den Maschinen mit

Druckluftbremse

immer wirkte und dort sogar den

Bremszylinder

überlagern konnte. Damit galt, dass die mechanische Wirkung jederzeit

vorhanden war. Die

Bremsgestänge

des

Tenders

und der

Lokomotive

konnten aus dem

Führerhaus

mit einer

Handbremse

bewegt werden. Dabei gilt jedoch zu erwähnen, dass diese bei den Modellen

mit

Druckluftbremse

nur noch beim Tender vorhanden war. Der Grund lag dabei in der Tatsache,

dass diese Bedienung dort nur noch zum sichern der abgestellten Lokomotive

genutzt wurde. Dazu reichte die Wirkung des Tender problemlos aus. Wir werden nun die beiden Fahrzeuge

getrennt ansehen. Dabei beginne ich mit der

Lokomotive.

Das

Bremsgestänge

konnte mit einem manuellen

Gestängesteller

an die Abnützung der

Bremsklötze

angepasst werden. Diese

Bremsgestängesteller

waren erforderlich, da die Lokomotive mit einer

Klotzbremse

ausgerüstet worden war. Bei der Anordnung der einzelnen Bremsklötze gab es

nun einen Unterschied, denn wir ansehen müssen.

Da die

Bremsklötze

aus Grauguss bestanden, erfolgte an diesen die Abnützung, die in Form von

Bremsstaub

anfiel. Der Unterschied bei den Maschinen bestand nun aber bei den

ge-bremsten

Achsen. Bei den sechs Prototypen mit den Nummern 41 bis 46 wirkte jeweils ein Bremsklotz von vorne auf die Räder der Achsen eins und zwei. Die hier leicht nach hinten verschobene mittlere Triebachse war eine direkte Folge der verbauten Bremse.

Nur so war ausreichend Platz vorhanden. Die dritte

Achse

wurde nur über den starren

Stangenantrieb

gebremst. Das bedeutete, dass die

Bremskraft

verteilt werden konnte. Am letzten Grundsatz änderte sich bei den Lokomotiven der beiden Serien nichts. Auch hier wirkte die Klotzbremse auf zwei Achsen. Jedoch wurden die Bremsklötze anders angeordnet. Sie wirkten nun auf die mittlere und die

hintere

Triebachse.

Dabei erfolgte dies bei der mittleren

Achse

von hinten und bei der hinteren von vorne. Mit anderen Worten, die

Klotz-bremsen

waren unmittelbar bei einander angeordnet worden. Wenn wir nun zu den mechanischen Bremsen des Tenders kommen, ändert sich beim Gestänge nichts und hier waren alle Kohlenwagen gleich ausgerüstet worden. Auch hier war ein manueller Bremsgestängesteller verbaut worden. Das Gestänge wirkte nun aber auf alle

Räder

und diese wurden von beiden Seiten mit einem

Bremsklotz

an der freien Drehung gehindert. Das bedeutet, dass hier somit acht Klötze

vorhanden waren. Das führte nun dazu, dass der

Tender

über eine gute

Bremskraft

verfügte. Das ist auch der Grund, warum die

Spindelbremse

bei den

Lokomotiven

mit pneumatischer

Bremse

nur noch hier vorhanden war und bei der Maschine entfernt wurde. Die

Kurbel konnte, wie bei allen anderen Modellen dieser Baureihe beim Tender

arretiert werden. Deshalb war hier eine Stillhaltebremse vorhanden, die

ausreichte um das ganze Fahrzeug zu sichern.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

Das

Problem der

Das

Problem der

Die

Die

Im

Im

Die

Die