|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

|

Baujahr: |

1902 - 1909 |

Leistung: |

926 kW / 1260 PS |

|

|

Gewicht: |

106 – 107 t |

V. max.: |

100 km/h |

|

|

Normallast: |

140 t bei 40 km/h |

Länge: |

18 415 – 18 640 mm |

|

|

Die Bahnen in der Schweiz hatten sich von kleineren Gesellschaften

zu grossen und mächtigen Unternehmen entwickelt. Dazu gehörte auch die

Jura-Simplon-Bahn

JS. Deren Netz umfasste die ganze französisch sprechende Schweiz und

dehnte sich im Osten bis in die Bereiche der Städte Basel, Bern und Luzern

aus. Das ergab ein sehr umfassendes Streckennetz, das zudem noch mit

schmalspurigen Strecken, wie der Brünigbahn, ergänzt wurde.

Dazu gehörten unter anderem auch die schnellen und neuen

Schnellzugslokomotiven

A2t (A 2/4) und die für Steigungen beschaffte gemütlichere Bau-reihe B3t

(B 3/4). Beide Baureihen waren in grösserer Stückzahl vorhanden und sie

bildeten das Rückgrat der

Bahngesellschaft. Die Erfolge, die mit der Gotthardbahn erreicht wurden, bestrebten die JS dazu, eine neue Verbindung zu erschaffen.

Diese sollte von Paris kommend, über Lausanne nach Italien und

weiter in den Orient führen. Dabei war jedoch noch eine Lücke in den Alpen

vorhanden. Daher sollte ein

Tunnel

unter dem Simplonpass hindurch nach den italienischen Domodossola führen

und so diese

Verbindung

durch das Rhonetal ermöglichen.

Als schliesslich die Bauarbeiten für den Simplontunnel in Brig und

Iselle aufgenommen wurden, begannen die Probleme für die Gesellschaft. Der

Bau dieses

Tunnels

verschlang grosse Summen an Geld und die Probleme waren noch grösser, als

bei der

Gotthardbahn. Streiks, Drohungen und Ausstände waren

beinahe an der Tagesordnung. Man benötigte sogar die Armee, weil gedroht

wurde, dass das Sprengstofflager in die Luft fliege.

Damit die Finanzen nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen

wurden, erhöhte man das Aktienkapital und reduzierte den

Tunnel

auf eine Röhre. Die Aktien der

Jura-Simplon-Bahn

JS wurden jedoch in erster Linie von der

Nordostbahn

NOB gekauft. Die deshalb den Betrieb auf den eigenen Strecken

vernachlässigte. Ein Umstand, der natürlich nicht überall auf grosse

Zustimmung stiess. Die JS erfreute sich am fliessenden Kapital.

Jedoch brachte man damit die

Gotthardbahn GB nicht in Schwierigkeiten, sondern man legte

sich mit der Regierung des Landes an. Wir müssen bedenken, dass man bei

der Gotthardbahn so oder so nicht wusste, was man mit dem Geld anstellen

sollte. So begann man sich an den Aktien anderer Gesellschaften zu

bedienen. Dabei war sicherlich eine Übernahme der

Schweizerischen

Centralbahn SCB in Köpfen des Direktoriums allgegenwärtig.

Bahngesellschaften,

die sich mit allen Mitteln bekämpften und sich dabei durchaus nicht mehr

um den Verkehr kümmerten, bringen natürlich den Staat auf die Palme.

Insbesondere der Bundesrat Zemp rührte kräftig die Werbetrommel für seine

Idee.

Die heftigen Diskussionen um die

Staatsbahn

zeugten davon. Klar war, dass diese Diskussionen erst mit der

Volksabstimmung beendet werden würde. Ein vehement geführter

Abstimmungskampf war daher entbrannt.

Von den Diskussionen unbehelligt, musste man sich bei der

JS

um den entstehenden Verkehr kümmern. Mit der neuen Simplonlinie wurde nach

der Strecke zwischen Genève und Bern eine zweite Magistrale geschaffen.

Schnittstelle zwischen diesen beiden Strecken war der

Bahnhof

in Lausanne. Die Strecke begann in Vallorbe an der nördlichen Grenze und

war dort an die verschiedenen Linien der PLM angeschlossen worden. So war

man klar nach Frankreich ausgerichtet.

Auf dem Abschnitt von Vallorbe nach Daillens hatte die am 01. Juli

1870 eröffnete Strecke einen gebirgigen Charakter. Die Steigungen betrugen

auf diesem Abschnitt nahezu ohne Unterbruch

20‰. Das war zwar nicht

ganz so steil, wie der Gotthard, aber für eine Dampflokomotive doch ein

Hindernis, dass überwunden werden musste. Zudem waren die Radien

grosszügig bemessen worden, so dass man schneller hätte fahren können.

Ab dem

Bahnhof

Daillens wurde die Strecke flacher und die massgebenden Steigungen

reduzierten sich auf maximal

10‰. Dabei stand die

Strecke bis nach Brig bereits zur Verfügung. Brig und damit der nun

definierte Beginn des Simplontunnels wurde am 01. Juli 1878 an das Netz

angeschlossen. Das ergab eine Strecke von 192 Kilometern Länge. Im

Vergleich entsprach das in etwa der

Gotthardbahn, was deutlich die Grösse der

JS

verdeutlichte.

Mit der Fertigstellung des Simplontunnels würde der Charakter

dieser Strecken verändert. Die bisher eher regionalen

Verbindungen

würden zu einer internationalen Strecke. Dabei wurde schon sehr früh von

der möglichen Einführung eines hochwertigen

Expresszuges

gesprochen. Dieser sollte letztlich unter der Bezeichnung Simplon-Orient Express

zu sehr grossem Ruhm kommen und so in die Liste der grössten Züge Europas

aufgenommen werden.

So musste nach einer neuen

Lokomotive

für die Strecke gesucht werden. Der erwartete Verkehr liess erkennen, dass

auf diesem Abschnitt ganz andere Maschinen benötigt würden. Diese müsste

die Steigungen im Jura erklimmen können, aber auch zügig durch das

Rhonetal fahren. Damit war schnell klar, es musste eine grosse

Schnellzugslokomotive

beschafft werden. Dabei sah man bei der

JS

die Kombination der Baureihen A2t und B3t als ideal an.

Damit war klar, die

Jura-Simplon-Bahn

JS würde zu einem Teil der Schweizerischen Bundesbahnen SBB werden. Dabei

gesellten sich auch die

Gotthardbahn GB und die

Nordostbahn

NOB dazu. In Lausanne sah man es wirklich in dieser Reihenfolge. Die Entwicklung der neuen Lokomotive für den Simplon war jedoch so weit abgeschlossen, dass sich ein Abbruch eigentlich nicht mehr gelohnt hätte.

Auch wenn die

Staatsbahnen

noch nicht betrieblich aktiv waren, sorgte der Staat schnell dafür, dass

vorgängig Abklärungen getätigt wurden. Dabei war klar, dass man in Zukunft

eine grosse und schwere

Schnellzugslokomotive

benötigen würde. Daher wurde das Projekt der

JS

weitergeführt.

Wenn wir in die Entwicklung blicken, dann ist klar, die neuen

Maschinen der Reihe A3t, die am

Gotthard verkehrten, hätten ganz gut gepasst. Trotzdem wollte man sich

nicht auf diese Maschinen festlegen. In den Diskussionen wurde sogar eine

Erweiterung um eine nachlaufende

Laufachse

erwähnt. Diese

Achsfolge

hätte mit 2’C’1 zur

Bauart

«Pacific» geführt. Eine durchaus spannende Idee, die jedoch nicht mehr

weiter verfolgt wurde.

Die Nachteile der «Pacific» waren bei der letzten

Triebachse

zu suchen. Diese wäre durch die zusätzliche

Laufachse

entlastet worden. Die damit aber mögliche grössere

Feuerbüchse

benötigte man schlicht nicht, da man bei der

Jura-Simplon-Bahn

JS hochwertige

Kohle

verwendete, die über einen guten Brennwert verfügte. Es handelte sich

dabei, wie bei der

Gotthardbahn GB, um

Briketts.

Diese wiesen gute Brennwerte auf und konnten in den

Depots

leicht gestapelt werden.

Es kam schliesslich dazu, dass durch die

Jura-Simplon-Bahn

JS ein neues

Pflichtenheft

für die

Schnellzugslokomotive

der Simplonlinie erarbeitet werden musste. Dieses Pflichtenheft war dabei

mit sehr viele Mustern aus Frankreich, aber auch aus der Schweiz gefüllt

worden. Ein Blick in diesen Katalog von gewünschten Lösungen lässt sehr

schnell erkennen, warum die neue Maschine kein direkter Nachbau der

A3t der

Gotthardbahn sein konnte.

Dabei verfolgte man auch den Antrieb auf zwei Ach-sen.

Zudem wurde nun aber die Bauweise De-Glehn voll-ständig umgesetzt

und das hatte zur Folge, dass es eine geänderte Anordnung bei den

Zylindern

geben würde. Hier lag der erste deutliche Unterschied zu den Maschinen der

Gotthardbahn und es zeigte sich der französische

Einfluss bei der

JS.

Bei den geforderten

Anhängelasten,

hätte man sich ganz gut an der

Gotthardbahn orientieren können. Dabei waren für

Steigungen bis 10‰

Normallasten

von 300 Tonnen bei 50 km/h verlangt worden. In den steileren Abschnitten

bis 20‰ sollte sich die Normallast auf rund 120 Tonnen reduzieren. Die

dabei massgebende Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Damit entsprach die

Maschine hier den Modellen der Gotthardbahn.

Selbst bei der

Höchstgeschwindigkeit

legte man sich auf die bewährten 90 km/h fest. Das war überraschend, da

man durchaus grössere

Triebräder,

als das bei der

Gotthardbahn der Fall war, verlangte. Man wollte

sich so vermutlich eine spätere mögliche Erhöhung nicht verschliessen.

Noch fehlte aber scheinbar der Mut, die Marke von 100 km/h in der Schweiz

zu knacken. Auf jeden Fall waren sehr viele technischen Merkmale mit der

A3t der GB kompatibel.

Man kann gelinde gesagt behaupten, dass die Rückmeldungen auf

dieses

Pflichtenheft

schlicht mangelhaft war. So gab es keine Angebote aus dem Ausland.

Vermutlich fürchtete man dort, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB,

die letztlich diese

Lokomotiven

in Betrieb nehmen sollten, vom Vertrag zurücktreten könnten. Nicht

unbegründet, wenn man sich nicht mit der Situation bei den Bahnen im Land

auskannte.

Gerade in Deutschland und Frankreich wurden damals ähnliche

Lokomotiven

entwickelt, die durchaus auch in die Schweiz gepasst hätten. Dabei erwähne

ich als Muster die bayrische S 3/5, die schon fast ideal gewesen wäre.

Auch die A 17 der Alsace – Lorraine AL hätte passen können. Diese waren in

der Entwicklung und hätten für die

Jura-Simplon-Bahn

JS aus der Produktion genommen werden können. Die Verstaatlichung

verhinderte dies jedoch.

Gemeldet hatte sich auf das

Pflichtenheft

daher nur die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in

Winterthur. Diese war in einer anderen Position, denn die neue

Staatsbahn

hätte mit Hilfe von politischem Druck die zukünftigen Maschinen bei der

SLM beziehen können. So hätte man mit der Maschine für die

JS

den ersten Schritt für eine einheitliche Baureihe legen können. So

abwegig diese Ideen erscheinen mögen, es funktionierte.

Dieser Vertrag wurde am 26. September 1901 unterzeichnet und er

nannte für die Baureihe die Bezeichnung A3t. Dabei wurde damals bereits

auch die provisorische Bezeichnung A 3/5T verwendet. Der Preis für eine

Lokomotive

sollte sich auf 125 000 Schweizer Franken belaufen.

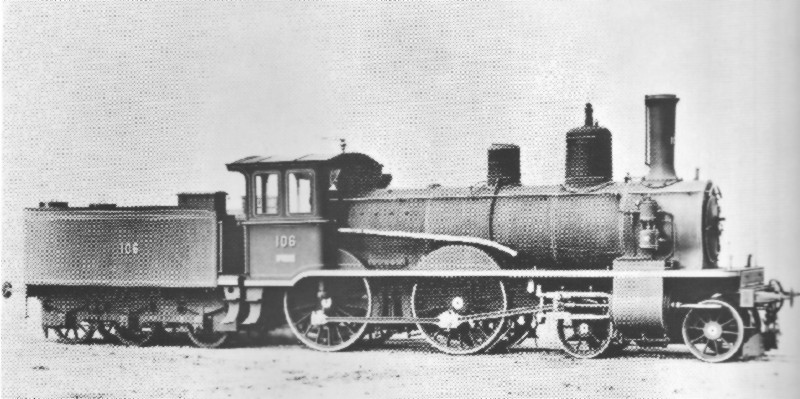

Im Jahre 1902 wurden diese beiden

Prototypen

von der SLM ausgeliefert. Der Empfänger der beiden neuen Maschinen waren

nun aber die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die seit dem 01. Januar

1902 die Geschickte der

JS

leiteten. Diese gaben der

Lokomotive

nun die definitive neue Bezeichnung A 3/5. Die Bezeichnungen A3t und A

3/5T waren während dem Bau abgeschafft worden. Daher waren diese beiden

Maschinen die ersten mit der neuen Bezeichnung.

Bei der Vergabe der Nummern orientierte man sich bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB noch an den

Lokomotiven

der

Gotthardbahn, so dass die beiden

Prototypen

die Nummern 231 und 232 trugen. So hätte sich eine logische Fortsetzung

ergeben. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass so keine vernünftige

Ordnung geschaffen werden sollte. So wurden die Nummern nur kurze Zeit

später in 701 und 702 geändert.

Die Erfahrungen mit den beiden

Prototypen

waren so gut, dass diese Baureihe zur Standardmaschine der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB ernannt wurde. So sollte die für

JS

entwickelte

Lokomotive

in der ganzen Schweiz zum Einsatz kommen. Damit genügend Exemplare

vorhanden waren, musste eine erste Serie bestellt werden.

Nur kurze Zeit nach der Inbetriebnahme der

Prototypen wurde daher die erste Bestellung ausgelöst und der Schachzug

der SLM ging auf.

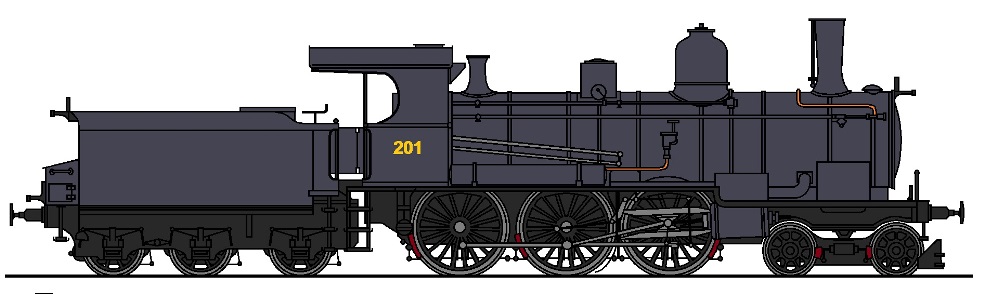

In den Jahren 1904 bis 1906 wurden mit den Nummern 703 bis 748

insgesamt 46 Maschinen durch die Schweizerische Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeliefert.

Die Kosten für die

Lokomotiven

der Serie variierten daher im Lauf der Jahre zwischen 96 500 und 109 380

Franken. Der Grund für die Unterschiede waren die Kosten für die

Rohstoffe, die sich im Lauf der Jahre veränderten.

An diese Bestellung erfolgte schliesslich noch eine weitere

Bestellung. Diesmal sollte jedoch nur noch ein dreiachsiger

Tender

verwendet werden, da mittlerweile auch grössere

Achslasten

auf dem Netz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zugelassen waren. Die

Maschinen mit den Nummern 749 bis 809 wurden in den Jahren 1907 bis 1909

ausgeliefert. Dadurch entstand mit 109 Exemplaren die zweitgrösste Serie

in der Schweiz. Nur von der kleinen

Rangierlokomotive

E 3/3 wurden noch mehr Stück

ausgeliefert.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Um

dieses umfassende Netz zu betreiben hatte die

Um

dieses umfassende Netz zu betreiben hatte die

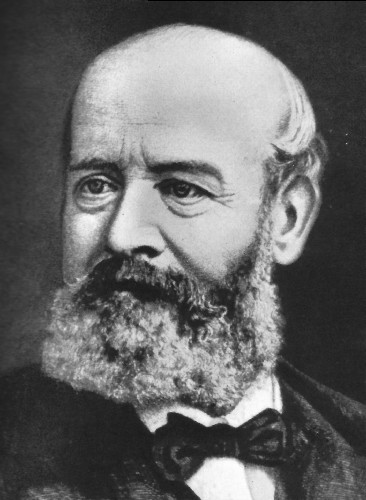

Man

kann vermuten, dass die unter der Führung von Alfred Escher stehende

Man

kann vermuten, dass die unter der Führung von Alfred Escher stehende

In

die ganze Diskussion hinein kam der Entscheid des Volkes. Die fünf

grössten

In

die ganze Diskussion hinein kam der Entscheid des Volkes. Die fünf

grössten

Die

neue

Die

neue

Daher

wurde zwischen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM und

der

Daher

wurde zwischen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM und

der