|

Entwicklung und Beschaffung |

|||||

| Navigation durch das Thema | |||||

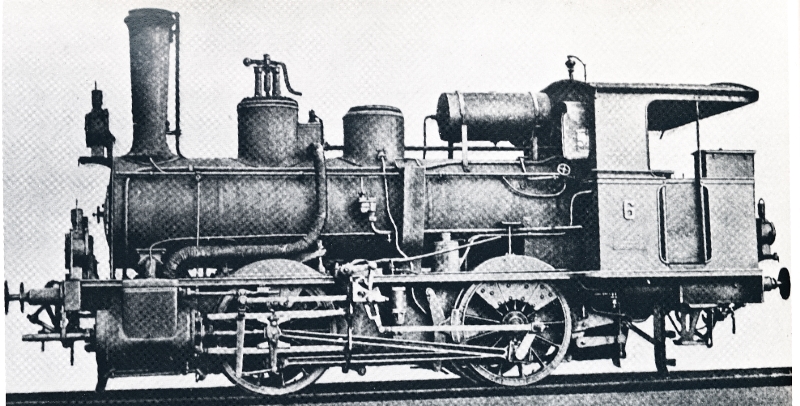

| Baujahr: | 1881 | Leistung: | 75 PS |

||

| Gewicht: | 15 t | V. max.: | 50 km/h |

||

| Normallast: | 240 t in der Ebene | Länge: | 6 600 mm |

||

|

Die

Lokomotive

A I konnte man bei einer

Bergbahn

nicht vermuten. Speziell war eigentlich nur, dass diese grosse

Gesellschaft mit der Strecke nach Locarno einen Abschnitt hatte, der im

besten Fall als

Nebenstrecke

angesehen werden konnte. Ein Erbe der Tessiner Talbahnen, die beim Bau

noch verlängert werden sollte. Die Strecke sollte aber nie gebaut werden,

so dass es bei der Stichbahn nach Locarno blieb.

Daneben sollten diese Lokomotiven auch die in grösseren Bahnhöfen an-fallenden Rangierdienste übernehmen. Mit anderen Worten, es wurde keine grosse

und schwere Baureihe erwar-tet, sondern eine kleine aber ausge-sprochen

wendige

Lokomotive. Betriebliche Rangierdienste gab es bei einer grossen Bahngesellschaft schon vor 1880. Meistens wurden dazu ältere oder kleine Lokomotiven verwendet. Bei der Gotthardbahn sollte das nicht anders sein. Damit sind wir aber bereits bei den für die Tessiner Talbahnen beschafften Maschinen angelangt. Es waren die

Lokomotiven,

die schon jetzt den lokalen Verkehr auf dem Ab-schnitt zwischen Biasca und

Locarno abdeckten. Gerade der

Regionalverkehr

auf die-sem Abschnitt konnte gut berechnet werden, denn es sollte nicht

viel mehr Reisende geben. Dabei müssen wir aber wissen, dass in jenen

Jahren der Tourismus im Tessin kaum vorhanden war. Die

Reisezeit

über die Alpen und der beschwerliche Weg, waren nicht dazu geeignet. Erst

mit der

Gotthardbahn

war das Tessin erreichbar und daher ist es nicht überraschend, dass

Locarno und Lugano die Zentren wurden. Bei den Tessiner Talbahnen waren neben den

neuen Maschinen auch Modelle vorhanden, die auf dem Markt als gebrauchte

Exemplare erstanden wurden. Das war eine direkte Folge der finanziellen

Probleme. Nur so konnte mit geringem finanziellen Aufbau der bescheidene

Betrieb aufrecht erhalten werden. Zur Übersicht, sollten wir daher diese

Sammelsurium anhand einer Tabelle etwas genauer ansehen.

|

|||||

|

Typ |

Nummern |

Baujahr |

V. max. |

Bemerkungen |

|

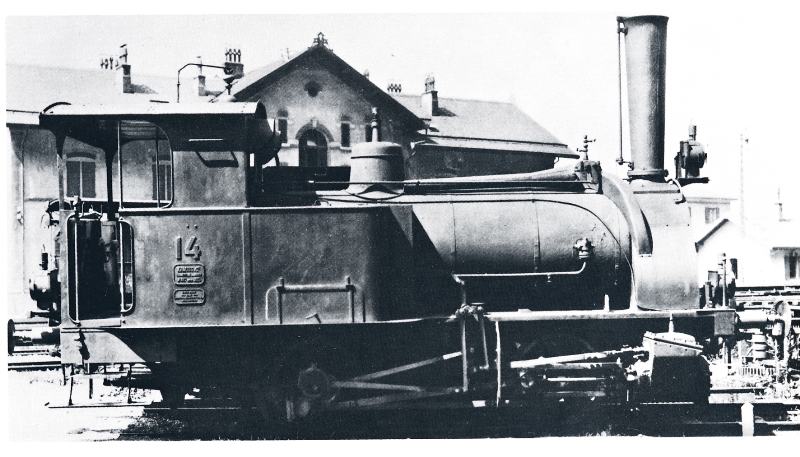

| A (Ed 2/2) |

1 - 4 |

1874 |

50 |

||

| A II (E 3/3) |

13 |

1875 | Nur Rangierdienst | ||

| A III (E

2/2) |

14 |

1876 |

35 |

Ex. Tösstalbahn |

|

|

Von den Maschinen waren eigentlich nur die

Betriebsnummern 1 bis 4 für den

Streckendienst

geeignet. Die anderen

Lokomotiven

waren dazu zu langsam, oder schlicht zu schwach. Mit anderen Worten, auf

dem Markt für gebrauchte Modelle, was damals kaum das passende Exemplar zu

finden. Trotzdem sollten wir uns diese Maschinen ansehen, denn sie

gehörten in den betrieblichen Bereich der hier vorgestellten Reihe A I.

Mit den zwei gekuppelten Achsen war sie ideal für den Regionalverkehr auf der Strecke zwischen Bias-ca und Locarno geeignet. Ein Nachteil war, dass die acht Jahre alte

Baureihe nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik war. Insbesondere

der Aufbau des

Kessels

hatte sich seither verändert. Als kleinste Lokomotive hatten diese Maschinen bei den Tessiner Talbahnen die Bezeichnung I bekom-men. Das von den Talbahnen angewendete System

wurde aber im Hinblick auf die

Gotthardbahn

geändert. So mutierten die kleinen

Lokomotiven

zur Klasse A. Auf die hier vorgestellten Modelle hatte das insofern

Auswirkungen, als dass sie als A I bezeichnet werden mussten. So war aber

fälschlicherweise eine nahe Verwandtschaft zu erkennen. Einsetzen konnte man diese

Lokomotiven

nach Eröffnung der

Gotthardbahn

als

Rangierlokomotiven

und für lokale Züge auf flachen Strecken. Auf den sehr steilen Abschnitten

der

Bergstrecke

waren sie jedoch falsch. Im Gegensatz zu den anderen in der Tabelle

enthaltenen Maschinen war sie besser für eine weitere Verwendung geeignet.

Doch mit vier Lokomotiven war der Bestand eher bescheiden, aber für die

Talbahnen ideal. Um uns ein besseres Bild über diese

Maschinen zu machen, sehen wir uns deren Eckwerte an. Diese können Sie mit

den oben eingefügten Werten für die hier vorgestellte Reihe A I

vergleichen. Bevor Sie das tun, kann ich Ihnen sagen, dass man sich die

Frage stellen muss, warum eine neue Baureihe beschafft wurde, wenn das

ideale Modell bereits im Bestand der Gesellschaft vorhanden war. Die

Antwort sind acht Jahre. |

|||||

| Baujahr: | 1874 | Leistung: | 221 kW / 300 PS |

||

| Gewicht: | 29 t | V. max.: | 50 km/h |

||

| Normallast: | 60 t bei 25 km/h | Länge: | 8 612 mm |

||

|

Diese vier

Lokomotiven

hätten für den bei der

Gotthardbahn

anfallenden Aufwand beim

Rangierdienst

knapp ausgereicht. Jedoch waren sie mit der Geschwindigkeit von 50 km/h

und wegen der hohen

Leistung

auch für den lokalen Verkehr auf den flachen Abschnitten geeignet. Selbst

vor den steilen

Rampen

musste sie sich nicht verstecken, schaffte sie doch noch eine

Anhängelast

von bescheidenen 60 Tonnen, was ein oder zwei Wagen entsprach.

Daher war schnell klar, man musste den

Bestand der Tessiner Talbahnen erweitern, wollte man die grossen Baureihen

nicht vor leichten regionalen Zügen einsetzen. Man benötigte weitere Lokomotiven für den Ran-gierdienst in den grösseren Bahnhöfen. Bei leeren Kassen möchte man das Geld jedoch für starke Maschinen auf der Strecke einsetzen und nicht für Rangierlokomotiven ausgeben. Es mussten kostengünstige Möglichkeiten

gesucht werden, wollte man diese

Lokomotiven

für wenig Geld bekommen. Da kam die zum Verkauf angebotene Lokomotive aus

dem Tösstal gerade recht. Sie haben richtig gelesen, die

Gotthardbahn,

eine Gesellschaft die zur mächtigsten Bahn des Landes werden sollte, sah

sich nach gebrauchten

Lokomotiven

um. Deutlicher kann nicht aufgezeigt werden, wie knapp die Finanzen bis

zur Eröffnung der durchgehenden Linie waren. Mit den Occasionen hatte man

den Bedarf gedeckt, aber es war abzusehen, dass nach einem erfolgreichen

Start, diese Modelle schnell verschwinden. Die

Lokomotive

der Tösstalbahn war nicht optimal. die

Höchstgeschwindigkeit

lag bei bescheidenen 35 km/h. Das war für die Züge der

Gotthardbahn

schon zu langsam. Jedoch konnte die Maschine in den

Rangierdienst

genommen werden. Die bessere eigene Lokomotive wurde dann vor den

Regionalzug

gespannt. Das grösste Problem war aber, dass es nur ein Exemplar gab und

daher ein Exot in den Bestand kam.

Die Folge davon war, dass sich die

Gotthardbahn

auch um schwache

Lokomotiven

für den Lokal-verkehr und den

Rangierdienst

auf den grösseren

Bahnhöfen,

bemühen musste und das bei leeren Kassen. Die Lokomotiven A von den Tessiner Talbahnen waren daher ideal. Das grosse Problem war, dass diese bei der Beschaffung einen Stückpreis von 51 000 Schweizer Franken hatten. Das war Geld, das man auch für andere Baureihen hätte nutzen können. Die erhoffte Erweiterung mit diesen

Maschinen konnte daher erst nach der Betriebsaufnahme erfolgen, denn

vorher waren die guten

Lokomo-tiven

schlicht nicht zu zahlen. Bei der

Gotthardbahn

musste man notgedrungen spezielle kleine

Lokomotiven

für den

Rangierdienst

und den leichten Streckendienst beschaffen. Man erkennt hier klar den

gigantischen Rahmen, der für den Bau der

Bahnlinie

vorhanden war.

Rangierlokomotiven

mit speziellen Aufgaben wurden vor 1900 wirklich nur sehr selten bestellt,

da man oft auf alte Modelle zurückgreifen konnte. Diese hatte man, sie

reichten aber nicht und waren in der Nachbestellung zu teuer. So gesehen mussten zusätzliche

Lokomotiven

für den

Rangierbetrieb in den neuen

Bahnhöfen

Arth-Goldau und Erstfeld beschafft werden. Mit den vorhandenen Maschinen

sollten dann diese Aufgaben in den Bahnhöfen Biasca, Bellinzona und

Chiasso war genommen werden. Zudem wären Lokomotiven im Tessin für die

leichten Züge frei gestellt worden. Der Bedarf war daher gegeben, auch

wenn das damals kaum üblich war.

Die

Gotthardbahngesellschaft

musste daher zwei

Lokomotiven

für den

Rangierdienst

und den ein-fachen Streckendienst auf flachen Strecken an-schaffen. Leichte Maschinen mit geringer Leistung waren vorgesehen. Dabei war die Leistung nicht so wichtig, wie der Preis, denn diese beiden Loko-motiven sollten schlicht billig sein. Erfahrungen mit neuen

Rangierlokomotiven

ge-macht hatte niemand, denn bisher stammten diese einfach aus den

Beständen, was bei einer neuen Bahn schlicht nicht möglich war, zumal man

die passenden Modelle im Tessin vor den Zügen ein-setzen wollte. Schliesslich wollte man das noch zur

Verfügung stehende Geld nicht in

Lokomotiven

investieren, die kaum in der Lage waren einen

Bahnhof

zu ver-lassen. Dazu passte auch die Tatsache, dass man für diesen Zweck

nur zwei

Rangierlokomotiven

neu beschaffte und sich nicht zu einer kleinen Serie durchringen konnte.

Vermutlich wären die Kosten für eine grössere Serie einheitlicher

Lokomotiven einfach zu gross gewesen. Lieferant der beiden neuen

Lokomotiven,

die bei der

Gotthardbahn

mit den Nummern 11 und 12 versehen werden sollten, war die in Winterthur

ansässige und noch junge Maschinenfabrik. Sie hatte das für die

Gotthardbahn passende Angebot unterbreitet. Gerade die

Ausschreibungen

der damaligen

Bahngesellschaften

unterscheiden sich kaum von den Modellen heute, auch wenn weniger Details

genannt wurden. Die Bahn wusste, was sie wollte.

Die meisten zukünftigen

Lokomotiven

der Schweiz sollten dort ihre Geburtsstätte erleben. Die

Gotthardbahn

be-stellte also selbst in der Schweiz Lokomotiven. Es muss noch ein Wort über die Lieferanten verloren werden. Die Gotthardbahn bestellte ihre Lokomotiven zu einem grossen Teil in Deutschland. Von dort war viel Geld in den Bau geflossen und dieses sollte so wieder zurück bezahlt werden. Erst später sollten dann auch andere

Hersteller be-rücksichtigt werden. Dann jedoch oft auch deshalb, weil von

der

Gotthardbahn

immer wieder unmögliche Liefer-fristen verlangt wurden. Die neue Lokomotive, die zu einem Stückpreis von nur 29 000 Schweizer Franken an die Gotthardbahn geliefert wurde, sollte jedoch nicht so recht zur grossen Bahn passen, weil sie doch sehr gedrungen wirkte. Bei einer solchen

Bahngesellschaft

vermutete man die grossen schweren

Lokomotiven,

wie wir sie heute kennen. Damals war aber alles noch anders und es gab die

schmucken kleinen Maschinchen auch bei der

Gotthardbahn. Es sollten nicht die einzigen direkt an die

Gotthardbahn

gelieferten Maschinen der

Gruppe

Rangierlokomotiven

sein. Es waren die

Lokomotiven,

die von der Gotthardbahn bestellt wurden, als diese den Verkehr noch nicht

aufgenommen hatte. Erst mit dem Betrieb hatte man bei der Gotthardbahn das

finanzielle Polster um auch besser geeignete Rangierlokomotiven zu

beschaffen und den dafür verlangten Preis zu zahlen.

|

|||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||

Für

diese Strecke, aber auch für den

Für

diese Strecke, aber auch für den

Mit

den bis zu 50 km/h schnellen Maschinen mit der Bezeichnung A hatte die

Bahn eigentlich geeignete

Mit

den bis zu 50 km/h schnellen Maschinen mit der Bezeichnung A hatte die

Bahn eigentlich geeignete

Weitere

Maschinen, die aus Beständen anderer

Weitere

Maschinen, die aus Beständen anderer

Diese

als Ergänzung der

Diese

als Ergänzung der

Diese

später unter der Bezeichnung SLM bekannt ge-wordene Maschinenfabrik war

erst vor wenigen Jahren gegründet worden und sollte mit den Jahren im

Bereich des Lokomotivbaus, als

Diese

später unter der Bezeichnung SLM bekannt ge-wordene Maschinenfabrik war

erst vor wenigen Jahren gegründet worden und sollte mit den Jahren im

Bereich des Lokomotivbaus, als