|

Einleitung |

|||||||||||

|

|

Navigation durch das Thema | ||||||||||

|

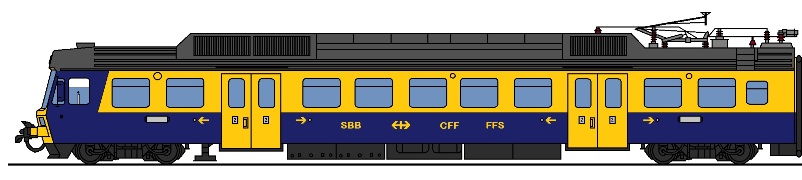

Baujahr: |

1989 – 1997 | Leistung: |

3 200 kW / 4 350 PS |

||||||||

|

Gewicht: |

74 t |

V. max.: |

130 km/h |

||||||||

|

Normallast: |

500 t |

Länge: |

18 400 mm | ||||||||

|

Der Ballungsraum Zürich bildete bereits zu

Beginn der Eisenbahnen grosse Vorteile. So hatten sich hier die ersten

Banken angesiedelt. Das führte dazu, dass hier die erste Eisenbahn der

Schweiz entstand. Wobei genau genommen damals noch der mit dem Salz zu

Reichtum gelangte Kanton Aargau helfen musste. So gesehen war es kein

Zufall, dass die Geschichte der Eisenbahnen in der Schweiz hier den Anfang

finden sollte.

Der Platz in der beengten Stadt Zürich reichte nicht aus. Immer mehr Gemeinden in der Nähe der eigentlichen Stadt wurden von dieser eingenommen und endeten als Quartiere. Heute kennen wir die ehemaligen Gemeinden Enge und Höngg nur noch als Quartiere der Stadt.

Die Liste mit den so verschwundenen

Gemeinden könnte endlos verlängert werden. Jedoch stellte sich diese

Lösung bei grös-seren Gemeinden als Problem heraus.

Grössere Gemeinden konnten sich erfolgreich

der Stadt widersetzen. Damit musste das eigentliche Wachstum von Zürich

gebremst werden. Trotzdem zogen immer mehr Leute in diese Region. Der

Grund war, dass die Banken gute Löhne bezahlten konnten und so die

Arbeiter nach Zürich lockten. Doch der Platz dazu reichte nicht mehr aus.

Die Stadt wurde neu mit einer Agglomeration ergänzt und konnte so mit den

Gemeinden wachsen.

Eine Lösung, die der Stadt Zürich ein nahezu

unbegrenztes Wachstum erlaubte. In einigen Jahrzehnten sollte der Einfluss

der Stadt sogar bis in die benachbarten Kantone Aargau, Schwyz und Zug

reichen. Doch im Jahr 1960 war davon noch nichts zu spüren. Die Leute

siedelten sich in den Gemeinden um die Stadt an und reisten dann zu

Arbeit. Die ersten Pendler entstanden und damit auch der benötige Verkehr

um die Stadt.

So konnten diese genutzt werden. Das einzige

Problem der

Bahnlinien

war jedoch, dass Zürich HB ein

Kopfbahnhof

war und so alle Züge die Fahr-richtung wechseln mussten. Es fehlte der

Durch-gangsbahnhof. Solche Zentren haben aber allgemein immer ein grosses Problem. Durch die Ballung stiegen die Preise für Mieten und Wohneigentum. Normale Arbeiter konnten sich im Zentrum kaum eine Wohnung leisten. In der Folge mussten sie in die Aussenquartiere ziehen.

Später kamen auch Gemeinden in der

Agglo-meration dazu. Eine rein logische Abfolge des gros-sen Wachstums in

jenen Jahren, welches nicht mehr aufzuhalten war und das für Probleme

sorgte. Die in den Aussenquartieren lebenden Leute musste in das Zentrum fahren, wo die Arbeit vorhanden war. In der Folge suchten sie nach Möglichkeiten um den Weg zu schaffen.

Von der Stadt bereits gestellt wurde dabei

der öffentliche Verkehr. Dieser bestand aus einem dichten Netz von

Strassenbahnen,

das an gewissen Stellen mit neuen Bussen ergänzt wurde. Doch damit war das

Problem mit dem Verkehr längst nicht gelöst worden.

Viele fuhren mit einem Auto in das Zentrum. Damals

standen die Parkmöglichkeiten noch zur Verfügung und daher wurde der

eigene Wagen genutzt. Durch die starren Arbeitszeiten kam es auf den

Strassen in die Stadt immer öfters zu Stau. Diese sorgten dafür, dass auch

Tram und Bus stecken blieben. Es gab zeitweise kaum mehr ein Durchkommen.

Der Stadt droht bereits 1960 der Kollaps beim Verkehr und ein Dauerstau.

In diesen gab

es neben den

Tram und Bussen auch andere Verkehrswege, wie U- oder

S-Bahn.

Diese zeichneten sich durch den Vorteil aus, dass sie sich die Strasse

nicht teilen mussten. Die Idee der Planer sah einen neuen Tiefbahnhof im Be-reich des Hauptbahnhofes vor. So konnten die Trams im Untergrund vom Verkehr unabhängig verkehren. Ein Pro-jekt, dass im Jahre 1962 dem Stimmvolk unterbreitet werden sollte.

Der Tiefbahnhof als Vorprojekt einer

weiteren Lösung für die Verkehrsprobleme der Stadt wurde jedoch vom

Stimm-volk bei der Abstimmung beerdigt. Zu unausgereift war die Idee für

viele Bürger.

Gerade der fehlende Nutzen für die Gemeinden in der

Ag-glomeration bewirkte, dass

deren Bürger gegen das Pro-jekt waren. Selbst Fachleute waren sich nicht

sicher, ob dieses Lösung ein Erfolg geworden wäre. Das Nein an der Urne

zwang die Planer wieder an den Tisch und nach der Suche nach einer neuen

Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Selbst die neue Autobahn in die

Stadt sollte diesen nicht bewältigen können.

Nicht vom Tisch war damit das Problem mit dem

Verkehr. Die Planer der Stadt mussten einen Schritt weiter gehen. Dazu

wurde wieder über die Grenze geschaut und dort erkannte man, dass sich die

U-Bahnen durchsetzen konnten. In Städten wie New York ersetzten sie

schlicht die

Trams. Ergänzt mit einer

S-Bahn nach dem Muster in vielen

Städten in Deutschland sollte eine nachhaltige Lösung für das Problem

gefunden werden.

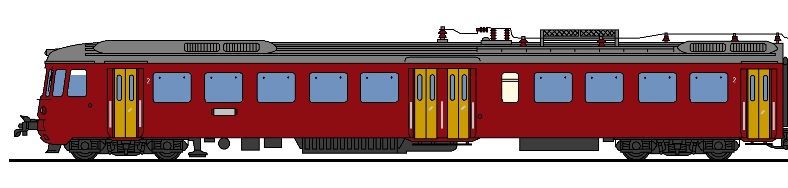

Die Baureihe

RABDe 12/12 sollte den Verkehr

über-nehmen. Die Züge kamen in den Betrieb, die

S-Bahn in Zürich jedoch

nicht. Die 1973 durchgeführte Ab-stimmung brachte erneut ein deutliches

Nein des Stimmvolkes.

Auch das zweite Nein war längst keine Lösung für die

Probleme. Um die grossen Mengen Leute zu befördern, boten sich eigentlich

nur die Bahnen an. Diese verfügten über hohe

Kapazitäten und verkehrten

auf einem eigenen Streckennetz. Daher reifte die Idee, dass die Zukunft

für das Problem mit dem Verkehr nicht unter der Erde zu finden war. Aus

dem Projekt von 1973 wurde daher die

U-Bahn gestrichen und die

S-Bahn

erneut vor das Volk gebracht.

Das neue Konzept sah eine reine

S-Bahn vor. Diese

sollte im Zentrum mit neuen Strecken arbeiten, aber ausserhalb davon auf

dem konventionellen Netz verkehren. Somit war die Idee der S-Bahn Zürich

nicht mit anderen Städten zu vergleichen, denn dort verkehrten diese auf

dem eigenen Streckennetz. Diese Idee schien beim Volk aber keine Chance zu

haben. Daher nun der dritte Versuch mit einer angepassten S-Bahn.

Bei der Abstimmung vom 29. November 1981 konnte man

gespannt sein. Es war der dritte Versuch um ein Problem zu lösen. Die

Frage war, konnte man die Leute auf dem Land davon überzeugen, der grossen

Stadt eine

S-Bahn zu geben. Jedoch hatte sich dort seit 1973 viel

geändert, denn immer mehr Leute wohnten dort, mussten aber in die Stadt um

dort der Arbeit nachzugehen. Daher war das Ergebnis alles andere als klar.

Niemand konnte damals ahnen, wie gross der

Erfolg dieser

S-Bahn werden würde. Ja selbst das Wort, war vielen Leuten

damals noch unklar. Eine S-Bahn war doch nur ein ganz normaler

Regionalzug. Grundsätzlich stimmt das, aber die Idee von S-Bahnen besteht darin, dass diese das Zentrum nicht als Start-punk nehmen. Vielmehr beginnen die Züge in der Um-gebung und führen durch die Stadt wieder in eine andere Gegend.

In Zürich ging das aktuell wegen dem

Bahnhof schlicht

nicht. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas genauer auf die

S-Bahn der

Stadt Zürich blicken, denn sie sollte wirklich eine einmalige Sache

werden. Kernstück der S-Bahn die damals 653 Millionen Schweizer Franken kosten sollte, war eine Neubau-strecke. Diese sollte im Bereich des Güterbahnhofes beginnen und von dort unterirdisch den Hauptbahnhof passieren.

Da der neue Teil auf der Seite des Landesmuseums

entstehen sollte, wurde vom

Bahnhof Museumsstrasse gesprochen. Zürich HB

sollte damit aber zu einem

Durchgangsbahnhof werden, der mehr

Geleise mit

Prellbock hatte.

Anschliessend sollte die neue Strecke in einem neuen

Tunnel nach Stadelhofen verkehren. Damit würde die bisherige Strecke über

Letten nicht mehr benötigt und daher der Verkehr darauf eingestellt. Der

Bahnhof Letten sollte anders berühmt werden. Wegen dem Gelände, das

unterfahren werden sollte, gab es hier

starke Gefälle, die in ebenso

starke Steigungen übergehen sollten. Es sollte eine der dichtest

befahrenen Strecken werden.

Hauptproblem dabei war, dass hier eine dichte Be-bauung vorhanden

war und daher konnte nur mit

Tunnel und

Brücken gearbeitet werden. Das

trieb die Kosten für dieses Projekt in die Höhe, denn Tunnel waren teuer. Ausserhalb dieser Bereiche sollte das Netz nur aus-gebaut werden. Namentlich wurde dabei immer wieder der vierspurige Ausbau im Limmattal bis Killwangen-Spreitenbach erwähnt. Ein Ausbau der wichtig war, denn gerade in diesem Bereich hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB das grösste Problem mit der Kapazität.

Zwar konnte der

neue

Rangierbahnhof Limmattal

im Raum Dietikon das Problem entschärfen,

aber nicht lösen. Am 02. März 1982 wurde zwischen den Schweiz-erischen Bundesbahnen SBB und der Stadt ein Ver-trag abgeschlossen. Die Staatsbahnen sollten sich für den Bau und den Betrieb verantwortlich zeigen.

Dazu wurde

zudem der Zürcher Verkehrsverbund ZVV ins Leben gerufen. Dieser war

wichtig, damit auch andere Bahnen und Busse in das System mit den

S-Bahnen

eingebunden werden konnten. Der

Nahverkehr im Raum Zürich war in der Hand

des ZVV.

Es war klar, dass es mit neuen Strecken nicht getan

war. Die

S-Bahn in Zürich benötigte auch die passenden Fahrzeuge. Dabei

waren die

Triebzüge der Baureihe

RABDe 12/12 seinerzeit gebaut worden.

Durch die politisch bedingten Verzögerungen passten diese nicht mehr. So

waren sie technisch veraltet und die

Kapazität reichte dem erwarteten

Verkehrsaufkommen schlicht nicht mehr aus. Zürich benötigte neue

Fahrzeuge.

Die Planer von damals hatten

durchaus auch die Zu-kunft im Auge und diese sah klar eine Steigerung des

Verkehrs vor. Der

Hauptbahnhof in Zürich sollte zu einem der meist

bereisten der Welt werden. Lediglich Tokio musste sich nicht davor

fürchten.

Da jetzt aber nicht mehr die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB selber entscheiden konnten, wurde eine Projektgruppe

gebildet. Diese hatte durchaus Ideen, die nicht umgesetzt werden konnten.

Jedoch sah man schnell, dass das Problem mit der

Kapazität nur gelöst

werden konnte, wenn die Leute zwei Decks zur Verfügung hatten. Die Wahl

von

Doppelstockwagen passte den

Staatsbahnen nicht, da sie nicht freizügig

verkehren konnten.

Selbst mit endlosen Diskussionen über die Höhe der

Bahnsteige konnte man sich bei der Projektgruppe aufhalten. Komplett

eigene Lösungen für die

S-Bahn kamen bei den Schweizerischen Bundesbahnen

SBB nicht gut an, da auch konventionelle Züge in den Randbereichen

eingesetzt würden. So lange hier aber keine Einigung erzielt würde,

konnten die neuen Fahrzeuge für die

S-Bahn in Zürich noch nicht beschafft

werden.

Wie so oft konnten die Probleme mit den Höhen der

Bahnsteige mit einem Kompromiss gelöst werden. Die hohen Lösungen des ZVV

waren ebenso vom Tisch, wie die Idee alles beim alten zu belassen. Die

Bahnsteige der

S-Bahn Zürich sollten daher auf eine Höhe von 550 mm über

der Oberkante der

Schienen festgelegt werden. Ein Wert, der heute als

Standard in vielen Ländern in Europa und der Schweiz angesehen wird.

|

|||||||||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Durch

die sich hier angesiedelten Banken wurde die Stadt nach dem zweiten

Weltkrieg zu einem Finanzzentrum. Wegen dem wirtschaftlichen Zentrum Basel

und der politischen Macht in Bern, startet die Stadt mit dem

wirtschaftlichen Aufschwung nicht so durch, wie das in Städten wie

Frankfurt, oder Milano der Fall war. Die Schweiz schien eher bescheiden zu

bleiben. Trotz-dem wurde Zürich zu dem was es sein wollte.

Durch

die sich hier angesiedelten Banken wurde die Stadt nach dem zweiten

Weltkrieg zu einem Finanzzentrum. Wegen dem wirtschaftlichen Zentrum Basel

und der politischen Macht in Bern, startet die Stadt mit dem

wirtschaftlichen Aufschwung nicht so durch, wie das in Städten wie

Frankfurt, oder Milano der Fall war. Die Schweiz schien eher bescheiden zu

bleiben. Trotz-dem wurde Zürich zu dem was es sein wollte. Gerade

für die grösseren Strecken boten sich die Bahnen an. Ein wichtiger Teil

wurde dabei von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB übernommen, denn

deren Strecken hatten zum Teil auch Halte innerhalb der Stadtgrenze.

Gerade

für die grösseren Strecken boten sich die Bahnen an. Ein wichtiger Teil

wurde dabei von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB übernommen, denn

deren Strecken hatten zum Teil auch Halte innerhalb der Stadtgrenze. In der Stadtverwaltung suchte man zweifelhaft nach

einer brauchbaren Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Da es

vergleichbare Probleme in der Schweiz sonst nicht gab, mussten die

Verkehrsplaner sich an den Metropolen der Welt orientieren.

In der Stadtverwaltung suchte man zweifelhaft nach

einer brauchbaren Lösung für das Problem mit dem Verkehr. Da es

vergleichbare Probleme in der Schweiz sonst nicht gab, mussten die

Verkehrsplaner sich an den Metropolen der Welt orientieren. Die Idee war so ausgereift, dass man erneut mit

einer kombinierten U- und

Die Idee war so ausgereift, dass man erneut mit

einer kombinierten U- und

Als alle Stimmen ausgezählt waren, war klar, dass es

im dritten Anlauf geklappt hatte. Zürich sollte daher als erste Stadt der

Schweiz eine

Als alle Stimmen ausgezählt waren, war klar, dass es

im dritten Anlauf geklappt hatte. Zürich sollte daher als erste Stadt der

Schweiz eine

Weiter sollte ein

Weiter sollte ein

Die gewünschte Länge hatten die Züge der Bau-reihe

RABDe 8/16. Jedoch konnten diese vier

Die gewünschte Länge hatten die Züge der Bau-reihe

RABDe 8/16. Jedoch konnten diese vier