|

Entwicklung und Beschaffung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im Jahre 1986 zeichnete sich in der Arbeitsgruppe eine Einigung

ab. Damit nahm das für die

S-Bahn

in Zürich gewünschte Fahrzeug auch erste Formen an. Auch wenn nun alle

Beteiligten zu einem Ziel gekommen waren, musste das Modell noch

entwickelt werden. Genau genommen musste ein

Pflichtenheft

ausgearbeitet werden, das der einschlägigen Industrie übergeben werden

konnte. Genau in dieses wollen wir nun einen Blick werfen.

Jedoch hatte der Kanton Zürich während dem ganzen Prozess ein Mitspracherecht, das direkte Auswirkung-en auf die neuen Fahrzeugen haben sollte.

Doch dazu später mehr, zuerst mussten Details be-schrieben werden,

denn nur so wussten die Erbauer, was gewünscht wurde. Gewünscht wurde ein Triebzug der aus einer Loko-motive mit ansprechender Leistung bestand. An diese sollten dann drei Wagen gekuppelt werden. Diese mussten zudem als Doppelstockwagen ausgeführt werden.

Am Schluss dieser festen Einheit war ein

Steuerwagen

vorgesehen, der es auch erlaubte mit dem neuen

Triebzug

in beide Richtungen zu fahren. Für den Unterhalt sollten die Fahrzeuge

einzeln entnommen werden können.

Der komplette

Triebzug

sollte eine Länge von 100 Meter aufweisen. In sich wurden die Fahrzeuge

mit den klassischen Zug- und

Stossvorrichtungen

bei

Personenwagen

versehen. Dank dieser Lösung mit der

Schraubenkupplung

konnte verhindert werden, dass für den schweren Unterhalt ein grosser

Aufwand betrieben werden musste. Ein Wagen konnte, wie die anderen

Modelle, in die passenden

Geleise

gestellt und auch so verschoben werden.

Nur am Schluss der Einheit kam es zum Einbau einer

automatischen Kupplung,

die zu den

Triebzügen

RABDe 12/12 passen

sollte. Hier lagen sicherlich auch die Interessen der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB vor, die so theoretisch die Wagen in normale Züge

einreihen konnten. Bei der gewünschten automatischen Kupplung wurde jedoch

im

Pflichtenheft

erwähnt, dass nur die mechanischen

Verbindungen

zu dem

RABDe 12/12

möglich sein mussten.

Trotzdem wurde in den

Pflichtenheften

der komplette

Triebzug

umschrieben. Durch die Festlegung der einzelnen Fahrzeuge wurde aber nicht

ein klas-sischer Triebzug, sondern ein

Pendelzug

gewünscht. Damit erhoffte man sich Vereinfachungen beim Unterhalt. Bevor wir uns genauer mit der Lokomotive befassen, ein paar interessante Angaben zum kompletten Triebzug. Genauer genommen um de Ausstattung der Fahrzeuge, denn diese bot eine grosse Überraschung.

Insbesondere der Komfort bei den neuen

S-Bahnen

wurde genau definiert und musste daher von den Erbauern eingehalten

werden. Wie weit hier der Kanton beim

Pflichtenheft

mitreden konnte, entzieht sich meiner Kenntnis. In der zweiten Wagenklasse wurde ein Komfort erwartet, der den Einheitswagen I entsprach. Diese doch schon älteren Fahrzeuge galten in die-sem Bereich als sehr komfortabel.

Trotzdem war das eher eine Überraschung, den mit den

Triebwagen

RBDe 4/4 war durchaus eine

Steigerung vorhanden. Jedoch sollten mit den neuen Einheiten so viele

Leute, wie nur möglich befördert werden. Daher die Ab-striche beim

Komfort.

Für die erste

Wagenklasse

nahm man die

Triebzüge

der Baureihe

RABDe 12/12 als

Muster. Somit war auch klar, dass in keinem der Wagen eine

Klimaanlage

gewünscht wurde. Diese erachtete man damals als im

Nahverkehr

nicht als sinnvoll. Daher wurde darauf verzichtet, auch wenn die neuen

Einheitswagen IV

damit versehen wurden. Die neue

S-Bahn

für Zürich sollte deshalb im Bereich des Komforts kaum neue Massstäbe

setzen.

Der Grund lag in der Tatsache, dass bei den Triebzüg-en RABDe 12/12 im Bereich der ersten Wagenklasse die Bestuhlung mit vier Sitzen in der Breite gewählt wurden.

Der

Einheitswagen

war für längere Strecken gebaut worden und hatte daher die Lösung 2/1. Sie

sehen, hier sollte es enger werden. Da wir hier die Lokomotive genauer ansehen wollen, lassen wir die drei Wagen für einmal beiseite. Diese klar zu den hier vorgestellten Fahrzeugen passenden Wagen werden an der geeigneten Stelle kurz vorge-stellt werden.

Auch wenn es starre Einheiten waren, der formierte Zug galt als

Pendelzug

und nicht als

Triebzug

und daher liegt der Schwerpunkt dieses Artikels auf der

Lokomotive,

die dazu benötigt wurde. Im Pflichtenheft der Lokomotive war nur erwähnt worden, dass die Maschine mit den Wagen ein harmonisches Bild ergeben sollte.

So mussten sich die verschiedenen Hersteller der

Lokomotive

und der Wagen während dem Bau verständigen, denn noch war ja das Profil

der Wagen nicht restlos geklärt worden. Es war aber sicher grösser, da

Doppelstockwagen

entstehen sollten. Jedoch galten die bei den Wagen verfügten

Beschränkungen bei der Lokomotive nicht.

Mit anderen Worten, auch wenn die

Lokomotive

eine grosse Höhe haben sollte und letztlich auch gut zu den

Doppelstockwagen

passte, sie wurde so gebaut, dass das normale

Lichtraumprofil

der Schweiz eingehalten werden konnte. Mit dem

Triebkopf

konnte auf dem ganzen Streckennetz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

gefahren werden. Ein Punkt, der bei Fahrten in den schweren Unterhalt ein

grosser Vorteil sein konnte.

Somit war klar, dass die

S-Bahnen

in Zürich im Ge-gensatz zu allen anderen solchen Systemen auch Fracht

mitführen sollten. Es war daher deutlich zu erkennen, dass sich das System

in der Schweiz nicht mit den anderen S-Bahnen vergleichen liess. Uns stellt sich damit unweigerlich die Frage, ob eigentlich von einer Lokomotive gesprochen wer-den durfte. Triebfahrzeuge die Gepäck mitführten wurden bis anhin als Triebwagen bezeichnet.

Beispiel dafür waren die Modelle

De

4/4, die überall verkehrten. Jedoch nahm dort das

Gepäckabteil

den grössten Teil des Platzes ein und das war hier nicht der Fall. Daher

sollte der neue

Triebkopf

als

Lokomotive

geführt werden. Ob nun alles so seine Richtigkeit hat, kann vermut-lich über eine lange Zeit diskutiert werden. Diese Diskussionen wurden von den Fachleuten und von denen, die meinten es zu sein auch geführt und daher müssen wir sie nicht erneut führen.

Beim neuen

Triebfahrzeug

für die

S-Bahn

in Zürich wurde von einer

Lokomotive

gesprochen und das wollen wir nun auch so halten, denn die weiteren

Merkmale des Fahrzeuges passten dazu.

So genau wie in anderen

Pflichtenheften

wurde hier jedoch nicht auf alle Details eingegangen. Es wurden Angaben

für die

Leistung

und die

Zugkräfte

gemacht. So sollte eine Leistung von rund 3 000 kW installiert werden und

die maximal mögliche Zugkraft lag bei 240 kN. Damit lag das Modell unter

der Baureihe

Re 4/4

II, was aber wegen dem hier verbauten

Gepäckabteil

erfolgte. Zudem mussten ja nur drei Wagen befördert werden.

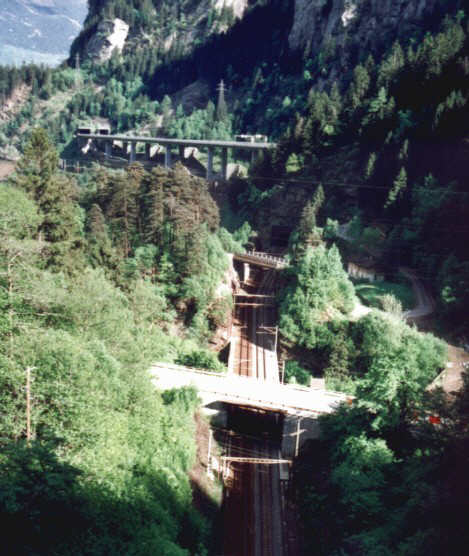

Der Grund waren nicht erwartete Einsätze im Gebirge, sondern die

steilen

Rampen

im Bereich der neuen Strecke in Zürich. Dort traten durchaus Neigungen

auf, die den Gotthard als Flach-bahn erschienen liessen. Gerade bei der Achslast waren die Schweizerischen Bundesbahnen SBB genau. Diese durfte einen Wert von 20 Tonnen auch mit der vollen Zuladung im Gepäckabteil nicht überschreiten. Die sonst hier vorhandenen Toleranzen nach oben gab es jedoch nicht mehr.

Mit anderen Worten, es wurde durchaus ein tiefer Wert erwartet. So

wurde die

Zulassung

zur

Streckenklasse

C2 erwartet, die mittlerweile auch bei dem meisten

Nebenstrecken

angewendet wurde. Wie wichtig hier die gemachten Angaben waren, zeigt sich bei anderen Baureihen. Die dort oft vorhandenen Toleranzen wurden immer wieder stark ausgereizt. Obwohl die Reihe Re 4/4 II offiziell mit 80 Tonnen angegeben wurde, wusste jeder, dass sie nach dem Besuch der Waage etwas Gewicht zugelegt hatte.

Bei der neuen Maschine wurde klar erwartet, dass dies nicht

passieren sollte. Dank der geringeren

Leistung

keine unmögliche Sache.

Bei der Ansteuerung der

Fahrmotoren

war man aber relativ offen. Zwar wurde eine klassische Lösung

ausgeschlossen, aber das war es auch schon. Von einer Lösung mit

klassischen

Strom-richtern,

wie bei der Baureihe Re 4/4 IV, bis zu modernen Ideen mit

Umrichtern

war alles möglich. Es muss hier klar gesagt werden, dass die Ausschreibung

in einer Zeit erfolgte, wo die neusten Lösungen mit Umrichter erste

Schritte wagten.

Wobei andere Punkte im

Pflichtenheft

klar die Richtung vorgaben. So wurden hier massive Einsparungen beim

benötigten Personal und beim Unterhalt gefordert. Mit anderen Worten, bis

zu den regelmässigen

Revisionen

sollten keine Komponenten ausgetauscht werden. Gerade die alten Motoren

mit

Kollektoren

konnten hier nicht mithalten. Diese waren aber auch bei den

Wellenstrommotoren

vorhanden, so dass diese kaum erwartet wurden.

Ein

Pendelzug

lässt sich nicht so einfach abstellen, wie eine

Lokomotive

und zudem waren die Kosten der Beschaffung hoch und das wollte der

Betreiber während der Einsatzzeit wieder ausgleichen können.

Bahngesellschaften

zahlten längst nicht mehr jeden Preis. Um die Verzögerungen bei der Ausarbeitung des Pflichten-heftes aufholen zu können, wurde erwähnt, dass eine kurze Inbetriebsetzung der neuen Maschine erwartet wurde. Die neue Lokomotive sollte daher ab Werk funktionieren.

Lange Fahrten zur Bestimmung der Kräfte im

Gleis

wollte niemand durchführen. Hier zeigte sich, dass man beim Be-steller

durchaus auf ein bestimmtes Modell geachtet hatte und das war die neue KTU

Re 4/4 der BT. Auch wenn wir nicht jeden Punkt im Pflichtenheft ange-sehen haben, können Sie ohne Probleme annehmen, dass diese nahezu vollständig auf die KTU Re 4/4 bezogen wurden.

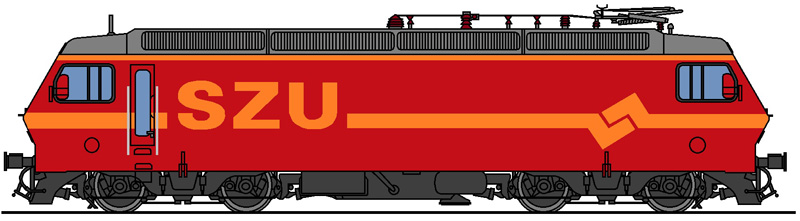

Diese

Lokomotive,

die sowohl bei der Bodensee-Tog-genburg-Bahn BT, als auch bei der SZU

eingesetzt wurde, passte ideal für die neue Maschine. Die von den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Raum Zürich für die

S-Bahn

gewünschten Modelle waren keine Neuentwicklung.

So gut die Re 4/4 der

Privatbahnen

passte, sie hatte ein Problem. Für den

Triebzug

der

S-Bahn

war sie schlicht zu schwer. Wir erinnern uns, dass hier ein

Gepäckabteil

eingebauten werden sollte, das bis zu vier Tonnen aufnehmen konnte. Mit

diesem zusätzlichen Gewicht wäre das Muster zu schwer geworden. Für die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB musste das Muster daher abspecken. Genau

genommen ging es um vier Tonnen.

Als direkte Folge der bereits vorhandenen Bau-reihen wurde daher

die Bezeichnung Re 4/4 V genommen. Für die Nummern wählte man 10 500 und

folgende. Einen allfälligen Konflikt mit der Baureihe

Ae 3/6 I sollte nicht

entstehen.

Auch wenn wir am Schluss dieses Kapitels wissen, dass dieser

erwähnte Konflikt durchaus entstanden wäre, gab es ihn nicht. Der Grund

war, dass bis zu diesem Zeitpunkt von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

die älteren Modelle der

Ausrangierung

zugeführt wurden. Es entstanden die notwendigen freien Plätze. Nur die

historischen

Lokomotiven

konnten ein Problem verursachen. Die Wahl war daher nicht optimal.

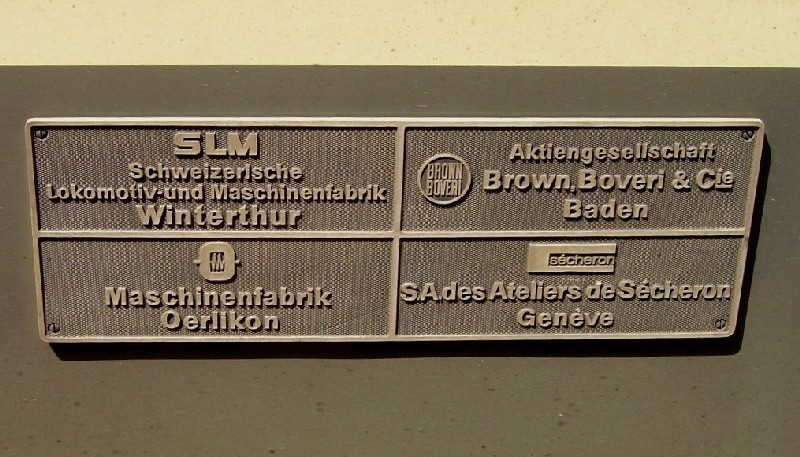

Bei der Wahl der Hersteller gab es keine grosse Wahl. Der Auftrag

für die neue

Lokomotive

erging daher an die Asea Brown Boveri und Co ABB in Oerlikon als

Elektriker und an die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in

Winterthur als Mechaniker. Diese waren die einzigen in der Schweiz noch

verbliebenen Erbauer und auch die

S-Bahn

sollte eine sehr grosse Wertschöpfung in der Schweiz haben.

Einer davon war der letztlich vereinbarte Preis. Dieser war mit

4 702 000 Schweizer Franken für eine

Lokomotive

recht hoch. Schliesslich handelte es sich nicht um eine Maschine mit hoher

Leistung. Im Jahre 1986 wurde dann eine erste Serie von 24 Exemplaren bestellt. Diese wurden als Re 4/4 V geführt und sollten mit den Nummern 10 500 bis 10 523 versehen werden.

Doch wie so oft sollte es anders kommen, als es geplant war, denn

in jener Zeit wurde bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch nach

einem neuen Nummernschema gesucht, das besser durch die neuen EDV-Systeme

verarbeitet werden konnte.

So wurde während dem Bau das System für die Bezeichnungen

eingeführt. Die bisher als Re 4/4 V geführte Baureihe sollte zu einer der

ersten werden, die mit diesem Schema ausgeliefert werden sollte. Neu wurde

daher von der Baureihe Re 450 und von den Nummern 450 000 bis 450 023

gesprochen. Wie knapp der Entscheid war, zeigt die Tatsache, dass die

Nummer 10 500 von der SLM an die ABB geliefert und erst dort neu

bezeichnet wurde.

1988 wurde die Serie erweitert. Mit den Nummern 450 024 bis

450 049 wurden weitere 26

Lokomotiven

in Auftrag gegeben. Die Reihe Re 450 mutierte damit zur grössten Serie von

Lokomotiven mit

Umrichtern

in der Schweiz. Die neue Technik sollte damit den Siegeszug beginnen, der

bis in die heutigen Tage anhalten sollte. Die einfachen und im Unterhalt

sehr sparsamen

Fahrmotoren

waren dabei der wichtige Punkt.

Jedoch gab es nun erste Probleme mit den Zeiten für die

Lie-ferung. Da nun auch der Bau der ersten Modelle für die Reihe Re 460

begonnen hatte, reichten die

Kapazitäten

bei der Schwei-zerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM nicht aus.

Um die SLM zu entlasten wurden daher die mechanischen Bau-gruppen

ab dem Jahr 1991 teilweise bei Schindler Waggon in Pratteln SWP gebaut.

Ein klassischer

Wagenbauer

übernahm die Aufgabe eine

Lokomotive

zu bauen. So schwer war das ja nicht, da man mit den Plänen der SLM

arbeiten konnte. Jedoch wurden nun Re 450 von zwei Seiten nach Oerlikon

und somit ins dortige Werk der ABB überführt. So konnte die Lieferzeit

eingehalten werden.

Wir haben damit 95 Maschinen der Baureihe Re 450, die mit den

passenden Wagen zu

Pendelzügen

formiert wurden. Jedoch reichte die Anzahl mit der weiteren Erweiterung

der

S-Bahn

in Zürich nicht mehr aus. Es mussten daher im Jahre 1994 weitere 20

Einheiten bestellt werden. Nun wurde aber nicht nur die

Lokomotive

sondern der komplette

Triebzug

in Auftrag gegeben. Es war eine Vereinfachung für den Besteller.

In diesen vier Serien wurden insgesamt 115 Exemplare der Baureihe

Re 450 in Betrieb genommen. Die

Lokomotiven

bildeten das Rückgrat der

S-Bahn

in Zürich, konnten sich aber bei den anderen S-Bahnen der Schweiz nicht

mehr durchsetzen. So kam es zu keiner weiteren Bestellung mehr. Der Grund

war auch, dass nun die

Triebzüge

auch doppelstöckig gebaut werden konnten. Wir hier wollen jedoch die

Lokomotive Re 450 genauer ansehen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Verantwortlich

für die Beschaffung der neuen Fahr-zeuge waren die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Diese traten gegenüber den Herstellern als Besteller

auf.

Verantwortlich

für die Beschaffung der neuen Fahr-zeuge waren die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Diese traten gegenüber den Herstellern als Besteller

auf. Auch

wenn grundsätzlich eine einheitliche Formation erwartete wurde. Die

Aufträge für die

Auch

wenn grundsätzlich eine einheitliche Formation erwartete wurde. Die

Aufträge für die

Es

stellt sich die Frage, warum bei der ersten

Es

stellt sich die Frage, warum bei der ersten

In

der

In

der

Auch

wenn wir es kaum erwarten würden, für die neue

Auch

wenn wir es kaum erwarten würden, für die neue

Gerade

der Unterhalt war bei diesem Fahrzeug ein sehr wichtiger Punkt. Das für

die

Gerade

der Unterhalt war bei diesem Fahrzeug ein sehr wichtiger Punkt. Das für

die

Wie

in allen anderen

Wie

in allen anderen

ABB

sollte sich als Elektriker auch um die Aus-lieferung der Maschinen

bemühen. Daher war die Firma in diesem Konsortium der direkte

Ansprech-partner für den Besteller und dabei gab es durchaus Grund zu

Diskussionen.

ABB

sollte sich als Elektriker auch um die Aus-lieferung der Maschinen

bemühen. Daher war die Firma in diesem Konsortium der direkte

Ansprech-partner für den Besteller und dabei gab es durchaus Grund zu

Diskussionen. Erneut

zwei Jahre später, also 1990 wurden weitere

Erneut

zwei Jahre später, also 1990 wurden weitere