|

Anstrich und Anschriften |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Lokomotiven

und Wagen wurden schon immer mit Farbe behandelt. Gerade der beim Bau

verwendete Stahl neigte sonst schnell zu Rost. Aber auch die

Hölzer

konnten nicht unbehandelt belassen werden. Dort kamen damals aber auch

andere Lösungen mit speziellen

Ölen

vor. Beim Stahl erreichte man damals aber nur mit den Lacken gute

Ergebnisse. Egal wie, es musste einfach der drohende Zerfall verzögert

werden.

Trotzdem war es noch nicht möglich jeden erdenklichen Farbton zu

verwenden. Der Betrieb brachte laufend Verschmutzungen. Diese veränderten

die Erscheinung und schmutzige Fahrzeuge wirkten nicht einladend auf die

Kundschaft. Daher kamen eher dunklere Lösungen vor. Das zeigte sich

durchaus auch bei den hier vorgesellten Fahrzeugen des

Versuchsbetriebes.

Namentlich die Reihe Ce

2/4 kam recht bunt mit dunkleren Farben daher.

Zudem musste die Farbe auch in mehreren Schichten aufgetragen

werden. Die erste auf dem Metall aufgetragene Schicht wurde Grundierung

genannt. Sie hatte die Aufgabe den Stahl vor dem schnellen Befall mit Rost

zu schützen. Zudem wurden auch kleine Kratzer ausgeglichen und gefüllt.

Sie sehen, dieser Teil war wichtig und dabei wurden kaum Pigmente

eingesetzt. Wie sich das Fahrzeug nach dieser Behandlung zeigte, blieb oft

ein Geheimnis.

Der Decklack enthielt die Pigmente und diese wurden vom Besteller

definiert. Da die verantwortlichen Leute der BLS sich noch nicht gross mit

dem Erscheinungsbild befasst hatten, wurde die von der Spiez – Frutigen –

Bahn SFB verwendete Farbe genommen. Wobei die Dampflokomotiven in der

Schweiz sehr oft schwarz waren. Jedoch zeigten die Drehstromlokomotiven

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB gute Ergebnisse.

Daher wurde auch von der BLS ein grüner Farbton gewünscht. Dieser

hatte den grossen Vorteil, dass die Reaktion mit dem Schwefel keine

grossen Veränderungen bewirkten. Zudem wirkten diese Fahrzeuge auch nicht

so schnell verschmutzt. Punkte, die gerade bei einem intensiven Betrieb

berücksichtigt werden mussten. Doch nicht die ganze Maschine sollte so

gefärbt werden. Grün wurde nur der Kasten und die

Vorbauten.

Nebeneffekt war, dass die neue

Lokomotive

für

Schnellzüge

vor die vorhandenen Wagen passte. Der Zug bot so eine einheitliche

Farbgebung. Ein Punkt, der nun mit den elektrischen

Triebfahrzeugen

umgesetzt werden konnte. Die

Dampfmaschine

war in diesem Punkt einfach zu schmutzig. Wobei auch dort wurden immer

wieder andere Lösungen verwendet. Beispiel waren da sicherlich auch die

Maschinen der Gürbetalbahn.

Beim

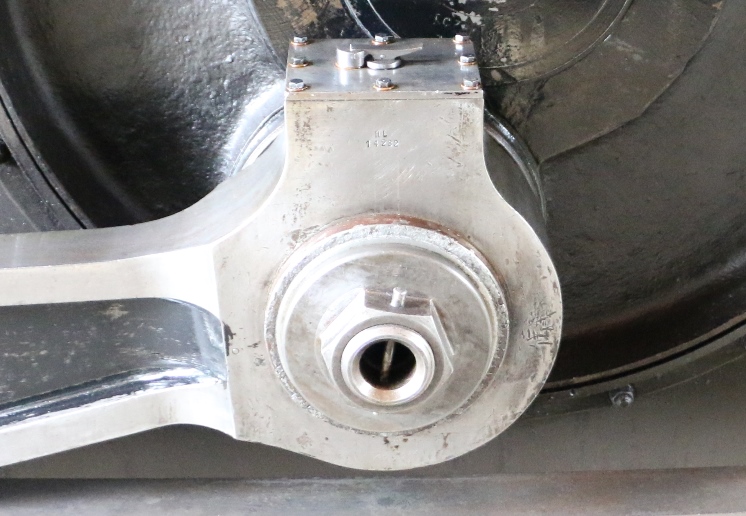

Laufwerk

übernahm man jedoch die Lösungen der Dampflokomotiven. Mit anderen Worten,

hier wurde eine schwarze Farbe verwendet. Schwarz wurden auch die Geländer

und die

Griffstangen.

Wir müssen jedoch etwas genauer das Laufwerk ansehen, denn gerade hier gab

es Bereiche, die in der Schweiz sehr oft nicht mit Farbe behandelt wurden.

Der Grund dafür lag bei den hohen Beanspruchungen der Bauteile.

Zwar mussten die Stangen anschliessend wieder behandelt werden,

aber der

Bremsstaub

brannte sich nicht in der Farbe ein. Die entsprechenden Erfahrungen wurden

bereits bei den Dampflokomotiven gemacht. Daher blieb es auch hier so. Bei den Bandagen gab es keine Behandlung. Diese waren im Betriebseinsatz einer Abnützung unterworfen und da-her hätte der Anstrich nicht viel gebracht. Selbst die ther-mische Belastung des Stahls durch die Bremsen hätten den Lacken schwer zugesetzt.

Daher wurde der Teil nicht behandelt, was kein grosses Problem

war, denn diese hochfesten Stähle waren nicht so anfällig auf Rost.

Trotzdem dunkelten auch sie im Laufe des Einsatzes.

Die

Laufflächen

mussten zudem einen guten Kontakt mit den

Schienen

haben. Das war hier noch wichtiger, als bei den Dampflokomotiven. Die

elektrischen Modelle nutzten immer die Schienen für die Rückleitung der

Ströme.

Gab es keinen guten Kontakt zwischen Fahrzeug und Schiene, wurde es

gefährlich. Die

Lokomotive

konnte in diesem Fall unter Hochspannung stehen. Ein Punkt, der daher

verhindert werden musste.

Das Dach der

Lokomotive

wurde in einem hellen Grauton gehalten. Bei den Wagen hatte man schon

diese Farbe und sie sorgte dafür, dass das Erscheinungsbild freundlich

wirkte. Zudem reagierte die Farbe mit den Verschmutzungen sehr gut und

dunkelte nur nach. Daher war auch hier ein funktionaler Anstrich

vorhanden. Die Lokomotive wirkte nur wegen den nicht behandelten Fassungen

der Fenster etwas besonders.

Das Porzellan wurde während der Fabrikation entweder Umbra, oder

grün eingefärbt. Welche der beiden Farben letztlich vorhanden war, hing

direkt vom Hersteller ab, denn jeder hatte seine eigenen Vorlieben.

Meistens war aber Umbra verwendet worden. Nicht angewendet wurden bei dieser Lokomotive spezielle Fotoanstriche. Diese waren in der Schweiz nicht üblich, aber in Deutschland, wo bekanntlich der Hersteller zu Hause war.

Jedoch müssen wir auch hier feststellen, dass wir das Fahr-zeug in

dem Zustand ansehen, in dem es an die

Bahnge-sellschaft

ausgeliefert wurde. Was vorher in Berlin an der

Lokomotive

war, soll dort bleiben und uns nicht weiter interessieren. Damit können wir zu den Anschriften wechseln. Auch in diesem Punkt waren die Vorgaben der Lötschbergbahn im Pflichtenheft vorgegeben.

An den Fahrzeugen für das Unternehmen sollte auf der Seite der

Schriftzug BERN – LÖTSCHBERG – SIMPLON zu lesen sein. Bei der

Lokomotive

der Reihe Fb 2 x 2/3 war das jedoch nicht so einfach, denn auf den beiden

kurzen Kästen gab es den erforderlichen Platz schlicht nicht.

Durch die kurzen Hälften war diese Anschrift nicht möglich und es

musste eine Lösung gefunden werden. Eine Idee war, dass der Schriftzug in

der Mitte beim

Gelenk

getrennt würde. Das hätte jedoch gerade den wichtigsten Teil des Namens

«LÖTSCHBERG» betroffen. Es kam daher zu einer Lösung, die vom Hersteller

so vorgeschlagen wurde, denn dieser war nicht besonders von einer

Bahnanschrift angetan.

Wegen der Regelung, dass sich die BLS erst zur Übernahme

entschied, wenn die ersten Versuche abgeschlossen wurden, veranlasste den

Hersteller zu Protesten. Er machte geltend, dass sich die

Lokomotive

bis zum Entscheid in seinem Besitz befinde. Daher änderte sich die

Anschrift auf der Seite und die Lötschbergbahn rückte in den Hintergrund.

Ein Punkt, den es nur hier so geben sollte, denn alle anderen Modelle

waren korrekt bezeichnet.

Die

Lokomotive

der Baureihe Fb 2 x 2/3 sollte somit das erste Fahr-zeug sein, das

lediglich die Abkürzung als Beschriftung bekommen hatte. Das war nicht so

falsch, denn die meisten Bahnen in Europa arbeiteten lediglich mit den

Buchstaben und nur die BLS war etwas eigen.

Unter der Abkürzung wurde in einer etwas kleineren Schrift die

Bezeichnung der Fahrzeuges angeschrieben. Da noch nicht restlos geklärt

war, ob die neue Baureihe die Vorgaben bezüglich der Geschwindigkeit auch

erreichen konnte, wurde diese Bezeichnung noch nicht vollständig

angeschrieben. Daher war hier der Hinweis F 2 x 2/3 zu erkennen. Eine

Massnahme, die jedoch nur am Fahrzeug getroffen wurde. In den Unterlagen

wurde die Fb 2 x 2/3 korrekt benannt.

Letztlich befand sich unter der Typenbezeichnung auch noch die

Nummer des Fahrzeuges. Diese wurde nur seitlich angeschrieben und war an

beiden Seiten vorhanden. Auch wenn es technisch kein Problem war, anhand

der Nummer konnte die

Lokomotive

nicht getrennt verwendet werden. Beide Hälften waren mit 101 angeschrieben

worden. Da an der

Front

keine Nummer zu lesen war, wurden nur vier Hinweise angebracht.

Während sich der Schriftzug BLS in Kombination mit der

Typenbezeichnung und der Nummer verlor, wurde der Hersteller klar

erkenntlich. Jeweils an der rechten Seitenwand wurde unter dem rechten

Seitenfenster auf halber Höhe der Hinweis AEG angeschrieben. Die

Schriftgrösse entsprach der Bahnanschrift, so dass die Anschriften eher

dezent aufgetragen wurden. Weitere Hinweise zu technischen Punkten gab es

nicht.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Nebeneffekt

war, dass die so behandelten Fahrzeuge dank den eingesetzten Pigmenten

unterschiedliche Erscheinungsbilder aufwiesen. Um 1900 begann man jedoch

damit an den Fahrzeugen spezielle Lacke mit Lösungsmitteln zu verwenden.

Diese sollten nicht mehr so stark mit dem Schwefel der

Nebeneffekt

war, dass die so behandelten Fahrzeuge dank den eingesetzten Pigmenten

unterschiedliche Erscheinungsbilder aufwiesen. Um 1900 begann man jedoch

damit an den Fahrzeugen spezielle Lacke mit Lösungsmitteln zu verwenden.

Diese sollten nicht mehr so stark mit dem Schwefel der

Die

Die

Wer

von diesem Anstrich farbliche Abweichungen suchte, fand diese bei den

Fensterfassungen aus Messing und bei den

Wer

von diesem Anstrich farbliche Abweichungen suchte, fand diese bei den

Fensterfassungen aus Messing und bei den  Bei

jeder Hälfte kam seitlich unter dem

Bei

jeder Hälfte kam seitlich unter dem