|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Sowohl die

Beleuchtung,

als auch die Steuerung mussten von der

Spannung

der

Fahrleitung

unabhängig funktionieren. Schliesslich musste der Lokführer sehen, welchen

Schalter er für die gewünschte Funktion betätigen muss. Die gemachte

Handlung wurde dann von der Steuerung umgesetzt. Dazu gehörte zum Beispiel

auch das heben des

Stromabnehmers.

Es lohnt sich, wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen.

Für die Steuerung der

Lokomotive und die

Beleuchtung

stand ein Bordnetz zur Verfügung. Dieses funktionierte mit

Gleichstrom

und einer

Spannung

von 36

Volt.

So aufgebaute

Bordnetze

hatten sich in der Schweiz schon seit Jahren bewährt und kamen bei allen

Lokomotiven und

Triebwagen

zur Anwendung. Daher kann man hier klar von einem standardisierten

Bordnetz sprechen. Damit war auch klar, dass die Reihe Re 4/4 damit

ausgerüstet würde.

Verschlossen wurde dieser Kasten mit einem

ein-fachen Deckel, der mit einem Schnappschloss ver-sehen wurde. Damit er

sich nicht ungewollt öffnen konnte, waren zwei zusätzliche Riegel auf der

Seite angebracht worden. Geöffnet wurde der Deckel indem er durch die Schwerkraft nach unten geklappt wurde. Im ge-öffneten Zustand stand er waagerecht von der Lokomotive ab und verletzte so das Lichtraumprofil.

Dabei war der Deckel so ausgelegt worden,

dass die schweren Bauteile über Gleitbahnen aus dem Kasten gezogen und auf

eine spezielle Hebevorrichtung verschoben werden konnten. Damit haben wir

aber schon die gemeinsamen Punkte behandelt.

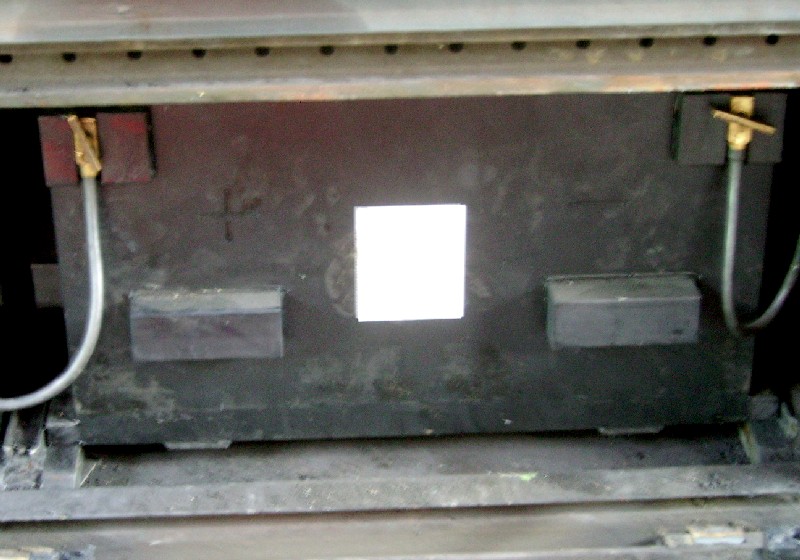

Bei den

Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 406 wurden zwei

solche

Batteriekasten

verwendet. Diese montierte man auf beiden Seiten und in jedem wurde eine

Batterie

eingebaut. Bei den restlichen Exemplaren vereinfachte man diesen Aufbau

etwas und so wurde nur noch ein Kasten verbaut. Dazu wählte man die rechte

Seite der Lokomotive. Der Platz in diesem Kasten reichte jedoch für zwei

Batterien, so dass er deutlich grösser war.

Je nach Platz wurden in einem Kasten eine

oder zwei

Bleibatterien

eingebaut. Diese hatten sich seit Jahren bewährt. Sie hatten jedoch den

Nachteil, dass sich bei der Aufladung Wasserstoff bilden konnte. Damit

sich dieser im

Batteriekasten

nicht sammeln konnte, war der Kasten mit Belüftungen versehen worden.

Trotzdem ging von diesen Elementen eine gewisse Gefahr hervor. Aber die

Vorteile überwiegten dieses geringe Risiko.

Um die für das

Bordnetz

der

Lokomotive benötigte

Spannung

von 36

Volt

zu erhalten, mussten zwei solche Behälter eingebaut werden. Auch sie

wurden in Reihe geschaltet, so dass letztlich die ge-wünschte Spannung

vorhanden war. Unterschiede innerhalb der Baureihe gab es hier nicht. Trotz der recht hohen Kapazität dieser Blei-batterien, wurden sie bei ausgefallener Ladung sehr schnell entleert. Ohne diese Spannung war die Lokomotive jedoch nicht mehr verwendbar.

Daher wurden in jedem

Depot,

aber auch an jedem grösseren

Bahnhof

der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB solche Behälter vorgehalten. Selbst

die erwähnte Hebevorrichtung war dort vorhanden. Von Vorteil war, dass

diese Behälter auch bei den

Reisezugwagen

passten.

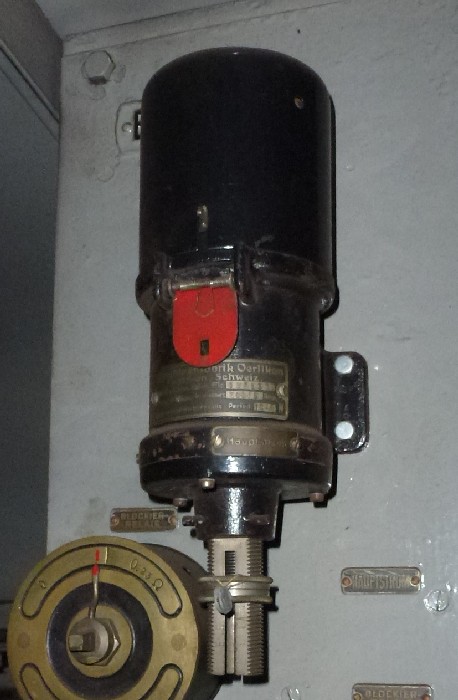

Wurde die

Lokomotive mit Hilfe der Steuerung und des

Bordnetzes

eingeschaltet, aktivierte sich die an den

Hilfsbetrieben

angeschlossene

Umformergruppe

automatisch. Diese gab eine

Spannung

von 40

Volt

Gleichstrom

ab. Dadurch wurden die Baugruppen jetzt ab dem

Umformer

versorgt. Wegen der höheren Spannung erfolgte auch die Ladung der

eingebauten

Batterien.

Damit stand das Bordnetz jederzeit immer in gesicherter Form zur

Verfügung.

Direkt an den

Batterien

abgeschlossen wurden die

Beleuchtungen

in der

Lokomotive. Dazu gehörten die Lampen in den

Führerständen,

aber auch jene im Durchgang und im

Maschinenraum.

Diese konnten daher, sofern sie nicht gelöscht wurden, bei ausgeschalteter

Lokomotive die Batterien entladen. Es gab jedoch keine andere Lösung, da

hier auch Licht benötigt wurde und die Steuerung zu aktivieren. Alle

anderen Beleuchtungen liefen jedoch über die Steuerung.

Zu diesen Lampen gehörten die

Beleuchtungen

der

Instrumente

im

Führerstand

und natürlich die

Stirnbeleuchtung.

Spannend dabei waren jedoch die Lampen aussen an der

Lokomotive, denn hier gab es zwischen den beiden

Bauarten

einen kleinen Unterschied, den wir betrachten müssen. Bei allen Lokomotiven wurden unten über den Puffern zwei Lampen auf gleicher Höhe montiert. Es kamen dabei Lampen mit einem klaren flachen Glas zur Anwendung. Diese konnten daher nur weiss leuchten.

Um farbige

Signalbilder

zu erzeugen, mussten, wie bei den anderen vorhandenen Baureihen, spezielle

Vorsteckgläser verwendet wer-den. Dabei gab es sogar eine spezielle

Ausführung für den Zug-schluss, die auch ein rot/weisses Blech enthielt.

Damit das normale Bild der

Spitzenbeleuchtung

in Form eines A entstand, wurde oben eine dritte weisse Lampe montiert.

Diese wurde bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 mittig am oberen

Rand der Türe eingebaut. Bei den Nummern 427 bis 450 wurde die dritte

Lampe jedoch in das Dach verschoben, so dass sie im Vergleich etwas höher

positioniert wurde. Lediglich eine Anpassung an die beiden

unterschiedlichen

Fronten.

Da oben kein zusätzliches Glas gesteckt

werden konnte, musste für die hier mögliche rote Farbe eine andere Lösung

gefunden werden. Dazu verbaute man eine zusätzliche Lampe. Diese wurde bei

den Nummern 401 bis 426 links von der oberen weissen Lampe ebenfalls in

der Türe montiert und war daher leicht aus der Mitte verschoben. Bei den

restlichen

Lokomotiven positionierte man diese Lampe ebenfalls im

Dach und nun unter der normalen Lampe.

Wir können nun zur Steuerung der

Lokomotive wechseln. Aktiviert wurde diese auf allen

Maschinen dieser Baureihe mit einem

Steuerschalter.

Erst wenn dieser aktiviert wurde, konnten die weiteren Funktionen der

Lokomotive abgerufen werden. Dabei führte die Steuerung die vom Lokführer

über die Bedienelemente angeforderten Aufgaben aus. Gleichzeitig waren

jedoch auch die Überwachungen der einzelnen Baugruppen aktiviert worden.

Im schlimmsten Fall, war die

Lokomotive jedoch ohne jegliche Funktion. In diesem Fall

wurde jedoch eine

Zwangsbremsung

ausgelöst, so dass der Zug angehalten werden konnte. Die Be-hebung der

Störung oblag jedoch dem

Lokomotivpersonal. Nicht sämtliche Relais lösten automatisch den Hauptschalter aus. So bewirkte die Kontrolle der Hüpfer zur Stufenregelung nur ein Öffnen der Trennhüpfer. Nach dem Zurückdrehen des Steuerkontrollers konnte daher gleich wieder mit der Zuschaltung der Hüpfersteuerung begonnen werden.

Eventuell konnte dabei die defekte

Fahrstufe

einfach «über-sprungen» werden. Alle anderen

Relais

wirkten jedoch auf den

Hauptschalter,

so dass die

Lokomotive ausgeschaltet wurde. Ergänzend muss erwähnt werden, dass der Hauptschalter vom Lokomotivpersonal immer eingeschaltet werden konnte. Die dazu erforderlichen Bedingungen wurden mit einfachen Ver-schlüssen kontrolliert.

Gab es dort kein Unterbruch, schaltete der

Schalter mit der Ein-schaltspule ein. Die

Relais

der Steuerung waren jedoch in der Leitung zur Haltespule eingebaut worden.

War diese Leitung wegen einem Relais unterbrochen, schaltete der

Hauptschalter

wieder aus. Jedoch gab es unterschiedliche Ausführungen, die eine andere Reaktion zur Folge hatten. Bei der Kontrolle der Spannung in der Fahrleitung war beim Relais eine Verzögerung eingebaut worden.

Diese war nötig, damit ein kurzer Abriss beim

Stromabnehmer

nicht dazu führte, dass die

Lokomotive ausgeschaltet wurde. Dieses

Minimalspannungsrelais

wurde, wenn es ausgelöst hatte, automatisch wieder zurückgestellt.

Erst bei der Kontrolle wurde die Meldeklappe

festgestellt. Ein Grund, warum später bei den

Drucklufthauptschaltern

auf den Einbau dieses Bauteil verzichtet wurde. Es war nahezu nutzlos. Die weiteren Relais bewirkten jedoch, dass der Hauptschalter sofort ausgeschaltet wurde. Auch sie stellten sich danach zurück, wobei die hier vorhandene Anzeige in Form einer Meldeklappe erhalten blieb.

In der Folge konnte wieder eingeschaltet

werden. Erst, wenn auch beim zweiten Versuch der

Hauptschalter

sofort wieder ausgeschaltet wurde, führte das

Lokomotivpersonal

die Behebung der Störung durch. Dabei orientierte es sich an den

Meldeklappen.

Theoretisch war es möglich, diesen Vorgang

beliebig oft zu wiederholen. Das galt auch bei der Überwachung der

Steuerung. Damit dies jedoch nicht so lange erfolgte, bis es zu einem

grösseren Defekt kann, wurde in den Vorschriften für das

Lokomotivpersonal

geregelt, dass nur eine Rückstellung erfolgen darf. Damit konnte eine

einmalige Fehlfunktion ausgeschlossen werden. Trat das gleiche Problem

jedoch zweimal auf, handelte es sich um eine Störung.

Trat die Störung erneut auf, mussten die

erforderlichen Handlungen anhand der Schulung vorge-nommen werden. Eine

Einrichtung, die das Personal bei dieser Behebung der Störung

unterstützte, gab es jedoch nicht. Allenfalls konnte noch mit reduzierten

Funktionen ein

Bahnhof

angefahren werden. Je nach Störung war jedoch auch eine

Hilfslokomotive

anzufordern. Es lag dabei beim

Lokomotivpersonal

die Störung korrekt zu handhaben. Neben den Überwachungen des Fahrzeuges waren auch Einrichtungen zur Kontrolle des Lokomotivpersonals eingebaut worden. Diese teilten sich in zwei Bereiche auf. Dabei wurde die Verfügbarkeit des Lokführers mit Hilfe einer Sicherheitssteuerung kontrolliert.

Aktiviert wurde diese Einrichtung in dem Moment, wenn sich das Fahrzeug

bewegte. Dabei spiel-te es keine Rolle, ob dieses bedient, ferngesteuert

oder geschleppt wurde.

Um das Personal auf diesen Umstand aufmerksam

zu machen, war die Vorrichtung mit einer Plombe versehen worden. Die aktive Sicherheitssteuerung hatte zwei Überwachungen ent-halten. Dabei wirkte der Schnellgang, wenn die Bedienein-richtung nicht benutzt wurde. Um eine kurze Unterbrechung zu ermöglichen, passierte auf den ersten 50 Metern noch nichts.

Danach wurde eine

Warnung

ausgegeben. Diese wirkte akustisch auf weiteren 50 Meter. Erst jetzt

reagierte der

Schnellgang.

Der

Hauptschalter

wurde ausgelöst und eine

Zwangsbremsung

einge-leitet. Als zweite Einrichtung war der Langsamgang als Wachsam-keitskontrolle vorhanden. Dabei war der Langsamgang aktiviert, wenn die Bedieneinrichtung betätigt wurde und keine der definierten Handlungen ausgeführt wurde.

Zu diesen Handlungen zählten die Betätigung

des

Steuer-kontrollers,

oder eine Druckänderung an einer der eingebauten pneumatischen

Bremsen.

Der

Langsamgang

begann danach jedoch erneut mit der Wegmessung.

Sofern während 1 600 Metern keine Handlung

ausgeführt wurde, meldete sich der

Langsamgang

mit einer

Warnung.

Dabei wurde nun ein im Schall veränderlicher Ton ausgegeben. Die

Reaktionszeit des Lokführers betrug 200 Meter. Erfolgte in dieser Zeit

keine der Handlungen und wurde der

Schnellgang

nicht aktiviert, löste die

Wachsamkeitskontrolle

den

Hauptschalter

aus und es kam auch jetzt zur einer

Zwangsbremsung.

Es war jedoch jederzeit eine Rückstellung der

Sicherheitseinrichtung

möglich. Dazu mussten einfach die vorgegebenen Handlungen vom Lokführer

ausgeführt werden. Damit wurde die

Zwangsbremsung

wieder gelöst. Der

Hauptschalter

musste jedoch vom Lokführer wieder eingeschaltet werden. Dabei war dies

jedoch nur möglich, wenn zuvor die

Sicherheitssteuerung

zurückgestellt wurde. Ansonsten wurde die

Lokomotive sofort wieder ausgeschaltet.

Da die

Sicherheitssteuerung

immer aktiv war, wurden die Betätigungen des Lokführers bei den Nummern

401 bis 406 auch über die

Vielfachsteuerung

übertragen. Wurden daran zwei

Lokomotiven angeschlossen, arbeiteten die Vorrichtungen

parallel und das Personal wusste nicht, von welcher Maschine die

Aufforderung zur Handlung kam. Die

Steuerwagen

besassen hingegen nur die Bedieneinrichtungen und hatten keine eigene

Sicherheitssteuerung.

Aktiviert wurde die Zugsicherung jedoch nur bei entsprechen ausgerüsteten Signalen. Dazu war mittig unter der Lokomotive ein Magnet vorhanden. Dessen Felder wurden beim Signal in bestimmten Fällen an die seitlich montierten und je nach Richtung geschalteten Empfängern gesendet.

Damit wurde im bedienten

Führerstand

eine

Warnung

in Form einer gelben Lampe und einen dauernden Ton ausgegeben. Der

Lokführer hatte nun 50 Meter Zeit den

Quittierschalter

zu betätigen.

Tat es dies jedoch nicht, wurden durch die

Zugsicherung

der

Hauptschalter

ausgeschaltet und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Auch jetzt konnte der Lokführer die Einrichtung mit dem

Quittierschalter

zurückstellen und den Hauptschalter einschalten. Die

Lokomotive konnte die Fahrt ungehindert fortsetzen. Eine

Kontrolle der Bremsung war jedoch bei diesem System schlicht nicht

vorhanden, so dass nur eine

Warnung

erfolgte.

Von

der ferngesteuerten

Lokomotive wurden jedoch die Anforderungen zum Auslösen

des

Hauptschalters

übertragen. Daher konnte bei der

Vielfach-steuerung

die Störung nicht immer einfach eingegrenzt werden. Die Erfahrungen mit der Vielfachsteuerung bei der Baureihe Ae 4/6 führten dazu, dass bei der Reihe Re 4/4 ein neuartiges Kabel verwendet wurde. Dieses hatte nur noch 42 Adern und konnte daher als ein einziges Kabel ausgeführt werden.

Dadurch konnten die Störungen bei der

Vielfachsteuerung

durch die Kabel merklich reduziert werden. Von den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB wurde dieses Kabel als

Vst III bezeichnet. Es wurde bei deaktivierter Steuerung und daher ausgeschalteter Lokomotive in die passenden Steckdosen am Stossbalken der ausgerüsteten Fahrzeuge gesteckt. War dies erfolgt, konnte die Steuerung auf einem angeschlossenen Fahrzeug aktiviert werden.

Die nun erfolgten Anforderungen des

Lokomotivpersonals

wurden auch auf die an der Leitung angeschlossene

Lokomotive übertragen, wobei deren Steuerung nicht

aktiviert sein musste.

Es war auch möglich, eine

Lokomotive zu einem

Steuerwagen

«umzubauen». Dabei waren jedoch viele Handlungen vorzunehmen. Dazu musste

der Wählschalter zum

Stromabnehmer

auf «0» gestellt werden. Zudem wurden die

Fahrmotoren

mit den

Trennhüpfern

abgetrennt. Danach konnte die Lokomotive als «Steuerwagen» verwendet

werden. Einfacher war es da schon die Maschine zu schleppen, denn dazu

musste sie nur remisiert werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Damit

die

Damit

die  Verwendet

wurden Behälter in genormter Grösse. Diese besassen neun mit verdünnter

Säure gefüllte Zellen, die in Reihe geschaltet eine

Verwendet

wurden Behälter in genormter Grösse. Diese besassen neun mit verdünnter

Säure gefüllte Zellen, die in Reihe geschaltet eine  Wenn

wir schon bei der

Wenn

wir schon bei der

Die

Überwachungen der

Die

Überwachungen der

Das

bei den

Das

bei den

Als

zweite Einrichtung wurde die

Als

zweite Einrichtung wurde die

Die

Einrichtung erlaubte es, die

Die

Einrichtung erlaubte es, die