|

Neben- und Hilfsbetriebe |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Beginnen wir die Betrachtung der nicht direkt mit dem

Antrieb

der Maschine verbunden elektrischen Einrichtungen, mit den Nebenbetrieben.

Diese waren für die

Lokomotive

sehr wichtig, da die Baureihe Re 4/4 schliesslich für den Einsatz als

Schnellzugslokomotive

für den

Personenverkehr

vorgesehen war. Gerade dort wurde die

Spannung

dieser Einrichtung, für die

Heizung

der Wagen benötigt. Daher wurden damals diese Nebenbetriebe auch als

Zugsheizung

bezeichnet.

Die

Spannungen

für die

Zugsheizung

wurden von der

Primärwicklung

abgenommen. Dort waren zwei

Anzapfungen,

die Spannung von 800 und 1000

Volt

erzeugten. Jede Leitung wurde anschliessend zu einem eigenen

Hüpfer

geführt. Welcher davon geschaltet wurde, war von der Steuerung abhängig.

Die Heizhüpfer waren jedoch so verschlossen, dass immer nur einer

eingeschaltet werden konnte. So wurde ein

Kurzschluss

zwischen den Anzapfungen verhindert.

Nach dem Heizhüpfer wurde die Messung des in der Leitung

vorhandenen

Stromes

vorgenommen. Wurden die eingestellten maximalen Werte überschritten, löste

die Steuerung den

Hauptschalter

aus. Dieser Wert lag bei den

Lokomotiven

mit den Nummern 401 bis 426 bei maximal 500

Ampère.

Die restlichen Maschinen mit den Nummern 427 bis 450 hatten jedoch nur

noch einen maximalen Strom von 450 Ampére erhalten.

Es musste daher immer das

Heizkabel

der

Reisezugwagen

verwendet werden. Musste ausserordentlich die

Heizung

ab einer

Vorspannlokomotive

erfolgen, kamen spezielle

Hilfsheizkabel,

die bei grösseren

Bahnhöfen

vorrätig waren, zum Einsatz. Auf den

Steuerwagen

wurden diese Kabel sogar mitgeführt. Eine Lösung, die so gut

funktionierte, dass man in der Schweiz grundsätzlich auf die Kabel bei den

Lokomotiven verzichten konnte.

Die Rückleitung der

Spannung

in der

Zugsheizung

erfolgte über die bei den Wagen angebrachten

Erdungsbürsten.

Damit musste nur eine Leitung gezogen werden. Auf der

Lokomotive hatte diese Einrichtung daher zur

Folge, dass die

Primärwicklung

eine

Anzapfung

erhalten hatte. Wobei genau genommen hier noch zwei vorhanden waren, weil

es noch vereinzelte Wagen für 800

Volt

im Bestand der

Staatsbahnen

gab.

Mehr gab es bei der

Zugsheizung

der Maschinen jedoch nicht mehr, so dass wir uns den

Hilfsbetrieben

zuwenden können. Diese beschränkten sich auf die

Lokomotive. Jedoch waren hier die benötigten

Spannungen

schon sehr früh genormt worden. Der Vorteil dieser Norm, werden wir später

noch erfahren, denn er lag eigentlich gar nicht auf der Maschine, denn

dort wurde einfach ein Abgriff im

Transformator

benötigt.

Die

Hilfsbetriebe

wurden daher ab der separat ausgeführten Hilfsbetriebewicklung mit einer

Spannung

von 220

Volt

versorgt. Es war die einzige

Wicklung,

die mit Kupfer aufgebaut wurde. Sie war zudem auf der Seite mit der Erdung

mit der

Primärspule

verbunden. Theoretisch hätte die Spannung daher auch dort abgenommen

werden können. Die eigene Spule bot jedoch den Vorteil, dass die hier

verwendete Spannung sehr genau eingestellt werden konnte.

Bei den

Lokomotiven wurden die gesamten

Hilfsbetriebe

abgesichert und dabei vor zu hohen Belastungen geschützt. Dabei verwendete

man bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 ein

Relais.

Bei den Lokomotiven mit den Nummern 427 bis 450 kam jedoch eine einfache

Sicherung

zur Anwendung. Diese Lösung war eigentlich üblich, so dass die unteren

Nummern in diesem Punkt einen speziellen Fall waren, der aber auch

funktionierte.

Nach der Absicherung wurde die

Spannung

dem Depotumschalter zugeführt. Dieser spezielle Schalter konnte die

gesamten

Hilfsbetriebe

vom

Transformator

trennen und einer seitlich an der

Lokomotive angebrachten Steckdose

zuschalten. Mehr war nicht, aber genau hier lag der Grund für die Spannung

von 220

Volt,

denn der Anschluss war bei allen Baureihen der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB identisch ausgeführt worden.

Wurden die

Hilfsbetriebe

mit

Depotstrom

versorgt, konnten sie im normalen Rahmen genutzt werden. Jedoch war die

Absicherung nicht mehr auf der

Lokomotive, sondern in der Versorgung des

Depotstromes. Dort war eine zerstörungsfreie

Sicherung

vorhanden. So konnten Störungen an den Hilfsbetrieben leichter und ohne

Schäden geprüft und behoben werden. Jedoch bot der Depotstrom noch einen

weiteren Vorteil, den wir gleich erfahren werden.

Diese schaltete dabei den Kompressorschütz so, dass die

Druckluft

ergänzt wurde, oder nicht. Eine Lösung, die schon bei anderen Baureihen so

gelöst wurde. Es muss je-doch gesagt werden, dass der

Kompressor

kaum auf ande-re Weise angeschlossen werden konnte. Dank dem hier verwendeten von der Druckluft unabhäng-igen Schütz konnte der Kompressor auch eingeschaltet werden, wenn kein Druck mehr vorhanden war.

Wurden die

Hilfsbetriebe

jetzt ab dem

Depotstrom

betrie-ben, konnte die

Druckluft

der

Lokomotive ohne Schwier-igkeiten mit dem

Kompressor

ergänzt werden. Ein Vor-gang, der jedoch nur in einem

Depot

funktionierte. An den anderen Orten blieb nur die

Handluftpumpe. Ein wichtiger Verbraucher, der an den Hilfsbetrieben angeschlossen wurde, war die Kühlung der elektrischen Bauteile.

Diese war wichtig, weil die installierte

Leistung

so ausge-legt wurde, dass die Baugruppen diese nur erbringen konnten, wenn

sie ausreichend abgekühlt wurden. Das erlaubte, dass diese Bauteile

leichter werden konnten. Ein Vorteil, der gerade bei der hier

vorgestellten

Lokomotive sehr wichtig war.

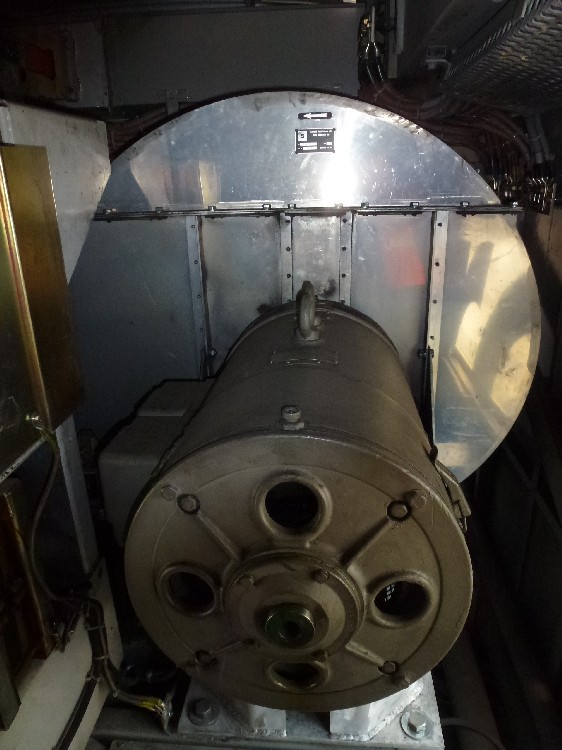

Beginnen wir die Betrachtung der

Kühlung

mit dem

Transformator.

Dieser wurde in einem Gehäuse eingebaut und dieses mit speziellem

Öl

befüllt. Dabei hatte dieses

Transformatoröl

gute Eigenschaften bei der

Isolation.

Es konnte so das Gewicht der Isolation teilweise eingespart werden. Jedoch

wurde dieses Öl auch für die Kühlung des Transformators genutzt. Dabei war

das Prinzip einfach, denn das Öl wurde von den warmen Leitern erhitzt.

Damit frisches

Kühlmittel

zu geführt wurde, musste dieses zirkulieren. Zu einem gewissen Teil

übernahm dies das

Öl

selber durch die Veränderung der Dichte. Die Rückkühlung erfolgte am

Gehäuse. Wurde jedoch

Leistung

benötigt, reichte diese primitive Art der

Kühlung

nicht mehr aus. Daher musste das Kühlmittel künstlich in Bewegung gesetzt

werden. Dazu war eine von den

Hilfsbetrieben

versorgte

Ölpumpe

vorhanden.

Dieser Ölkühler gab die Wärme in die Umgebung ab und verringerte

so die Temperatur des

Kühlmittels.

Damit diese

Kühlung

noch verbessert werden konnte, wurde der Ölkühler künstlich mit frischer

Luft versorgt und dazu verwendete man die

Fahrmotorventilation. Es waren auf der Lokomotive zwei Ventilatoren vorhanden, die jedem Drehgestell zugeteilt waren. Diese waren im Bereich der Fahrmotoren angeordnet worden. Mit einem Motor von den Hilfsbetrieben in Bewegung versetzt, bezogen die Ventila-toren die Luft für die Kühlung der Bauteile im Maschinenraum.

Dorthin gelangte diese durch die seitlichen

Lüftungsgitter

und der

Maschinenraum

diente zur Beruhigung der Luft. Ein bisher oft angewendetes Prinzip. Von den Ventilatoren in Bewegung versetzt, wurde die Luft unter leichtem Über-druck durch die Kanäle gepresst. Dabei passierte diese den Ölkühler und führte so die vom Transformatoröl abgegebene Wärme ab.

Anschliessend gelangte die

Kühlluft

zu den beiden

Fahrmotoren.

Auch dort durch-strömte sie die Teile und nahm die Wärme auf.

Anschliessend wurde die Luft im Bereich der beiden

Drehgestelle

wieder ins Freie entlassen. Der Vorteil dieser Kühlung war, dass die Motoren von Schmutz befreit wurden und auch Feuchtigkeit abgezogen wurde. Jedoch war sie bei voller Leistung sehr laut und wirkte daher störend.

Gerade bei geringen Geschwindigkeit war der Lärm so hoch, dass er die

Fahrgäste in den

Bahnhöfen

behinderte. Besonders die zahlreichen Hallen dröhnten in diesem Fall

förmlich. Damit eine Besserung eintreten konnte, lief die

Ventilation

nur auf halber

Leistung.

Diese Reduktion der

Leistung

für die

Ventilation

erreichte man mit den beiden

Fahrmotoren.

Wurden diese in Reihe angeschlossen, liefen sie mit ungefähr der halben

Leistung und der Lärm reduzierte sich. Erst bei einer Geschwindigkeit, die

höher als 30 km/h lag und bei mehr als sechs Stufen wurde die Ventilation

so umgeschaltet, dass nun die volle Leistung vorhanden war. Der Lärm wurde

nun vom Fahrgeräusch überdeckt.

Das

bedeutete unweigerlich, dass wegen diesem Defekt der

Hilfsbetriebe

die

Lokomotive nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Es musste eine Ersatzlok angefordert werden. Auch diverse kleinere Verbraucher hingen an den Hilfsbetrieben. Diese fand man in den beiden Führer-ständen. Dazu gehörten die dort eingebauten Heizungen für den Raum, das Pedal und die Frontscheiben. All diese

Heizungen

waren mit

Widerständen

aufgebaut worden.

Es stand jedoch auch eine Steckdose zur Verfügung, die mit 220

Volt

16 2/3

Hertz

beschriftet, normale Lampen aus dem Landesnetz versorgen konnte. Ausser

den Lampen gab es jedoch kaum passende Geräte in den Läden zu kaufen.

Speziell war die Anzeige der

Fahrleitungsspannung.

Diese Anzeige erfolgte bei allen

Lokomotiven dieser Baureihe über die

Hilfsbetriebe.

Eigentlich keine Neuerung, da dies schon früher so gelöst wurde. Es wurden

jedoch die Versuche mit der Detektion der vergangenen Jahre nicht mehr

umgesetzt. Trotzdem gab es bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426

ein Problem mit der Anzeige der

Spannung,

das gelöst werden musste.

Wurde die

Lokomotive ab einem

Steuerwagen

ferngesteuert, konnte die Anzeige der

Spannung

im Steuerwagen nicht direkt an den

Hilfsbetrieben

angeschlossen werden. Damit das ging, wurde eine Schaltung eingebaut, die

dafür sorgte, dass die Anzeige auch auf die

Vielfachsteuerung

und so in den Steuerwagen übertragen wurde. So wurde die Spannung auch

beim Steuerwagen angezeigt. Das funktionierte auch, wenn zwei Lokomotiven

vereint wurden.

Zum Schluss bleibt noch die

Umformergruppe,

die mit einer einfachen

Sicherung

und einem Lastschutzschalter angeschlossen wurde. Dabei wurde der Motor

angetrieben einfach und spezielle Schaltungen suchte man vergebens. Damit

lief dieser

Umformer

automatisch an, wenn die

Hilfsbetriebe

mit

Spannung

versorgt wurden. In der Folge setzte auch der

Generator

der Umformergruppe ein und gab die gewünschte

Gleichspannung

ab.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Eine

weitere Aufbereitung der Heizspannung fand jedoch nicht mehr statt. Daher

wurden die Leitungen zu den am

Eine

weitere Aufbereitung der Heizspannung fand jedoch nicht mehr statt. Daher

wurden die Leitungen zu den am

An

den

An

den

Durch

die

Durch

die

Die

Motoren der

Die

Motoren der