|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Kommen wir zur Bedienung der

Lokomotive.

Wie schon bei anderen Baureihen, gehen wir hier davon aus, dass das

Triebfahrzeug

neu aufgebaut wurde und betriebsbereit übergeben wurde. Es ist daher eine

normale erste Inbetriebnahme, wie sie im Betrieb vor dem ersten Zug des

Tages durchgeführt wurde. Der Lokführer trifft daher auf die remisierte

Lokomotive und hatte den Auftrag, diese zu übernehmen und eine Fahrt

durchzuführen.

Bei den anderen Nummern musste dazu zuerst der Weg in die

Lokomotive

gefunden werden. Dieser erfolgte über die Leiter und eine der seitlichen

Türen. Es folgten weitere Kontrollen im Maschinenraum. Hier befanden sich bei den Nummern 401 bis 426 auch die Hähne zu den Hauptluftbehältern. Jedoch wurden hier im Unterschied zu den anderen Modellen erste Funktionen geschaltet.

Der Grund lag bei der

Vielfachsteuerung,

die bei den erst-en sechs Exemplaren eingebaut wurde und die einige

we-nige Funktionen auf jedem Fahrzeug benötigte. Für die weitere

Inbetriebnahme blenden wir diese Einrichtung aus. Die weitere Bedienung erfolgte ab einem der beiden Führerstände. Welcher das effektiv war, spielte für die Maschine eigentlich keine Rolle.

Lediglich bei der Prüfung der

Zugsicherung,

musste etwas mehr Weg zurückgelegt werden. Letztlich wurde jedoch die

Lokomotive

dort aufgerüstet, wo die Fahrt begonnen werden durfte. Es war nicht

erlaubt, mit der Maschine rückwärts zu fahren. Das galt jedoch nicht nur

für diese Baureihe.

Die Bedienung der Maschine erfolgte bei den Nummern 401 bis 416

stehend. Eine einfache Sitzgelegenheit war zwar vorhanden, sie durfte auf

der Fahrt jedoch nicht benutzt werden. Die restlichen Maschinen der Reihe

Re 4/4 bekamen jedoch eine Sitzgelegenheit. Eine einheitliche Lösung gab

es dabei jedoch nicht, so dass wir etwas genauer darauf blicken müssen. So

wurde ab der Nummer 417 eine wahlweise Lösung verwendet.

Die nicht benötigte Sitzgelegen-heit wurde einfach hochge-klappt. Das war wegen dem Durchgang für die Reisenden wichtig, weil deren Weg durch einen Stuhl versperrt worden wäre.

Diesen gab es jedoch bei den Nummern 427 bis 450 nicht mehr,

trotzdem gab es dort die gleiche Sitzgelegenheit. Folgen hatte diese Änderung auch auf den Führertisch. Damit die Bedienung auch im Sitzen möglich war, wurde das Führ-erpult leicht geneigt ausgeführt. Bei der Position der einzelnen Bedienelemente gab es zwi-schen den Lokomotiven jedoch keine Unterschiede und so kön-nen wir uns auf eine Lokomo-tive beschränken.

Diese stammt aus den ersten sechs Maschinen, da wir so auch die

elektrische

Bremse und die nur hier vorhandene

Vielfachsteuerung

haben.

Der

Führertisch

mit den Bedienelementen wurde im

Führerstand

auf der linken Seite montiert. Bereits bei der Baureihe

Ae 4/6

war diese Anordnung verwendet worden. Durch die linke Bedienung waren die

Signale, die ebenfalls links standen, für den Lokführer besser zu

erkennen. Das war besonders beim einmännigen Betrieb ein grosser Vorteil

für das Personal, so dass die Erfahrungen mit den

Ae 4/6

so gut waren, dass während Jahrzehnten keine Umstellung mehr erfolgte.

Auch wenn bei den Modellen mit den Nummern 427 bis 450 mehr Platz

vorhanden gewesen wäre, wählte man bei allen Maschinen das gleiche Pult.

Das war eine Massnahme, die es dem Personal ermöglichte, auf allen

Modellen zu fahren. Die Schulung musste daher nur auf einer

Lokomotive

durchgeführt werden und die Unterschiede wurden erwähnt. Bei der Bedienung

selber gab es daher nur die technischen Unterschiede.

Jedoch gab es immer wieder die Sit-uation, dass ein Heizer mitgeführt wurde, oder der Vorgesetzte eine Be-gleitfahrt machte.

Auch er durfte sitzen und hatte die gleiche Sitzgelegenheit

bekommen, wie wir sie schon beim Lokführer kennen gelernt hatten. Selbst

der Grund war identisch. Vor dem Beimann wurde ein iden-tisches Pult aufgebaut. Es war bei allen Maschinen flach und es befanden sich kaum Bedienelemente darauf. Markant war dabei die Handbremse, die mittig auf diesem Pult montiert wurde.

Die Kurbel war mit einer Lochscheibe versehen worden. Mit dieser

konnte mit einem Stift verhindert werden, dass sich die

Handbremse

ungewollt löste. Vorerst belassen wir diese, da sie der

Sicherung

diente, in diesem Zustand.

Um

die

Lokomotive

in Betrieb zu nehmen, begeben wir uns wieder an den Platz des Lokführers.

Dieser fand vor sich die benötigten Bedienelement. Dabei stach als erstes

das

Handrad

des

Steuerkontrollers

in die Augen. Dieses werden wir später noch benötigen, denn zuerst muss

die Maschine ja noch eingeschaltet werden und dazu musste man sich den

Steuerschaltern

zuwenden. Diese befanden sich unmittelbar oberhalb des Handrades.

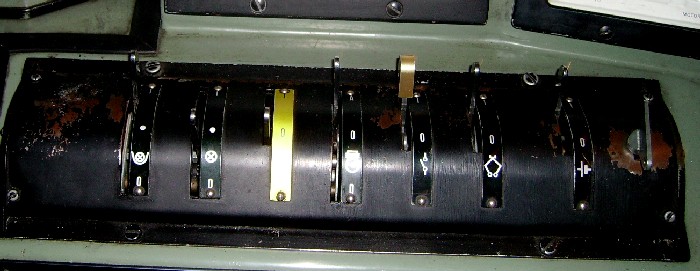

Die benötigten

Steuerschalter

wurden in einem schwarz eingefärbten Kasten angeordnet. Dieser Kasten war

so ausgelegt worden, dass die Schalter nur bewegt werden konnten, wenn

deren Wege frei gegeben wurden. Daher wurde hier von einem

Verriegelungskasten gesprochen. Dank der Verriegelung wurde verhindert,

dass die Schalter von unbefugten Personen bewegt werden konnten. Zudem war

der besetzte

Führerstand

schnell erkennbar.

Bei der

Zugsheizung

war das Blech mit den definierten Posi-tionsangaben gelb ausgeführt

worden. Die Lösung erlaubte es dem

Lokomotivpersonal

den

Hauptschalter

auch bei Dunkelheit nur durch ertasten zu bedienen.

Dabei befand sich ganz rechts aussen der mit einem Symbol einer

Batterie

versehene

Steuerschalter

zur Steuerung. Er musste in jedem Fall eingeschaltet werden, denn ohne

diesen Steuer-schalter konnten die weiteren Funktionen im

Verriegelungskasten gar nicht genutzt werden. Das galt natürlich auch,

wenn der Schlüssel für die Verriegelung nicht vorhanden war. Dieser musste

schliesslich beim Wechsel des

Führerstandes

mitgenommen werden.

Jeder

Steuerschalter

war mit den möglichen Schaltpositionen beschriftet worden. Dabei konnte

diese unterschiedlich sein, weil einige Schalter mehrere Funktionen

kannten. So konnte zum Beispiel der

Hauptschalter

nur ein- oder ausgeschaltet werden. Beim

Kompressor

gab es dazu aber auch noch die automatische Regelung mit dem

Druckschwankungsschalter.

Daher gab es dort drei Stellungen. In der Mitte waren alle Funktionen

ausgeschaltet oder neutral.

Auf die Vorstellung der einzelnen Schalter verzichte ich, da wir

bei der Bedienung diese benötigen werden. Es wird zudem Zeit, dass die

Lokomotive

eingeschaltet wird. Dazu mussten mindestens drei

Steuerschalter

bewegt werden. Diese gehörten zur Steuerung, zum

Stromabnehmer

und zum

Hauptschalter.

Dabei befanden sich diese in der genannten Reihenfolge von rechts nach

links im Verriegelungskasten. Sie mussten zudem in dieser Richtung bedient

werden.

Damit war die automatische Regelung aktiv und das Personal musste

sich eigentlich nicht mehr weiter um den Luftvorrat kümmern. Nur, wenn

manuell

Druckluft

ergänzt werden sollte, verbrachte man den

Steuerschalter

auf die Stellung «1». Ob die Lokomotive erfolgreich eingeschaltet wurde, be-merkte das Personal am laufenden Kompressor und an den Anzeigen, die oberhalb des Verriegelungskastens ange-bracht wurden.

Dort war am

Instrument

die

Fahrleitungsspannung

abzu-lesen. Obwohl dies so genannt wurde, wurde eigentlich nur die

Spannung

der

Hilfsbetriebe

gemessen. Neben die-sen Instrumenten befanden sich die

Manometer

für die

Druckluft.

Die

Manometer

wurden beim nächsten Schritt wichtig, denn dort wurde mit einem kleinen

roten Zeiger der Vorrat angezeigt. Wenn der

Kompressor

arbeitete stieg dieser Druck an. Es war der einzige Druck in der Anzeige,

der nicht mit den eingebauten

Bremsen

zu tun hatte. Diese waren so wichtig, dass diese nach der Inbetriebnahme

geprüft werden mussten. Ein Vorgang, den wir daher jetzt ebenfalls machen

müssen.

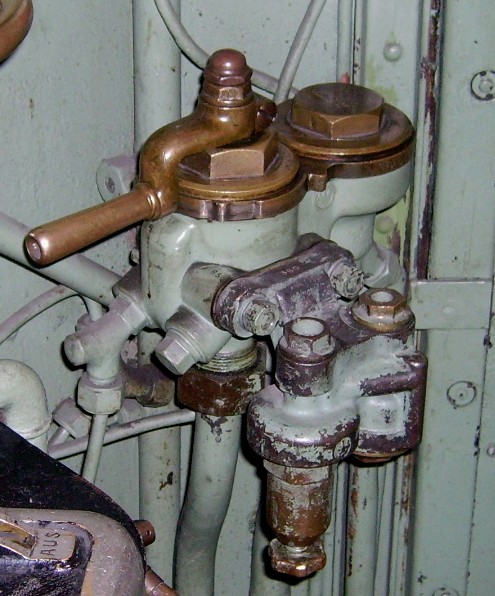

Die

Ventile

zur Bedienung der

Bremsen

befanden sich auf der linken Seite am Rand des

Führerpultes.

Etwas weiter vom Lokführer entfernt war das

Handrad

zum

Bremsventil

W2 von

Westinghouse

gut zu erkennen. Wurde dieses gegen den Uhrzeigersinn verdreht, schlug der

Zeit beim Symbol für den

Bremszylinder

aus. Damit war die Rückmeldung dieser

direkten Bremse

vorhanden. Die weiteren

Achsen

wurden nicht kontrolliert.

Gelöst wurde diese

Bremse

in der Gegenrichtung. Der Zeiger bewegte sich gegen null und die Klötze

lagen nicht mehr auf. Damit war die

Regulierbremse

geprüft und die Kontrolle der

automatischen Bremse

konnte erfolgen. Dazu musste jedoch die

Hauptleitung

ausreichend gefüllt sein. Das konnte vom Lokführer am dritten

Manometer

abgelesen werden. Dort wurde mit einem schwarzen Zeiger der Druck in der

Hauptleitung angezeigt.

Damit sank der Druck in der

Hauptleitung

und wenn dieser einen Druck von 4.6

bar

erreicht hatte, wurde der Hebel auf die

Abschlussstellung

gestellt. Im

Bremszylinder

musste nun ein Druck vorhanden sein. War dies nicht der Fall, musste die

Prüfung wiederholt werden.

Dazu wurde der Hebel entweder in die Stellung «Fahren» verbracht,

oder mit der Stellung «Füllen» ein Füllstoss ausgeführt. Im letzten Fall

war jedoch keine Druckbegrenzung vorhanden, so dass diese Stellung bei

einem Druck in der

Hauptleitung

von fünf

bar

abgebrochen werden musste. In der Stellung «Fahren» blieb der Druck jedoch

permanent erhalten und Verluste in der Hauptleitung wurden nachgespeist.

Wenn die Prüfungen der pneumatischen Bremsen erfolgreich abgeschlossen wurden, konnte die Lokomotive mit der Regulierbremse gesichert werden. Dazu musste vom Bremszylinder jedoch keine sehr grosse Bremskraft aufbauen.

Erst jetzt wurde die

Handbremse

gelöst. Dazu wurde der Stift herausgezogen und die Kurbel gedreht. Erst

wenn sich diese am gelösten Anschlag befand, war die

Feststellbremse

als gelöst zu betrachten. Damit war die Maschine soweit fahrbereit und die

Beleuchtung

konnte richtiggestellt werden.

Mit dem

Steuerschalter,

der ganz links montiert wurde, konnte die

Beleuchtung

mit der Stellung «1» eingeschaltet werden. Die Stellung in der Mitte, war

mit einem Punkt markiert worden und definierte keinen Schaltzustand. Damit

wurde auch die an der Decke des

Führerstandes

montierte Ausleuchtung der

Instrumente

versorgt und an der

Lokomotive

gab es Licht. Jedoch konnten so noch keine

Signalbilder

erstellt werden.

Die

einzelnen Lampen der

Stirnbeleuchtung

konnten mit an der Seitenwand montierten Schaltern eingestellt werden.

Stand dieser Schalter senkrecht, brannte die Lampe. Wobei die Markierung

nach oben zeigen musste. Der obere Schalter konnte um 180 Grad verdreht

werden. Damit leuchtete nicht mehr die weisse, sondern die obere rote

Lampe. Welche Lampe wie beleuchtet werden musste, oblag dem

Lokomotivpersonal,

welches die Bilder kannte.

Wenn wir schon bei diesem an der seitlichen Wand montierten Panel sind,

behandeln wir kurz die anderen vorhandenen Schalter. Mit diesen konnten

die diversen

Heizungen

geschaltet werden. Jedoch befanden sich hier auch ein Schalter für die

Beleuchtung

der

Instrumente

und jener Schalter, der schon betätigt wurde, als die Arbeit begann. Das

war die Beleuchtung des

Führerstandes,

die der Lokführer daher von seinem Platz aus bedienen konnte.

Um

die Fahrt zu beginnen, musste zuerst die Fahrrichtung bestimmt werden.

Dazu war unter dem

Handrad

ein Griff mit Pfeilen vorhanden. Dieser stand im Stillstand in der Mitte

und wurde vor Beginn der Fahrt in die gewünschte Richtung verschoben

werden. Die

Wendeschalter

wurden damit so gruppiert, dass die

Fahrmotoren

in der gewünschten Richtung drehten. Jedoch wurde bei keiner Maschine mit

diesem Griff die

elektrische

Bremse aktiviert.

Damit wurde die

Bremse

gelöst und gleichzeitig

Zugkraft

aufgebaut. Die alleine verkehrende

Loko-motive

rollte im ebenen Gelände bereits los. Um die Zugkraft zu erhöhen, wurden

einfach zusätzliche

Fahrstufen

geschaltet. Anhand der Skala konnte der Lokführer erkennen, welche Fahrstufe er eingestellt hatte. Die damit er-zeugten Fahrmotorströme wurden ihm an den Instrumenten angezeigt.

Welche Werte er einstellen durfte, konnte der Lok-führer an einer Tabelle,

die auf den

Führerpult

mon-tiert wurde, ablesen. Wurde die dort vorgegebenen Werte überschritten,

konnte es Schäden an den

Fahrmotoren

geben. Dabei reagierte die Steuerung jedoch nicht immer. Speziell war, dass die ersten vier Stufen wegen der Belastung der Drosselspulen schnell geschaltet wer-den mussten. Dank der direkten Hüpfersteuerung war das auch möglich.

Wobei bei Fahrten mit der

Lokomotive

alleine im

Rangierdienst

dies schlicht nicht möglich war. Je-doch waren dort die Belastungen nicht

so gross, dass es zu Schäden kommen konnte. Jedoch bei den schweren

Anfahrten, musste der Lokführer darauf achten.

Die

gefahrene Geschwindigkeit konnte der Lokführer an einem

Geschwindigkeitsmesser

ablesen. Dieser wurde auf dem

Führertisch

bei der rechten Ecke montiert und er war elektrisch angetrieben worden.

Damit war diese Anzeige identisch zu den anderen Baureihen platziert

worden und auch hier gab es je nach

Führerstand

unterschiedliche Modelle. Eine Massnahme, die wegen den Reklamationen bei

der Baureihe

Ae 4/6

so gewählt wurde.

Der Streifen wickelte

sich dabei von einer Rolle ab und eine Nadel ritzte die Werte ein. War der

Vorrat aufgebraucht fand keine Aufzeichnung mehr statt, daher musste eine

neue Rolle eingesetzt werden. Im Führerstand zwei kam ein Modell mit Farbscheibe zum Einbau. Diese zeichnete nur die letzten 1 800 Meter auf und wurde immer wieder neu beschriftet. Dabei konnten die Angaben jedoch auf den Meter genau ausgewertet werden. Entnommen wurde diese jedoch nur bei schweren Vorfällen, wo auch eine Meldung erstellt werden musste.

Dieser

Geschwindigkeitsmesser

hatte aber noch andere Aufgaben. Hier wurden die Kontakte eingebaut, die

von der Geschwindigkeit abhängige Funktionen schalteten. Dazu gehörte zum

Beispiel die

R-Bremse.

War die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, wurde einfach die

Zugkraft

reduziert. Damit war eine einfache Regelung der Zugkraft vorhanden. Erst

wenn das

Handrad

des

Steuerkontrollers

auf die Stellung «0» verdreht wurde, öffneten sich die

Trennhüpfer

und die

Lokomotive

rollte einfach aus. Damit war jedoch in vielen Fällen kaum eine

Verzögerung vorhanden. Um anzuhalten, musste gebremst werden. Dazu standen

die pneumatischen

Bremsen

bereit. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 401 bis 426 konnte zur Verzögerung die elektrische Bremse genutzt werden. Dazu wurde der Steuerkontroller einfach gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Die Wendeschalter gruppierten dann die Fahrmotoren neu und die Maschine wurde mit der elektrischen Bremse verzögert.

Jedoch konnte so nicht angehalten werden, denn im Stillstand wären

die

Fahrmotoren

beschädigt worden.

So wurde mit der pneumatischen

Bremse angehalten. Eine Schaltung verhinderte

jedoch, dass die mechanischen Bremsen der

Lokomotive

zusammen mit der

elektrischen

Bremse verwendet werden konnten. Dabei war

diese so ausgelegt worden, dass der Druck im

Bremszylinder

dafür sorgte, dass die

Trennhüpfer

zu den

Fahrmotoren

geöffnet wurden. Damit gab es mit Zügen jedoch ein kleines Problem und

einen solchen wollen wir nun mitnehmen.

Wurde nun mit einem Zug gebremst, erfolgte dies zuerst mit der

elektrischen

Bremse, reichte deren Kraft nicht aus, musste

die Wagen mit den pneumatischen

Bremsen helfen. Die Schutzeinrichtung

verhinderte dies jedoch. Damit die

Lokomotive

trotzdem weiterhin die elektrische Bremse nutzen konnte, war im

Pedal

eine Auslösung der mechanischen Bremse vorhanden. Diese wurde auch

genutzt, um die Lokomotive von einem Zug zu trennen.

Nach der Fahrt wurde die

Lokomotive

wieder remisiert und damit ausgeschaltet. Dazu wurden die vorgestellten

Handlungen einfach in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen. Spezielle

Handlungen mussten nicht vorgenommen werden. Wie die genauen Schritte

auszuführen waren, wurde dem

Lokomotivpersonal

vermittelt. Auch die Handhabung des

Registrierstreifens

war geregelt worden und daher musste dieser am Ende des Tages entnommen

werden. Wer nun aufmerksam war, hat vermutlich bemerkt, dass ein Steuerschalter nicht bedient wurde. Das stimmt, wenn wir uns auf die Lokomotiven mit den Nummern 407 bis 450 beschränken. Dort war der Steuerschalter vorhanden, er wurde im Betrieb jedoch nicht benötigt, denn dieser Steuerschalter gehörte zu den Funktionen der Vielfachsteuerung und diese betraf nur die ersten sechs Lokomotiven und damit die Prototypen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

allen

Bei

allen

Diese

Sitzgelegenheit war auf der Baureihe

Diese

Sitzgelegenheit war auf der Baureihe

Im

rechten Bereich des

Im

rechten Bereich des

Bezeichnet

wurden die einzelnen

Bezeichnet

wurden die einzelnen

Da

viele

Da

viele

Eine

Bremsung mit dieser

Eine

Bremsung mit dieser

Die

Fahrt begonnen wurde mit zwei parallel ausge-führten Handlungen. Während

mit der linken Hand die

Die

Fahrt begonnen wurde mit zwei parallel ausge-führten Handlungen. Während

mit der linken Hand die

Wurde

ein

Wurde

ein