|

Bedienung der Vielfachsteuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Zu den im Kapitel «Bedienung der Lokomotive» beschriebenen

Arbeiten und Handlungen gab es bei den mit

Vielfachsteuerung

ausgerüsteten Maschinen mit den Nummern 401 bis 406 zusätzlich Arbeiten

auszuführen. Diese waren jedoch nur nötig, wenn die Einrichtung auch

genutzt wurde. Ohne Vielfachsteuerung waren die Maschinen auf die normale

Weise zu bedienen und lediglich die zusätzlichen Einrichtungen waren

vorhanden.

Dazu werden wir die vorher in Betrieb genommene

Lokomotive

nun zusammen mit einem

Steuerwagen

und einigen Zwischenwagen zu einem

Pendelzug

formieren. Wo es bei der Kombination zweier Maschinen Unterschiede zu

beachten gab, werden diese natürlich erwähnt werden. Wobei es für die

ferngesteuerte Lokomotive zwischen den beiden Möglichkeiten keinen

Unterschied gab. Sie arbeitete in der üblichen Weise.

Bevor wir aber mit den Arbeiten beginnen können, benötigen wir

einen passenden

Steuerwagen

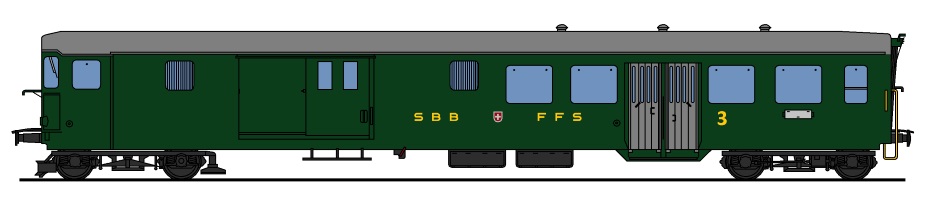

und die Zwischenwagen. Dabei war bei der Auslieferung der ersten

Lokomotiven

dieser Baureihe die Auswahl nicht besonders gross. Als Zwischenwagen

wurden angepasste

Leichtstahlwagen

verwendet. Jedoch gab es auch hier anfänglich noch nicht viele Modelle,

die mit dem entsprechenden Kabel vom Typ III ausgerüstet wurden.

Speziell

war, dass dieses Mo-dell, das neben dem Abteil für Reisende auch ein

Gepäckabteil

besass, nie in Serie gebaut wur-de. Wir benutzen daher dieses Modell für

die weiteren Arbeiten bei der Bildung und Bedienung unseres

Pendelzuges.

Verwendet wurde dazu das Kabel vom Typ III.

Wenn die

Lokomotive

an den Zug gekuppelt wurde, musste sie ausgeschaltet werden. Dabei mussten

sämtliche

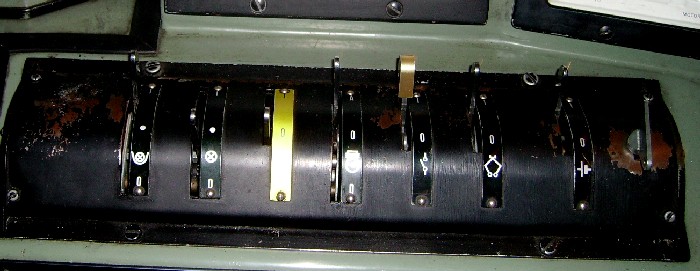

Steuerschalter

in der neutralen Stellung sein. Die Hähne zu den

Hauptluftbehältern

konnten jedoch geöffnet bleiben. Weitere Arbeiten, damit die

Vielfachsteuerung

aktiviert wurde, waren jedoch nicht erforderlich. Die Einrichtung stand,

sofern sie eingebaut worden war, jederzeit zur Verfügung und war leicht

einzurichten.

Erst wenn die

Lokomotive

ausgeschaltet war, durfte das Kabel der

Vielfachsteuerung

verbunden werden. Dazu wurde dieses in die Steckdosen gesteckt und

anschliessend verdreht. Damit konnte es nicht herausrutschen. Genau diese

Drehung war der Grund, warum die Lokomotive ausgeschaltet werden musste,

denn beim einstecken wurden falsche Kontakte verbunden und es konnten beim

verdrehen

Kurzschlüsse

entstehen.

Zusätzlich mussten auch alle anderen

Verbindungen

erstellt werden. Dazu gehörten sämtliche Luftleitungen. Die

Zugsheizung

wurde bei den

Pendelzügen

immer verbunden, auch wenn die

Heizung

im Sommer nicht eingeschaltet wurde. Auch der

Faltenbalg

wurde verbunden. Wobei der Durchgang nur geöffnet wurde, wenn die

Lokomotive

zwischen den Wagen eingeklemmt worden war. Für uns ist das jedoch nicht

der Fall.

Auf der

Lokomotive

wurde nun der Durchgang zum

Maschinenraum

abgeschlossen. Damit war gesichert, dass sich allenfalls auf die Maschine

begebende Reisende nicht verlaufen konnten. Der Schlüssel zum

Verriegelungskasten wurde abgezogen und in im Schrank mit den

BV-Hähnen

versteckt. Zum Schluss wurden noch die Stirnlampen, die gegen den Zug

gerichtet wurden, komplett gelöscht. Das weisse Rücklicht wurde nun am

Ende des

Pendelzuges

gezeigt.

Nach dem Abschluss dieser Arbeiten konnte der

Pendelzug

in Betrieb genommen werden. Dazu wechseln wir nun auf den

Steuerwagen.

Bei

Lokomotiven,

die in der

Vielfachsteuerung

verkehren sollten, war dies die zweite Maschine. Wobei hier die

Zugsheizung

nicht verbunden wurde. Alle anderen Leitungen waren in jedem Fall bei

Anwendung der Vielfachsteuerung zu verbinden. Doch nun wieder zu unserem

Pendelzug mit dem CFt4.

Wurde nun die

Lokomotive

ein-geschaltet, fand das einfach am anderen Ende des Zuges statt. Die mit

den

Steuerschaltern

er-teilten Befehle wurden über das Kabel zur Lokomotive übermit-telt und

von dieser die Anfor-derung entsprechend ausge-führt. Wir haben daher nur

die Bedienelemente ausgelagert. Leicht anders war die Situation bei der Vielfachsteuerung von Lokomotiven. Hier wurden zwei vollwertige Triebfahrzeu-ge verbunden. Damit wurden die Befehle, die der vorderen Lokomotive erteilt wurden, einfach auf das zweite Modell übermittelt.

Bei der zweiten Maschine führ-te dies dazu, dass sie die

Infor-mationen einfach von einem an-deren Fahrzeug bekam. Daher galt für

diese kein Unterschied, denn die Signale waren identisch.

Ob die Anforderungen auch ausgeführt wurden, wusste der Lokführer

erst, wenn er den

Hauptschalter

einschaltete. Dabei bemerkte er jedoch nur den erfolgreichen Versuch, denn

in diesem Fall war die Anzeige der

Fahrleitungsspannung

im

Steuerwagen

vorhanden. Diese erste Inbetriebnahme eines neu formierten

Pendelzuges

wurde im Betrieb auch Pendelprobe genannt. Dabei ging es jedoch nur darum,

ob die Lokomotive die Anforderungen auch ausführt.

Bei Anwendung der

Vielfachsteuerung

von zwei

Lokomotiven

waren die

Meldungen

der zweiten Lokomotive direkt vorhanden. Wurde von der ferngesteuerten

Lokomotive der

Hauptschalter

ausgeschaltet, erfolgte das auch auf der bedienten Maschine. Das Personal

hatte daher in diesem Fall deutlich mehr Informationen zur Verfügung, als

das bei einem

Pendelzug

der Fall war, denn dort waren wirklich nur die Bedienelemente vorhanden.

Die weiteren Schritte waren mit der zuvor beschriebenen Lösung

identisch, es gab daher keine Beschränkungen zu beachten. Jedoch führten

die Schweizerischen Bundesbahnen SBB bei den

Pendelzügen

zusätzliche Funktionen ein. Diese wurden bei Pendelzügen und nur dort, vom

Lokführer übernommen. Dazu waren sowohl im

Steuerwagen,

als auch auf den

Lokomotiven

zusätzliche Bedienelemente eingebaut worden.

Er hatte dabei die gleichen Stellungen, wie jener der

Stirn-lampen. Jedoch wurde das Symbol zur Kennzeichnung leicht ver-ändert.

So sollte auf die geänderte Funktion dieses

Steuer-schalters

hingewiesen werden.

Wurde der

Steuerschalter

auf die Position «1» verschoben, wur-den die Abteile der im

Pendelzug

eingereihten Wagen beleuchtet. Es lag daher beim Lokführer diese richtig

zu beleuchten. Dabei galt die Regel, dass nur bei Dämmerung, in der Nacht

und in

Tunnel

das Licht eingeschaltet wurde. Daher befand sich der Steuerschalter bei

Tag auf der Stellung «0». In der mittleren Stellung konnte der

Führerstand

mit oder ohne Funktion gewechselt werden.

Zudem sollten auch die Türen durch den Lokführer gesteuert werden.

Dazu wurden auf dem

Führerpult

eine rote Taste und eine gelbe Lampe eingebaut. Auch sie waren nur bei den

Pendelzügen

aktiv und hatten auf die

Lokomotive

schlicht keinen Einfluss. So lange die Türen freigegeben waren, leuchtete

die gelbe Lampe und meldete so diesen Zustand an den Lokführer. Er hatte

damit vorerst noch nichts zu tun, denn benötigt wurden diese während der

Fahrt.

Wurde eine Türe im Zug geöffnet, begann auch der rote Taster zu

leuchten. Damit war eine offene Türe zu erkennen. Wo und auf welcher Seite

das erfolgte, konnte jedoch nicht erkannt werden. Es gab daher nur die

Information alle Türen geschlossen, oder eben eine offen. Damals reichte

diese Lösung durchaus, weil auf dem Zug ein

Zugführer

mitfuhr und der so seine Kontrollaufgaben übernehmen konnte.

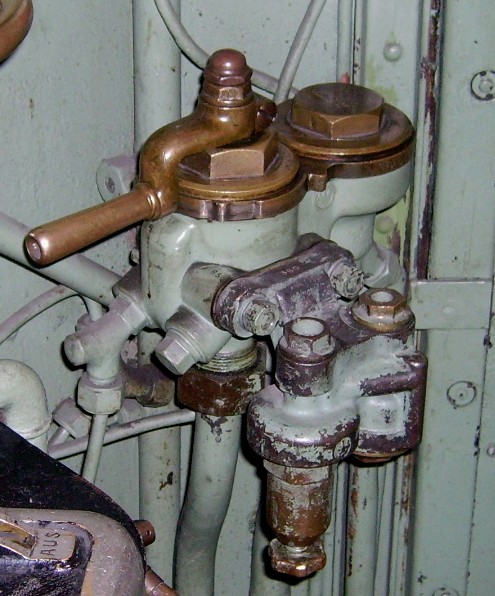

Wie erwähnt, benötigt wurde die Speiseleitung in erster Linie für die pneumatischen Bremsen. Jedoch wurden damit auch andere Einrichtungen auf dem Steuerwagen, wie zum Beispiel die Pfeife angesteuert.

Bei den Zwischenwagen wurde diese Leitung benötigt um die Türen zu

schliessen. Wurde die

Speiseleitung

aus irgendeinem Grund unterbrochen, erfolgte durch die

Bremsventile

eine Bremsung. So war gesichert, dass der Zug auch anhalten konnte, wenn

er die

Lokomotive

verlor. Auf dem Steuerwagen stand die Spannung der Hilfsbetriebe nicht zur Verfügung. Daher wurden für die Heizungen andere Lösungen benötigt. In der Folge schloss man die Heizkörper an der Zugsheizung an und die Scheibenheizung an der Batterie.

Weil nun mehr Energie ab der

Batterie

bezogen wurde und diese nicht vom

Bordnetz

der

Lokomotive

übermittelt werden konnte, mussten die Batterien auf dem

Steuerwagen

ver-doppelt werden.

Eine besondere Funktion mit der

Vielfachsteuerung

dieser Baureihe war die Erteilung des Abfahrbefehls. Diese wurde in

Haltestellen

vom

Zugpersonal

erteilt. Damit dieses bei einem

Pendelzug

nicht zur Lampe und zur

Pfeife

greifen musste, waren an den angepassten Zwischenwagen und beim

Steuerwagen

CFt4 spezielle Schalter vorhanden. Betätigte der

Zugführer

diesen, leuchtete im

Führerstand

eine grüne Lampe und es erklang ein Horn.

Wurde die Fahrt begonnen, verriegelte der Lokführer die Türen.

Dazu drücke er die vorher erwähnte rote Taste. Damit erlosch die gelbe

Lampe. War eine Türe offen, leuchtete der rote Taster. Erst wenn beide

Meldungen

dunkel waren, galten die Türen als korrekt verschlossen. Diese konnten von

den Reisenden nicht mehr geöffnet werden, weil der Schliesszylinder mit

Druckluft

versorgt wurde. Viele diese aus, konnte die Türe normal geöffnet werden.

Ein

Einklemmschutz,

wie er heute bei solchen Einrichtungen vorhanden ist, gab es schlicht

nicht. Die Türen der Wagen knallten einfach zu. Zudem konnte sie von einer

kräftigen Person auch im verriegelten Zustand aufgezogen werden. Bei

schneller Fahrt, konnte es durchaus auch passieren, dass die Türen im

Fahrtwind flatterten. So wurde jedoch der Lokführer genervt, denn in

diesen Fall blinkte die rote Taste unregelmässig.

Die Fahrt konnte nun, wie schon im Kapitel zuvor beschrieben,

begonnen werden. Dabei erfolgte die Rückmeldung der

Fahrstufe

etwas verzögert, da zuerst die

Puffer

eingedrückt wurden. Bei der Kombination von zwei

Lokomotiven

wurde die Schaltung nicht so gut bemerkt, jedoch war nun eine Anzeige

vorhanden, die eine allfällige Differenz anzeigte. Diese konnte zum

Beispiel auftreten, wenn die ferngesteuerte Lokomotive ins Schleudern

geriet.

Weil der Lokführer diesen Vorgang auf dem

Steuerwagen nicht bemerkte,

wurden die

Lokomotiven mit einem

Schleuderschutz ergänzt. Zwar war dieser

bei allen Maschinen vorhanden, jedoch wurde er nur hier benötigt. Dabei

kontrollierte diese Einrichtung nicht nur die Drehzahlen der

Fahrmotoren,

sondern es war damit auch ein

Überdrehzahlschutz vorhanden. Dieser

schaltete die Lokomotive aus, wenn die Geschwindigkeit der Maschine 137

km/h überstieg.

Bei Problemen mit der

Vielfachsteuerung

konnte es jedoch pas-sieren, dass diese Einrichtung nicht bedient werden

konnte. Dann kam der Zug auf Grund der

Sicherheitssteuerung zum Stehen und

der Lokführer musste die Ursache suchen, was in diesem Fall nicht einfach

war. Auch sonst waren Störungen am Triebfahrzeug bei einem Pen-delzug schwerer zu erkennen, als das bei der Vielfachsteuerung der Fall war. Der Grund war einfach, denn auf dem Steuerwagen wurde lediglich die Ursache festgestellt.

Was auf der

Lokomotive davor genau passierte, erkannte das

Personal nicht. Behoben werden konnte die Störung jedoch nur auf dem

betroffenen

Triebfahrzeug. Daher war der Weg etwas weiter, als normal.

Wie einfach aufgebaut diese

Vielfachsteuerung wirklich war, zeigt sich,

wenn wir eine spezielle Kombination bilden. Dabei ersetzen wir lediglich

den

Steuerwagen durch eine zweite

Lokomotive. Der Lokführer bediente diese

nun, wie bei einer normalen Vielfachsteuerung. Dabei spielte es nur für

die Steuerung der

Beleuchtung, des Abfahrbefehls und der Türschliessung

eine Rolle, denn die war nun auf den Wagen auch aktiv.

Kam der

Pendelzug wieder an einem

Bahnsteig zum Stehen, wurden die Türen

vor den Halt mit drücken der gelben Taste wieder freigegeben. Nach dem

Stillstand konnten die Leute den Zug ungehindert verlassen und die rote

Taste begann zu leuchten. Den beschriebenen Vorgang mit der Abfahrt

wiederholte sich somit nach jedem Halt. Beim Wechsel des

Führerstandes war

die Steuerung nicht aktiv und die Türen konnten ungehindert geöffnet

werden.

Damit haben wir nun die Fahrt mit dem

Pendelzug beendet und dieser soll

nun aufgelöst werden. Dazu musste die

Lokomotive, wie vorher beschrieben

ausgeschaltet werden. Anschliessend konnten alle Leitungen getrennt

werden. Das Kabel wurde im

Maschinenraum der Lokomotive verstaut und damit

haben wir wieder eine normale Maschine erhalten. Auch jetzt waren keine

speziellen Schaltungen vorzunehmen.

Zum Schluss dieses Kapitel muss erwähnt werden, die die mit den sechs

Lokomotiven und dem

Steuerwagen erprobte

Vielfachsteuerung vom Typ III

sehr gut funktionierte. Das Kabel war in der Handhabung einfach, die

Steckdosen waren dicht und die Angelegenheit konnte einfach eingerichtet

werden. In der Folge sollten noch viele weitere Baureihen (Re 4/4

II, RBDe

4/4) mit dem Kabel

von Typ drei ausgerüstet werden. Dazu gehörten auch die Lokomotiven mit

den Nummern 407 bis 426.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Zu

den sechs

Zu

den sechs

Auf

dem

Auf

dem

Eine

der neuen Funktionen betraf den bisher noch nicht ver-wendeten

Eine

der neuen Funktionen betraf den bisher noch nicht ver-wendeten

Bevor

die Fahrt jedoch begonnen werden konnte, musste auch jetzt die Funktion

der

Bevor

die Fahrt jedoch begonnen werden konnte, musste auch jetzt die Funktion

der  Während der Fahrt bediente der Lokführer die

Während der Fahrt bediente der Lokführer die