|

Starten wir durch |

|||||

|

Wir

starten durch, ist ein Begriff der Luftfahrt und beschreibt den Zeitpunkt,

wenn eine Landung abgebrochen werden muss. Wir haben aber Motoren und

Gasturbinen kennen gelernt und

wissen nun, wie die funktionieren. Was noch fehlt, ist der Teil um diese

zum laufen zu bringen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, wie

man allgemein denken könnte, denn in allen Fällen muss das Bauteil zuerst

zum drehen bewegt werden.

Selbst auf die

Elektrizität

kann bei kleineren Motoren verzichtet werden. In dem Fall startet man den

Motor mit einer Kurbel. Das wird zum Beispiel beim Mofa gemacht, denn dort

tritt man in die

Pedalen

um zu starten. Der weitere Betrieb funktioniert dann jedoch ohne elek-trische Energie. Wobei es davon eine Ausnahme gibt. Da beim Ottomotor das Gemisch gezündet werden muss, wird dort der elektrische Funke auch während dem Betrieb benötigt.

Jedoch stammt dann die Energie meistens direkt vom Motor, so dass auch er

sich alleine versorgen könnte. Der grösste Unterschied stellt aber der

Startvorgang dar, denn hier gab es Unterschiede.

Doch bevor wir die Maschinen anlassen, müssen wir sie dazu vorbereiten.

Denn einfach so kann man nicht starten. Die Maschinen brauchen die

Betriebsstoffe, die letztlich die Verbrennung starten. Bei beiden

Maschinen wird daher zuerst die Zufuhr des

Treibstoffes

gestartet. Das passiert meistens schon, wenn man das Fahrzeug in Betrieb

nimmt. Die Förderung des Treibstoffes benötigt deshalb bereits

elektrischen

Strom.

Ist

man soweit, benötigt man die Luft. Die ist sehr einfach zu erhalten, denn

die ist bei beiden Varianten schon vorhanden. Zwar steht sie noch nicht

unter dem für den Betrieb nötigen Druck, aber das führt beim Starten der

Maschinen zu keinem Nachteil. Sie können mit der normalen Luft starten.

Der Betrieb sorgt dann dafür, dass der Druck der Luft ansteigt und so die

normale Verbrennung einsetzt. Doch nun zum eigentlichen Start der

Maschine.

|

|||||

|

Die Maschine starten |

|||||

|

Der

ganze

Ablauf

um eine

Gasturbine, oder einen Motor zu

starten unterscheidet sich deutlich. In beiden Fällen muss aber die

Maschine in Bewegung versetzt werden. Dazu werden jedoch unterschiedliche

Methoden verwendet. Bevor wir uns mit dem Otto- und dem

Dieselmotor und den dort

möglichen Startmöglichkeiten befassen, starten wir die Gasturbine. Der

Grund dafür ist simpel, denn der Start einer Gasturbine benötigt mehr

Zeit.

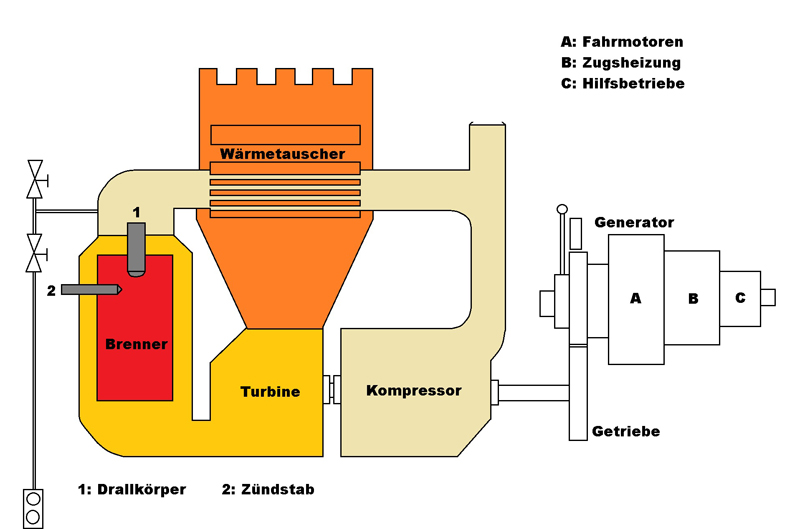

Dazu benutzt man bei der

Gasturbine die normalen

Bat-terien,

die auf dem Fahrzeug auch für

Beleuchtung

und Steuerung vorhanden sind. Speziell belastet werden diese Batterien

dabei nicht, denn man benötigt nur einen klei-nen Zündfunken. Diese auf dem Fahrzeug montierten Batterien nennt man auch Stützbatterien. Sie stützen das Bordnetz, bis die Energie dazu von der Gasturbine erzeugt werden kann. Die Belastung für diese Batterien ist daher nicht besonders hoch, da keine grossen Kräfte nötig sind.

Die

Gasturbine selber benötigt

schliesslich nur den Zünd-funken und der muss auch nicht lange erzeugt

werden. Daher sind Stützbatterien eher auf einen dauerhaften Be-trieb

ausgelegt. Die Gasturbine wird daher mit einem elektrischen Funken in der Brennkammer gezündet. Das heisst, man aktiviert einfach den Brenner.

Durch die Verbrennung des

Treibstoffes

entstehen

Abgase,

die nun durch die Schaufeln der Turbinenräder in die Freiheit gelangen.

Damit beginnt sich die

Gasturbine langsam zu drehen. Der

Start ist erfolgt und die Gasturbine läuft nun selbstständig an. Das geht

wie folgt weiter.

Durch die drehende Bewegung der

Gasturbine

wird der

Kompressor

aktiviert und führt schwach komprimierte Luft zum Brenner. Die

Luftvorwärmerrohre

erwärmen die Luft bereits leicht. Der Brenner erhält nun erwärmte Luft,

womit er den

Treibstoff

heisser verbrennen kann, die Kraft nimmt zu und die Gasturbine beginnt

sich immer schneller zu drehen. Dadurch kann der Kompressor einen höheren

Druck erzeugen und so weiter.

Das

ist zum Beispiel der Grund, warum Flugzeuge vor dem Start einen Moment

warten. Diese Zeit wird genutzt um die

Gasturbinen

auf

Leistung zu

bringen. Vereinfacht gesagt, die Turbine wird angelassen. Ein kleiner Funke entzündet ein Feuer und dessen Abgase sorgen dafür, dass sich die Turbine bewegt. So kann mehr Luft zugeführt werden. Der Start bis zur für den Betrieb notwenigen Wert vollzieht die Turbine selber. Es erfolgt ein lang-samer Start, der mitunter eine gewisse Zeit braucht.

Es

wird eben angelassen und dann gewartet, wie beim Feuer, das in der

Feuerbüchse ausgebreitet

wird.

Starten des Dieselmotors:

Gestartet wird der

Dieselmotor tatsächlich nur

indem man ihn in Drehung versetzt. Durch die Drehung der

Kurbelwelle,

werden die Takte aktiviert. Nach zwei Umdrehungen sollte der Motor dann

automatisch starten. Den Grund finden wir bei den Takten. Drehen wir die

Kurbelwelle, wird die Luft in einem

Zylinder

verdichtet und dann der

Treibstoff

gezündet. Mit jeder weiteren Drehung startet die Verbrennung auch in den

anderen Zylindern.

Es

stellt sich die Frage, wie wir diese Drehung erzeugen. Eine einfache

Methode ist eine Kurbel, die man an der

Kurbelwelle

einsteckt und diese damit dreht bis der Motor läuft. Diese Lösung kann bei

kleineren Motoren durchaus angewendet werden. Der

Dieselmotor kann dann ohne

Elektrizität

gestartet werden, denn für den Betrieb benötigt es diese Elektrizität

nicht. Dieselmotoren zünden bekanntlich selber.

Man

vermag daher die

Kurbelwelle nicht

zu drehen. Daher benötigen wir eine Hilfe. Diese Hilfe bietet ein

elektrischer Motor, der genug Kraft hat um die Kur-belwelle zu drehen. Um die Kurbelwelle eines grösseren Dieselmotors in Bewegung zu setzen ist ein Starter vorhanden. Die-ser Starter besteht aus einem einfachen elektrischen Motor, der mit Hilfe eines kuppelbaren Zahnrades mit der Kurbelwelle verbunden ist.

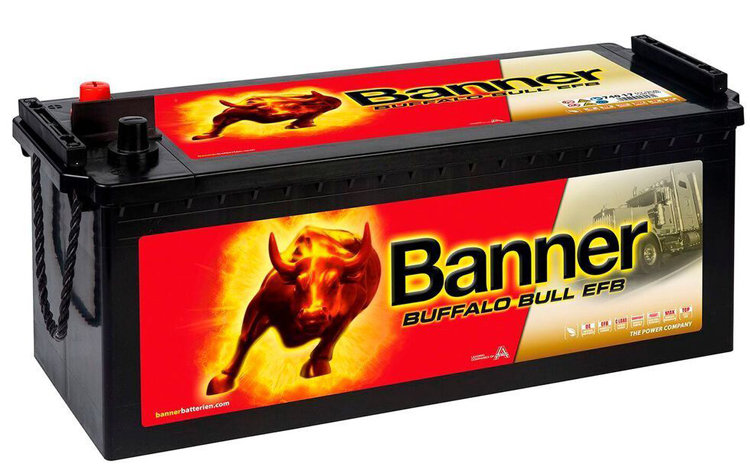

Das

Zahnrad des Starters

ist so ausgelegt, dass bei laufendem

Dieselmotor der Elektromotor

automa-tisch abgekuppelt wird. Dadurch werden Schäden am Starter

verhindert. Die Elektrizität für den Starter stammt von den Star-terbatterien. Diese Batterien entsprechen den Stütz-batterien, die wir bei der Gasturbine kennen gelernt haben.

Die

Starterbatterien zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie kurzfristig

auch sehr hohe

Ströme

ver-tragen und so optimale Verhältnisse zum Start des

Dieselmotors bereitstellen.

Nach dem Start, wird die

Batterie,

die beim Start stark belastet wurde, wieder geladen.

Daher kann man nicht beliebig oft einen Startversuch durchführen. Das

würde dazu führen, dass die

Batterien

zu stark entladen werden. Die verfügbare

Leistung

reicht dann nicht mehr für den Start. Ideal sind hier

Bleibatterien

und diese benötigen einen regelmässigen Unterhalt. Dabei ist dieser bei

den Starterbatterien sogar noch intensiver, als bei den Stützbatterien.

Daher haben Modelle für den Start auch eine kürzere Lebensdauer.

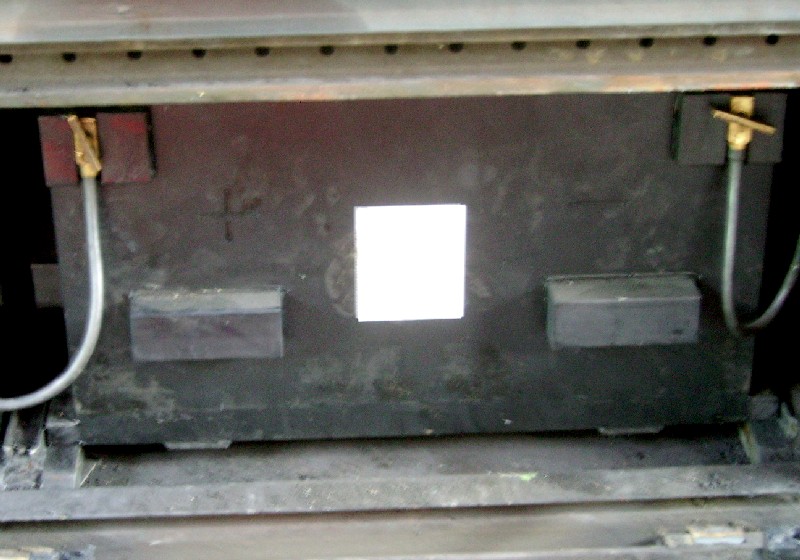

Diese Einschubmodule bestehen aus einem Auszug, der es erlaubt die

Bleibatterien

aus dem Fahrzeug zu ziehen. Ausserhalb des Fahrzeuges kann man dann die

Batterien

mit Hilfe eines

Kranes

heben und so auswechseln. Einschubmodule sind jedoch nur bei neueren Fahrzeugen der Eisenbahn vorhanden, da dort schwerere Batterien benötigt werden. Zudem können solche Module auch bei anderen Baugruppen verwendet werden. Sie

erfüllen den Zweck immer dann, wenn schwere Teile unterhalten werden

müssen. Sie kennen solche Module auch zu Hause. In der Küche sind solche

vorhanden um das Material zu verstauen. Sie nennen diese Schubladen.

Schubladen sind also nichts anderes als Einschubmodule. Jedoch klingt es

bei einer

Lokomotive etwas besser, wenn man

von einem Einschubmodul spricht und nicht von einer Schublade. Es klingt

technischer und mit dem müssen wir leben. Man zieht die Schublade heraus,

auf dieser sind die Starterbatterien und diese müssen gewartet werden.

Klingt einfacher, aber eben auch etwas wie bei einem Amateur der keine

Ahnung hat.

Es

fehlt eigentlich nur noch der Ottomotor. Beim dem besteht der einzige

Unterschied darin, dass bei der Drehung der

Lichtbogen

bei der Zündkerze erzeugt werden muss. Auch dann setzt die Verbrennung ein

und der Motor beginnt mit der Arbeit. Dabei gibt es aber ein Problem, denn

bei kalten Motoren klappt dieser Start wirklich nur bei den Ottomotoren

und bei der

Gasturbine ohne Probleme.

Trotzdem sollten Sie weiterlesen.

|

|||||

|

Der Winterstart |

|||||

|

Ich

nennen diesen Teil einfach mal Winterstart. Jedoch müssen solche Lösungen

bei gewissen

Dieselmotoren auch bei

normalen Temperaturen getroffen werden. Davon betroffen ist nun wirklich

nur der Dieselmotor, denn der

Treibstoff

hat einen hohen Punkt für die Entflammung. Ist der Motor zu kalt, kann das

Dieselöl nicht

auf normale Weise entzündet werden. Daher müssen wir genauer Hinsehen,

denn der erste Punkt betrifft auch den Ottomotor.

Das wird noch mit der Tatsache ergänzt, dass der Motor und das gilt auch beim Ottomotor nicht so leicht gestartet werden.

Man

benötigt von den schwachen

Batterien

mehr

Leistung

und das kann sie überfordern. Im dem Fall gelingt der Start auch nicht. Nur schon das Problem mit den Batterien würde es ratsam machen, das Fahrzeug in der Wärme abzu-stellen. Jedoch kann das nicht jeder und nun kommt es wirklich knüppeldick. Motoren die kalt gestartet werden, können dabei durchaus beschädigt werden. So kann es im Mo-torblock Risse geben, die dann Öl austreten lassen.

Sie

sollten sich wirklich überlegen, den Wagen in Zukunft in der Garage zu

parken und den Gerümpel draussen deponieren.

Da

wir das

Dieselöl mit dem

Winterdiesel auf den Betrieb im Winter vorbereitet haben, können wir nun

zum Start des

Dieselmotors übergehen. Daher

betrachten wir den Startvorgang, den wir vorhin kennen gelernt haben,

anhand eines Startes des Dieselmotors bei kalten Temperaturen. Wie tief

diese nun liegen, lassen wir so stehen, wird starten den Dieselmotor

einfach im Winter. Im Winter ist es kalt, daher ist es ein Kaltstart.

Der Kaltstart:

Beim Kaltstart sind der Motor und der

Treibstoff

kalt. Die Luft, die zur Verbrennung benötigt wird, glänzt dabei auch nicht

gerade mit Wärme. Das sind in etwa die Voraussetzungen, wie wir sie in

einem kalten Winter antreffen können. Diese Starts sind für den

Dieselmotor nicht ganz

einfach. Im Gegenteil, solche Kaltstarts sind für den Dieselmotor sogar

schädlich, da er unter einem gewissen Verschleiss leidet.

Das

kann dazu führen, dass keine optimale Verbrennung einsetzt. Statt dem

Knall ergibt sich nur eine kleine Stichflamme. So kann unverbrauchter

Treibstoff

in die

Abgasanlage

gelangen und dort sogar in Brand geraten. Daher kann es sein, dass die Verbrennung dadurch nur zögerlich beginnt. So lange dieser jedoch nicht korrekt zündet, ist auch die Kraft nicht vorhanden um die Kurbelwelle zu drehen.

Der

Starter muss daher länger betätigt werden, was bei den schwachen

Batterien

zu grossen Problem führen kann. Es ist wirklich schlecht so einen

Dieselmotor zu starten. Der

Vorteil vom Ottomotor ist, dass er fremd zündet, aber das ist es schon. Kaltes Benzin vermischt sich im Vergaser nicht so gut und so kann es dort zu Fehlern bei der Zündung kommen. Wer nun einen Wagen mit Ottomotor hat, ist etwas besser dran, als der Nachbar mit seinem grossen Wagen mit Dieselmotor.

Da

die Probleme jedoch bekannt sind, haben Hersteller dafür gesorgt, dass der

Start mit kaltem Motor etwas besser klappt und dazu muss es einfach im

Motor wärmer werden.

Mit Hilfe einer speziellen elektrisch betriebenen

Glühkerze kann man die Luft im

Zylinder

erwärmen. Dadurch erwärmt sich auch das Metall leicht. Man nennt diesen

Vorgang auch vorglühen. Der Motor startet, wenn der Vorgang abgeschlossen

ist. Die Zündung klappt nun besser, da die Luft erhitzt wurde und der

Treibstoff

daher optimal zündet. Bei den folgenden Umdrehungen erwärmt sich die Luft

durch die Explosionen und der Motor läuft korrekt.

Bei

grösseren Modellen vermag diese Zündkerze den Verbrennungsraum nicht

optimal auf Wärme zu bringen. Man muss den Motor auf andere Weise erwärmen

und das macht vielleicht der Nachbar mit dem grossen Wagen. Die Standheizung: Um den Dieselmotor aufzuheizen, benutzt man Heizungen, die im Stillstand funktionieren. Man nennt diese Heizungen deshalb Standheizungen.

Die

Standheizung funktioniert mit einem Brenner, der mit

Dieselöl betrieben

wird und der so das

Kühlwasser

aufwärmt. Mit einer Pumpe wird das Kühlwasser bewegt, so dass das warme

Wasser den Motor-block vor dem Start erwärmt. Damit kann der Motor warm gestartet werden, was den Kaltstart verhindert. Standheizungen haben jedoch den Nachteil, dass sie die Starterbatterie belasten und dass sie Treibstoff verbrauchen.

Jedoch kann die Belastung mit dem normalen Start ausgeglichen werden. LKW

benutzen heute solche Standheizung bereits in der Serie und die sorgen

zudem dafür, dass der Innenraum des Fahrzeuges auch nicht zu kalt ist.

Sollten Sie einen Wagen mit

Dieselmotor haben, sollten Sie

sich wirklich überlegen, eine solche Standheizung einbauen zu lassen. Der

Motor wird es Ihnen danken. Für die Anhänger vom Ottomotor ist es auch

nicht schlecht, wenn dieser nicht kalt starten muss. Zumindest profitieren

Sie, denn dank der Standheizung müssen keine Scheiben gekratzt werden. Sie

können in einen warmen Wagen steigen, starten und losfahren.

Die

arbeitet nicht mit dem

Treibstoff.

Das einzige was man dazu braucht, ist eine Steckdose und ein passendes

Kabel. Durchaus auch eine Lösung, die bei schweren LKW angewendet werden

kann. Die Vorheizanlage: Die Lösung um die Dieselmotoren warm zu halten, sind die in den Bahnhöfen montierten Vorheizanlagen für Lokomotiven. Die Diesellokomotive wird dabei an ein spezielles Stromkabel angeschlossen.

Durch die mit dem Kabel zugeführte elektrische Energie wird der

Dieselmotor erwärmt, so dass

es zu keinem Kaltstart kommt. Die Pumpe des

Kühlwassers

wird dabei aktiviert und das

Kühlmittel

erwärmt. Vorheizanlagen benötigen entsprechende Infrastruktur, das kann bei der Eisenbahn besser umgesetzt werden, als auf der Strasse. Dort können die Fahrzeuge auch nicht zu Hause abgestellt werden und dort fehlt dann der An-schluss.

Das

ist der Grund, warum sich die Standheizungen in dem Bereich durchgesetzt

haben, denn wer zu seinem Motor sorge tragen will, der sollte verhindern,

dass er kalt gestartet werden muss.

So,

wir haben unseren

Dieselmotor auch im Winter

gestartet und sind nun bereit, die

Lokomotive zu bewegen. Das

ist aber ein anderes Kapitel, denn nun müssen wir auch etwas sehen. Sie

kennen das, denn im Winter müssen Sie die Scheiben kratzten und auch dann

ist die Sicht nicht optimal. Vielleicht lohnt es sich wirklich beim

Händler nach einer Standheizung zu fragen. Eines ist sicher

Lokomotivpersonal

kratzt keine Scheiben.

|

|||||

| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | |||

| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | |||

| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | |||

| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | |||

| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | |||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||

In

den meisten Fällen benötigt man dazu jedoch

In

den meisten Fällen benötigt man dazu jedoch

Start

der Gasturbine

Start

der Gasturbine Die

Turbine läuft nun und wird immer schneller und heisser. Das kann einige

Minuten dauern, denn die Schaufeln müssen immer schneller drehen. Erst

wenn die

Die

Turbine läuft nun und wird immer schneller und heisser. Das kann einige

Minuten dauern, denn die Schaufeln müssen immer schneller drehen. Erst

wenn die

Bei

grösseren Motoren reicht die Kraft nicht aus, um die

Bei

grösseren Motoren reicht die Kraft nicht aus, um die

Je

tiefer die Temperatur sinkt, desto schwächer werden die

Je

tiefer die Temperatur sinkt, desto schwächer werden die

Die

Zündung des

Die

Zündung des

Wie

es der Name schon sagt, eine Glühkerze besteht aus einem glühend heissen

Faden. Verwendet werden diese Lösungen bei kleineren bis mittleren

Wie

es der Name schon sagt, eine Glühkerze besteht aus einem glühend heissen

Faden. Verwendet werden diese Lösungen bei kleineren bis mittleren

Wie

gut solche Standheizungen sind, zeigt sich bei den

Wie

gut solche Standheizungen sind, zeigt sich bei den