|

Die Gasturbine |

|||||

|

Nicht immer kam der

Dieselmotor oder die

Dampfmaschine

zur Anwendung. Noch seltener als der Ottomotor wurde die Gasturbine

verwendet. Da es aber auch ein thermischer

Antrieb

ist, müssen wir uns diese Lösung ansehen. Grosse Erfolge erzielte man mit

Gasturbinen bei der Luftfahrt und in

Kraftwerken,

denn diese erbringen eine sehr hohe

Leistung und

diese kann oft ausgenutzt werden. Daher heisse ich Sie in der Welt der

Turbinen willkommen.

Bei

den Mantelstromtriebwerken wird ein Teil der Luft an der Turbine vorbei

geführt. So kann diese gekühlt werden und es wird erst noch ein grösserer

Schub erzeugt. Hub-schrauber nutzen die Gasturbine jedoch direkt

mechanisch und das ist die Lösung der Eisenbahn. Dabei gilt jedoch, dass Gasturbinen trotz dem Namen nicht mit Gas betrieben werden müssen. Der Treibstoff wird hier verbrannt und die Abgase für den Betrieb genutzt. Daher werden die entstehenden Gase zusammen mit der Wärme genutzt.

Die

Turbine wird dadurch in Drehung gebracht und das will man letztlich, denn

so kann man etwas in Bewegung setzen. Bei der Luftfahrt wurde damit ein

Ventilator,

oder ein Propeller angetrieben. Als grosser Vorteil der Gasturbine gilt, dass hier die Leis-tung gleichmässiger in Kraft umgewandelt wird, wie das bei Motoren der Fall ist.

So

lange der Gasstrom vorhanden ist, dreht sich die Tur-bine und das ist

letztlich auch der Grund für den grossen Erfolg bei den Flugzeugen. Jedoch

stellt sich die Frage, ob man denn wirklich immer

Gase

benutzen muss. Man könnte ja auch mit Dampf arbeiten, denn der hat

ähnliche Eigenschaften.

Dampfturbinen sind mit Dampf betriebene

Gasturbinen. Auch sie waren bei den Eisenbahnen sehr selten im Einsatz,

jedoch können diese Turbinen in thermischen

Kraftwerken

verwendet werden. Das ist zum Beispiel bei mit

Kohle

betriebenen Modellen der Fall. Es gibt dabei nur wenige Unterschiede und

uns fehlt eigentlich nur noch ein Beispiel der Eisenbahn. Denn es gab sie

wirklich die

Lokomotive mit Dampfturbine.

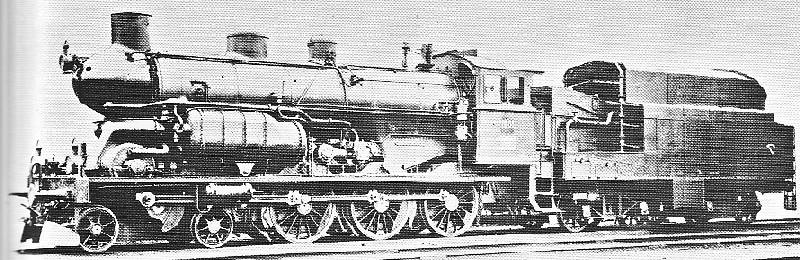

Sie

wurde als

Baureihe

B 3/5 geführt und sie wurde mit der Nummer 1801 versehen. Es war kein

Neu-bau, denn das Fahrzeug entstand 1919 durch Umbau einer Dampflokomotive

der Reihe B

3/4. Ursprüng-lich trug diese die Nummer 1578.

Wirklich eine lange Zeit konnte sich die Dampf-turbine bei den Bahnen aber

nicht halten. Diese besondere

Lokomotive mit quer

eingebauter Turbine wurde bereits wieder im Jahre 1924 ausrangiert. Die

beschlossene Elektrifizierung der Strecken machte solchen Sonderlingen zu

schaffen, denn sie waren oft das erste, das auf den Schrott geworfen

wurde. Damit können wir die Dampfturbine bereits wieder vergessen und uns

der Gasturbine zuwenden.

Aber

halt, was ist denn so eine Turbine? Man hört viel davon und wirklich viel

weiss man nicht, denn man kommt diese nur selten zu sehen. Nach den Einbau

arbeiten diese oft mehrere Jahre und während dem Betrieb möchte ich nicht

in der Nähe sein, denn da geht wirklich die Post ab. Sehen wir uns den

Aufbau von Turbinen genauer an, denn sie sind spannend, weil der Bau

wirklich keine leichte Aufgabe für die Arbeiter ist.

Die Turbine:

Bei Turbinen wird mit der Hilfe

eines fliessenden Mediums eine Welle in Drehung verbracht. Einfachere

Modelle sind die Muster nach Pelton, Francis und anderen, die in

Flusskraftwerken verwendet werden. Turbinen, die mit

Gasen, oder mit Dampf

betrieben werden, müssen anders aufgebaut werden. Man benötigt mehr Fläche

um die Kraft auf die Welle zu übertragen und dabei muss das Gas

vorbeiströmen können.

Es handelt sich um eine axiale

Turbine, die sehr einfach gebaut werden kann. Durch den Kanal in dem sich

der Rotor befindet, muss nun das

Gas, oder der Dampf strö-men. Da sich der

Querschnitt verringert, ändert sich die Geschwindigkeit. Sofern Sie sich mit der Dampfmaschine befasst haben, haben Sie vermutlich auch den Injektor kennen gelernt. Dort wird der Dampf in einer Verengung beschleunigt und dieses Prinzip nutzt man hier.

Der Unterdruck sorgte

dafür, dass mehr Luft angezogen wird und sich die Turbine schneller drehen

kann. Bei der Luftfahrt wird so beschleunigt. Jedoch müssen wir uns noch

diese zahlreich vorhandenen Lamellen ansehen. Fachlich werden diese Lamellen als Schaufel bezeichnet. Sie sind dabei speziell geformt und die Form ist von den Flügeln der Propeller abgeleitet.

Bedingt durch den geschwungenen Aufbau sehen diese Bauteile

aus, wie übliche Schaufeln und daher diese Bezeichnung. Dank dem Aufbau

kann das

Gas, oder der Dampf besser daran vorbeifliessen, denn man will

diesen ja so gut es geht ausnutzen und das geht ganz gut.

Bei der auf

dem Bild zu sehenden Turbine sind einige Schaufeln ausgebrochen. Das

zeigt, wie gross die Belastung ist, denn durch den entstehenden Unterdruck

werden diese regelrecht aus dem Rotor gerissen. Das noch mit der

Fliehkraft kombiniert lässt die Kräfte erahnen. So ein Defekt kann

durchaus zur Zerstörung der Turbine führen. Für uns wird es nun aber Zeit,

das Muster für die Gasturbine kennen zu lernen.

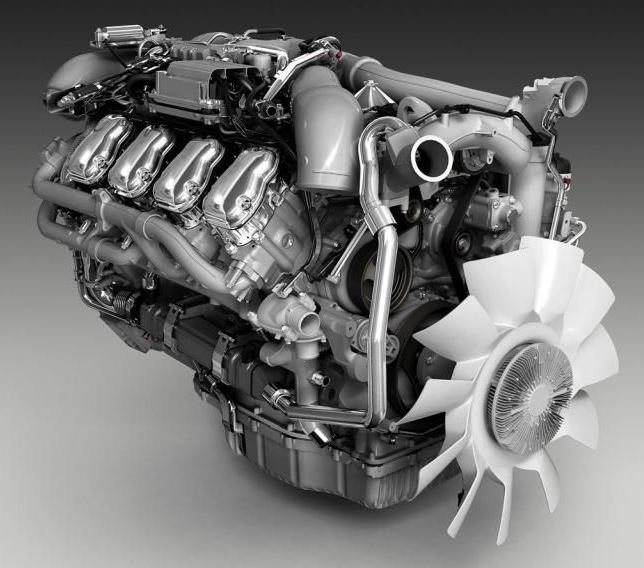

Das Problem war, dass die

Dieselmotoren dank einer Turbine

besser funktionierten. Sie haben ihn ver-mutlich schon kennen gelernt, es

ist der

Turbolader.

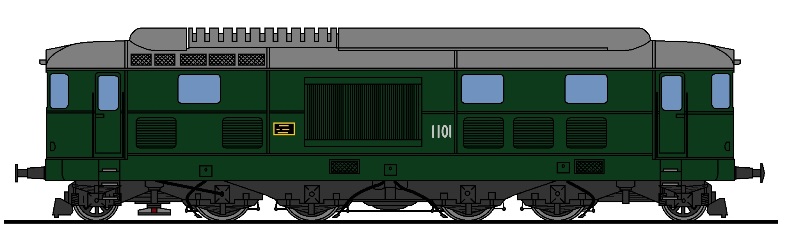

Niemand

würde heute bei der Diesellokomotive eine Gasturbine einbauen. Früher war

das anders, denn die Gasturbine bot sehr viel

Leistung und war daher um

1940 den Motoren weit überlegen. Damit Sie sich ein Bild machen können,

erwähne ich hier die Leistung der ersten und einzigen Gasturbine die in

einer schweizerischen

Lokomotive eingebaut wurde. Die Leistung der Turbine

lag damals bei sagenhaften 9 000 PS.

Warum die

Lokomotive davon nur noch 2 200 PS nutzen konnte, erfahren Sie in den

folgenden Abschnitten. Aber bedenken Sie, diese Gasturbine hatte diese

Leistung im Jahre 1941, also zu einer Zeit, wo man nicht so

leistungsfähige

Dieselmotoren kannte, wie heute. Ach ja, eines muss ich zu

der Lokomotive noch erwähnen, denn sie hörte auf die Bezeichnung Am 4/6

mit der Nummer 1101 und sie war die erste Lokomotive mit einer Gasturbine.

Das natürlich weltweit gesehen.

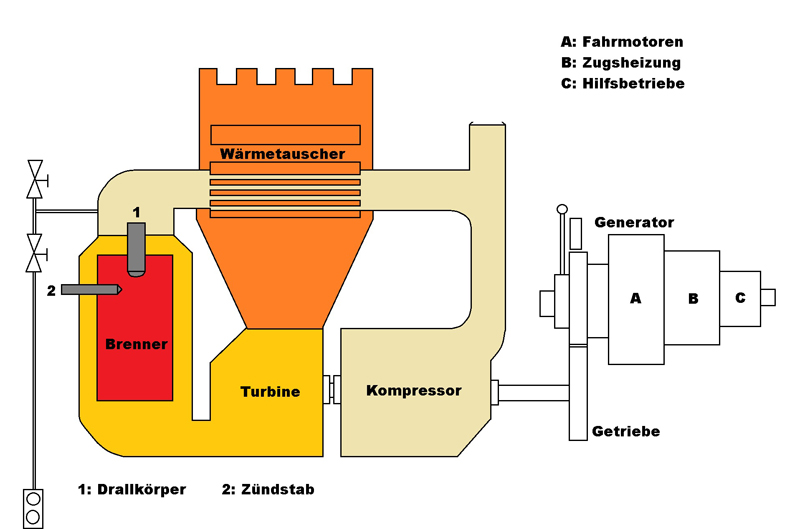

Doch kommen

wir zur Gasturbine. Diese benötigte die gleichen Grundstoffe wie ein

Dieselmotor. Das wären Luft und

Kraftstoff und auch hier nicht viel mehr.

Bei der Gasturbine wurde der

Treibstoff

aber nicht in einem

Zylinder

verbrannt, sondern er wurde zur Erzeugung von Wärme genutzt und künstlich

entflammt. Daher lohnt es sich, wenn wir die Unterschiede zum

Dieselmotor

schnell ansehen. Nur so lernen wir die Unterschiede kennen.

Um es gleich zu erklären, 7

800 PS der Gasturbine gehen hier wieder verloren, denn der

Kompressor

versetzt die Luft in sehr hohen Druck. Das war für den Betrieb der Turbine

wichtig. Die vom Kompressor verdichtete Luft wird nun nicht weiter aufbereitet. Es gibt daher keine Ladeluftkühlung. Das wäre kontraproduktiv, denn man wollte heisse Luft und die konnte nicht heiss genug sein.

Der Grund war einfach,

denn man wollte den

Diesel

nicht in einem geschlossenen

Zylinder

verbrennten. Stattdessen sollten die heissen

Ab-gase der Verbrennung

genutzt werden. Daher musste die Luft zusätzlich erwärmt werden. Die durch den Kompressor verdichtete und erwärmte Luft wird den Luftvorwärmerrohren zugeführt. Diese Rohre hatten die Aufgabe die Wärme der heissen Abgase an die Luft zu übergeben.

Wir kennen das Prinzip dieser

Rohre, denn es handelt sich hier um einen einfachen

Wärmetauscher. Von

einem

Kühler sind wir aber weit ent-fernt, denn nun wird geheizt und zwar

die Luft für die Turbine.

Erst nach

den Luftvorwärmerohren gelangte die sehr heisse unter Druck stehende Luft

zur Brennkammer, wo der künstlich gezündete

Treibstoff

die Luft zusätzlich

erwärmt und diese dabei noch einmal beschleunigt wird. Wir werden diese

später noch etwas genauer ansehen, denn die Brennkammer sorgte dafür, dass

man etwa anderen

Treibstoff verwenden konnte. Das beschleunigt und

erhitzte

Gas wurde nun in der Turbine genutzt.

Zwar verdichtet man die Luft auch hier, danach wird sie aber erhitzt und nicht mehr gekühlt. Da es bei der Gas-turbine keine Explosionen gab, war der Schall leiser und wurde von den Leuten eher als heulen wahrgenommen.

Auch wenn ein grosser Teil der Wärme wieder an die frische Luft abgegeben wird, traten sehr heisse Abgase aus. Daher traten diese über der Lokomotive aus. Auch bei den Gasturbinen werden diese sehr heiss.

Daher sollte man sich

nicht hinter einem

Triebwerk auf-halten. Das ist nicht ratsam, da alleine

die Luftströmung so gross ist, das wir umgeweht würden. Jedoch sollten wir

uns die Funktion der Turbine ansehen.

Funktion der Gasturbine:

Wir haben den Weg der Ver-brennungsluft schon kennen gelernt. Diese wurde

verdich-tet und vorgeheizt und das galt teilweise auch für den

Kraftstoff.

Da wir nun einen Brenner und keinen Motor haben, kann hier

Heizöl

verwendet werden. Da keine Steuer erhoben wird, ist dieses billig und das

war sehr wichtig, denn eine Gasturbine ist ausgesprochen durstig und das

ergäbe bei

Dieselöl sehr hohe Kosten.

Der

Kraftstoff und somit das verwendete

Heizöl, wurde in der Brennkammer

künstlich gezündet. Der

Treibstoff verbrannte dabei mit der vom

Kompressor

zugeführten Luft. Da nun eine stetige Flamme entstand, wurde die immer

frisch zuströmende Luft weiter erhitzt und der Sauerstoff verbrannt. Dabei

wurden die entstehenden

Abgase in der Brennkammer weiter beschleunigt und

nun der eigentlichen Gasturbine zugeführt.

Auch wenn bei unserem Muster Heizöl verwendet wurde, in der Brennkammer kann nun alles ver-brannt werden. Das können auch Gase sein.

Der Name kommt von

den beschleunigten und erhitzen

Gasen, daher gibt es keinen Unterschied,

auch wenn der

Treibstoff geändert wird. Die heissen Abgase wurden durch Räder mit den Schaufeln gedrückt und dabei noch einmal be-schleunigt. Durch die auf die Schaufeln wirkenden Kräfte begann die Turbine sich zu drehen.

Bei der

Lokomotive wurde mit dieser Drehung der

Turbine der

Kompressor und auch ein

Generator angetrieben. Jedoch kann das

besser an einem Flugzeug erklärt werden, denn die Mantelstrom-triebwerke

haben die gleiche Gasturbine.

Hier

erzeugen die

Abgase aus der Gasturbine einen nach vorne gerichteten Schub.

Jedoch treibt diese einen

Ventilator an. Dessen Luft wird zu einem Teil

der Turbine zugeführt. Jedoch strömt ein grosser Teil der Luft an dieser

vorbei und erzeugt ebenfalls einen Schub. Da hier alle Kraft dem Vorschub

dient, haben diese

Triebwerke eine sehr hohe

Leistung und die reicht um

ein Flugzeug in der Luft zu halten.

Nach der

Gasturbine gelangten die

Abgase zu den Luftvorwärmerrohren, wo sie die

Luft vom

Kompressor vorwärmten. Danach erhitzten die heissen Abgase noch

den

Kraftstoff. Nun war die Arbeit getan und die Abgase gelangten durch

eine Öffnung ohne weitere Nachbereitung in die Umwelt. Viel mehr kann

eigentlich nicht zur Funktion der Gasturbine gesagt werden, denn sie war

wirklich simpel einfach, denn

Kühlungen gab es auch nicht.

Elektrische Maschinen erreichten diese hohen Wer-te nur mit

gigantischen

Lokomotiven wie der

Baureihe

Re 6/6. Trotzdem konnte hier

diese gigan-tische

Leistung nicht voll ausgenutzt werden. Das führte zu

einem schlechten Wirkungsgrad. Der grösste Teil der Leistung ging für die Verdich-tung der Luft verloren. Der Kompressor musste die Luft sehr hoch verdichten. Daher hatte er eine Leis-tung, die letztlich nur noch 2 200 PS für den Antrieb übrig liess.

Nur, was waren 1941 diese 2 200 PS der

Lokomo-tive wert? Dazu müssen wir

eine vergleichbare Maschine mit einem

Dieselmotor aus der damaligen Zeit

suchen. Meine Wahl fiel auf die Lokomotive vom Typ Am 4/4.

Die zum

vergleich genommene

Lokomotive mit

Dieselmotor hatte rund die halbe

Leistung und war daher damals schon eine sehr leistungsfähige

Die-sellokomotive. Auch wenn sie damit im Rückstand lag, hatte sie einen

Vorteil. Der Verbrauch beim

Treibstoff war deutlich geringer als bei

Gasturbine. Diese war wirklich durstig und die Betriebskosten trotz dem

Heizöl immer noch höher, als bei einem Dieselmotor, der sparsam ist.

Da beim

Starten die Gasturbine zuerst auf

Touren kommen muss, dauert es relativ

lange, bis sie die volle

Leistung entwickelte. Der Grund findet sich im

Abbau, denn der langsam drehende

Kompressor erzeugt nur einen geringen

Druck und die

Abgase sind noch kühl und erwärmen die Luft noch nicht so.

Das heisst, die Gasturbine muss zuerst vorgewärmt werden und dies erfolgt

mit zunehmendem Betrieb. Sie beginnt sich daher immer schneller zu drehen.

Das

wurde mit zunehmender Drehzahl immer lauter und so zu einem Heulen

überging. So heulte die

Lokomotive durch die Gegend. Diese Geräusche

kennen Sie, denn die Turbinen bei der Luftfahrt haben immer noch diese

Geräusche.

Damit man die Gasturbine nicht beim Rangieren in den

Bahnhöfen

starten

musste, baute man einen Hilfsdiesel ein. Das ist ein normaler

Dieselmotor,

der für diesen Zweck eingebaut wurde. Die

Lokomotive konnte daher zwischen

der Gasturbine und dem Dieselmotor des Hilfsdiesels wählen. Hilfsdiesel

kommen heute sogar bei elektrischen

Lokomotiven zum Einsatz. Sie

ermöglichen dort Fahrten ohne

Fahrleitung.

Doch die

erste

Lokomotive mit einem Hilfsdiesel hatte eine Gasturbine. Da wir mit

dem

Dieselmotor wieder einen Motor haben, musste die vorgestellte

Lokomotive auch noch

Dieselöl mitführen, denn wir wissen mittlerweile, das

für deren

Treibstoffe Steuern erhoben werden. Auch das machte es nicht

leicht, besonders wenn aus Versehen auch bei der Gasturbine Dieselöl statt

Heizöl in den

Tank gefüllt wurde.

Die weiteren

Unterschiede beim Starten und regeln der Gasturbine im Vergleich zum

Dieselmotor sind im nachfolgenden Kapitel berücksichtigt. Jedoch können

Sie mir jetzt schon glauben, eine Gasturbine wurde kaum geregelt und so

lässt sich dann nur noch eine Lösung beim effektiven

Antrieb

vermuten.

Aber auch das behandeln wird noch. Doch wie heisst es in Autorennen immer

wieder? «Gentlemen starten Sie die Motoren».

|

|||||

| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | |||

| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | |||

| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | |||

| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | |||

| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | |||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||

Bevor

wir die wenigen Lösungen der Eisenbahn anhand eines Musters ansehen, sehen

wir die Modelle der Luftfahrt kurz an. Die Gasturbine ist dort nur ein

Teil des

Bevor

wir die wenigen Lösungen der Eisenbahn anhand eines Musters ansehen, sehen

wir die Modelle der Luftfahrt kurz an. Die Gasturbine ist dort nur ein

Teil des

Ich

verbleibe dabei in der Schweiz, denn diese Exoten weltweit zu suchen ist

recht schwer. Das Modell stand bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB

im Einsatz und es war eine

Ich

verbleibe dabei in der Schweiz, denn diese Exoten weltweit zu suchen ist

recht schwer. Das Modell stand bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB

im Einsatz und es war eine

Bei der auf

dem Bild gezeigten Turbine handelt es sich nur um den rotierenden Teil.

Dieser wird einfach ausgedrückt in einem Rohr eingebaut. Wir haben eine

der meisten Bauformen erhalten.

Bei der auf

dem Bild gezeigten Turbine handelt es sich nur um den rotierenden Teil.

Dieser wird einfach ausgedrückt in einem Rohr eingebaut. Wir haben eine

der meisten Bauformen erhalten. Die Lokomotive

Die Lokomotive Unterschiede zum Dieselmotor

Unterschiede zum Dieselmotor Eine

Aufbereitung der

Eine

Aufbereitung der  Der Brenner,

welcher der Brennkammer den Namen gab, war ausgerichtet worden. Es wurde

in jedem Punkt darauf geachtet, dass die Luft beschleunigt wurde.

Der Brenner,

welcher der Brennkammer den Namen gab, war ausgerichtet worden. Es wurde

in jedem Punkt darauf geachtet, dass die Luft beschleunigt wurde. Leistung der Gasturbine

Leistung der Gasturbine