|

Dampfnutzung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im

Kessel

wurde der Dampf erzeugt. Es entstand dabei

Nassdampf

von etwa 200°C. Um die

Leistung

zu steigern, wurden vor Auslieferung dieser Baureihe spezielle

Dampftrockner eingebaut. Der Vorteil war, dass so deutlich weniger Wasser

in die

Zylinder

gelangten. Wasser war dort unerwünscht, da es nicht verdichtet werden

konnte. Daher war klar, dass auch hier nicht mehr mit dem Nassdampf der

älteren Modelle gearbeitet wurde.

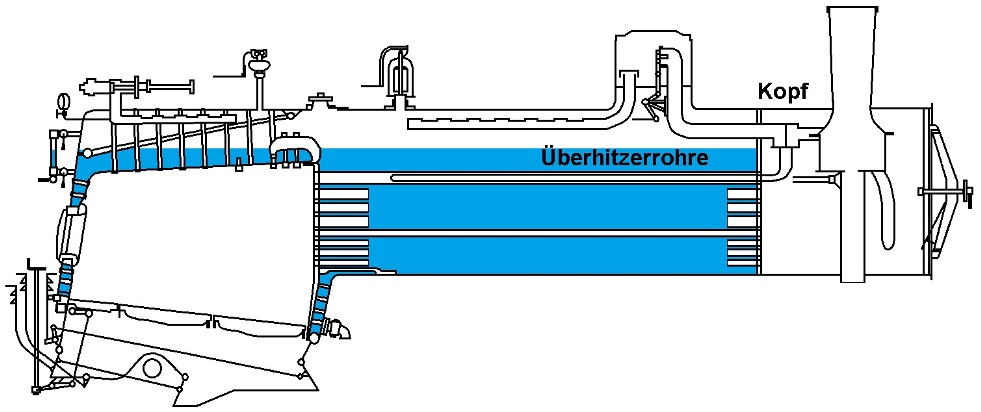

Dieser wurde mit dem Nass-dampf aus dem Kessel ver-sorgt und leitete diesen nun in zusätzliche Rohrschleif-en, die in den Rauchrohren eingebaut wurden. Gerade diese Überhitzer-schleifen waren der Grund für die deutlich grösseren Rauchrohre. In den Schleifen des

Über-hitzers

wurde der Dampf durch die

Rauchgase

erneut erwärmt. Das führte dazu, dass das im

Nassdampf

enthaltene Wasser ebenfalls noch in den gasförmigen Zustand umgewandelt

wurde. Die Temperatur stieg nun auf 350°C an. Dieser trockene Dampf wurde

deshalb als

Heissdampf

bezeichnet. Da dieser heisse Dampf bei einem Austritt schwere

Verbrennungen verursachen konnte, wurde der

Überhitzer

mit einem Ring aus Messing am

Kamin

gekennzeichnet. Daher war dieser keine Designlösung.

Da es hier aber zwischen den einzelnen Lokomotiven Abweichungen gab, müssen wir diese gesondert ansehen und wie so oft machen die Prototypen den Anfang. Die Prototypen mit den Nummern 1301 und 1302 hatten einen Überhitzer erhalten, der über eine Heizfläche von 26.2 m2 verfügte. Zusammen mit den Siede- und

Rauchrohren,

sowie der

Feuerbüchse

konnte eine totale Heizfläche von 137.8 m2

erreicht werden. Das war mehr, als beim Muster, jedoch musste der

Kessel

für die Serie nachgebessert werden. Das hatte zur Folge, dass dort

Veränder-ungen am

Überhitzer

vorgenommen wurden. Die Schleifen des Überhitzers hatten bei den Lokomotiven mit den Nummern 1303 bis 1322 eine Fläche von 28.6m2 erhalten. Dadurch konnte hier trotz der Reduktion der Siederohre um zwei Exemplare die totale Heizfläche leicht gesteigert werden. Es wurden daher bei diesen Maschinen 140,5

m2 angegeben. Gegenüber den

beiden

Pro-totypen

eine geringe Erhöhung, die sich nicht gross auf die Produktion beim Dampf

auswirken sollte. Somit fehlen und noch die restlichen

Maschinen. Hier wurde der

Kessel

verändert. Der Grund dafür fand sich bei der Baureihe

Eb 3/5, die mit diesem Modell

versehen wurde und so der Ersatz vereinfacht wurde. Für die

Lokomotiven

mit den Nummern 1323 bis 1369 bedeutete das, dass der

Überhitzer

33.5 m2 erreichte. Die

Steigerung war eine direkte Folge der längeren

Rauchrohre.

Diese hatten auch auf die totale

Heizfläche

Auswirkungen, die 153 m2

erreichte. Im Vergleich der

Heizflächen

schnitten die

Lokomotiven

mit

Überhitzer

eher schlecht ab. Durch die hier benötigten grossen

Rauchrohre,

ging im

Kessel

mehr Fläche verloren, als mit dem Überhitzer entstanden. Zudem wirkte sich

dieser auch nicht auf die Dampfproduktion aus, denn das Wasser, das noch

im Dampf war, war ja schon im Kessel erwärmt worden und gehörte, wie die

Wassertropfen in den Wolken zum Dampf dazu. Der grosse Vorteil bei der Erhitzung des Dampfes auf

bis zu 350°C war nicht nur der geringe Anteil Wasser. Der Dampf konnte

seine Kraft deutlich besser umsetzen. Das hatte direkte Auswirkungen auf

den Verbrauch.

Lokomotiven

mit

Überhitzer

hatten daher bei identischem

Aufbau eine Einsparung bei den Betriebsstoffen von 20 bis 25% erhalten.

Das waren merkliche Einsparungen bei den Betriebskosten, die gerade bei

den

Kohlen hoch waren.

Man sprach daher von einem Zwilling. Die technische

Kennzeichnung lautete daher h2d. Nach dem

Zylinder gelangte der Dampf

schliesslich über das

Blasrohr in der

Rauchkammer. Dort wurde er stossweise

aus dem

Kamin gedrückt. Zu beachten galt bei dieser Baureihe jedoch, dass beim Beginn des Betriebes die Schlemmhähne nur noch in be-stimmten Fällen geöffnet werden durften. Der Grund lag darin, dass hier bei den geöffneten Auslässen Heissdampf ins Freie trat. So konnte sich eine allenfalls auf dem

Bahnsteig

stehende Person verbrühen. Daher wurde eine entsprechende Weis-ung

über das «Sabbern» an das

Lokomotivpersonal erlas-sen. Ein Problem, das bei

Nassdampf

kaum bekannt war. Um aus dem

Zylinder eine

Dampfmaschine zu machen,

mussten die Einlässe gesteuert werden. Dabei wurden die einzelnen Einlässe

und der Ausstoss des Dampfes mit der Hilfe von Kolbenschiebern geregelt.

Diese hatten bei den höheren Dampfdrücken eine bessere Funktion, als die

früher verwendeten Flachschieber. Zudem hatten sich auch mit dem

Heissdampf

weniger Probleme ergeben. Insbesondere die benötigten

Abdichtungen wurden stark beansprucht. Jeder

Zylinder hatte eine Bohrung von 540 mm

erhalten. Damit lag diese durchaus im Bereich der damals verbauten

Niederdruckzylindern bei den grossen Baureihen mit

Verbund. Der

Unterschied lag hier darin, dass nur Frischdampf verwendet wurde und

dieser keine zweite Entspannung erhalten sollte. Daher war die Reihe B 3/4

auch akustisch leicht von den

Schnellzugslokomotiven mit Verbund, also der

Baureihe A 3/5, zu unterscheiden.

Da die beiden

Dampfmaschinen bei der Reihe B 3/4

eine

Leistung von 990 PS, oder 730 kW, erzeugen konnten, mussten die

Kreuzgelenke bereits doppelt geführt wer-den. Sie sehen, die Technik wurde

stark beansprucht. Wichtiger als die Leistung einer Dampfmaschine war deren Kraft. Für diese Baureihe wurde ein Wert von 70 kN angegeben. Diese Kraft wurde schliesslich über den Stangenantrieb auf die Triebachsen übertragen. Mit Hilfe der

Adhäsion konnte schliesslich die erforder-liche

Zugkraft umgesetzt werden. Da jetzt das immer wieder erwähnte

Adhäsionsgewicht besonders wichtig wird, sehen wir uns dieses an, denn

auch hier gab es Unterschiede. Bedingt durch die Veränderungen bei den Kesseln, veränderte sich das effektive Gewicht der Lokomotive und somit das Adhäsionsgewicht. Bei den beiden

Prototypen mit den Nummern 1301 und 1302

wurde bei einem Gewicht von 55.5 Tonnen bei der

Adhäsion ein Gewicht von

44.7 Tonnen erreicht. Damit haben wir die leichtesten Modelle dieser Baureihe

kennen gelernt. Wobei die Steigerungen nicht so gross ausfallen sollten,

wie man meint. Bei den Nummern 1303 bis 1322 erfolgte eine leichte

Steigerung bei den Gewichten. So wurde ein Gewicht von 56.3 Tonnen

erreicht. Für das

Adhäsionsgewicht bleiben bei diesen Modellen noch 45.1

Tonnen übrig. Sie sehen, dass hier vom zusätzlichen Gewicht nur die Hälfte

der

Adhäsion zu Gute kam. Das war die Folge davon, dass der

Überhitzer

im

vorderen Teil des

Kessels eingebaut wurde und daher dieses Gewicht auf die

Laufachse drückte.

Da davon 45.6 Tonnen für die

Adhäsion genutzt werden konn-ten,

wurde auch hier der grössere Teil über die

Laufachse abgestützt. Ein

Problem damit ergab sich jedoch nicht, denn die

Zugkraft passte zum

Adhäsionsgewicht. Sollten Sie sich wundern, dass bei diesen unterschiedlichen Gewichten, bei allen Maschinen ein Gewicht von 95 Tonnen angegeben wurde, dann erfolgt die Erklärung. Die Gewichte von

Dampflokomotiven sind immer mit den Be-triebsstoffen gerechnet, daher kann

sich das Gewicht in einem grossen Bereich verändern. Stellen Sie sich vor,

der leere

Tender hatte gegenüber dem vollen Modell eine maximale Dif-ferenz

von 22 Tonnen. Da spielen ein paar Kilogramm keine grosse Rolle. Wir

können jedoch feststellen, dass es genau genommen zwischen den Modellen

eine Differenz gab. Diese wirkte sich jedoch nicht auf die

Anhängelasten

aus und so kann dieses Gewicht be-ruhigt ignoriert werden. Was wir jedoch

nicht ignorieren können, sind die erreichten

Normallasten. Daher müssen

wir uns diese etwas genauer ansehen, und daher gab es drei Werte. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB definierten

immer drei Werte. Das war die Fahrt auf dem ebenen

Gleis und in Steigungen

von 10‰. Das waren die Vorgaben für die meisten Strecken im

Flachland.

Für Fahrten auf den steilen Strecken wurde der Wert auf 27‰ ausgelegt.

Diese drei Steigungen wollen wir uns ansehen und dabei gab es spezielle

Regeln zu beachten. Doch beginnen wir mit dem ebenen Gleis, das den

maximalen Wert ergab.

Im Vergleich zu den

Schnellzugslokomotiven waren das jedoch höhere Werte. Jedoch sank hier die

Geschwindigkeit auf einen deutlich tieferen Wert. Ein Punkt der besonders

bei Dampflokomotiven beachtet werden musste. Das zeigte sich deutlich bei den Werten für den Gotthard, denn hier galten 165 Tonnen als Normallast für die Reihe B 3/4. Im Vergleich mit der Baureihe A 3/5 der Gotthardbahn waren das sogar 15 Tonnen mehr. Jedoch blieb die kleinere Maschine bei der gefahrenen

Geschwindigkeit deutlich unter den Modellen für die

Schnellzüge. Aus

diesem Grund trugen die

Schnellzugslokomotiven auch die Bezeichnung und es

wurden gigantische

Leistungen installiert. Jetzt kommt jedoch der spezielle Passus zur Anwendung. Die oben erwähnten Werte durften nur mit Güterzügen gezogen werden. Bei Reisezügen wurde die Normallast im ebenen Gleis auf 400 Tonnen beschränkt. Bei 10‰ Steigung waren jetzt noch 350 Tonnen zugelassen. Auf

den steilen

Rampen der

Gotthardbahn, blieben die Werte jedoch gleich,

wobei dort aber ganz klar nicht das Tempo der Reihe

A 3/5 gefahren werden

konnte. Die Reduktion der Normallasten bei Reisezügen hatte zwei Gründe. Diese Züge sollten schneller verkehren können, als die Güterzüge. Zudem wurden bei den Zügen mit Person-enbeförderung noch zusätzliche Verbraucher an den Dampf angeschlossen. Insbesondere während

der kalten Jahreszeit ging ein Teil des erzeugten Dampfes, an die

Zugsheizung verloren. Dank den geringeren

Normallasten sollten sich keine

Probleme mit dem

Fahrplan geben. Für die Zugsheizung wurde der Dampf direkt aus dem Kessel entnommen. Um die Reise-zugwagen zu heizen, reichte die Temperatur des Nassdampfes ohne Probleme. Mit Heissdampf wären die Heizelemente in den Abteilen schlicht zu heiss geworden.

Heissdampf

hätte die Leute gefährden können.

Sie müssen bedenken, dass unmittelbar nach der

Lokomotive

durchaus noch

Werte von über 350°C vorhanden gewesen wären. So aber wirkte der

Überhitzer

nur auf die

Dampfmaschine. Jedoch musste der Dampf den Weg zu den Wagen und in

dessen Abteile finden. Dazu wurde auf der

Lokomotive

die Leitung für die

Dampfheizung verlegt. In dieser war ein

Regulator vorhanden. Damit konnte

die

Zugsheizung einfach ein- oder ausgeschaltet werden. Das war je nach

Jahreszeit der Fall. Meist wurde in diesen Fällen das

Lokomotivpersonal

verständigt, da die Leitung ja noch mit den Wagen verbunden werden musste. An jedem

Stossbalken waren entsprechende Anschlüsse

vorhanden. Dabei war der Anschluss am

Tender jedoch spannender. Dieser

hatte gegenüber der anderen Seite eine tiefere Temperatur. Der Grund lag

darin, dass mit der

Dampfheizung auch das Wasser im

Wasserkasten leicht

erwärmt wurde. So gefror es weniger und dank dem warmen Speisewasser fiel

die Produktion des Dampfes nicht so schnell zusammen, wie wenn kalten

Wasser benutzt wurde. Die Anschlüsse der

Dampfheizung waren nicht komplett

abgedichtet. So entwich immer etwas Dampf. So wurde verhindert, dass sich

in der Leitung Wasser bilden konnte. Besonders im Winter hätte dieses in

der Leitung gefrieren können und die

Heizung wäre ausgefallen. Im Betrieb

entwich der Dampf beim letzten Wagen und so konnte sich dank der

dauerhaften Zufuhr von frischem Dampf kein Eis in den Leitungen bilden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

der Baureihe B 3/4 wur-de erstmals in der Schweiz ein

Bei

der Baureihe B 3/4 wur-de erstmals in der Schweiz ein

Im

Gegensatz zu den Dampftrocknern gehörten die Schleifen des

Im

Gegensatz zu den Dampftrocknern gehörten die Schleifen des

Nach dem

Nach dem

Der Kolbenhub betrug 600 mm. In diesem Punt gab es

bei den Maschinen keine grossen Unterschiede, denn der Kolbenhub entsprach

den Kurbelkreis und je grösser dieser war, desto stärker wurde das

Der Kolbenhub betrug 600 mm. In diesem Punt gab es

bei den Maschinen keine grossen Unterschiede, denn der Kolbenhub entsprach

den Kurbelkreis und je grösser dieser war, desto stärker wurde das

Die grössten Lasten verbuchten jedoch die Maschinen

mit den Nummern 1323 bis 1369. Hier wurde bekanntlich der

Die grössten Lasten verbuchten jedoch die Maschinen

mit den Nummern 1323 bis 1369. Hier wurde bekanntlich der

Auf dem ebenen

Auf dem ebenen