|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Ein rollendes Fahrzeug sollte gebremst werden können. In diesem

Punkt zeigten sich auch die Dampflokomotiven nicht anders. Dabei kamen in

der Zeit, als diese

Lokomotiven

gebaut wurden, bereits

Druckluftbremsen

zum Einsatz. Diese hatten sich bei den

Reisezügen bewährt und wurden immer öfters auch bei

den

Güterzügen

angewendet. Deutlicher kann man den Vorteil nicht aufzeigen. Jedoch

benötigen diese

Bremsen

Druckluft.

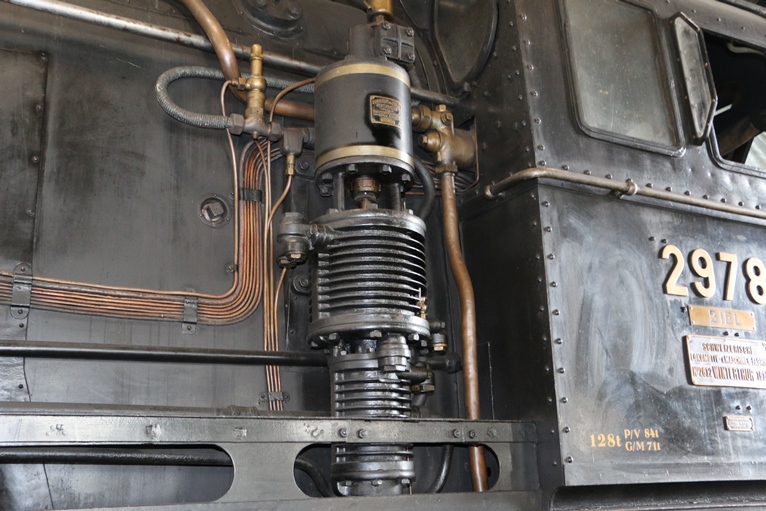

Mit der hier erfolgten Montage der

Luftpumpe

konnten kurze Leitungen verwendet werden. Man musste auf das Gewicht

achten, daher versuchte man Leitungen so kurz wie möglich zu halten.

Gerade bei der Erzeugung der

Druckluft

waren viele Leitungen erforderlich. Bei der Luftpumpe wurde mit der Hilfe von Dampf aus dem Kessel ein Kolben bewegt, dieser Kolben wurde über eine Stange mit einem zweiten Kolben verbunden.

Der begann durch die Bewegung mit Hilfe von Rückschlagventilen

Luft eine Leitung zu schöpfen. Man erzeugte daher die

Druckluft

nicht in der

Luftpumpe,

sondern in dem daran angeschlossenen Leitungssystem. Wurde dort keine Luft

entnommen, stieg der Druck an.

Damit für die

Bremsen

immer genug

Druckluft

bereit stand, wurde die Luft in einen Druckbehälter geschöpft. Dieser

wurde im Rahmen unter dem

Kessel

im Bereich der vierten

Triebachse

montiert. Einen Abschluss, damit die Luft in diesem Behälter gespeichert

werden konnte, gab es jedoch nicht, denn für den Betrieb der

Luftpumpe

reichte es aus, wenn genügend Dampf im

Kessel

vorhanden war. So lange hier aber keine Luft entnommen wurde, stieg der

Druck an.

Für das System der

Lokomotive

wurde ein maximaler Druck von acht

bar

angegeben. Dieser wurde von der

Luftpumpe

erzeugt und zwar durch die Reduktion des Druckes beim Dampf. Erreichte die

Luftpumpe den Wert, stellte sie, weil die Kräfte des Dampfes und der

Druckluft

gleich waren, automatisch ab. Daher war eine automatische Regelung der

Erzeugung von Druckluft vorhanden, die sogar sehr feinfühlig arbeiten

konnte.

Speziell war, dass man bei dieser

Lokomotive

eine doppelt wirkende

Luftpumpe

einbaute. Diese schöpfte Luft bei jedem Kolbenhub. So konnte die

Leistung

bei der Luftpumpe gesteigert werden. Das war besonders bei der Bespannung

von

Güterzügen

wichtig, da deren Länge sehr viel

Druckluft

benötigte. Daher konnte man hier auf die, normalerweise übliche zweite

Luftpumpe verzichten. Ein Punkt der erwähnt werden muss.

Es muss erwähnt werden, dass beim Bau dieser

Lokomotiven

die

Güterzüge

zu einem grossen Teil von Hand gebremst wurden. Jedoch fanden bereits die

ersten Versuche mit luftgebremsten Güterzügen statt. Diese zeigten, dass

diese viel mehr Luft benötigen, als die kurzen

Reisezüge. Daher rüstete man vorsorglicherweise die

neuen Lokomotiven mit den leistungsfähigen

Luftpumpen

aus. Schliesslich war klar, dass es solche Güterzüge geben wird.

Eine weitere Aufbereitung der

Druckluft

erfolgte jedoch nicht mehr. So gab es weder einen Wasserabscheider noch

Absperrhähne.

Ein Umstand, der gerade bei Dampflokomotiven aufzeigt, wie viele

Funktionen man mit dem Dampf und dem heissen Wasser aus dem

Kessel

verwirklichen konnte. Jedoch wurden hier nicht mehr alle möglichen

Lösungen umgesetzt und dabei war eine betrieblich wichtige Sache, die wir

uns ansehen müssen.

Um die langen und steilen Gefälle der Gotthardstrecke zu befahren,

benutzte die

Gotthardbahn an ihren

Lokomotiven

Gegendruckbremsen.

So konnte der Verschleiss der

Bremsklötze

verringert werden. Jedoch zeigten die neuen Baureihen, dass mit den dort

vorhandenen Möglichkeiten keine befriedigende Lösung für die

Bremse

mehr gefunden werden konnte. In den grossen

Zylindern

konnte schlicht kein genügend grosser Gegendruck erzeugt werden.

Das zeigten die Erfahrungen mit der Baureihe

A 3/5

der

Gotthardbahn deutlich auf. Bei der Baureihe C 5/6, wo die

Zylinder

noch einmal eine Nummer grösser waren, verzichtete man daher schlicht auf

den Einbau dieser

Bremse.

Das hatte zur Folge, dass die Maschine auf der Talfahrt mit der

Druckluftbremse

abgebremst werden musste. Dementsprechend sorgfältig musste die mit

Druckluft

betriebene Bremse ausgelegt werden.

Bei der

Bremseinrichtung

setzte man auf die bewährten und gut funktionierenden Baugruppen aus dem

Hause

Westinghouse.

Diese oft auch als Doppelbremse bezeichnete Bremsausrüstung, arbeitete mit

zwei unabhängigen pneumatischen

Bremsen.

Dazu gehörten die

Regulierbremse

und die

automatischen Bremse

der

Bauart

Westinghouse. Diese beiden

Bremssysteme

wurden für verschiedene Zwecke und Einsätze benötigt.

Dabei wurde der Druck reduziert, so dass in dieser Leitung der Druck maximal 3.9 bar betragen konnte.

Um die Bremsung einzuleiten musste der Druck in der

Bremsleitung

erhöht werden. Je höher der Druck war, desto besser wirkte die

Bremse. Die Regulierbremse wurde auch zu den beiden Stossbalken geführt und stand dort in einer Schlauchleitung bereit.

So konnte die direkte

Bremse

durch den Zug verbunden werden. Damit konnte ein Zug auf der Talfahrt,

aber auch die alleine fahrende

Lokomotive,

zurückgehalten werden. Der Nachteil hingegen war, dass sich die Bremse bei

einer

Zugstrennung

automatisch löste und so keine Bremswirkung mehr vorhanden war.

Damit eine der Sicherheit dienende

Bremse

vorhanden war, musste man die

Regulierbremse

mit einem weiteren

Bremssystem

ergänzen. Diese Bremse sollte genutzt werden, wenn der Zug abbremsen

musste und sollte auch wirken, wenn es zu einer

Zugstrennung

gekommen ist. Daher wurde hier die

Westinghousebremse

als zweites Bremssystem eingebaut. Die Doppelbremse nach

Westinghouse

war damit perfekt.

Bei der

automatischen Bremse

wurde eine

Bremsleitung,

die als

Hauptleitung

bezeichnet wurde, mit einem Druck von fünf

bar

gefüllt. Auch diese Leitung wurde über die

Stossbalken

durch den ganzen Zug verbunden. Der Schlauch hatte dabei spezielle

Kupplungen

und konnte dank dem erforderlichen

Absperrhahn

deutlich von der Leitung der

Regulierbremse

unterschieden werden. Fehlerhafte

Verbindungen

waren daher ausgeschlossen.

Die

Druckluft

für die

Hauptleitung

wurde dabei vom Vorratsbehälter bezogen und über ein spezielles

Ventil

mit dem entsprechenden Druck in die Leitung geleitet. Daher benötigte kein

Bremssystem

den vollen Druck im Behälter, so dass ein sicherer Betrieb der

Bremsen

ermöglicht wurde. Gerade hier war der höhere Druck für den Prozess des

Füllens des Bremssystems von grosser Bedeutung. Daher waren acht

bar

im Behälter ideal.

Damit so eine Bremsung ermöglicht werden kann, wurde ein Steuerventil benötigt. Dieses Steuerventil war nach Bauart Westinghouse und es war in einlösiger Ausführung verwirklicht worden.

Das bedeutete unweigerlich, dass sich die

Bremse

vollständig löste, wenn der Druck in der

Hauptleitung

anstieg. Damals war das aber ein üblicher Vorgang. Das Steuerventil konnte noch nicht auf zwei Bremsarten umgestellt werden. Dadurch war es der Lokomotive nur möglich, die schnell wirkende P-Bremse bei Reisezügen zu benutzen.

Bei den

Güterzügen

fanden erst die Versuche statt und die dort benötigte

Güterzugsbremse

war noch nicht bekannt. Wir haben damit aber eine zuverlässige

Sicherheitsbremse bei

Reisezügen erhalten. Damit war ein sicherer Betrieb

der

Lokomotive

möglich.

Ein Punkt bei den

Bremsen

der

Lokomotive

müssen wir noch kennen. So wirkten die beiden

Bremssysteme

nicht überall auf den gleichen

Bremszylinder

und auch nicht überall auf das gleiche

Bremsgestänge.

Gerade im Gebirge, wo ein Bremsgestänge auf der Talfahrt durch Steine

leicht verbogen werden konnte, war das ganz wichtig. Die Unterteilung der

Bremsgestänge erfolgte zwischen der Lokomotive und dem

Tender.

Wenn wir die Betrachtung der mechanischen

Bremsen

beginnen, nehmen wir zuerst die

Lokomotive.

Bei der eigentlichen Lokomotive wirkte die indirekte

automatische Bremse

auf einen

Bremszylinder.

Jedoch nicht auf diesen Bremszylinder wirkend war die

Regulierbremse.

Daher konnte die Lokomotive selber nur mit der Bremse nach

Westinghouse

abgebremst werden. Eine Lösung, die damals bei

Schlepptenderlokomotiven

oft angewendet wurde.

Die Laufachse war, wie das in der Schweiz üblich war, nicht mit einer Bremse versehen worden. Daher konnten nur die Triebachsen herangezogen werden.

Jedoch gab es auch bei den

Triebachsen

ein Problem mit der

Bremse,

so dass eine andere Lösung gesucht wurde. Beim Krauss-Helmholtz-Drehgestell war es schlicht nicht möglich eine Bremse einzubauen. Bei der Laufachse war das kein Problem, aber bei der der Triebachse stellte das eine starke Einschränkung dar.

Da man auf die mögliche Lösung mit einem zweiten

Bremszylinder

verzichten wollte, wurde eine unge-wöhnliche Lösung für das Problem der

ungebremsten ersten

Triebachse

gewählt. Die fast 130 Tonnen schwere

Lokomotive

bremste nur mit vier Triebachsen!

Jedes

Triebrad

der gebremsten

Triebachsen

zwei bis fünf wurde mit einem

Bremsklotz

abgebremst. Um die fehlende

Bremskraft der ersten Triebachse zu

kompensieren, wurde die vierte Triebachse mit einem zusätzlichen

Bremsklotz pro

Rad

versehen. So hatte die

Lokomotive

die übliche Anzahl Bremsklötze, die damals mit zwei Bremsklötzen pro

Achse

angegeben wurde. Hier lag auch der Grund für den erweiterten Achsstand

zwischen der Achse vier und fünf.

Damit hatte die

Lokomotive

eine übliche

Klotzbremse

der damaligen Zeit erhalten und benötigte damit den gleichen Unterhalt,

wie die anderen bereits eingesetzten Baureihen. Wir haben damit aber die

Bremsausrüstung der Lokomotive kennen gelernt. So gesehen war diese

dürftig ausgefallen, aber bei der Lokomotive gab es noch den

Tender

und dieser Wagen konnte auch für die Abbremsung der Lokomotive genutzt

werden.

Auch hier konnte das Gestänge dank einem

Bremsgestängesteller

der Abnutzung der

Brems-klötze

angepasst werden. Selbst die manuelle Nachstellung war identisch

ausgeführt worden. Jedoch war damit noch nicht alles erwähnt worden.

Das

Bremsgestänge

des

Tenders

wurde zusätzlich noch mit der

Handbremse

verbunden. Diese

Bremse

wurde als Spindelbremse ausgeführt und konnte vom

Führerstand

aus bedient werden. Sie diente zum Sichern der stillstehenden

Lokomotive

und als Bremse, wenn die

Druckluftbremsen

versagten. Sie war jedoch nicht als Betriebsbremse ausgeführt worden. Die

Lokomotive wurde somit nur im Stillstand mit der Spindelbremse des Tenders

gesichert.

Der

Tender

hatte eine umfangreichere

Klotzbremse

erhalten. Diese bestand aus den

Bremsklötzen,

die auf die

Laufflächen

der

Räder

wirkten. Da die Räder beidseitig mit einem Bremsklotz ausgerüstet wurden,

hatte der Tender nicht weniger als zwölf Bremsklötze erhalten, was mit

drei

Achsen

zwei Bremsklötze mehr, als bei der

Lokomotive,

ergab. Dadurch war der Tender recht gut abgebremst worden, was bei den

Gefällen des Gotthard sicher sinnvoll war.

Wie wichtig die

Bremse

des

Tenders

war, zeigte sich, wenn mit diesen gerechnet wurde. Dabei waren

Bremsrechnungen

nur für die

automatische Bremse

und für die

Handbremse

üblich. Die Handbremse musste dabei ausreichen um die

Lokomotive

genügend abzusichern. Mit 15 Tonnen

Bremsgewicht

war sie dazu etwas schwach, so dass gerade in den steilen Steigungen

Probleme beim Sichern der Lokomotive entstehen konnten.

Bei der

automatische Bremse

wurde der maximale Bremsdruck erreicht, wenn der Druck in der

Hauptleitung

um 1.5

bar

abgesenkt wurde. Dadurch stieg der Druck im

Bremszylinder

auf 3.9 bar an und die

Bremsklötze

wurden gegen die

Räder

gepresst. Dadurch erreichte die komplette

Lokomotive

ein

Bremsgewicht

von 85 Tonnen. Auf das Gewicht umgerechnet, ergibt sich so ein

Bremsverhältnis

von 65%. Ein für Lokomotiven ansehnlicher Wert.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Erzeugung der benötigten

Die

Erzeugung der benötigten  Beginnen

wir mit der direkt wirkenden

Beginnen

wir mit der direkt wirkenden

Die

Bremswirkung auf dem Fahrzeug wurde eingeleitet, wenn sich der Druck in

der

Die

Bremswirkung auf dem Fahrzeug wurde eingeleitet, wenn sich der Druck in

der  Der

Der  Beim

Beim