|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wenn wir hier zu den Umbauten und

Änderungen kommen, dann werden wir schnell erfahren, dass sich bei der

Baureihe BI die grössten Anpassungen ergaben. Der Grund war nicht, dass

die Maschinen schlecht waren, sondern die betrieblichen Bedürfnisse der

Gotthardbahngesellschaft.

Diese hatten oft Anpassungen zur Folge, die wir ansehen müssen. Bevor ich

damit beginne, noch ein paar Worte zur Reihe A2 und deren Veränderungen.

Das hatte zur Folge, dass die meisten Punkte bei der Inbetriebnahme im Jahre 1890 schon umgesetzt wurden und daher bereits bei Auslieferung einge-baut waren. Gutes Beispiel ist sicherlich die

Druckluftbremse

nach den Prinzip

Westinghouse,

die 1888 eingeführt wurde. In den ersten Jahren erfuhren die Lokomotiven der Reihe BI keine grösseren Anpassungen, das zeigt, dass sich die Maschinen bewährten und so nicht verändert wurden. Jedoch erfolgte nur fünf Jahre nach der

Betriebseröffnung bei der Bahn eine grosse Modernisierung. Diese war ab

dem Jahre 1887 eingeführt worden und betraf die hier vorgestellten

Lokomotiven. Dabei werden wir nun gleich das erste Problem lösen. 1887 wurden die Schemen für die Bezeichnung

neu gestaltet. Auf Grund dieser nationalen Lösung, mussten die Maschinen

der

Gotthardbahn

mit einer neuen Bezeichnung versehen werden. Aus der bisherigen Reihe BI

wurde nun die neue Baureihe A2. Die Betriebsnummern blieben indes gleich.

Auch wenn nun die Gefahr besteht, dass es zu Verwechslungen kommt, die

bisher erwähnte Reihe A2 war damals noch nicht vorhanden. Bei der

Gotthardbahngesellschaft

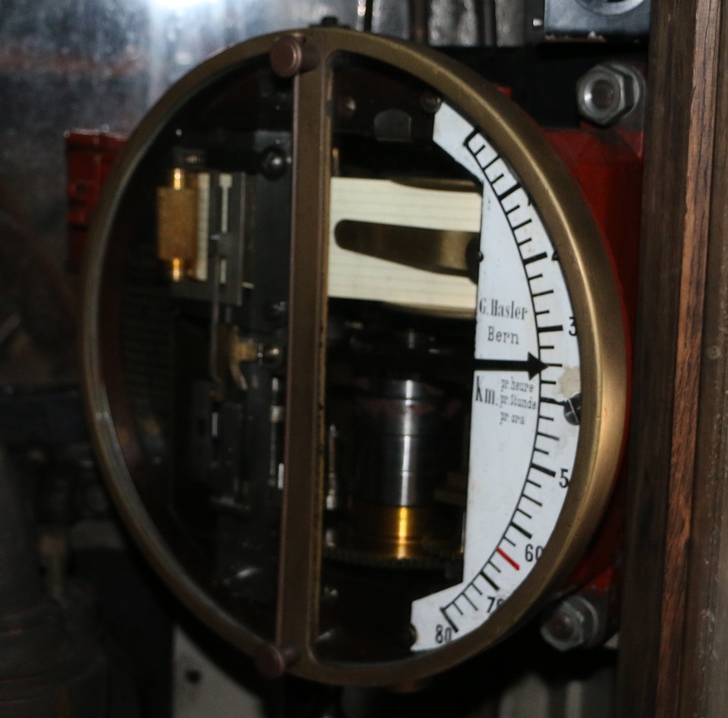

traten anfänglich immer wieder Überschreitungen bei den Geschwindigkeiten

auf. Diese konnten jedoch von der Obrigkeit nachträglich schwer

nachgewiesen werden. Zudem monierte das betroffene

Lokomotivpersonal

auch die fehlende Anzeige und so auch die Tatsache, dass das Tempo immer

berechnet werden musste. Rechenfehler konnten sich so ergeben, was für die

Züge jedoch sehr gefährlich war.

So konnte das Tempo genauer eingehalten

werden und die bisher vorkommenden Probleme wurden vermindert. Damit aber

die neue Disziplin weiterhin eingehalten wurde, war eine

Registrierung

vorhanden. Diese Registrierung zeichnete auf einem weissen Papier-streifen mit einem Stift die gefahrene Geschwindigkeit auf. Die Weisung an das Lokomotivpersonal war klar, dass der Streifen entnommen werden muss. Dann musste dieser mit den Angaben zur

Besatzung, zur

Lokomotive

und zu den Zügen ergänzt werden musste. Eine unbeliebte Arbeit, da

anschliessend das ganze Paket dem Vorgesetzten abgegeben werden musste.

Dieser prüfte dann die Aufzeichnung. Zusammen mit der Vakuumbremse wurde auch die Zugs-heizung eingeführt. Bei den mit den Reisezügen betrauten Maschinen musste daher ein entsprechender Regulator einge-baut werden. Zu den

Stossbalken

geführt war eine Leitung und dort die beweglichen

Verbindungen

zu den

Reisezugwagen.

Letztere waren jedoch nur vorhanden, wenn die Wagen geheizt werden

mussten. Man konnte so den Unterhalt ausführen. Da sich die

Vakuumbremse

der

Bauart

Hardy nicht bewährte, wurde diese nur ein Jahr später ausgebaut. Neu

wurden die

Lokomotiven

mit den

Bremsen

nach dem Muster

Westinghouse

versehen. Diese hatten schon seit einigen Jahren in Amerika den Durchbruch

geschafft und sollte nun auch in Europa eingeführt werden. Daher stand

1888 erneut ein Umbau an, der nun aber die Lokomotiven A2 deutlich

verändern sollte.

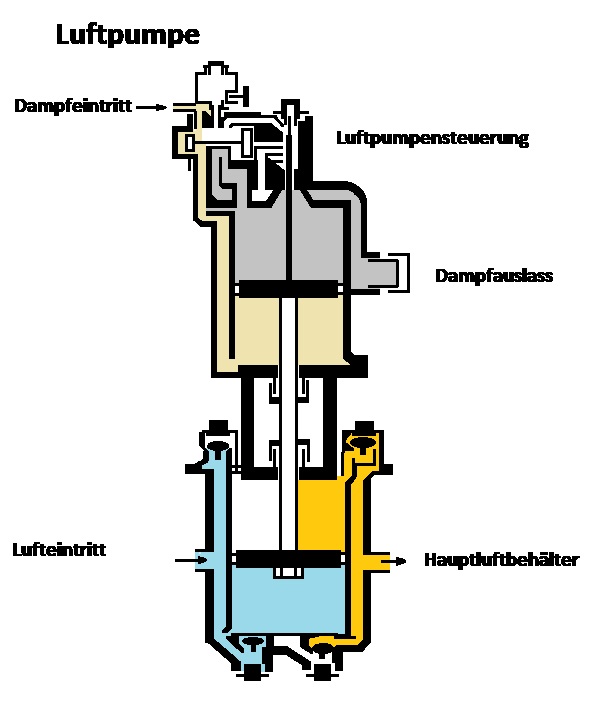

Da nun aber die

Luftpumpe

nicht dauerhaft mit Dampf versorgt werden sollte, musste auch ein Vorrat

für kurze Momente mit einem grossen Bedarf an

Druckluft

geschaffen werden und das war nicht so einfach. Bei der Lokomotive war der vorhandene Platz ausgesprochen gut ausgenutzt worden. Hier noch ausreichend Platz für Luftbehälter zu finden war nicht einfach. Daher wurden diese auf den beiden

Wasserkästen

montiert. Dank der grös-seren Anzahl konnte deren Durchmesser so

verringert werden, dass die Sicht über den Kasten nicht komplett versperrt

wurde. Übersichtlicher wurde die Baureihe jedoch nicht. Vom Aufbau her entsprach die Westinghousebremse dem Prinzip, wie wir es schon bei den Modellen A2 kennen gelernt haben. Dabei war dort natürlich von den Nummern 31 bis 33 die Rede. Eine erneute Vorstellung der direkten

Regulierbremse

und der indirekten

automatischen Bremse

lassen wir weg. Wichtig ist, dass nun auch diese Maschinen wieder auf dem

neusten Stand der Technik waren und so eingesetzt werden konnten. Gerade die Einführung der Westinghousebremse führte zu einer deutlichen optischen Veränderung, denn die an der Rauchkammer montierte Luftpumpe war gut zu erkennen. Seit deren Einführung sollten alle neu

ausgelieferten

Lokomotiven unab-hängig vom geplanten Einsatz damit versehen

werden. Es war also bereits zu Beginn klar, dass auch

Güterwagen

damit versehen werden sollten. Begonnen wurde aber mit den

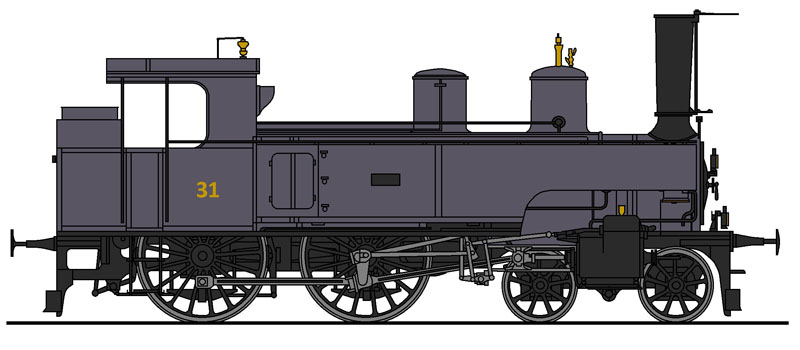

Reisezügen. Im Jahre 1890 kamen die Maschinen mit den

Nummern 31 bis 33 in Betrieb. Auch sie wurden nach dem neuen System

bezeichnet und hörten daher auf die Bezeichnung A2. In Zukunft werden wir

daher nicht darum herum kommen, die Nummern bei diesen beiden Baureihen zu

benutzen. Zur Erinnerung die bisherigen BI hatten die Nummern 25 bis 30

bekommen und so reihten sich alle schön der Nummern entlang auf.

Dieser wurde von der Bahngesellschaft angebracht, war hier aber schon nach wenigen Tagen vorhan-den. Daher waren die Nummern 31 bis 33 im

technischen Bereich mit den älteren Maschinen ebenbürtig. Da beide im

Personenverkehr

tätig waren, war das eigentlich klar. So profitierten die Nummern 31 bis 33 von

der späteren Auslieferung und das sollte zur Folge ha-ben, das bei diesen

Maschinen kaum mehr tech-nische Anpassungen vorgenommen wurde. So kann

auch hier klar erkannt werden, dass die drei Modelle gut aufgebaut wurden.

Wie gut die neuen A2 wirklich waren, werden wir nachher beim

Betriebseinsatz sehen, denn der erste Umbau stand nach wenigen Jahren an

und betraf auch die ehemaligen BI. Es sollten nicht die letzten Anpassungen

der alten Modelle sein. Jedoch betrafen diese nun alle Maschinen. Dabei

beginne ich mit den

Bremsen,

denn diese waren bei der

Gotthardbahngesellschaft

seit der Einführung ein Thema. Gerade die schlechten Bremsen der

Lokomotiven

war dem Direktorium nicht geheuer. Als die Reihe

A3t mit gebremsten

Laufachsen

bei den

Drehgestellen

kam, zeigte sie deren Vorteil deutlich auf, denn so wurde die

Bremskraft

erhöht.

Es waren schlicht die einzigen, die neben

der Reihe

A3t mit dieser

Bremse

versehen werden sollten. Daher müssen wir etwas genauer hinsehen, denn

diese Einrichtung war bei den hier vorgestellten

Lokomotiven

neu eingebaut worden. Die Drehgestellbremse bei den Drehgestellen war auf beide Seiten aufgeteilt worden. Der Grund dafür war, dass in diesem Bereich schlicht kein Platz für ein Bremsgestänge vorhanden war. So wurde der neue

Bremszylinder

einer Seite am Rahmen des

Drehgestel

montiert und er reagierte sowohl auf die

Regulierbremse,

als auch auf die

Westinghousebremse.

Dazu wurde jedoch ein zusätzliches

Steuerventil

verbaut. Wurde

Druckluft

in den

Zylinder

gelassen, wurden die beiden

Kolben

ausgestossen und drückten die

Bremssohlen direkt gegen die

Lauffläche.

So wurde jede

Laufachse mit zwei

Bremsklötzen

versehen und das

Drehgestell

hatte vier Klötze. Das bedeutete hier schlicht eine Verdoppelung der

Bremssohlen und somit eine deutliche Steigerung der

Bremskraft.

Die Baureihe A2 war daher weiterhin auf dem aktuellen Stand der Technik. Als die Bahnen in der Schweiz erkannt

hatten, dass es ein einheitliches System braucht, wurde nicht an alle

Probleme gedacht. Als aber im Jahre 1902 die neuen Schweizerischen

Bundesbahnen SBB den Betrieb aufnahmen, änderte sich vieles. So war ab

diesem Zeitpunkt klar, dass die

Gotthardbahn

auch dazu gehören würde. Bis jedoch die

Bahngesellschaft

in die

Staatsbahnen

überführt werden konnte, passte sich diese an.

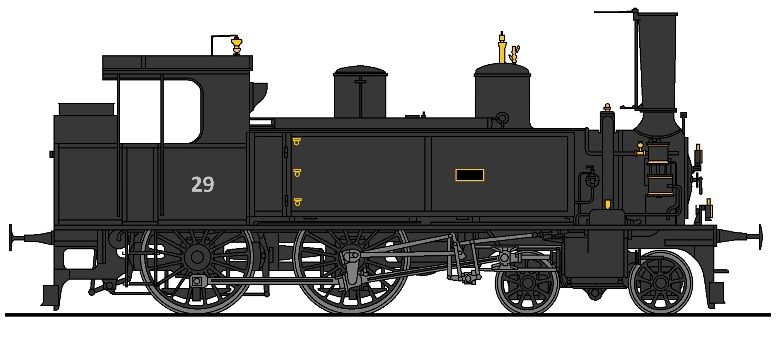

Mit anderen Worten, wir können die nun auch

ein-heitlich schwarz gefärbten Baureihen anhand der neuen Bezeichnung

leicht unterscheiden. Da die Num-mern noch blieben, war aber die nahe

Verwandt-schaft zu erkennen. Die sechs Lokomotiven, die als Reihe BI in Betrieb genommen wurden, verloren die Bezeichnung A2. Als Tenderlokomotiven wurden sie nun auch als solche bezeichnet. Da nun der Schwellwert für die

Geschwindigkeit ebenfalls angepasst wurde, verloren die Maschinen die

höchste Klasse. So wurden sie ab dem Jahre 1902 als Reihe Eb 2/4 geführt.

Noch blieben die Nummern, denn diese wurden erst 1909 zu 5425 bis 5430

geändert. So bleiben noch die drei schnellen

Maschinen. Diese konnten natürlich die höchste Klasse behalten und wurden

zur Baureihe Ea 2/4. Damit war klar geregelt, welche Baureihe nun wie

bezeichnet wurde. Die Nummern 31 bis 33 wurden im Jahre 1909 mit der

Verstaatlichung ebenfalls geändert und nun wurde die Trennung vollständig

vollzogen. Die drei

Lokomotiven

bekamen von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB die Nummern 5031 bis

5033. Nachdem die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB den Betrieb auf der

Gotthardbahn

übernommen hatten, gab es bei den Baureihen Eb 2/4 und Ea 2/4 keine

Umbauten mehr. Der Grund war simpel, denn nun konnten auch neu entwickelte

Modelle anderer Gesellschaften für den Verkehr genommen werden. Mit einem

Alter von rund 20 und 30 Jahren waren die Maschinen schlicht schon zu alt

geworden für weitere Anpassungen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Sie

werden schnell erkennen, dass sich die grössten Veränderungen in den

Jahren bis zur Auslieferung der drei

Sie

werden schnell erkennen, dass sich die grössten Veränderungen in den

Jahren bis zur Auslieferung der drei

Aus

diesem Grund wurden die Maschinen ab dem Jahre 1887 mit

Aus

diesem Grund wurden die Maschinen ab dem Jahre 1887 mit

Für

die

Für

die  Die

neu ausgelieferten

Die

neu ausgelieferten

Der

Hinweis, dass diese

Der

Hinweis, dass diese  So

kam es, dass die

So

kam es, dass die