|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bevor wir uns dem Betriebseinsatz zuwenden,

noch ein Hinweis in eigener Sache. Mit der 1902 eingeführten Bezeichnung

hatten wir erstmals die Möglichkeit, diese beiden Serien leicht zu

unterscheiden. Daher werde ich in diesem Abschnitt mit den letzten

Bezeichnungen arbeiten. So lange aber bei der

Gotthardbahn noch eine andere Lösung angewendet wurde, wird diese

in Klammer auch noch aufgeführt werden.

Das erfolgte sogar in eigener Kraft und über

die da-mals befahrbaren Strecken. Dabei blieb die Verant-wortung für diese

Fahrten aber noch beim Herstel-ler, denn mit der

Gotthardbahn war die Übergabe klar geregelt worden. Nach der Ankunft der Lokomotiven in Rotkreuz wurden die Maschinen formell von der Gotthard-bahn übernommen. Eine Regelung, die bis zum Ende der Gesellschaft beibehalten bleiben sollte. Doch damit stellt sich uns die Frage, warum

gerade dieser

Bahnhof

gewählt wurde, denn offiziell begann die neue Strecke nach den

Sparmassnahmen im kleinen Bahnhof Immensee und man könnte dort die

Übernahme erwarten. Der Grund war simpel, denn die Strecke

zwischen Rotkreuz und Immensee wurde von der

Gotthardbahn gebaut und betrieben. Lediglich die Kilometrierung

wurde von der Aargauer

Südbahn

übernommen. So begann die Strecke nicht, wie man meinen könnte in

Immensee, sondern im benachbarten

Bahnhof

von Rotkreuz. So wird nun auch klar, dass die

Lokomotiven

an der Grenze zur

Bahngesellschaft

übergeben wurden. Nach der formellen

Übernahme

fuhren die

Lokomotiven

zuerst über die fertig gebauten Strecken nach dem Depot

von Arth-Goldau. Zwar könnte man meinem, dass Erstfeld das Ziel gewesen

ist. Da es dort aber wegen der Verschiebung an den neuen Standort zu

Verzögerungen beim Bau gekommen war, stand das Depot schlicht noch nicht

zur Verfügung. Daher musste man die Anlagen in Arth-Goldau benutzen.

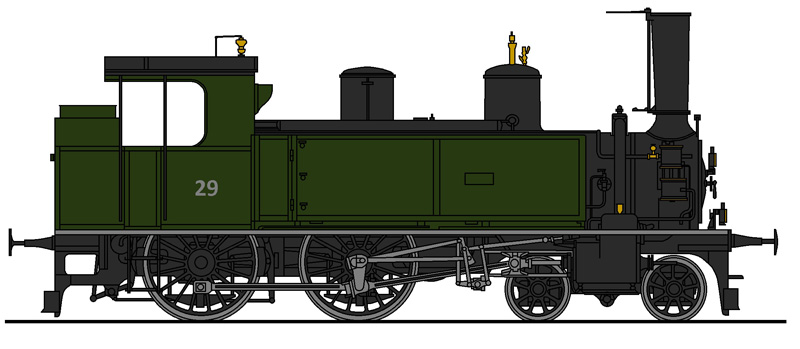

Erst mit der offiziellen Eröffnung der durchge-henden Strecke, konnten auch Reisezüge befördert werden. Ein Vorgang, der bei den meisten Bahnen so

um-gesetzt wurde und der auch die Schulung des Per-sonals auf dem neuen

Arbeitsgerät erlaubte. Die sechs Lokomotiven, die mit den Nummern 25 bis 30 versehen wurden, standen daher zur Eröff-nung der Strecke mit dem Personal bereit. Das war wirklich so, da die Dampflokomotiven

im

Titularsystem

betrieben wurden. Das bedeutete, dass eine kleine

Gruppe

aus Lokführern und

Heizern

mit einer bestimmten Nummer eingesetzt wurde. Auch wenn dieses Lösung bei

den Bahnen heute unüblich ist, sie hatte Vorteile. Dadurch kannte die Besatzung ihre

Lokomotive

sehr gut und konnte die Maschine optimal einstellen. Gerade bei der

Verdampfung, oder bei der genauen Reaktion der Steuerung, gab es immer

wieder grosse Unterschiede bei den Lokomotiven, die so ausgeglichen werden

konnten. Es gab also keine einheitliche Serie in den Zeiten der

Dampflokomotiven. Der Hersteller war zwar bemüht, aber genaue

Einstellungen gab es selten. Wie alle

Lokomotiven

der

Gotthardbahn, wurden die Modelle der Baureihe Eb 2/4 (BI) für den

schweren Unterhalt der

Hauptwerkstätte

Bellinzona zugeteilt. Eine Zuteilung zu den einzelnen Depots

gab es bei der Gotthardbahn jedoch nicht. Wir können aber annehmen, dass

die Anlage in Erstfeld die Aufgaben des kleinen Unterhalts übernahm. Dort

war eine kleine Werkstatt vorhanden, die es in Arth-Goldau nicht gab.

Eingesetzt wurden sie aber nicht nur ab dort, sondern auch ab dem Depot Arth-Goldau. Welche Nummer nun wo war, ist nicht wichtig. Sie wurden vermutlich immer wieder zwischen

den beiden Standorten ausge-tauscht. Besonders dann, wenn der Un-terhalt

anstand. Die erste Bewährungsprobe hatten die neuen Lokomotiven mit den Nummern 25 bis 30 bei den Feierlichkeiten zur Er-öffnung der Gotthardbahn. Zu zweit mussten die schweren Reise-züge mit den geladenen Gästen und den Vertretern der Presse über den ersten Abschnitt geführt werden. Das führte dazu, dass sämtliche Ma-schinen

benötigt wurden und diese den Abschnitt mehrmals befahren mussten, weil es

eine grosse Feier war. Mit der Betriebsaufnahme am 01. Juni 1882

übernahmen die

Lokomotiven

den Verkehr auf der Strecke zwischen Rotkreuz und Erstfeld. Dabei hatten

die Lokomotiven neben den beiden

Schnellzügen

auch die üblichen

Regionalzüge

zu führen. Sie haben es richtig gelesen, es gab zu Beginn nur zwei

Schellzüge, die zudem über den Tag und in der Nacht verkehrten.

Regelmässige

Verbindungen

gab es also noch nicht. Die zulässigen

Normallasten

betrugen auf der Strecke 160 Tonnen. Gefahren wurde dabei meistens mit 45

km/h. Wobei es durchaus auch Abschnitte gab, wo die

Lokomotive

Eb 2/4 (BI) ihre

Höchstgeschwindigkeit

von 75 km/h erreichte. Wobei man damals das nicht so genau wusste, denn

die Lokführer mussten jederzeit die Geschwindigkeit berechnen und da

konnte sich schnell einmal ein Rechenfehler einschleichen.

Auch bei Geschwindigkeiten, die sehr nahe der

Höchstgeschwin-digkeit

lagen, waren die Eb 2/4 (BI) ausgesprochen ruhig unterwegs. So waren

vermutlich ab und zu auch Übertretungen bei den zulässigen

Geschwindigkeiten vorgekommen. Mit dem Ansturm auf die neue Strecke gab es schnell erste Probleme. Gerade die beiden Schnellzüge waren oft sehr schwer. Die Bespannung mit bis zu zwei Lokomotiven waren daher nicht selten und das auch auf den flachen Strecken. Das Problem waren aber die bei diesen Zügen

benötigten

Brem-ser.

Besonders auf der

Bergstrecke

kam es damit immer wieder zu Problemen mit den

Bremswegen,

denn jeder zog die

Hand-bremse

nach Gefühl an. 1885 begannen die ersten Versuche mit der

Vakuumbremse.

Da bei dieser

Bremse

die Wagen nur bewegt werden konnten, wenn die Leitung angeschlossen wurde

und weil man ja die

Schnell-züge

testen wollte, war klar, dass die betreffenden Maschinen und so die

Baureihe Eb 2/4 (BI) damit versehen wurden. Auf den

Lokomotiven

wurde daher eine

Vakuumpumpe

eingebaut, die mit Dampf betrieben werden konnte. Damit konnten die

Lokomotiven

auch die mit dieser

Bremseinrichtung

ausgerüsteten Wagen bremsen. Die bisherigen Signale an die

Bremser

entfielen, weil diese nicht mehr benötigt wurden. Jedoch gab es immer

wieder Probleme, da das Vakuum in Göschenen und Erstfeld unterschiedliche

Kräfte zur Folge hatte. Daher sollte neu ein System eingeführt werden, das

bei den amerikanischen Bahnen erfolgreich eingesetzt wurde.

Die bisher als Reihe BI geführten Maschinen

sollten daher neu als Baureihe A2 geführt werden. Eine Veränderung die

nicht so gross war, wie die neue

Dampfheizung

mit der Leitung am

Stossbalken. Gefährlich war das bisherige Problem mit den Überschreitungen bei den erlaubten Geschwindigkeiten. Man erkannte, dass die Berechnungen des Lokomotivpersonals oft zu Fehlern führten und bei denen keine Absicht unterstellt werden konnte. Um hier eine deutliche Verbesserung zu erreichen, wurden sämtliche Lokomotiven der Gotthardbahn mit Geschwindigkeitsmesser versehen. Diese waren von der Bauart Klose und sie arbeiteten sehr genau. Da bei dem Modell auch eine Registrierung der Fahrdaten vorhanden war, konnte gesichert werden, dass auch die bewussten Überschreitungen zum Aufholen von Verspätungen nicht mehr vorkommen sollten. Das ermöglichte auf den Strecken der

Gotthardbahn einen sicheren Betrieb der

Lokomotiven.

Da diese nun aber auch die

Vakuumbremse

verloren hatten, waren wieder die

Bremser

im Einsatz, denn noch waren die Teile nicht eingetroffen. Nur ein Jahr später führte die

Gotthardbahn die

Westinghousebremse

bei den

Reisezügen ein. Der Versuch damit zeigte schnell

deren Vorteile, so dass dieses amerikanische Prinzip auch in Europa

eingeführt werden sollte. Noch mussten aber die Teile der Firma

Westinghouse

importiert werden. Wie gut die

Bremse

wirklich war, zeigte die Tatsache, dass sie auch heute noch bei den Bahnen

in Europa verwendet wird.

Dies obwohl die

Lokomotiven

immer öfters stark ausgelastet waren und man ab und zu, zu doppelter

Bespann-ung greifen musste. Das Problem war jedoch das Tessin. Dort wurden die Reisezüge mit den Maschinen aus den Beständen der Tessiner Talbahnen gezogen. Diese hatten ein hohes Alter erreicht. Zudem konnte zwischen Biasca und Bellinzona

auch schneller gefahren werden. Das wollte man nun aus-nutzen und daher

wurden von der

Gotthardbahn für den Abschnitt im Tessin neue

Lokomotiven

beschafft. Diese sollten nach dem Muster der Reihe Eb 2/4 (A2) gebaut

werden. Die

Gotthardbahn wollte nach der Einführung der

automatischen Bremse

den Betrieb auf neue Beine stellen. So sollte der

Güterverkehr

mit einer neuen

Tenderlokomotive

mehr leisten können. In diesem Zusammenhang sollte die Reihe

D6 die Welt auf den Kopf stellen. Mit

neuen Rennern für die

Schnellzüge

sollte auch in diesem Punkt etwas gehen. Dabei waren jedoch nur wenige

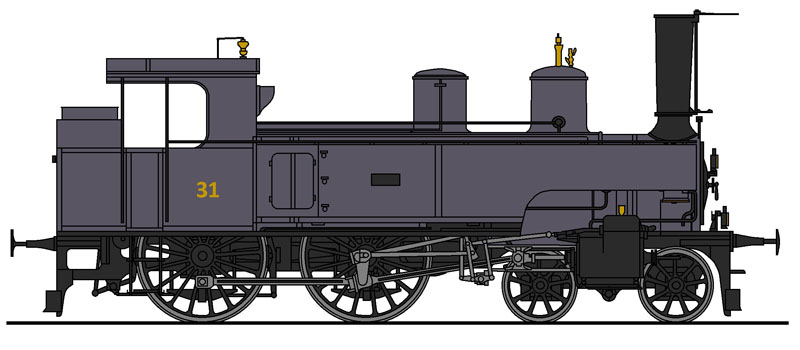

Strecken für mehr als 75 km/h zugelassen worden. Im Jahre 1890 kamen die drei von der Firma

Maffei in München gelieferten Maschinen der Reihe Ea 2/4 (A2) in den

Bestand der

Gotthardbahn. Auch sie wurden in Rotkreuz übergeben und

anschliessend überführt. Das Zeil war diesmal jedoch das Tessin. Da sie

zudem die Nummern 31 bis 33 erhalten hatten, war auch klar, dass es von

der älteren Serie keine weiteren

Lokomotiven

mehr geben wird, der neue Renner sollte es richten.

Mit 90 km/h konnte sie damals in der Schweiz

wirk-lich mithalten und das war ja das Ziel gewesen. Die gemütliche

Gotthardbahn war endlich auch bei den anderen Bahnen angesehen. Bei den Versuchsfahrten im Tessin zeigte sich, dass die Normallasten der Nummern 25 bis 30 einge-halten werden konnten. Zudem war auch hier ein ausgesprochen ruhiges Fahrverhalten vorhanden. Der hochgezüchtete Renner konnte also im

Gegen-satz zum Monster für den

Güterverkehr

überzeugen. Dass sie sich damit aber ins eigene Bein schnitten, war damals

noch nicht klar, denn eine Idee der Reihe

D6 war wirklich gut. Die drei

Lokomotiven

übernahmen im Tessin die hochwertigen Züge zwischen Biasca und Bellinzona.

Dazu gehörten in erster Linie die beiden

Schnellzüge,

die wirklich eine lange

Fahrzeit hatten und die das Direktorium gern beschleunigt hätte. Der

erste Versuch waren diese Renner, die auf einem kurzen Abschnitt so

richtig Tempo machen konnten. Doch das ergab nur wenige Minuten und die

Fahrzeit am Tag blieb bei 12 Stunden. Verdrängt wurden die älteren

Lokomotiven

der Baureihe A2T, die noch aus der Zeit der Tessiner Talbahnen stammten.

Diese verschwanden zwar nicht, aber die hochwertigen Züge waren aus den

Dienstplänen

verschwunden. Sie mussten sich noch mit den normalen

Regionalzügen

ein Gnadenbrot verdienen. Mit 75 km/h waren sie einfach zu langsam

geworden und im Norden konnten sie nicht mit der Reihe Eb 2/4 (A2)

mithalten.

Schliesslich waren sie die schnellsten

Lokomotiven

der

Bahngesellschaft

und daher für diesen Bereich gebaut worden. Doch im-mer mehr zeigte sich,

dass die kleinen Maschinen am Limit waren und auch im flachen Teil oft

eine

Vorspannlokomotive

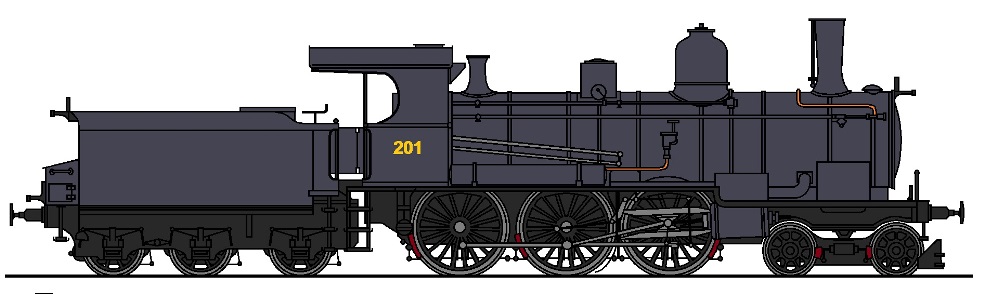

benötigten. Ab dem Jahre 1894 begann der Stern der

Tenderlokomotiven

auf beiden Seiten des Gotthards zu sinken. Die

Gotthardbahn beschaffte neue

Schlepptenderlokomotiven

für den hochwertigen Verkehr vor den

Schnellzügen.

Die Reihe

A3t konnte die schweren Züge

auch auf der

Bergstrecke

führen und so den Verkehr beschleunigen. Bei der Geschwindigkeit konnte

sie mit den Ea 2/4 (A2) problemlos mithalten und das erst noch locker. Zudem schafften die

Lokomotiven

mit den grossen Vorräten auch längere Strecken ohne Halt. Die plötzlich

alt gewordenen

Tenderlokomotiven

hatten das Nachsehen. Die

Schnellzüge

waren weg, denn dank den neuen Maschinen konnte bei den beiden

Schnellzügen auch ein

Speisewagen

mitgeführt werden. Damit konnte die

Fahrzeit am Tag um eine ganze Stunde gekürzt werden. Der Grund war der

Suppenhalt, der nicht mehr benötigt wurde. Die

Lokomotiven

der Reihen Eb 2/4 (A2) und Ea 2/4 (A2) wurden in niederere Dienste

verdrängt und führten nun nahezu ausschliesslich die

Personenzüge

auf den bisherigen Strecken. Die beiden

Schnellzüge

waren aus den

Dienstplänen

gestrichen worden, denn diese übernahmen die neuen Lokomotiven der Reihe

A3t. Mit den leichten regionalen

Zügen konnten die alten Lokomotiven jedoch auch auf der

Bergstrecke

eingesetzt werden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

sechs

Die

sechs

Im

Anschluss begannen die

Im

Anschluss begannen die

Man

kann deshalb davon ausgehen, dass die

Man

kann deshalb davon ausgehen, dass die

Schon

sehr früh erkannte man bei der

Schon

sehr früh erkannte man bei der

1887

kam es zu einer regelrechten Modernisierung der

1887

kam es zu einer regelrechten Modernisierung der

Die

Die

Die

neuen

Die

neuen

Die

Die