|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

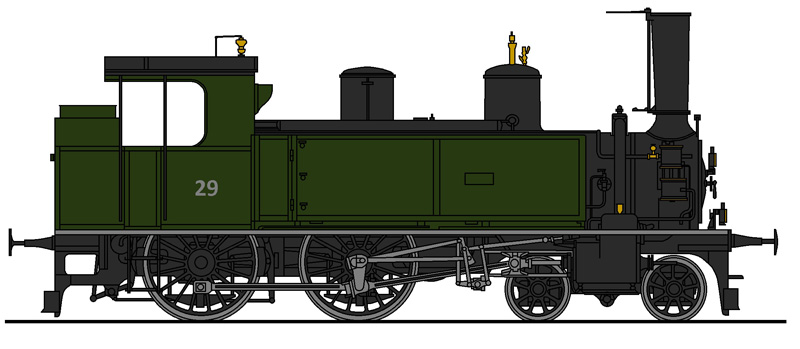

Bei der Bedienung gab es zwischen den

beiden Baureihen keine grossen Unterschiede. Wobei so einheitlich gebaute

Lokomotiven, wie wir sie heute kennen, gab es damals nicht. So

hatte jede ihre Macken und stellte sich dem

Lokomotivpersonal

mehr oder weniger in die Quere. Begriffe wie, dass es sich um einen guten

Verdampfer handle, oder die

Kohle

gut angenommen würden, zeugen von dieser Tatsache und Details würden

verwirren.

Das ist nicht nur bei uns so, denn um eine solche Lokomotive auf den Betrieb vorzubereiten war oft eine Arbeit erforderlich, die mehrere Stunden dauern konnte. Genau sagen liess sich das nicht, denn der

gute Ver-dampfer war vermutlich deutlich eher betriebsbe-reit, wie der

Mistbock, der nicht will. Es ist nicht überliefert worden, welche Nummer nun wie angeheizt werden musste. Das wären zudem zu grosse Details, die nicht immer belegt werden konnten. Oft hatten die Mitarbeiter einfach das

Gefühl, dass es bei der Nummer etwas besser ging, als bei der anderen. Zur

Vereinfachung nehmen wir einfach eine

Lokomotive in Betrieb. Welche Nummer diese hatte und wie lange es

für jeden Schritt brachte, lassen wird weg. Weil auch die

Gotthardbahn es sich nicht leisten konnte, das teure

Lokomotivpersonal

über Stunden in einem Depot

zu beschäftigen, waren dort Arbeiter angestellt worden, die befugt waren,

die

Lokomotiven auf den Betrieb vorzubereiten. Das mit der Bedienung

betraute Personal traf dann erst bei der Lokomotive ein, wenn die Fahrt

bevor stand. Doch wir wollen und auch diese niederen Arbeiten im Depot

genauer ansehen. Der

Hilfsheizer

war im Depot

angestellt worden, um bei den

Lokomotiven das Feuer zu entfachen und dieses Auszubauen. Dabei

konnte er durchaus auch mehrere Maschinen gleichzeitig anheizen und

regelmässig bewachen. Bei der

Gotthardbahn war eigentlich nur speziell, dass einige Hilfsheizer

auch auf der Strecke im Einsatz waren. Besonders bei den langen Steigungen

unterstützten sie den normalen

Heizer

bei seiner anstrengenden Arbeit.

Um trotzdem etwas mehr Schwung in die Sache

zu bringen, wurde die Luftströmung künstlich verstärkt. Dazu wurde eine

Anfachlanze

verwendet. Diese wurde ab den stationären Einricht-ungen versorgt. So konnte der Ausbau beschleunigt werden und der Druck im Kessel stieg an. War dieser hoch genug, konnte die Anfachlanze durch den in der Rauchkammer montierten Hilfsbläser ersetzt werden. Betriebsbereit war die

Lokomotive

damit zwar nicht, aber sie war nun nicht mehr am Depot

«angeschlossen» worden. Oft war das nun der Zeitpunkt, wo der

Hilfsheizer

sich auch um andere Feuer kümmern konnte. Mit dem Feuer, das zu diesen Zeitpunkt so

weit ausgebaut worden war, dass der gesamte Rost bedeckt war, musste

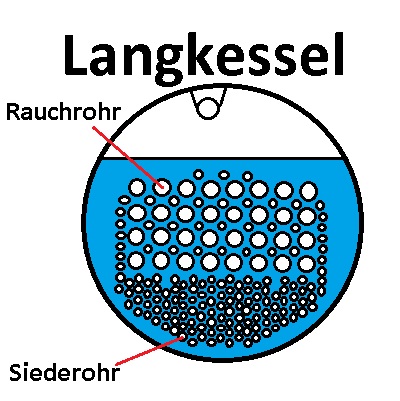

relativ lange «gekocht» werden, bis sich der Druck im

Kessel

so weit näherte, dass die

Sicherheitsventilel

öffneten. Das war aber gleich der Hinweis, dass die

Lokomotive

für den Betrieb bereit ist. Doch noch konnte nicht losgefahren werden,

denn auch der zweite von einem Depot

gestellte Mitarbeiter musste seine Arbeit noch machen. Der Schmierer füllte die Vorräte beim

Schmiermittel

bei den entsprechenden Stellen nach. Je nach Gösse der

Lokomotive

konnte das längere Zeit in Anspruch nehmen. Ob jedoch die

Schmierung

der

Lager

auch funktionierte, konnte erst auf der Fahrt festgestellt werden und

damit sind wir beim

Lokomotivpersonal

angelangt. Dieses tauchte meistens dann auf, wenn die Arbeiten gemacht

waren und sie führten viel Material mit sich mit.

Während sich der Lokführer im

Dienstgebäude

mit den aktuellen

Fahrplänen

und Anweisungen vertraut machte, besorgte der

Heizer

zeitgleich in der

Lam-pisterie

die Lampen für die

Beleuchtung

der

Loko-motive.

Es war also ein eingespieltes Team, wo jeder seine Aufgaben hatte. Bei den Dampflokomotiven waren die Lampen

nicht fest dem Fahrzeug zugeteilt worden. Diese mussten für den Betrieb

vorbereitet werden und das erfolgte in den Depots,

wo mit den gefährlichen Mitteln in einem speziellen Raum gearbeitet wurde.

Das

Lokomotivpersonal

holte dort also vor der Fahrt die benötigte Anzahl ab, nahm diese aber

nicht in Betrieb. Das Licht wurde nur in der Nacht und bei langen

Tunneln

angefacht. Gerade die

Gotthardbahn war bekannt für die vielen und auch langen

Tunneln.

So darf erwartet werden, dass bei den Maschinen der Baureihe BI im Norden

das Licht mehr vorhanden war, als bei der Reihe A2, die zwischen Biasca

und Bellinzona nur einige und auch nicht so lange Tunnel hatten. Ursache

dafür war aber nicht die

Bergstrecke,

sondern die

Bahnlinie

entlang des Urnersees, der vielen auch als

Axenstrecke

bekannt ist.

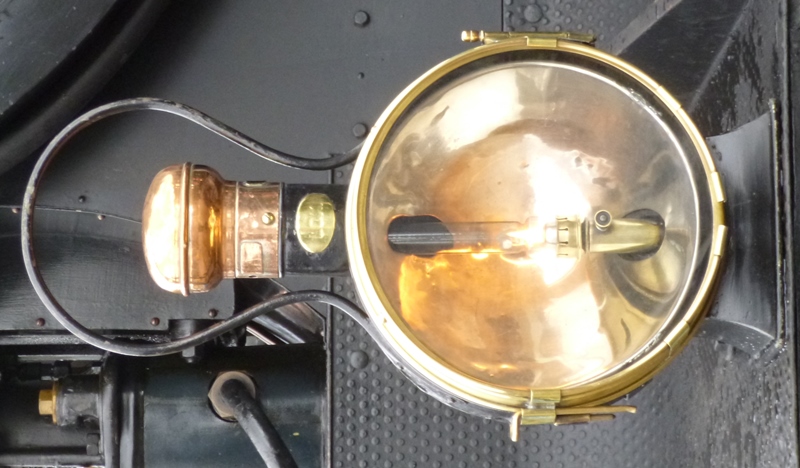

Zudem waren diese

Karbidlampen

auch mit Fächern versehen worden. In diesen waren eingefärbte Gläser

abgelegt worden. Benötigt wurden diese

Farbscheiben

für die damals noch vorhandenen zahlreichen speziellen

Signalbilder. Aufgesteckt wurden dieses Laternen auf beiden Seiten der Lokomotive über den Puffern am Stossbalken. Wobei meistens beim hinteren Balken nur eine Lampe verwendet wurde. Da an der Spitze noch eine dritte Lampe benötigt wurde, stand eine Kletterpartie an. Deren Halterung befand sich oberhalb der

Rauchkammer

und so war die Laterne nicht einfach aufzustecken, zumal man sich auf dem

schmalen Umlaufblech bewegte. Wenn der Heizer schon auf dem Umlaufblech stand, konnte auch der Kamindeckel geöffnet werden. Eine Arbeit die nur erfolgte, wenn sie noch nicht gemacht wurde. Bei der Baureihe A2 erfolgte das vor dem Aufstecken der Laterne, weil diese danach im Weg gewesen wäre. Doch damit war bei Arbeitsbeginn die Arbeit

an dieser Stelle abgeschlossen worden und wir müssen noch schnell zur

Baureihe BI wechseln. Der Kamindeckel bei der Baureihe BI musste hinter dem Kamin bedient werden. Das war nicht so leicht, da das Umlaufblech in dem Bereich keinen guten Standflächen bot. Damit sich das Personal zumindest festhalten konnte, wurde um die Kammer ein Handlauf montiert. Da dieser auch dort vorhanden war, wo das

Umlaufblech fehlte, kann man sich nach dem Nutzen dieses Handlaufes

fragen, denn hangelnd dem

Kessel

folgen war nicht beliebt. Das Lokomotivpersonal ist eingetroffen und die Maschine mit den nötigen Lampen versehen worden. Bei der Baureihe BI konnte damit die Fahrt begonnen werden. Nicht so bei den jüngeren Modellen der Reihe A2, denn dort musste noch die neue Luftpumpe aktiviert werden. Die Lokomotiven benötigten daher Durchluft um losfahren zu können. Genau genommen, um die Bremsen korrekt lösen zu können. Es dauert daher etwas länger. Auf die bei der Reihe A2 erforderlichen Bremsproben verzichten wir hier. Diese Prüfungen entsprachen den anderen

Baureihen, die mit der entsprechenden

Bremse

ausgerüstet wurden. Es wird schliesslich Zeit, dass wir mit den Reihen BI

und A2 auf die grosse Fahrt gehen. Viele Unterschiede gab es nicht, denn

Dampflokomotiven wurden grundsätzlich auf die gleiche Weise betrieben.

Neuerungen gab es auch bei der

Gotthardbahn nicht. Die Positionen des

Lokomotivpersonals

waren während der Fahrt klar festgelegt worden. So nahm der

Heizer

die Position auf der linken Seite ein und der Lokführer fand seine

Bedienelemente auf der rechten Seite. Beide verrichteten die Arbeit

stehend. Damit der Stand etwas sicherer wurde, war der Boden mit

Holzplanken belegt worden. So konnte wirksam verhindert werden, dass das

Personal auf nassem Boden ausrutschen konnte. Auch die Aufgaben war grundsätzlich klar.

Der

Heizer

sorgte für ausreichend Dampf und der Lokführer fuhr mit der Maschine.

Meistens galt bei den Bahnen, dass dieses Team nicht getrennt wurde. So

wusste jeder über die Fähigkeiten des anderen Bescheid. Da auch die

Lokomotiven

im

Titularsystem

betrieben wurde, kam es zur Situation, dass nach wenigen Wochen wirklich

eine optimal arbeitende Maschine zur Verfügung stand. Um Losfahren zu können, musste die

Fahrrichtung eingestellt werden. Dazu wurde die Steuerung entsprechend

verstellt. Der erfahrende Lokführer wusste zudem auch, wie er die

Füllmenge optimal einstellen konnte. Erst danach wurde der

Regulator

geöffnet und die

Dampfmaschinen

arbeiteten gegen die

Handbremse,

die dann noch gelöst werden musste. So bewegten sich die Räder und die

Maschine fuhr langsam los.

Der Verbrauch beim Dampf war nun auch

entsprechend hoch, so dass die Arbeiten des

Heizers

nun mehr an Bedeutung bekamen, denn er musste für den Nachschub sorgen. Die Bestückung des Feuers erfolgte oft mit der Hilfe des Lokführers, denn dieser bediente die Türe zur Feuerbüchse. Gerade bei den beiden hier im Flachland eingesetzten Maschinen musste aber nicht dauernd Kohle nachgelegt werden. In diesen Fällen wurde der Wasserstand

geprüft. Die

Nachspeisung

konnte durchaus während der Fahrt vollzogen werden. Wichtig war, dass in

dem Fall der Lokführer keine

Zugkraft

benötigte. Hatte der Heizer keine Arbeiten zu erledigen, musste er den Lokführer bei seiner Arbeit unterstützen. Diese bestand natürlich auch in der Beobachtung der Bahnlinie und in diesem Punkt waren die beiden Baureihen nicht optimal. Durch das

Frontfenster

war vor der Maschine kaum etwas zu erkennen und ein grosser toter Winkel

entstand. Auch wenn die Reihe A2 etwas schlechter war, soll das nicht

gross erwähnt werden. Bei beiden Baureihen musste das

Lokomotivpersonal

daher seitlich hinauslehnen um etwas vor der

Lokomotive

zu erkennen. Besonders wichtig war das bei den Signalen, die in der

Schweiz bekanntlich links aufgestellt wurden. Das war hier aber die Seite

des

Heizers.

Daher war die Beobachtung der Strecke oft so wichtig, dass auch der

Lokführer zur Schaufel greifen konnte. Hektisch wurde es jedoch erst, wenn

die geschlossene

Einfahrt

angekündigt wurde.

Nur wenn es die Zeit noch erlaubte, wurde

auch die

Handbremse

der

Lokomotive

angezogen. Eine heu-te abenteuerliche Bremserei, die damals aber noch ganz

gut funktionierte und die

Gotthardbahn hatte damit auch nur auf der

Bergstrecke

Probleme. So kam es, dass die Reihe A2 bei der Auslieferung über die Druckluftbremsen verfügte. Damit änder-ten sich die Handlungen bei der oben beschriebenen Situation. Nun leitete der Lokführer als erstes mit der West-inghousebremse eine Bremsung ein, nahm die Steu-erung zurück und schloss den Regulator. Da nun eine durchgehende

Bremse

vorhanden wa-ren, erübrigte sich auch die Anwendung der

Lokpfeife,

jedoch blieb die Hektik vorhanden. Wir haben damit die während der Fahrt vollzogenen Handlungen kennen gelernt. Je nach Dienstplan, kehrte die Lokomotive nach der Arbeit wieder ins Depot zurück. Dort mussten noch die üblichen Nacharbeiten

vorgenommen werden. Dazu suchte die

Lokomotive

das

Schlackengleis

auf. Dort mussten die Überreste der

Kohlen

entsorgt werden. Eine Arbeit, die nicht sehr beliebt war, aber zum Beruf

gehörte und die wichtig war. So wurde über der Grube dieses

Gleises

der

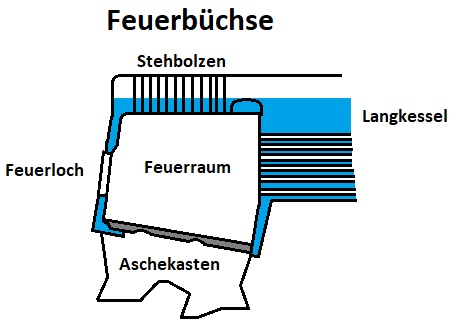

Aschekasten

geleert. Sie können sich vermutlich vorstellen, was passierte, wenn die

Asche mit Hilfe der Schwerkraft in die Grube fiel. Feine Partikel wurden

dabei zerstäubt und hingen so in der Luft um die

Lokomotive,

doch der mühsamere Teil befand sich an der Spitze und auch dort war es

nicht unbedingt gut um zu arbeiten. Besonders dann, wenn die Lokomotive

danach wieder in Dienst kam.

Dort dann mit der der Schaufel die

Lösche

zu entfernen, führte zu gereizten Atemwegen und zu einem Aussehen, das

damals von einem Fotographen nie gezeigt worden wäre. Denn schwarz

gefärbte Lokführer sah man nie vor der Kamera. Als letzte Handlung war dann noch die Ergänzung der Vorräte ausstehend. Die für die Verbrennung benötigten Kohlen wurden bei Ankunft ins Depot ergänzt. Auch Wasser wurde aufgefüllt. Nur wenn die

Lokomotive in den Unterhalt musste, wurde weder

Kohle

ge-bunkert, noch das Wasser ergänzt. Zudem wurde nun auch das Feuer in die

Schlackengrube

entlassen. Mit der Restwärme konnte dann noch zum Park-platz gefahren

werden. Dort angekommen war dann

Feierabend,

den sich, wie wir nach diesen Zeilen leicht erkennen können, das

Lokomotivpersonal

verdient hatte. Dabei war der Einsatz auf den Maschinen dieser beiden

Baureihen noch einfach und auch mit einem gewissen Ansehen versehen. Bei

den schweren Maschinen des

Güterverkehrs

sah es dann etwas anders aus. Aber dort sind wir noch nicht und wir

sollten noch wissen, was geändert wurde. Zusammenfassend kann gesagt werden, der

hier beschriebene Vorgang war selten, denn die

Lokomotiven blieben auch während der

Stilllager unter Dampf. Ein als Reservefeuer bezeichnetes Feuer blieb

erhalten. Trotzdem beim benötigten Personal konnte so nicht viel gespart

werden, denn auch ein Reservefeuer musst zur rechten Zeit ausgebaut

werden. Lediglich der

Hilfsheizer

war nicht so lange an die Maschine gebunden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Wenn

wir davon ausgehen, dass die

Wenn

wir davon ausgehen, dass die

Wurde

das erste Feuer in der

Wurde

das erste Feuer in der  Die

Die

Es

handelte sich um einfache Laternen, die mit

Es

handelte sich um einfache Laternen, die mit

Je

nach den Einstellungen beim

Je

nach den Einstellungen beim

Mit

den Modellen der Reihe BI wurde nun die Steuer-ung auf Neutral genommen,

der

Mit

den Modellen der Reihe BI wurde nun die Steuer-ung auf Neutral genommen,

der

Um

die

Um

die