|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Bei jeder

Lokomotive

beginnt der Betriebseinsatz mit einer

Inbetriebsetzung.

Die ersten Arbeiten erfolgten dabei meistens im Werk des Herstellers. Dort

wurden der

Kessel

und die

Antriebe

getestet. Ausgedehnte Fahrten waren jedoch nicht üblich. Das waren

Schritte, die von jeder bestellten Lokomotive absolviert werden mussten,

denn der Kessel musste bekanntlich eine behördliche Abnahme über sich

ergehen lassen.

Ein erster längerer Aufenthalt gab es an der

Gren-ze, denn die Maschine musste ja in die Schweiz eingeführt werden.

Damals war die zolltechnische Arbeit sehr genau. Nachdem die Maschinen offiziell eingeführt wur-den, konnten sie weiter fahren. Das Ziel jeder Lokomotive für die Gotthardbahn war der Bahnhof von Rotkreuz. Dort begann der Wirkbereich der

Bahngesellschaft

und so musste nun die Fahrt unter deren Regie weiter geführt werden. Damit

das auch rechtlich zu keinen Problemen führte, wurde das neue Fahrzeug an

diesem Ort offiziell übernommen. Es war nun im Eigentum der

Gotthardbahn. Die bestellten acht

Lokomotiven

wurden im Lauf des Jahre 1882 ausgeliefert und sofort in Betrieb genommen.

Das war zu einer Zeit, wo die Arbeiten an der neuen Strecke nahezu

abgeschlossen waren. Seit dem ersten Januar fanden überall die ersten

Probefahrten

statt. Lediglich der

Scheiteltunnel verfügte über einen Verkehr, der regelmässig erfolgte

und bei dem auch die ersten Reisenden mitfahren durften. Im Rahmen dieser

Versuchsfahrten

gelangten die

Lokomotiven

ins Tessin. Dort mussten sofort die Schulungsfahrten beginnen, denn es war

wirklich ein grosser Zeitdruck vorhanden. Mit dem Abschluss der Arbeiten

begann der Verkehr und da sollte das

Lokomotivpersonal

schon wissen, wie mit der neuen Lokomotive gearbeitet werden musste.

Dampflokomotiven verlangten nach einer grossen Erfahrung, denn nur so

arbeiteten sie wirtschaftlich.

Obwohl die Eröffnungszüge in der fe-sten Hand der Baureihe C waren, konnten die Modelle CI auch etwas leisten. Damit war nun auch die Zu-teilung erfolgt. Die Maschinen waren dem

Depot

Bel-linzona zugeteilt worden und das ent-sprechende

Lokomotivpersonal war den im

Titularsystem

betrieben Ma-schinen zugeteilt worden. Mit der Betriebsaufnahme kamen die Maschinen in erster Linie südlich vom Depot Bellinzona zum Einsatz. Dort bespannten sie die Reisezüge über die Rampe des Monte Ceneri und gelang-ten so auch über die ehemalige Tes-siner Talbahn an die Grenze von Chiasso. Der Vorrat bei der

Kohle

reichte dabei durchaus für eine Fahrt, jedoch war das Wasser für die Fahrt

bis hoch nach Rivera-Bironico knappt bemessen worden. Wir müssen bedenken, dass die steile Strecke

viel Dampf benötigte und es auf der Fahrt von Giubiasco hoch keine

Möglichkeit gab, das wertvolle Wasser für den

Kessel

zu bekommen. Das Tessin war dafür bekannt, dass die Quellen oft nicht

ergiebig genug waren. Im Bereich der

Rampe

gab es diese zwar, aber es war kein

Bahnhof

vorhanden. Die grossen

Wasserkästen

der Reihe CI waren die direkte Folge dieser Tatsache. Neben den Reisezügen auf dem benannten

Abschnitt gehörten auch

Leistungen

als Vorspann-, oder

Schiebelokomotive

zum

Dienstplan.

Die acht

Lokomotiven

waren damit sehr gut ausgelastet. Oft fehlte dann eine Maschine, die den

Güterzug

in Biasca hätte abholen können. Der Bestand war als sehr knapp bemessen

worden. Oft fuhren dann die Maschinen vom Gotthard mit dem Güterzug nach

Luino, oder gar nach Chiasso.

Da diese mit dem gleichen Kesseldruck

versehen waren und dabei auch die gleichen

Dampfmaschinen

verbaut wur-den, konnte ein direkter Ver-gleich angestellt werden. Wir

wollen diese Vergleiche anstellen und so die Vorteile erkennen. Auf den steilen Abschnitten am Monte Ceneri war es der Tenderlokomotive leicht möglich rund zehn Tonnen mehr Anhängelast zu ziehen. Der Grund lag in erster Linie darin, dass kein Tender mitgeführt werden musste. Die Baureihe CI war daher eine durchaus gelungene Lokomotive. Einzig beim Personal gab es Probleme, denn

dieses war dem Kohlenstaub sehr stark ausgesetzt und im Sommer mel-dete

dieses sehr hohe Temperaturen. Es zeigte sich, dass die acht Ma-schinen gut

waren, aber dem Betrieb längst nicht mehr gewachsen waren. Es mussten mehr

Exemplare her. Nach nur wenigen Wochen im planmässigen Einsatz sollten

weitere vier Maschinen bestellt werden. Diesmal sollten diese aber nicht

mehr aus Esslingen, sondern aus Winterthur kommen. Die Schweizerische

Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM hatte sich auch bei der

Gotthardbahn durchsetzen können. Die vier nachbestellten Maschinen der

Baureihe CI kamen im Jahre 1883 in Betrieb. Damit waren nun zwölf

Exemplare vorhanden, die am Monte Ceneri gute Arbeit verrichten konnten.

Neben den

Reisezügen gehörten auch die Vorspannleistungen und

die Einsätze als

Schiebelokomotive

immer noch in den

Dienstplan

dieser guten Maschinen. Dass nicht mehr davon bestellt wurden, lag nicht

an der Baureihe sondern beim

Güterverkehr.

Die kleineren Modelle verloren den

Güterverkehr

auf den flachen Abschnitten und so reichte der Bestand ohne grosse

Probleme aus. Sie sehen, dass es in den Jahren wirklich nur in einem

Bereich ein grosses Wachstum gab. Auch wenn man bei der Gotthardbahn mit den Lokomotiven sehr zu frieden war, sie hatten auch Probleme. So zeigten sie ein unruhiges Lauf-verhalten, das sich in einem Intensiven Unterhalt bei den Radsätzen zeigte. Die noch neuen

Lokomotiven

mussten mit Problemen bei den

Spurkränzen

die

Hauptwerkstätte

aufsuchen. Es mussten deshalb Untersuchungen angestellt werden, das

Problem konnte man nicht anstehen lassen. Ein weiteres Problem waren die mitgeführten

Vorräte. So reichte das Wasser für die lange Strecke von Giubiasco nach

Rivera-Bironico nur knapp aus. Der etwas grössere Vorrat bei den Maschinen

im Nachbau brachte auch keine merkliche Besserung. Damit war schnell klar,

es sollte keine weiteren Modelle mehr geben. Die Strecke über den Monte

Ceneri benötigte alleine wegen den mitgeführten Vorräten einen

Tender. Schon nach einem kurzen Einsatz war die

Lösung für ein Problem bei den zwölf Maschinen gefunden. Diese Maschinen

zeigten bei gewissen Geschwindigkeiten starke Vibrationen, die der

Laufruhe nicht förderlich waren. Das Problem war der etwas zu schwache

Rahmen. Daher wurde der

Plattenrahmen

an einigen Stellen verstärkt. Diese Massnahme brachte den Erfolg, auch

wenn die Modelle nun bei den Lasten sehr nahe beim Limit waren.

Eine Arbeit, die in diesen Bereich gehörte

und der nicht nur

Revisionen

umfasste. Manchmal mussten auch kleinere Umbauten vorgenommen werden. Die

nun ruhig laufenden

Lokomotiven

waren daher ein sehr gutes Zeugnis für die Leute in der

Hauptwerkstatt. Deutlich mehr Mühe hatte das Lokomotivpersonal mit den nun ruhig laufenden Maschinen. In den vergangenen Jahren hatte dieses sich an das Gerüttel gewöhnt und es wusste genau, wie schnell bei bestimmten Schwingungen gefahren wurde. So musste nicht immer gerechnet werden. Man

fuhr nach Gefühl und das konnte trügerisch sein, wenn die

Loko-motive

plötzlich einen ruhigen Lauf an den Tag legte. Die Folgen waren klar. Während es immer wieder zu Überschreitungen bei den Geschwindigkeiten kam, zeigten die Massnahmen bei den Spurkränzen grosse Erfolge. Das

Lokomotivpersonal wurde daher zu mehr

Disziplin angehalten. Eine Kontrolle, ob dieses sich daran hielt, gab es

nicht. Ein durchaus gefährliches Problem, denn ein zu schnell fahrender

Zug konnte leicht entgleisen und gerade am Ceneri schnell den Hang hinab

stürzen. Wenn wir nach wenigen Jahren in die

Dienstpläne

sehen, erkennen wir schnell, dass die Arbeiten gut verteilt wurden. Die

Baureihe CI fand sich dabei in erster Linie vor den Personen- und

Schnellzügen

auf der Strecke über den Monte Ceneri. Vereinzelt waren aber auch noch

Güterzüge

auf den flachen Abschnitten vorhanden. Als Füller waren dann noch die

Hilfsdienste eingebaut worden. Die Gemischtzuglokomotive machte ihrem

Namen alle Ehre.

Die knapp bemessene Zahl von

Loko-motiven

wurde daher so gut es ging eingesetzt. Keine der beiden Baurei-hen konnte

sich daher über mangelnde Arbeit beklagen. Als im Jahre 1885 die ersten Versuche mit der neuen Vakuumbremse began-nen, waren die Modelle der Reihe CI nicht eingebunden worden. Es waren zu Beginn nur

Versuchszüge

im Einsatz und dazu waren wenige

Lokomotiven

angepasst worden. Als dann jedoch die betrieblichen Ver-suche mit den

Reisezügen aufgenom-men wurden, musste diese

Bremse

auch bei den hier vorgestellten Maschinen eingebaut werden. Spannend dabei war, dass nicht alle Maschinen

damit ausgerüstet wurden. Die Dienste mussten daher so geändert werden,

dass die Modelle ohne

Vakuumbremse

vermehrt vor

Güterzügen

eingesetzt wurden. Gerade die Güterzüge von Bellinzona nach Luino waren

dort enthalten. Eine Strecke, die mit einer

Tenderlokomotive

ohne grosse Probleme befahren werden konnte. Es gab erst mit dem Abbruch

der Versuche wieder eine Bereinigung. Nach einem Einsatz von fünf Jahren begann die

Gotthardbahn mit ersten grundlegenden Veränderungen. So kamen neue

Bezeichnungen, weil diese nun nach einem Abkommen mit den anderen

Privatbahnen

erfolgen sollte. Aus der Reihe CI wurde so die neue Baureihe B3. An den

Einsätzen änderte sich damit jedoch nicht viel. Jedoch sollten auch diese

nun für das

Lokomotivpersonal leichter zu fahren

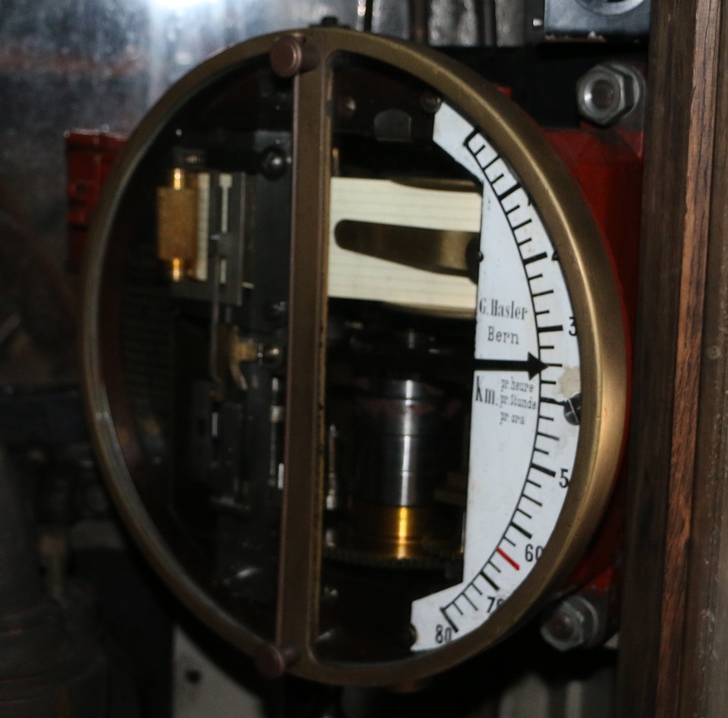

sein, den der neue

V-Messer

registrierte die Daten.

Das wirkte sich auf den Betrieb aus, da nun

die Sicherheit deutlich erhöht werden konnte. Die

Registrierung

sorgte zudem dafür, dass sich das Personal auch daran hielt. 1887 war zudem auch das Problem mit den bitterkalten Personenwagen im Winter gelöst worden. Die Gotthardbahn führte bei den Reisezügen die Dampfheizung ein. Wer dort eingesetzt wurde, bekam diese

Heizung

und musste sich die Arbeiten gefallen lassen. Die Reihe B3 gehörte dazu,

auch wenn eigentlich nur die

Zuglokomotive

heizen musste. Der Bestand war so knapp, dass die

Dienstpläne

schlicht nicht bereinigt werden konnten. Wenn die Lokomotive schon gerade in der Hauptwerkstätte war, wurde bei denen, die damit ausgerüstet worden waren, die Bauteile für die Vakuumbremse wieder ausgebaut. Der Betrieb damit war zu umständlich und die grossen Diffe-renzen bei der Höhe führten immer wieder zu Problemen mit den Bremsen. Der Versuch musste daher abgebrochen werden.

Eine andere Lösung gefiel der

Gotthardbahn deutlich besser. Nur ein Jahr später begannen die Versuche mit

der

Westing-housebremse.

Nach den Erfahrungen mit der

Vakuumbremse

wurden nur wenige

Lokomotiven

angepasst. Verkehrten die Wagen mit einer Lokomotive, die nicht über die

Bremse

verfügte, wurde jene der Wagen einfach ausgelöst und die

Handbremse

mit einem

Bremser

besetzt. Schon konnten die Wagen auch von der Reihe B3 gezogen werden. Ein

Umbau stand daher nicht an.

Damit war nun auch klar, dass mehr Modelle

mit den Bauteilen versehen wurden. Da zuerst die

Reisezugwagen

vorgesehen waren, wurde auch die Reihe B3 in die

Hauptwerkstätte

ge-rufen. Sie sollten nun auch die

Druck-luftbremse

bekommen. Mit dem Einbau der Westinghouse-bremse veränderte sich das Erschein-ungsbild der Lokomotiven. Besonders gut zu erkennen war hier der Luft-behälter, der auf dem Kessel montiert wurde Diese zeigten jedoch, dass der Platz hier

knapp bemessen war. Auswirkungen hatte das nun aber auch auf die

Achslasten.

Die

Triebachsen

lagen nun bei den erlaubten 16 Tonnen. Auf die

Adhäsion

hatte das jedoch nur einen geringen Einfluss. Ein neuer Anstrich kam nun auch zur

Anwendung. Dieser orientierte sich an der nagelneuen

Lokomotive

D6. Diese Monster hatte nun vier

Dampfmaschinen,

und sie nutzte dank dem

Verbund

den Dampf doppelt. Das musste sie, weil bei der

Tenderlokomotive

der

Kessel

eine geringe Grösse hatte. Ein Problem, waren nun die erlaubten

Achslasten.

Das endgültige Todesurteil, denn nun war endgültig klar, von der Reihe B3

sollte es nicht mehr Modelle geben. Das Problem der

Tenderlokomotiven

bestand darin, dass sich der mitgeführte Vorrat auch auf dem Fahrzeug

befand. Ein paar Tonnen

Kohle

und etwa die dreifache Menge Wasser sorgten für sehr viel Gewicht. Das

musste an anderer Stelle gespart werden. Bei der Reihe

D6 war das der

Kessel,

bei der Reihe B3 waren es die Vorräte, die sehr knapp bemessen werden

mussten. Beide hatten aber sehr hohe

Achslasten.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

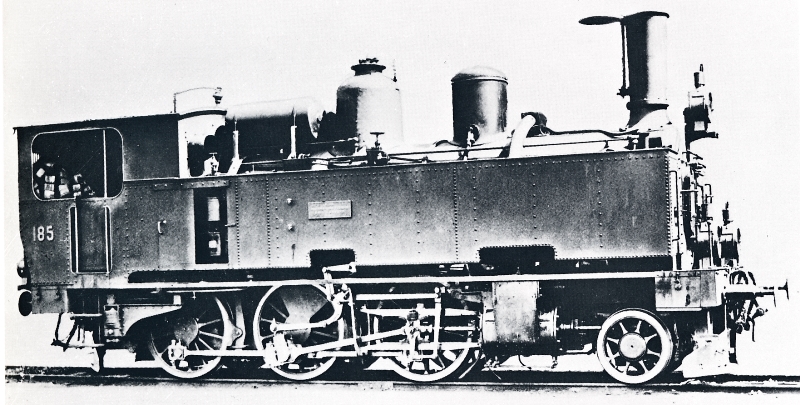

Die

ersten bei der Maschinenfabrik Kessler in Ess-lingen gebauten und

geprüften

Die

ersten bei der Maschinenfabrik Kessler in Ess-lingen gebauten und

geprüften

Es

gelang, dass die acht Maschinen aus Esslingen pünktlich zu Eröffnung der

Linie am 01. Juni 1882 verfügbar waren.

Es

gelang, dass die acht Maschinen aus Esslingen pünktlich zu Eröffnung der

Linie am 01. Juni 1882 verfügbar waren. Die

Gemischtzuglokomotive musste sich dabei nicht vor den grossen Mo-dellen

verstecken. Wegen dem gerin-gen Bestand, mussten am Monte Ceneri auch die

Maschinen der Reihe

Die

Gemischtzuglokomotive musste sich dabei nicht vor den grossen Mo-dellen

verstecken. Wegen dem gerin-gen Bestand, mussten am Monte Ceneri auch die

Maschinen der Reihe  Dieser

hatte in den wenigen Jahren so zuge-nommen, dass mit den

Dieser

hatte in den wenigen Jahren so zuge-nommen, dass mit den

Ausgeführt

wurden die Arbeiten in der eigenen Werk-stätte. Jene der

Ausgeführt

wurden die Arbeiten in der eigenen Werk-stätte. Jene der

Immer

wieder kam es auch zu We-chseln, denn die Maschinen der Reihen CI und

Immer

wieder kam es auch zu We-chseln, denn die Maschinen der Reihen CI und

Damit

führte die

Damit

führte die

Wie

gut diese

Wie

gut diese