|

Fahrwerk mit Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

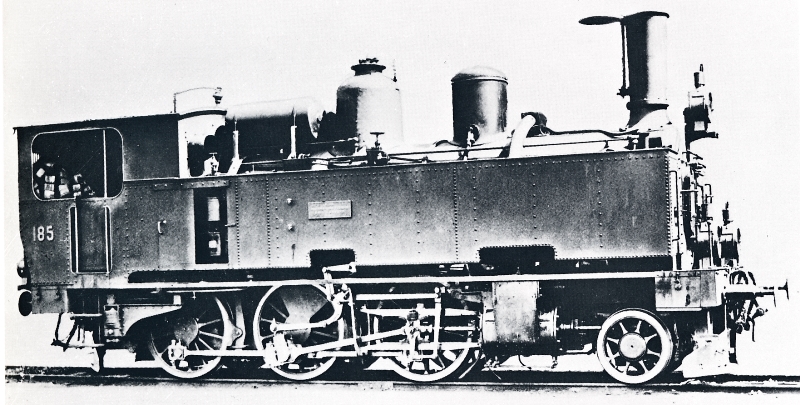

Wenn wir ein

Fahrwerk

ansehen, dann beginnt dies immer mit der

Achsfolge.

An dieser Praxis wollen wir nichts ändern, denn die damit gemachten

Erkenntnisse halfen schon immer weiter. Bei den hier vorgestellten

Lokomotiven

mit der nicht viel sagenden Bezeichnung CI wurde die Achsfolge mit 1’C

angegeben. Auch wenn man nun meinen könnte, dass zwischen der Achsfolge

und der Bezeichnung ein Zusammenhang besteht, war dem nicht so.

Die

Bahnlinie

über den Ceneri passte in dieses Bild. Spannend ist nur die Tatsache, dass

diese Ma-schinen bei der

Gotthardbahn die einzige Baureihe darstellten, die nach der

Bauart

Mogul aufgebaut wurden. Es lohnt sich ein genauer Blick. Bedingt durch den Aufbau des Fahrwerkes hatte die Lokomotive eine Fahrrichtung. Diese konnte mit der erlaubten Geschwindigkeit von 65 km/h für die Nummern 81 und 88, beziehungsweise 60 km/h für die Nummern 89 bis 92 befahren werden. In der Gegenrichtung waren die erlaubten

Höchst-geschwindigkeiten

jedoch deutlich tiefer und so lang die Höchstgeschwindigkeit in diesem

Fall nur noch bei 40 km/h. Schuld dabei war die Laufachse. Wir beginnen die Betrachtung des

Laufwerkes

mit den drei

Triebachsen.

Hier kamen Wellen aus hochfesten geschmiedeten Stählen zur Anwendung.

Diese

Achsen

besassen die Aufnahmen für die

Räder

und die

Achslager.

Dabei kamen die

Lager

innerhalb der Räder zur Montage. Das war eine Folge des bei

Dampflokomotiven verwendeten

Antriebes

mit

Triebstangen.

Dazu kommen wir später uns interessiert eher das Lager.

Alle anderen Richtungen waren mit Ausnahme

der mittleren

Triebachse

so gehemmt, dass es keine Verschiebung gab. Bei der mittleren

Achse

musste jedoch ein seitliches Spiel zugelassen werden. Nur so war es

möglich mit der

Lokomotive

eine

Kurve

zu befahren. Bei den Führungen zu den Achslagern kamen lineare Gleitlager zum Einbau. Diese waren offen aufgebaut worden und sie arbeiteten mit Stahl auf Stahl. Die hier zu erwartenden Bewegungen liessen dies zu. Trotzdem sollten auch diese

Gleitlager

geschmiert werden. Als

Schmiermittel

kam hier das damals übliche

Öl

zur Anwendung. Die bei diesen Lösungen ideal arbeitenden

Fette,

waren damals noch nicht so verbreitet. Für das eigentliche Achslager musste jedoch ein etwas grösserer Aufwand betrieben werden. Dieser war wegen den grossen Drehzahlen erforderlich. So wurden hier die Lagerschalen aus Weissmetall aufgebaut. Dieses weiche Metall besass sehr gute

Schmiereigenschaften und war daher für solche Einsätze ideal. Das Problem

war jedoch die Wärme, denn war die-ser Wert zu hoch, begannen die

Weissmetalle

zu schmelzen. Um das zu verhindern, musste die Reibung verringert werden, denn diese er-zeugt bekanntlich die Wärme. Gleichzeitig sollte noch eine wirksame Kühlung vorhanden sein. Beide Aufgaben wurden von der

Schmierung

übernommen. Das

Schmiermittel

Öl

wurde mit Hilfe von Schmierkissen auf die Welle übertragen und von dieser

im

Lager

verteilt. Verbrauchtes Öl wurde anschliessend ausgeschieden und so im

Laufwerk

verteilt. Mit der

Lagerung

der

Achsen

und dem Wissen, dass die mittlere

Triebachse

seitlich verschoben werden konnte, können wir den festen

Radstand

bestimmen. Dieser wurde hier mit 3 400 mm angegeben. Ein recht hoher Wert,

der jedoch damals noch üblich war, auch wenn man bereits wusste, dass

Gebirgsstrecken kürzere Lösung benötigten. Dank der grossen Länge konnte

jedoch auch bei 65 km/h ein stabiler Lauf erreicht werden.

Auf diesem aufgezogen wurde schliesslich das Ver-schleissteil. Diese Bandage besass neben einer Ver-schleissrille auch die Lauffläche und der Spurkranz. Komplett aufgebaut ergab sich so bei den

Trieb-rädern

ein Durchmesser von lediglich 1 350 mm. Gerade dieser Durchmesser zeigt deutlich, dass es sich bei der Reihe CI um eine Berglokomotive han-delte. Sollten diese über eine grosse Zugkraft ver-fügen mussten kleinere Räder verwendet werden. Wer schneller fahren wollte, baute grössere

Trieb-räder

ein. Es war also immer ein Kompromiss und hier reichte der Wert dazu, dass

die

Höchstge-schwindigkeit

bei hoher

Zugkraft

auch ausgefahren werden konnte. Um die auf das Rad übertragenen Schläge und Stösse von den Aufbauten fern zu halten, mussten die drei Triebachsen abgefedert werden. Dazu war bei jedem Achslager eine Feder eingebaut worden. Hier kamen die damals üblichen und gut

funktio-nierenden

Blattfedern

zum Einbau. Der Vorteil die-ser

Federung

bestand darin, dass wegen der langen Schwingungsdauer nicht dazu neigte,

sich aufzuschaukeln. Nicht gleich eingebaut wurden die

Federn.

So war jene der führenden

Triebachse

oberhalb des

Achslagers

eingebaut worden. Die beiden anderen

Radsätze

hatten jedoch unten liegende

Blattfedern

erhalten. Um

Kuppen

und

Senken einfacher befahren zu können, waren die

Federungen

der mittleren und der hinteren Triebachsen mit

Ausgleichshebeln

versehen worden. So war gesichert, dass die

Achslasten

immer eingehalten wurden.

Diese wurden als führend eingebaut und sie

erlaubte es, das Tempo auf mehr als 50 km/h zu steigern. Damit sind wir

aber auch gleich bei der

Laufachse

der Baureihe angetroffen und können uns diese ansehen, denn nur so haben

wir auch gleich die korrekte

Bauart

Mogul. Bei der

Laufachse

handelte es sich um eine

Bissellaufachse.

Deren Rahmen war als Deichsel ausgeführt worden. Diese wiederum war an

einem Ende mit dem Rahmen der

Lokomotive

beweglich verbunden worden. Am anderen Ende dieses einfachen Rahmens war

dann die eigentliche Laufachse eingebaut worden. Kräftige

Federn

sorgten dafür, dass der Rahmen zentriert wurde. Auch hier wurden liegende

Blattfedern

benutzt. Die

Achse

selber unterschied sich bei Aufbau und der

Lagerung

nicht gross von den

Triebachsen.

Auch bei der

Laufachse

kamen daher innenliegende

Gleitlager

zu Anwendung. Obwohl der Rahmen abgefedert wurde, konnte sich die

Laufachse in der vertikalen Richtung mit einem linearen Gleitlager

verschieben. Das eigentliche

Achslager

besass ebenfalls

Lagerschalen

aus

Weissmetall

und daher wurden auch diese mit

Öl

geschmiert. Auf den Achswellen wurden schliesslich die

beiden

Räder

aufgezogen. Auch hier wurden dazu

Speichenräder

mit aufgezogener

Bandage

verwendet. Der fertige

Radsatz

hatte aber nur noch einen Durchmesser von 870 mm erhalten. Das war auch

für

Laufachsen

ein sehr geringer Wert, der aber dafür sorgte, dass das Gewicht der

Laufachse verringert werden konnte. Sie sehen, es wurde Gewicht gespart,

wo es nur ging.

Diese bestand aus den bekannten Paketen der

Blatt-feder.

Wie bei der führenden

Triebachse

war die

Feder

hier oben eingebaut worden. Hier musste das jedoch erfolgen, weil es

unterhalb der Deichsel schlicht keinen Platz mehr gab. Damit auch die Laufachse einen Teil der Last auf-nehmen konnte, musste sie zusätzlich abgestützt werden. Aus diesem Grund wurde im Plattenrahmen eine Abstützung verbaut. Diese war so aufgebaut worden, dass sich

die

Lauf-achse

frei bewegen konnte. Die dazu erforder-lichen Gleitplatten wurden zu

Verringerung der Reibung mit

Öl

geschmiert. Eine damals durchaus übliche Lösung, die erst mit den

Fetten

geändert wurde. Mit der

Laufachse

haben wir das

Laufwerk

nach dem Baumuster Mogul aufgebaut. Der komplette

Radstand

wurde bei der

Lokomotive

CI mit 6 000 mm angegeben. Wobei dieser Wert nur im geraden

Gleis

für beiden Seiten galt. Durch die

Bissellaufachse

gab es in den

Kurven

eine Änderung des Winkels, womit sich die beiden Seiten leicht verschoben.

Der Wert war jedoch so gering, dass es nur wenige Millimeter waren. Auch wenn unsere

Lokomotive

nun auf dem

Fahrwerk

steht, eigentlich haben wir damit erst einen speziellen Wagen erhalten. Um

daraus ein

Triebfahrzeug

zu machen, musste ein

Antrieb

eingebaut werden. Bei der

Achsfolge

1’C betraf das die drei im Rahmen der Lokomotive gelagerten

Achsen.

Daher wurde vorher in diesem Bereich auch von den

Triebachsen

gesprochen. Wobei das eigentlich nur bei einer Achse stimmte.

Wegen dem

Antrieb

mussten die beiden Maschinen mit einem

Versatz

versehen werden. Dieser wurde bei die-sen Maschinen wegen der Anzahl

Zylinder

auf 90 Grad festgelegt. Im Zylinder wurde mit Hilfe des Dampfes eine lineare Bewegung erzeugt. Diese wurde nun auf die Kolben-stange übertragen, welche durch den Zylinder geführt worden war. Das zweite Ende dieser waagerecht verlaufenden Kol-benstange befand sich beim Kreuzgelenk. Dieses Gelenk lenkte die lineare Bewegung nur um. Wegen den hier entstehenden Kräften, musste

das

Kreuzgelenk

geführt werden. Hier kam eine doppelte Führung zur Anwendung. Am Kreuzgelenk war die zweite Schubstange ange-schlossen worden. Diese Stange endete schliesslich im Kurbelzapfen der zweiten angetriebenen Achse. Diese

Achse

musste wegen dem im

Kreuzgelenk

maximal erlaubten Winkel gewählt werden. Wir haben damit nun aber die

Triebachse

kennen gelernt, denn korrekt durfte nur diese direkt angeschlossene

Triebachse als solche bezeichnet werden. Die anderen Achsen galten als

Kuppelachsen. Für die beiden

Kuppelachsen

waren waagerecht verlaufende

Kuppelstangen

verbaut worden. Diese waren im Bereich der

Triebachse

mit einem

Gelenk

versehen und hingen im

Kurbelzapfen

der beiden Endachsen. Dieses Gelenk sorgte dafür, dass die drei

angetriebenen

Achsen

unabhängig voneinander der

Federung

folgen konnten. Ein Prinzip, das bei Dampflokomotiven mit nur zwei

Dampfmaschinen

sehr oft angewendet wurde.

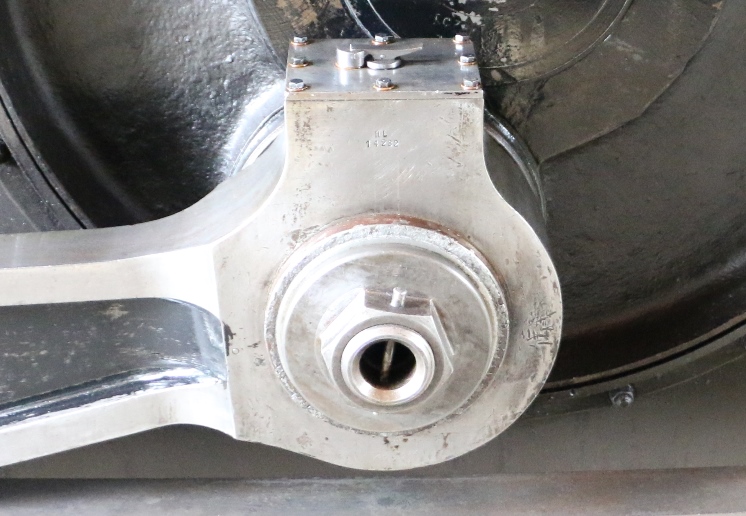

Diese waren ein Bestandteil der Gussteils

und sie waren nicht bei jeder

Achse

gleich ausgeführt worden. Mit an-deren Worten war der Unterschied zwischen

der

Trieb-achse

mit grossen Gewicht und den beiden

Kuppelachsen

mit kleinem Gewicht zu erkennen. Ein Stangenantrieb hatte viele Gelenke und Drehlager. Die-se fanden sich bei jedem Rad bei den Kurbelzapfen, aber auch beim Kreuzgelenk. Hier kamen die damals üblichen Gleitlager zur Anwendung. Auch bei diesen

Lagern

wurden

Lagerschalen

aus

Weiss-metall

verwendet. Diese Lager wurden jetzt aber mit einer kompakten

Nadelschmierung

versehen. So konnte das

Öl

dosiert zugeführt werden, was den Verbrauch verringerte. Die Aufgabe des

Kurbelzapfens

bestand eigentlich darin, aus der linearen Bewegung eine drehende zu

machen. Damit entstand nun im

Rad

ein

Drehmoment,

das für den

Antrieb

genutzt werden konnte. So wurde das Drehmoment mit Hilfe der

Haftreibung

zwischen der

Lauffläche

und der

Schiene

in

Zugkraft

umgewandelt. Diese Kräfte wurden nun im Rahmen der

Lokomotive

gebündelt und so auf die

Zugvorrichtungen

übertragen. Mit den beiden

Dampfmaschinen

konnte bei der Reihe CI eine maximale

Zugkraft

von 55 kN erzeugt werden. Diese Werte konnten jedoch im gesamten Bereich

der Geschwindigkeit gehalten werden. Wegen den vorhandenen

Achslasten

konnte die

Anfahrzugkraft

jedoch dafür sorgen, dass die

Adhäsion

überschritten wurde. Das führte dazu, dass die

Triebachsen

leer durchdrehen. Ein Aufbau von Zugkraft war in dem Fall nicht mehr

möglich. Um bei schlechtem Schienenzustand die

Haftreibung

der

Räder

auf diesem hohen Wert zu halten, wurde die

Lokomotive

mit einer

Sandstreueinrichtung

ausgerüstet. Dabei wurde der

Quarzsand,

der in einem Sanddom über dem

Kessel

gelagert wurde, durch eine Leitung vor die erste

Triebachse gerieselt. Eine Unterstützung durch Luft, oder Dampf

gab es hingegen nicht. Die Anlage funktionierte alleine mit der

Schwerkraft.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Diese

Bauweise ist jedoch besser als Typ Mogul bekannt. In der Schweiz gab es

viele Maschinen die nach dieser

Diese

Bauweise ist jedoch besser als Typ Mogul bekannt. In der Schweiz gab es

viele Maschinen die nach dieser

Die

Die

Schliesslich

wurden auf den

Schliesslich

wurden auf den  Um

die

Um

die

Wegen

dem geringen Durchmesser erreichte die

Wegen

dem geringen Durchmesser erreichte die

Die

Aufgabe des

Die

Aufgabe des

Die

in den einzelnen

Die

in den einzelnen