|

Mechanische Konstruktion |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wie bei den meisten Dampflokomotiven wurde

auch hier als tragendes Element ein Rahmen verwendet. Es wurde bei allen

Lokomotiven

dieser Baureihe ein damals üblicher

Plattenrahmen

aufgebaut. Dieser bestand aus Stahlblechen, Gussteilen und vereinzelt auch

aus Profilen. Der Hauptanteil fiel aber auf die 30 mm starken Bleche.

Diese wurde vor der Montage zugeschnitten und wo es möglich war, mit

Aussparungen versehen.

Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass die

teuren Schrauben nur dort benutzt wurden, wo lösbare

Ver-bindungen

erforderlich waren. Im Laufe dieses Ab-schnitts werden wir erfahren, wo

das genau erfolgte und teilweise auch den Grund betrachten. Hauptteile waren die beiden Längsträger. Diese wur-den mit verteilten Querträgern so verbunden, dass ein rechteckiges Bauteil entstand. Eine übliche Bau-weise, die noch lange angewendet werden sollte. Speziell waren dabei nur die beiden am Ende

der Längsträger angebrachten Bauteile. Diese wurden als

Stossbalken

ausgebildet und wir müssen uns daher diese Bereiche etwas genauer ansehen,

denn das Ende war wichtig. In der Mitte des

Stossbalkens

wurden die

Zugvorrich-tungen

nach den Normen der

UIC

eingebaut. Dazu war im Rahmen der

Zughaken

vorhanden. Dieser wurde mit kräftigen

Spiralfedern

nach hinten gezogen, so dass der Haken in der Regel bündig am Stossbalken

anliegen konnte. Führungen sorgten dafür, dass sich der Zughaken jedoch

nur in der Längsrichtung bewegen konnte. Eine radiale Einstellung war

daher nicht vorhanden. Am

Zughaken

wurde die

Schraubenkupplung

montiert. Diese war so beweglich, dass sie sich auch seitlich auslenken

konnte. Das sorgte dafür, dass die

Zugkräfte

nicht immer optimal in den Haken und damit in den Rahmen geleitet werden

konnten. Ein Problem, das erst behoben werden konnte, als sich auch die

Zughaken seitlich bewegen konnten. Zur Zeit dieser

Lokomotiven

hatte man diese Erkenntnis jedoch noch nicht erlangt.

Diese einfache Ablage war eines der Bauteile,

das mit Profilen aufgebaut wurde. Damit haben wir aber die hier verbauten

Zugvorrichtungen

abgeschlossen und kön-nen uns dem zweiten Teil der Einrichtungen zuwenden. Mit der beweglichen Schraubenkupplung nach UIC war es schlicht nicht möglich, dass Stosskräfte übertragen werden konnten. Daher mussten die Zugvorrichtungen mit den beiden seitlich am Stossbalken montierten Stossvorrichtungen ergänzt werden. Diese wurden mit vier Schrauben am

Stossbalken

angebaut. Dank dieser lösbaren

Verbindung

war es in einer Werkstatt leicht möglich defekte Elemente auszu-tauschen. Die Stossvorrichtungen bestanden aus Puffern. Hier wurden, wie es damals üblich war, Stangenpuffer verwendet. Bei diesen konnte sich die namensgebende Stange gegen die Kraft von kräftigen Spiralfedern bewegen. Die

Federn

sorgten zudem dafür, dass die nicht benutzten

Stossvorrichtungen

an den äusseren Anschlag gedrückt wurden. So konnte der komplette Federweg

immer für die Aufnahme der Kräfte genutzt werden. Abgeschlossen wurden die

Stossvorrichtungen

mit den runden

Puffertellern.

Diese waren auf der Stange befestigt worden und sie wurden nicht bei

beiden

Puffern

identisch ausgeführt. Der auf der linken Seite montierte

Stangenpuffer

hatte einen flachen Teller. Rechts wurde jedoch ein gewölbter Pufferteller

montiert. So war gesichert, dass sich nie zwei gleich ausgebildete

Lösungen treffen konnte. Wichtig war das in den

Kurven.

Um das zu verhindern waren in diesem Bereich

Gussteile als Abstützung vor-handen. Da dieser Bereich verkleidet wurde,

waren die Teile jedoch nicht zu erkennen. Es waren zugleich auch die

einzigen Gussteile. Da beidseitig vom Plattenrahmen zwei identisch ausgerüstete Stossbalken montiert wurden, können wir bereits die Länge der Lokomotive bestimmen. Diese betrug bei allen zwölf Maschinen 10 355 mm. Da nun auch die Länge der

Puffer

genormt war, können wir daraus auch die effektive Länge des Rahmens

ableiten. Diese war mit 9 055 mm deutlich unter zehn Metern. Damit haben

wir eine eher kurze

Lokomotive

erhalten. Mit den Zug- und

Stossvorrichtungen

nach den Normen der

UIC

haben wir aber noch nicht alle Anbauteile kennen gelernt. Unterhalb des

Plattenrahmens

war in erster Linie das

Fahrwerk

eingebaut worden. Dieses werden wir später im nächsten Kapitel noch

genauer ansehen. Jedoch hatte dieses weitere Anbauteile zur Folge, die dem

Laufwerk

als Schutz dienten. Diese geben uns nun auch einen Hinweis zu den

Fahrrichtungen. Auf beiden Seiten der

Lokomotive

wurden am Rahmen Halterungen montiert. Soweit gab es keinen Unterschied,

denn sie wurden überall gleich aufgebaut. Dabei waren sie so ausgerichtet

worden, dass sie ein paar Zentimeter über dem Kopf der

Schienen

endeten. Wenn wir nun aber zu den an diesen Halterungen angebrachten

Baugruppen kommen, dass beginnen die grossen Probleme. Beginnen wir mit

der vorderen Seite.

Die hier vorgestellte Baureihe bildete davon

keine Ausnahme und so wurden dort an den Halterungen

Schienenräumer

montiert. Diese waren nach einem einheitlichen Muster aufgebaut worden.

Zur Befestigung kamen Schrauben zur Anwendung, denn nur so konnte die Höhe

eingestellt werden. Die Aufgabe dieser Schienenräumer bestand darin allenfalls auf dem Gleis liegende Gegenstände zur Seite hin am Laufwerk vorbei zu leiten. Nur mit der Halterung wäre die Gefahr bestanden, dass der Räumer zu Innenseite wegge-drückt werden konnte. Damit das nicht so leicht erfolgen konnte,

wurde zwischen den Halterungen eine Stange eingebaut. So waren die

Schienenräumer

stabilisiert worden und konnten ihre Aufgabe übernehmen. Wir können uns damit der Rückseite zuwenden. An Stelle der Schienenräumer wurden dort nur Bündel aus Reisig montiert. Diese waren dafür vorgesehen, die Schienen wie ein Besen zu reinigen. Da sie diese aber nicht berührten, war das

eine grobe Reinigung vor grösseren Objekten. Somit war klar, die

Lokomotive

der Reihe CI war für eine Fahrrichtung ausgelegt worden, denn sonst hätte

man beidseitig

Schienenräumer

montieren müssen. Es wird nun Zeit, dass wir uns auf die obere

Seite des

Plattenrahmens

begeben. Wie bei den Dampflokomotiven üblich, war das markanteste Bauteil

der

Kessel.

Diesen werden wir später noch im Detail ansehen und spannend dabei ist

jetzt eigentlich nur, dass davon kaum etwas zu sehen war. Bei den

Maschinen mit den Nummern 81 bis 88 war zumindest das Umlaufblech, das

sonst dem Kessel entlang lief noch vorhanden. Ein

Kessel,

der nicht zu erkennen war und ein Umlaufblech, das kaum den Namen wert

war, lässt eine spannende Geschichte bei den anderen Aufbauten erwarten.

Diese bestanden aus den beiden seitlichen

Wasserkästen, dem

Führerhaus

und dem

Kohlenfach.

Soweit gab es zwischen den beiden Herstellern keinen Unterschied. Da es

jedoch nicht mehr gemeinsame Punkte gab, müssen wie die Aufbauten getrennt

ansehen. |

|||

|

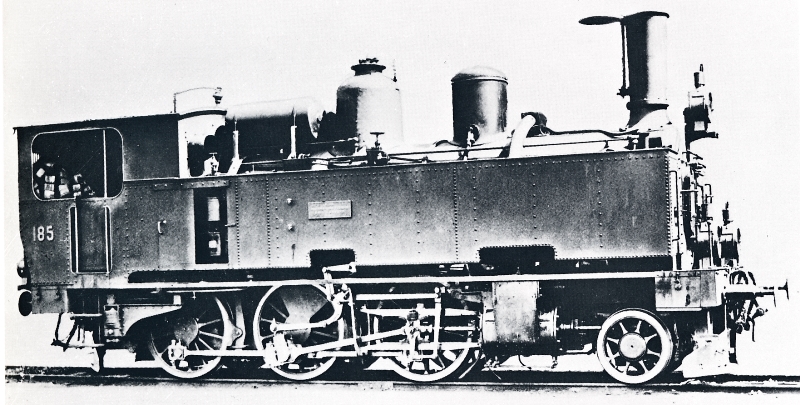

Aufbauten der

Nummern 81 bis 88 |

|||

|

Beginnen wir mit den

Lokomotiven,

die mit den Betriebsnummern 81 bis 88 in Esslingen gebaut wurden. Diese

hatten zwei markante Aufbauten. Zum einen waren das die beiden zeitlich

von

Kessel

montierten

Wasserkästen und das

Führerhaus

mit dem

Kohlenfach.

Im kaum erkennbaren Fach konnten bis zu 2.5 Tonnen

Kohle

geladen werden. Wobei bei der

Gotthardbahn genau genommen

Briketts

aus Ruhrkohle verwendet wurden.

Wir beginnen die Betrachtung des

Führerhauses

und damit mit den Aufbauten mit der

Frontwand.

Diese wurde um den

Kessel

aufgebaut und war kaum zu er-kennen. Im sichtbaren Bereich der Frontwand waren zwei Fenster eingebaut worden. Diese waren jedoch nicht sehr gross und sie fanden auf beiden Seiten des Kessel über den Wasserkästen ihren Platz. Wie bei Dampfloko-motiven üblich, waren sie oben und unten rund aufge-baut worden. Das hier verwendete Glas war gehärtet worden

und bildete so bei einem Bruch keine scharfkantigen Scherben. Daher dürfen

sie nicht mit den heute üb-lichen Lösungen verglichen werden. Um den Blendeffekt der tief stehenden Sonne etwas zu mildern, waren über den beiden Frontfenster auffällige und stark gerundete Sonnendächer montiert worden. So war die Frontwand, die keine weiteren Merkmale mehr hatte, nach den damals üblichen Regeln ausgebaut worden. Dazu gehörte auch, dass diese Fenster von innen geöffnet werden konnten. Eine Möglichkeit, die hier wegen dem Führerhaus öfters benutzt wurde.

Die Wände wurden nach hinten bis zum

Abschluss der

Lokomotive

aufgebaut und umfassten so auch das dort montierte

Kohlenfach.

Neben den einfachen Wänden war in der hinteren oberen Hälfte eine grosse

Öffnung vorhanden. Diese umfasste etwas zweidrittel von der Länge. Im Bereich dieser Öffnung waren dann die seitlichen Zugänge vorhanden. Diese waren für das Lokomotivpersonal vorgesehen und mussten vom Boden her erreicht werden. Dazu waren unter dem Führerhaus erforderlichen Lei-tern montiert worden. Die Leitern mit den Sprossen aus einfachem

Stahlblech konnten aber nur mit den im Bereich der Seitenwand montierten

Griffstangen

bewältigt werden. Eine Lösung, die nie so richtig verändert wurde. Der Zugang selber war mit einer einfachen Türe verschlossen worden. Diese reichte jedoch ebenfalls nur bis zu Hälfte. Es war also eine Absturzsicherung vorhanden, die damals durchaus nicht üblich war. Speziell war eigentlich nur, dass die rechte

Stange auch im Bereich der Öffnung vorhanden war. Jedoch führte das dazu,

dass die Löcher in den Seitenwände nicht mehr so dominant wirkten, wie sie

effektiv waren. Es wird Zeit, dass wir uns der Rückwand zuwenden. Diese wurde in der unteren Hälfte leicht nach hinten gezogen. Wegen dem dort benötigten Berner Raum, musste das von Stossbalken schräg bis zur Hälfte erfolgen. Wobei die Modelle aus Esslingen in diesem

Punkt noch gnädig waren. Der obere Teil war einfach senkrecht nach oben

gezogen waren. Da sich nun das

Kohlenfach

vollständig im

Führerhaus

befand, musste eine Öffnung vorgesehen werden. Die Rückwand besass daher eine grosse Lucke,

die ausgeklappt werden konnte. Dabei war die Lucke so aufgebaut worden,

dass sie nach aussen geklappt wurde und dort eine schräge Fläche bereit

stellte. So konnte die Abdeckung dazu genutzt werden, die

Kohlen

in das entsprechende Fach leiten zu können. Die 2.5 Tonnen mussten also

nicht mit Muskelkraft auf der

Lokomotive

verladen werden. Nach dem Verlad wurde die Lucke geschlossen.

Dieser Überstand verhinderte, dass das

Dachwasser in den Innenraum tropfen konnte. Eine Lösung, die damals auch

üblich war und so hatten die Ma-schinen mit den Nummern 81 bis 88 ein

damals durchaus üblichen

Führerhaus

erhalten. Vor dem Führerhaus waren die beiden seitlich vom Kessel montierten Wasserkästen vorhanden. Deren oberen Abschluss fanden sich auf etwa der gleichen Höhe, wie die untere Kante der seitlichen Öffnung der Seitenwand. Unten war jedoch ein Umlaufblech vorhanden,

das erkannt werden konnte, weil es zwischen diesem und dem unteren

Abschluss eine schmale Lücke gab. Eine sehr besondere Lösung, da die

Wasserkästen sonst auf dem Blech abgestellt wurden. Im Gegensatz zu den

Tenderlokomotiven

der anderen Bahnen wurden die Kästen in der Längsausrichtung bis in den

Bereich der

Rauchkammertüre

verlängert. Das führte zu einem grossen Vorrat. Bei den Maschinen mit den

Nummern 81 bis 88 wurde dieser mit 7.0 m3

angegeben. Wichtig war dieser grosse Vorrat, wegen der langen Steigung von

Giubiasco nach Rivera und wegen der Tatsache, dass dort kein Wasser

gefasst werden konnte. Soweit können wir die Aufbauten bei den

Lokomotiven

mit den Nummern 81 bis 88 abschliessen. Klar waren noch weitere Punkte

vorhanden, diese werden aber später noch erwähnt werden. Im Moment haben

wir noch das Problem, dass wir bei vier Lokomotiven die Aufbauten noch

nicht kennen gelernt haben. Daher wird es Zeit, dass wir uns den ein Jahr

später gelieferten Maschinen mit den Betriebsnummern 89 bis 92 zuwenden. |

|||

|

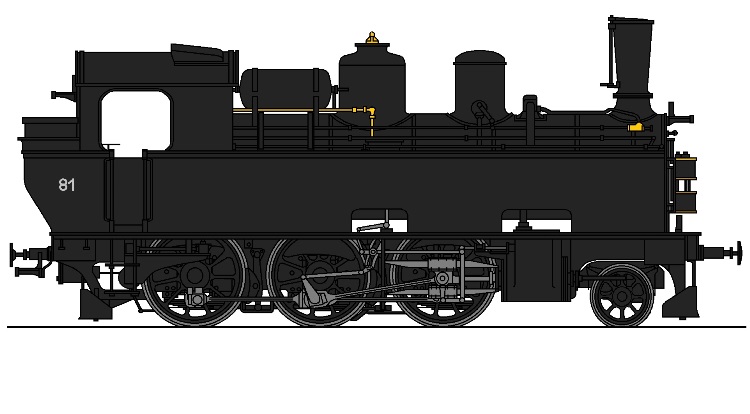

Aufbauten der

Nummern 89 bis 92 |

|||

|

Bei den bei der SLM gebauten

Lokomotiven

wurden Änderungen vorgenommen, die sich optisch auf die Erscheinung der

Baureihe auswirken sollten. Hier flossen jedoch bereits erste Erfahrungen

mit den aus Esslingen gelieferten Modellen ein. Dort war das grösste

Problem die hohe Staubbelastung im

Führerhaus,

wenn die

Kohlen

verladen wurden. Daher sollte hier das

Kohlenfach

aussen montiert werden. Das führte dazu, dass sich die Sache optisch

anders präsentierte.

Daher betrachten wir nun auch diese Maschinen

mit allen Bereichen, wie das zuvor bei den Nummern 81 bis 88 erfolgt war.

Der Anfang macht dabei das

Führerhaus,

das nun zwischen dem

Kohlenfach

und den

Wasserkästen ein-geklemmt wurde. Der grundsätzliche Aufbau bestand aus den beiden Seiten-wänden, der Rückwand und der vorne aufgestellten Front-wand. Abgedeckt wurde das ganze von einem Dach. Auch bei diesen Maschinen war die

Frontwand

hinter den

Wasserkästen verdeckt und sie umfasste den Kessel. Selbst die

beiden

Frontfenster

mit den Gläsern aus gehärtetem Glas waren vorhanden. Das war auch ein

Bereich, bei den nicht viel verändert werden konnte. Wenn wir so denken, haben wir die Rechnung

nicht mit den Herstellern gemacht. Die SLM verzichtete auf die Montage der

Sonnendächer.

Diese wirkten nur bedingt gegen den Blendeffekt der Sonne und waren daher

unnützen

Ballast.

Ein Punkt, der gerade bei diesen vier

Lokomotiven

wichtig war. In der Geschichte sollten sie in der Schweiz als die

schwersten nach der

Bauart

Mogul gebauten Lokomotiven in die Bücher kommen. Da war der Verzicht

logisch.

Da nun aber bei den Modellen der SLM das

Kohlenfach

nicht eingebunden wurde, waren die beiden Seitenwände deutlich kürzer

ausgefallen. Das führte letztlich zum optischen Unterschied, auch wenn er

nicht alleine dafür ver-antwortlich sein sollte. Auch bei den Nummern 89 bis 92 war der Zugang über die beiden seitlichen Türen möglich. Wie ich es vorher schon angedeutet habe. In diesem Bereich gab es keine Änderungen zu dem Modellen aus Esslingen. Es war nun einer der wenigen Bereiche, die

nicht verändert werden konnten. Wenn wir einen Unterschied suchen, dann

würden wir ihn bei der Position finden. Obwohl er anhand der Lücke nach

hinten verschoben war, blieb er am gleichen Ort. Nach hinten schloss sich das Führerhaus mit der Rückwand ab. Diese war senkrecht aufgestellt worden und sie besass in der unteren Hälfte eine Öffnung, die mit Balken leicht verschlossen werden konnte. Im oberen Teil waren aber zwei Fenster

vorhanden, die nach den gleichen Regeln der

Frontwand

aufgebaut wurden. So war die Sicht nach hinten bei den Maschinen der SLM

etwas besser gelöst worden, denn bei den anderen war bekanntlich nichts

vorhanden. Abdeckt wurde das Führerhaus mit einem gewölbten Dach. Im Gegensatz zu den Modellen aus Esslingen war nun aber eine kräftigere Rundung vorhanden. So wirkte das Führerhaus höher und wichtiger. Nicht verändert wurde in diesem Punkt

eigentlich nur der Überstand, der auch hier verhinderte, dass das

Dachwasser in den

Führerstand

tropfen konnte. Doch noch können wir hier das Dach nicht abschliessen. Bei den Nummern 81 bis 88 war kaum ein Abzug

der Wärme vorhanden. So wurde es im Sommer im

Führerstand

sehr heiss. Damit das etwas gemildert werden konnte, war bei den Modellen

der SLM auf dem Dach ein Abzug vorhanden. So konnte dort die heisse Luft

aus dem Fahrzeug geführt werden. Der Aufbau war so, dass sogar durch den

Fahrtwind ein zusätzlicher Sog entstehen konnte. Das

Führerhaus

sollte daher nicht so heiss werden.

Jedoch war das nur eine Auswirkung der

Bauart,

wo einfach das Blech bis zum Ende gezogen wurde. Dieses war deutlich

verändert worden, denn hier war die schräge Wand stärker nach hinten

gezogen worden. Nötig wurde diese Lösung, die auch als Rucksack bezeichnet wurde, wegen der Tatsache, dass hier das Führerhaus vom Kohlenfach befreit wurde. So wurde das Fach nicht ganz so hoch und der Führerraum konnte auch nicht ausreichend verkürzt werden. In der Folge musste der Platz anders

beschafft werden und das ging nun mal mit dem Zurücksetzen der Rück-wand.

Sie sehen der Platz war wirklich gut ausgenutzt worden. Mit dem oben noch sichtbaren Teil des

eigentlichen

Kohlenfachs,

konnten auch hier 2.5 Tonnen

Kohlen

verladen werden. Damit wurde gegenüber den Model-len aus Esslingen der

Vorrat nicht erhöht. Die gut sichtbaren Veränderungen waren daher wirklich

nur eine Folge der Tatsache, dass das Kohlenfach nicht mehr im

Führerhaus

eingebaut wurde. Gebrochene

Briketts

waren jetzt auch nicht mehr so unbeliebt. Uns bleiben nur noch die beiden vor dem

Führerhaus

aufgebauten

Wasserkästen. Diese wurden, wie bei den Modellen aus Esslingen bis

nach vorne zur Türe der

Rauchkammer

geführt. Auch der obere Abschluss entsprach den älteren Maschinen. Jedoch

wurden die Wasserkästen auf dem Umlaufblech abgestellt und die Lücke

verschwand. Deren Nutzen war nicht gegeben und daher wurde auf diesen

Bereich verzichtet. Wichtiger waren wohl eher die damit

verbundenen Anpassungen bei der Füllmenge. Die

Lokomotiven

der SLM konnten in den beiden

Wasserkästen einen Vorrat von 7.4 m3

Wasser aufnehmen. Das waren ganze 400 Liter mehr, als das bei den Modellen

aus Esslingen der Fall war. Ein Punkt, der klar ein Mehrgewicht zur Folge

hatte und dieses musste nun mit dem

Fahrwerk

auf das

Gleis

abgestützt werden. Das erfolgt jedoch in einem eigenen Kapitel.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

einzelnen Bauteile für den

Die

einzelnen Bauteile für den

Die

nicht benutzte

Die

nicht benutzte

Ein

Problem gab es mit der Einleitung der Kräfte in den

Ein

Problem gab es mit der Einleitung der Kräfte in den

Zuerst

stellt sich natürlich die Frage, wo denn vorne ist. Bei Dampfloko-motiven

ist das eigentlich noch ganz einfach, denn vorne ist dort, wo der

Zuerst

stellt sich natürlich die Frage, wo denn vorne ist. Bei Dampfloko-motiven

ist das eigentlich noch ganz einfach, denn vorne ist dort, wo der

Wie

vorher angedeutet, war das

Wie

vorher angedeutet, war das  Wenn

wir nun zu den beiden Seitenwänden kommen, dann haben wir es etwas

einfacher, denn zwischen den beiden Seiten gab es schlicht keinen

Unter-schied.

Wenn

wir nun zu den beiden Seitenwänden kommen, dann haben wir es etwas

einfacher, denn zwischen den beiden Seiten gab es schlicht keinen

Unter-schied. Dieses

Dieses  Im

groben Überblick können wir feststellen, dass eigent-lich gegenüber den

älteren Modellen wirklich nur das

Im

groben Überblick können wir feststellen, dass eigent-lich gegenüber den

älteren Modellen wirklich nur das