|

Entwicklung und Beschaffung |

||||

| Navigation durch das Thema | ||||

| Baujahr: | 1882 - 1883 | Leistung: | 368 kW / |

|

| Gewicht: | 60.5 - 62.6 t | V. max.: | 60 - 65 km/h |

|

| Normallast: | 120 t bei 20 km/h | Länge: | 10 355 mm |

|

|

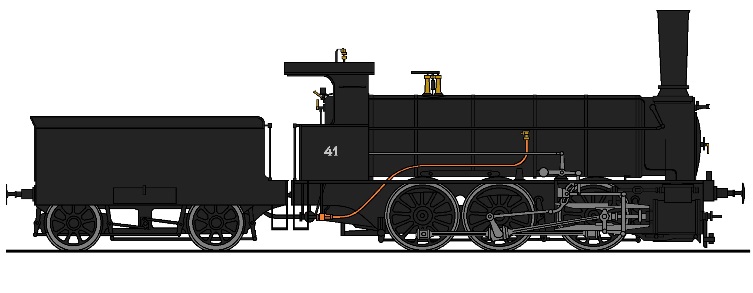

Für die flachen Abschnitte nördlich und

südlich der

Bergstrecke

waren mit den Baureihen BI und den

entsprechenden Modellen aus den Beständen der Tessiner Talbahnen genug

Maschinen vorhanden. Die Lücke dazwischen sollte mit einer grossen

Lokomotive

mit

Schlepptender

überbrückt werden. Somit waren die Maschinen für die neuen

Schnellzüge

bis Bellinzona vorhanden und auch über die Strecke nach Luino konnten

diese verkehren.

Danach ging es flacher zur Sache. Wobei der

Sotto Ceneri durch Hügel gekennzeichnet war, die über-quert werden

mussten. So gab es auch im Süden steilere Abschnitte, die befahren werden

mussten. Einziger Unterschied ist, die Strecke über den Mon-te Ceneri ist um einiges kürzer, als die Gotthard-strecke. Das sollte letztlich Auswirkungen auf die für diese Strecke bestellten und eingesetzten Lokomotiven haben. Wobei natürlich immer noch die gleichen

Regeln galten, denn auch für diese Maschinen war eigent-lich das Geld gar

nicht vorhanden. Daher sollten wir nachsehen, was vorgesehen war und was

bereits im Einsatz stand. Auf den Strecken der ehemaligen Tessiner Talbahn-en, verkehrten die dort schon vorhandenen Loko-motiven. Das waren im Raum Bellinzona die

Lokomotiven

der

Gruppen

I und II. Bei der Gruppe I handelte es sich um eine

Tenderlokomotive,

die recht langsam war. Das konnte mit der

Schlepptenderlokomotive

der Gruppe II kompensiert werden. Gerade letztere war seinerzeit für die

Reisezüge der neuen Strecke vorgesehen worden. Auch wenn wir mit der

Gruppe

II eine durchaus passende Baureihe hatten, war sie nicht für den Nachbau

vorgesehen worden. Warum es dazu kam, müssen wir auf dem südlichen Netz

ansehen. Dort verkehrten die Modelle der Gruppe III und die hatten

durchaus eine ansprechende Grösse. Zu Beginn für

Güterzüge

vorgesehen, sollte dieses Modell als Muster für die grosse

Universallokomotive

der

Bergstrecke

werden.

Dieses wiederum gelangte anschliessend in

die

Dampf-maschine,

wo das Volumen für den Dampf gemildert wurde. Ein Problem, das es so bei

der

Gruppe

II nicht gab, auch wenn sie über die gleiche Lösung beim

Kessel

ver-fügte. Der Grund waren die flachen Abschnitte. Der Fehler mit dem Kessel konnte nicht behoben werden und so verkehrte diese Lokomotive mit Schlepptender nur zwischen Biasca und Locarno. Dazu waren jedoch die mitgeführten Vorräte

völlig überdimensioniert. Der

Tender

wurde im Betrieb fast nicht leer. So gesehen, hätte sich die Fahrt bis

Chiasso nicht ausgewirkt. Doch die Erfahrungen mit der

Gruppe

III liessen erwarten, dass die

Leistung

für die

Rampen

nicht ausreichend war. Ideal für den Abschnitt über den Ceneri

waren eigentlich die Modelle, die für die

Bergstrecke

beschafft werden sollten. Deren Vorräte hätten für den Abschnitt von

Biasca bis Chiasso ausgereicht und in den Steigungen konnten die Werte vom

Gotthard genommen werden. Die befürchtete Vielzahl von kleineren Baureihen

wäre damit verhindert worden. Doch auch diese Maschine hatte ein grosses

Problem, das wir ansehen müssen. Die Reihe C

war für die

Reisezüge

auf steilen

Bergstrecken

ausgelegt worden. Das führte dazu, dass man zur Einsparung beim Gewicht

auf eine führende

Laufachse

verzichten musste. Nur schon der

Tender

musste an der

Anhängelast

abgezogen werden und so wurde die

Lokomotive

so leicht, wie es nur ging, gebaut. Auf die Geschwindigkeit wirkte sich

das jedoch negativ aus, und so blieb sie mit 55 km/h eher bescheiden.

Aber dann wäre nur noch der Ab-schnitt nach Chiasso übrig geblieben und dort wurde schlicht kein Schlepp-tender benötigt. Warum das so war, müssen wir uns ansehen,

denn so kommen wir dann zur Lösung, die umgesetzt werden sollte. Dampflokomotiven verkehrten mit ihr-em Vorrat beim Brennstoff immer von einem Depot zum anderen. Hin- und Rückfahrten gab es nur bei kleineren Bahnen, wo es oft nur ein Depot gab. Wegen der Vorgeschichte mit den Tes-siner Talbahnen waren die Standorte in Biasca und in Chiasso vorgesehen worden. Diese konnte man auch nach der Er-öffnung

der durchgehenden Linie nu-tzen und sich so Baukosten für die Anlagen

ersparen. In Bellinzona war eigentlich nur der

Bahnhof

vorgesehen worden. Die von Biasca kommenden Züge legten einen Stopp ein

und fuhren weiter. Das war mitunter auch der Grund, warum bei den Tessiner

Talbahnen

Schlepptenderlokomotiven

vorhanden waren. Doch die Geldnot und findige Geldmacher, sollten diese

Idee auf den Kopf stellen. Dazu ein kleiner Einblick in die Geschichte des

Baus und dabei der Anlagen. In der Planung war vorgesehen, dass in

Altdorf ein

Depot

mit

Hauptwerkstätte

entstehen sollte. Jedoch konnten die geforderten Preise für das Land

schlicht nicht bezahlt werden. Das führte dazu, dass letztlich das Depot

nach Erstfeld verschoben wurde. Für die Hauptwerkstätte wurde ein anderer

Standort gesucht und dabei boten sich eigentlich die definierten Standorte

bei den Depots an. Erstfeld war ungeeignet und in Biasca war es zu teuer.

Dieses stand in Biasca und somit zu weit

weg. Daher wurde in Bellinzona ein zusätzliches

Depot

benötigt. Die Distanz für die

Reisezüge halbierte sich damit, und das hatte

direkte Auswirkungen auf die neuen

Lokomotiven. Mit dem zusätzlichen Depot haben wir eine neue Situation erhalten. Im Norden hat sich nichts geändert, dort wurden die Baureihen BI und C vorgesehen. Die Vorräte bei der Reihe C hätten durchaus eine Fahrt bis nach Bellinzona erlaubt. Zwar waren dann kaum noch Reserven

vorhanden. Hinzu kam der langsame

Reisezug

auf dem Abschnitt im Tessin. Dort hatte man mit den

Lokomotiven

der

Gruppe

II bereits passende Modelle. Was jedoch fehlte, war die zugkräftige Maschine für die Steigungen am Monte Ceneri und im Sotto Ceneri. Dort könnte man nun auch die Modelle der Baureihe C be-nutzen, denn diese passten ideal. Das Problem war, dass die Distanz für eine

Lokomotive

mit

Schlepptender

zu gross war. Eine Fahrt von Bellinzona nach Chiasso und zurück wäre ohne

Probleme möglich gewesen. Das

Depot

in Chiasso müsste nicht mehr aufgesucht werden. So schön das klingt, bei einer

Dampflokomotive war das oft nur ein Wunsch des dicken Direktors.

Betrieblich machte das jedoch keinen Sinn. Die Vorräte mussten, ob sie auf

der

Lokomotive

verstaut wurden, oder sich in einem

Tender

befanden, auch befördert werden. Beim

Kohlenwagen

kam dessen Gewicht auch noch hinzu. Das konnte nicht der

Anhängelast

zugeschlagen werden. Am Monte Ceneri war das jedoch ein Problem.

Ziehen wir nun den halben Vorrat für eine Fahrt ab, dann sind wir bereits bei einem Gewicht von 18 Tonnen. Damals entsprach das fast zwei

Reisezugwagen,

die nicht mitgenommen werden konnten. Sie sehen, das waren bei einem

Tender

deutliche Einbussen. Die Berechnung der für eine Fahrt benötigten Vor-räte beschränkte sich nur auf die Kohlen. Diese konnten unterwegs bei einem kurzen Halt nicht nachgefüllt werden. Beim Wasser funktionierte das sogar ohne

Probleme und das musste auch mit den grossen Modellen gemacht werden. Es

gab damals schlicht keine Dampflokomotive, die genug Wasser mitnehmen

konnte. So war die Berechnung auch etwas einfacher und das gab oft

spezielle Lösungen. Auch jetzt wollen wir rechnen. Auf dem

Tender

der

Gotthardbahngesellschaft

konnten 4.5 Tonnen

Kohlen

verladen werden. Wurde dieser Wert nun halbiert, verringert sich das

Gewicht auf rund 2.3 Tonnen. Wenn wir nun das

Kohlenfach der

Reihe BI ansehen, dann erkennen

wir, dass dort zwei Tonnen verladen werden konnten. Somit fehlten nur noch

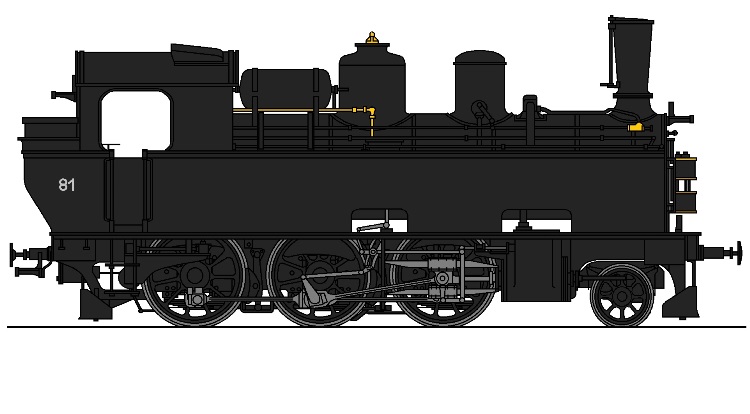

300 Kilogramm und für die würde sich sicherlich ein Platz finden. Wir haben daher die

Lokomotive

für die

Reisezüge am Monte Ceneri bereits definiert. Diese

sollte über die

Zugkraft

der Baureihe C verfügen und daher auch die

gleiche Anzahl

Triebachsen

besitzen. Wegen den benötigten Vorräten wurde auf die Mitgabe des

Tenders

verzichtet und diese auf die Lokomotive gepackt. Damit ergaben sich aber

Probleme mit den

Achslasten.

Daher wurde noch eine

Laufachse

benötigt.

Damit konnte man sich viel Geld für die

Entwicklung der neuen Baureihe ersparen. Trotz allem dürfen wir nicht

vergessen, das Geld war knapp und daher nutzte man die vorhandenen

Möglichkeiten so gut es ging. Für die neue Tenderlokomotive definierte die Gotthard-bahn die Normallasten. Diese sollten auf der steilen Rampe des Monte Ceneri etwa 130 Tonnen betragen und dabei sollte eine Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht werden. Das verlangte eine

Leistung

von rund 500 PS. Werte, die von der Baureihe C

erreicht wurden und die wir nun zum Vergleich der Giganten hinzu nehmen,

denn nun zeigte sich der Nachteil des

Tenders. Da die Eckdaten für den

Kessel

und die

Triebachsen

gleich waren, wie bei der Reihe C hatten

diese die gleiche

Zugkraft.

Die

Tenderlokomotive

konnte dabei rund zehn Tonnen mehr mitnehmen. Das war nicht viel, aber das

leicht höhere Gewicht verhinderte, dass die

Anhängelast

um rund 30 Tonnen erhöht werden konnte. Mit dem Gewicht kommen wir nun zu

einem anderen Vorteil, der die

Lokomotive

für den Ceneri aufweisen konnte. Wegen dem höheren Gewicht ergaben sich

Probleme mit den erlaubten

Achslasten.

Um diese ausgleichen zu können, war eine führende

Laufachse

vorzusehen. Dank dieser sollte sich das Fahrverhalten leicht bessern und

so wurden nun erwartet, dass die

Tenderlokomotive

mit 60 km/h verkehren konnte. Keine grossen Schritte, denn auch hier stand

die

Zugkraft

und nicht die Geschwindigkeit im Vordergrund der Planung.

Hier wurde eigentlich geplant, dass die

neue Be-spannung in Bellinzona erfolgen sollte. Der

Rangier-bahnhof

San Paolo war eine Folge davon. Die

Schlepptenderlokomotive

lief daher vom Gotthard kommend, bis nach Bellinzona. Da auch auf den steilen Rampen des Monte Ceneri in südlicher Richtung Vorspann- und Schiebelokomoti-ven erwartet wurden, war auch die neue Maschine so einsetzbar. Es sollte jedoch leicht anders kommen, denn

die

Lokomotive

war in erster Linie für

Reisezüge auf steilen Abschnitten. Damit stellt sich

aber die Frage, wer dieses Wunderding bauen sollte, denn es gab schon

ähnliche Maschinen, aber nicht mit dieser

Leistung. Eine eigentliche Ausschreibung für diese

Maschine mit der

Achsfolge

Mogul erfolgte jedoch nicht. Der Grund dafür war, dass die Eckdaten der

Reihe C genommen wurden. Um sich die

Kosten für die Planung sparen zu können, bot sich eigentlich an, dass man

zum gleichen Hersteller griff. Dieser konnte so schnell und mit geringen

Kosten arbeiten. Geringe Kosten klangen in den Ohren der Chefs bei der

Gotthardbahn

wie Musik. So wurden bei der Maschinenfabrik Kessler

in Esslingen (D) acht

Lokomotiven

der Baureihe CI vorgesehen. Nur schon diese Bezeichnung zeigt, wie nahe

verwandt diese beiden Typen waren. Der Stückpreis dürfte vermutlich leicht

unter jenem der Reihe C gelegen haben und

die Lieferung sollte im Jahre 1882 auf die geplante Eröffnung hin

erfolgen. Diese aus Esslingen gelieferten Maschinen sollten mit den

Nummern 81 bis 88 versehen werden.

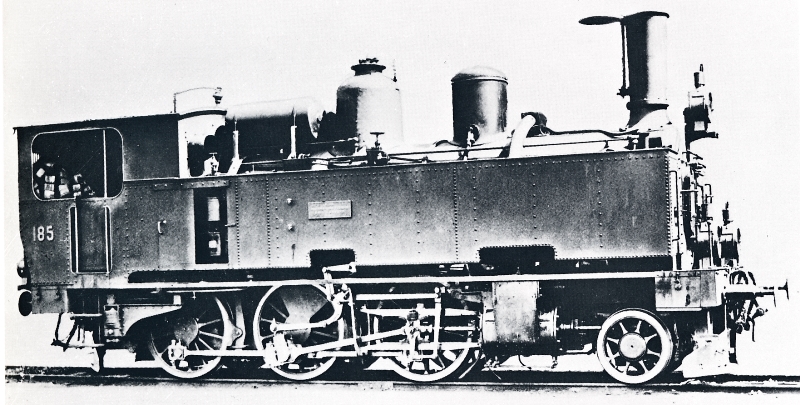

Nur schon diese Tatsache lässt vermuten,

dass die ersten Modelle als Finanzausgleich in Deutschland beschafft

wur-den. Die Reihe war gut und nur ein Jahr später wurde der Hersteller

gewechselt. Die SLM konnten von der Baureihe CI jedoch nur diese vier Exemplare mit den Nummern 89 bis 92 liefern. Optisch konnten die beiden Hersteller jedoch leicht unterschieden werden. Das Modell aus Winterthur war im Bereich

des

Führer-hauses

verändert worden. Technisch waren die

Lokomo-tiven

der SLM jedoch nahezu gleich aufgebaut worden, so dass wir eine

einheitliche Serie von insgesamt 12 Exemplaren hatten. Es war kein Problem der Baureihe, die eine weitere Beschaffung verhinderte. Mit der Betriebsaufnahme er-lebte der Güterverkehr am Gotthard einen Ansturm, dem die Bahn kaum gewachsen war. Immer mehr Maschinen wurden beschafft

werden und dazu gehörten auch die 1883 ausgelieferten Lokomotiven C I von

der SLM in Winterthur. Man musste nach nur einem Jahr den Bestand massiv

erhöhen, denn es waren doch 50%. Damit die schweren

Güterzüge

befördert werden konnten, musste noch mehr gezogen werden. Die Reihe C I

wurde deshalb nahezu ausschliesslich vor

Reisezügen eingesetzt und dort war der Ansturm nicht

so gross, dass viele neue Maschinen benötigt wurden. Alleine die 33

Exemplare der Baureihe C zeugen von dieser

Tatsache. Im

Güterverkehr

hatten die

Schlepptenderlokomotiven

dank dem Verkehr den Sieg errungen.

|

||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | ||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Das

Problem, das noch gelöst werden musste, war aber die Strecke über den

Ceneri und somit das Teilstück bis an die Grenze in Chiasso. Diese war

speziell, besass sie doch Abschnitte, die mit einer

Das

Problem, das noch gelöst werden musste, war aber die Strecke über den

Ceneri und somit das Teilstück bis an die Grenze in Chiasso. Diese war

speziell, besass sie doch Abschnitte, die mit einer

Das

Problem dieser nach dem Baumuster Bourbonnais ge-bauten

Das

Problem dieser nach dem Baumuster Bourbonnais ge-bauten

Sie

war daher in den flachen Abschnit-ten zu langsam unterwegs. Der Verlust

bei der

Sie

war daher in den flachen Abschnit-ten zu langsam unterwegs. Der Verlust

bei der

Das

führte letztlich dazu, dass die

Das

führte letztlich dazu, dass die

Wenn

wir uns die Gewichte des bei der

Wenn

wir uns die Gewichte des bei der

Die

oben gemachten Überlegungen wurden auch vom Direktorium der

Die

oben gemachten Überlegungen wurden auch vom Direktorium der

Auch

die

Auch

die

Eher

speziell war, dass es nur ein Jahr später eine Nachbestellung von weiteren

vier Maschinen gab. Diese erfolgte nun aber nicht mehr an die

Maschinenfabrik Kessler, sondern an die Schweizerische Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM in Winterthur.

Eher

speziell war, dass es nur ein Jahr später eine Nachbestellung von weiteren

vier Maschinen gab. Diese erfolgte nun aber nicht mehr an die

Maschinenfabrik Kessler, sondern an die Schweizerische Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM in Winterthur.