|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

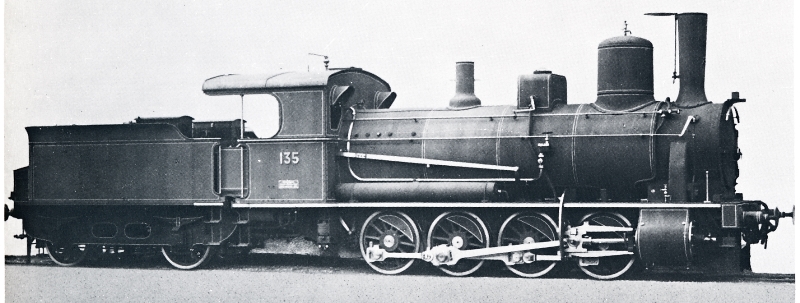

Wir sind beim komplizierten Thema

Dampflokomotive und

Druckluft

angelangt. Diese diente bei diesen Fahrzeugen ausschliesslich den

Bremsen.

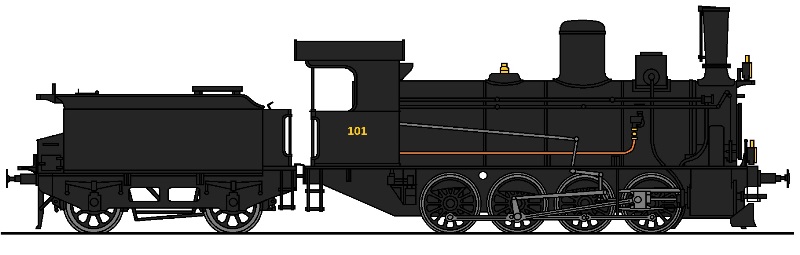

Damit war die Sache einfach, denn wurde das Fahrzeug vor der Einführung

der

Druckluftbremsen

ausgeliefert, gab es keine entsprechenden Einrichtungen. Wir können somit

die

Lokomotiven

mit den Nummern 101 bis 131, also jene aus München, bereits zur Seite

legen.

Doch nun stellt sich die Frage, warum eine Güter-zugslokomotive mit dieser Bremse versehen wurde. Das war einfach, denn einen reinen Einsatz gab es bei der Gotthardbahn nicht. Ab dem Jahre 1895 sollen auch die ersten

Güter-züge

eine

Druckluftbremse

bekommen. Das hatte zur Folge, dass auf den nach

diesem Jahr ausgelieferten Maschinen die Einrichtungen bereits bei der

Auslieferung eingebaut werden mussten. Damit haben wir bei den Reihen D4T

und D 4/4 auch

Druckluft

vorhanden und deshalb müssen wir uns in diesem Thema annehmen. Damit die

Bremse

funktionierte, musste also zuerst eine Vorrichtung verbaut werden, die

ausreichend Druckluft erzeugen konnte. Die zur Erzeugung von

Druckluft

benötigte

Luftpumpe

wurde auf der linken Seite des

Kessels

an der

Frontwand

des

Führerhauses

montiert. Auch hier galt die Regel, dass der erforderliche Platz für die

Bauteile gesucht werden musste. Der hier gewählte Ort war insofern gut,

als man die Luftpumpe kaum erkennen konnte. Wir müssen sie aber trotzdem

etwas genauer ansehen, denn betrieben wurde sie mit Dampf.

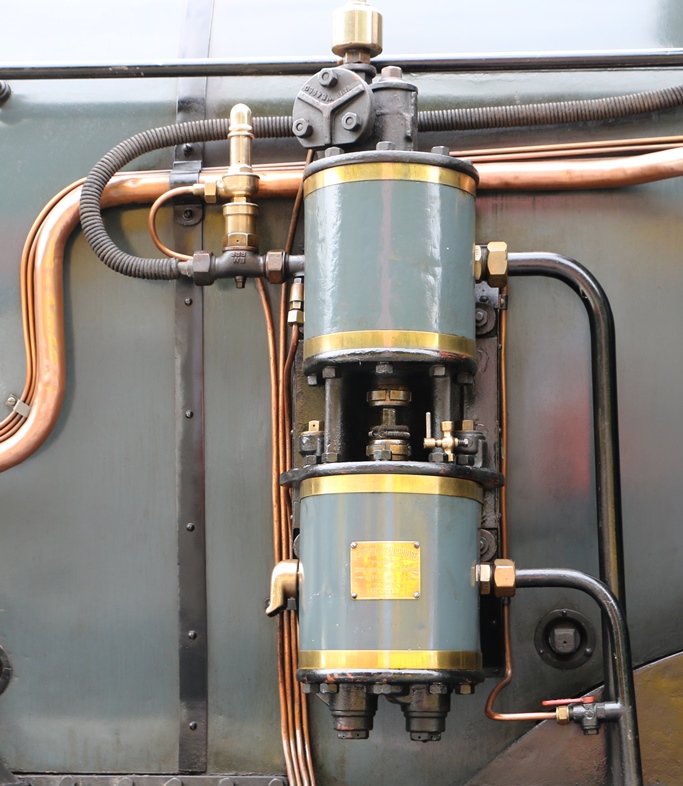

Mit diesem Dampf wurde schliesslich eine

Dampfmaschine

mit einer automatischen Steuerung in Bewegung versetzt. Diese Bewegung

sorgte nun dafür, dass auch auf der pneumatischen Seite mit der

Kolbenstange

ein

Kolben

in Bewegung versetzt wurde. Auf der pneumatischen Seite der Luftpumpe arbeitete eigentlich auch eine besondere Form der Dampfmaschine. Diese wurde mechanisch in Bewegung versetzt und statt Dampf wurde Luft durch den Kolben verdrängt. Einfache

Ventile

sorgten dafür, dass diese Verdrängung nur in Richtung der angeschlossenen

Leitung erfolgen konnte. Es wurde also Luft in das System gepumpt und

daher auch der Name für die

Luftpumpe. Die Leitung führte nur unter dem Kessel durch und endete dort bei den Nummern 132 bis 136 in einem auf dem Umlaufblech mon-tierten Luftbehälter. Bei den fünf Modellen aus dem Nachbau fand

man einen anderen Platz, da hier der Rahmen bereits auf die Aufnahme

dieser Baugruppen vorbereitet werden konnte. Daher war der Behälter bei

den Nummern 141 bis 145 nur noch schlecht zu erkennen. Trotzdem war er

vorhanden. Im Luftbehälter konnte keine Druckluft gespeichert werden. Er diente vielmehr der Bereitstellung eines grösseren Volumens. So konnten auch kurzfristig erfolgte grössere Entnahmen bei der Druckluft aufgefangen werden. Auf die Speicherung konnte verzichtet

werden, da eine Dampf-lokomotive auch ohne

Druckluft

in Betrieb genommen werden kann. Daher war wirklich nur das grössere

Volumen für den Behälter verantwortlich. Auf ein

Überdruckventil

zur Begrenzung des

Luftdruckes

konnte verzichtet werden. Die

Luftpumpe

arbeitete so lange, bis im System für

Druckluft

der Luftdruck jenem des Dampfes entsprach. In diesem Fall stellte die

Pumpe einfach den Betrieb ein. So hatte das System für die Druckluft bei

dieser

Lokomotive

einem maximalen Luftdruck von acht

bar

erhalten, was anderen Baureihen und dem damaligen Wert entsprach.

So finden wir das Bauteil bei allen Lokomotiven an der gleichen Stelle. Genau genommen handelte es sich um die Einrichtung für die akustischen Signale. Auf dem Dach des Führerhauses wurde dazu eine Lokpfeife montiert. Diese arbeitete auf die gleiche Weise, ob sie nun mit Druckluft, oder mit Dampf betrieben wurde. Dort, wo man Dampf zur Verfügung hatte, wurde dieser benutzt. Durch den dort höheren Druck war jedoch das

akustische Signal mit Dampf deutlich lauter. Das war bei den Modellen ohne

Druckluft

sehr wichtig, da so den

Bremsern

Aufträge erteilt wurden. Aktiviert wurde die Pfeife mit einem Griff. Zog man daran, ertönte das Signal durch den ausströmenden Dampf. Erst wenn wieder losgelassen wurde, verstummte die Lokpfeife. Je nachdem, wie kräftig am Griff gezogen

wurde, ertönte ein lauteres oder auch leiseres Signal. Selbst

unterschiedliche Klangfolgen konnten mit etwas Übung mit der

Lokpfeife

ohne Probleme erzeugt werden. Unterschiede bei der

Pfeife

gab es nur durch den Dampfdruck, der nicht immer gleich war. Wir können nun aber zu den pneumatischen

Bremsen

der damit ausgerüsteten Modellen wechseln. Zu Erinnerung sei erwähnt, dass

bei der Auslieferung lediglich die Modelle der SLM damit versehen wurden.

Das waren die Nummern 132 bis 136 und die Serie 141 bis 145. Beide hatten

jedoch das gleichen

Bremssystem

erhalten, so dass es in diesem Punkt keine Unterschiede zu beachten gab.

Wichtiger ist die Betrachtung der Bremsen.

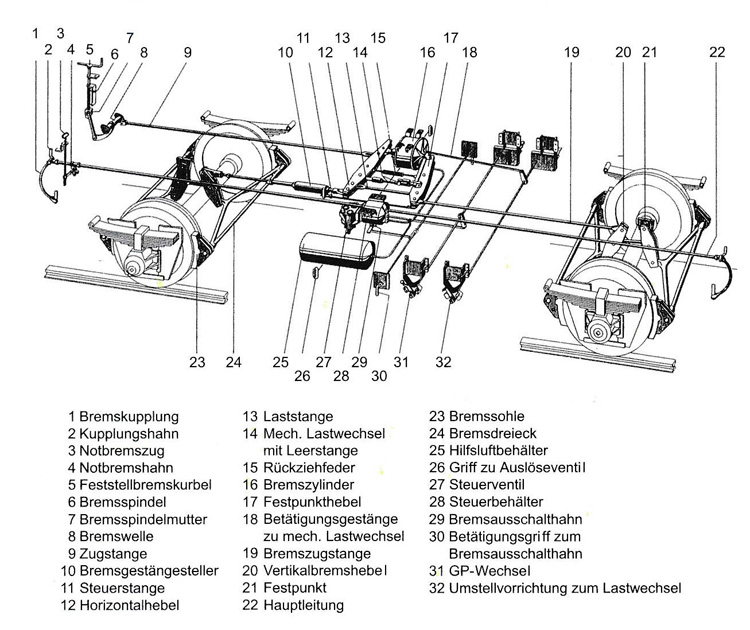

An dieser Leitung war dann bei den damit

versehenen Fahrzeugen ein

Bremszylinder

angeschlossen worden. Wie das genau gemeint ist, erörtern wir später, denn

zuerst die Leitung. Die Leitung der Regulierbremse wurde zu den beiden Stossbalken geführt. Dort endete sie in speziellen Luft-schläuchen, die mit einem Absperrhahn versehen wurden. So konnten auch andere Fahrzeuge an dieser

Bremse

an-geschlossen werden. Es war also im besten Fall möglich, mit dieser

Regulierleitung

einen ganzen Zug zu bremsen. Eine Lösung, die besonders bei Talfahrten auf

den

Berg-strecken

von grossem Vorteil war. Wegen dem Problem, dass die Bremswirkung ausfiel, wenn die Anhängelast von der Lokomotive getrennt wurde, musste ein zweites Bremssystem verbaut werden. Aus diesem Grund wird oft auch von der

Doppelbremse nach

Westinghouse

gesprochen. Wir müssen uns nun aber das zweite als

Westinghousebremse

bezeichnete System etwas genauer ansehen, denn es arbeitete nach dem

umgekehrten Prinzip und die Druckluft wurde zum lösen benötigt.

Auch diese

Hauptleitung

wurde zu den beiden

Stossbalken

geführt und endete dort in

Luftschläuchen

mit

Absperrhahn.

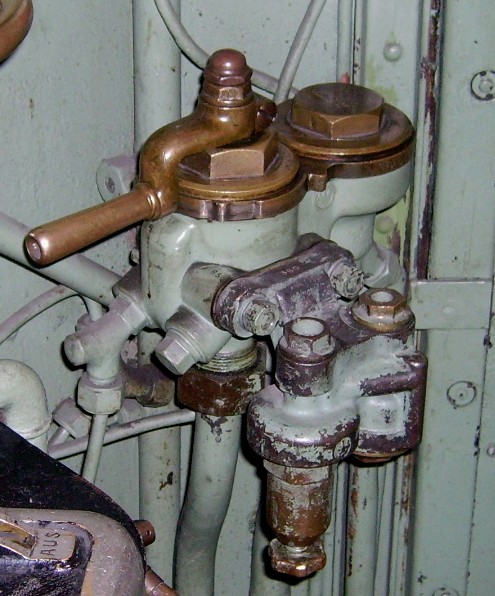

Damit die Leitung nicht mit der

Regulierleitung

ver-wechselt werden konnte, waren andere

Kupplungen

vorhanden. Eine Bremsung wurde bei diesem System eingeleitet, wenn der Luftdruck in der Haupt-leitung abgesenkt wurde. Das konnte durch das Führerbremsventil, aber auch wegen einer geöffneten Leitung erfolgen. So wirkte die

Bremse

auch beim hinteren Teil, wenn es zu einer

Zugstrennung

gekommen war. Wir haben eine Bremse bekommen, die der Sicherheit diente,

die aber noch ein Pro-blem hatte, denn so konnte kein

Bremszylinder

versorgt werden. Es musste ein Steuerventil eingebaut werden. Dieses stammte ebenfalls aus dem Hause Westinghouse und es war als einlösiges Ventil ausgeführt worden. Wurde die Hauptleitung abgesenkt, steuerte es um und versorgte den Bremszylinder mit Druckluft. Erfolgte jedoch eine Erhöhung des

Luftdruckes

in der

Hauptleitung

löste das

Steuerventil

vollständig. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Regeldruck erreicht

wurde, oder nicht. Die beiden Druckluftbremsen nach Westinghouse hatten hier grosse Auswirkungen auf die mechanischen Bremsen. Dabei müssen wir die Bremsen der Lokomotive und des Tenders getrennt ansehen. Wir beginnen mit den Lösungen, die bei der

Lokomotive

eingebaut wurden. Dabei behandeln wir jedoch weiterhin die Modelle, die

mit

Druckluft

ausgerüstet wurden. Bei den Nummern 101 bis 131 war hier schlicht keine

Bremse

vorhanden. Bei den

Lokomotiven

mit

Bremse

wurde ein

Bremszylinder

eingebaut, der mit Hilfe der

Druckluft

ein

Bremsgestänge

so bewegte, dass mit der Luft eine

Bremsung

erfolgte. Wurde diese wieder aus dem

Zylinder

entfernt und sorgte eine Rückholfeder dafür, das die Bremse auch gelöst

wurde. Der Bremszylinder reagierte bei der

Regulierbremse,

aber auch bei der

Westinghousebremse,

auf die genau gleiche Weise.

Jedoch musste diese Nachstellung manuell

und daher im Unterhalt der

Lokomotiven

erfolgen. Ein Punkt, der da-mals nicht anders gelöst werden konnte, da es

nur diese Lösung gab. Wenn wir nun zu den an diesem Bremsgestänge ange-schlossenen Bremsklötze kommen, beginnen die Unter-schiede. Bei den Modellen mit den Nummern 132 bis 136 wurden insgesamt vier Bremsklötze verbaut. Bei den Nummern 141 bis 145 konnte die

Anzahl auf sechs Stück erweitert werden. Mehr

Bremsklötze

waren aber wegen dem Aufbau des

Fahrwerkes

nicht möglich, da die

Triebachsen

zu nahe beisammen standen. Ich habe bereits angedeutet, dass bei den Modellen mit den Nummern 101 bis 131 bei der Lokomotive schlicht keine Bremsen vorhanden waren. Bei diesen wurde eine rein mechanische wirkende Lösung beim Tender ver-wendet. Da nun auch bei den Modellen mit

Westinghousebremse

beim

Kohlenwagen

die gleiche Lösung benutzt wurde, können wir nun alle Maschinen ansehen.

Der Grund war, dass der

Tender

keine

Druckluftbremse

hatte. Der

Tender

wurde mit einer einfachen

Klotzbremse

abgebremst. Bei dieser wurde das

Bremsgestänge

mit einer auf dem

Wasserkasten

montierten

Spindelbremse

bewegt. Diese war so aufgebaut worden, dass die Kurbel arretiert werden

konnte. Daher durfte die

Bremse

des Tenders auch dazu genutzt werden, die abgestellte

Lokomotive

gegen entlaufen zu sichern. Eine Lösung, die bei

Handbremsen

durchaus üblich war.

Bei den Modellen mit

Druckluftbremse

war jedoch kein

Bremszylinder

verbaut worden, so konnten diese

Bremssysteme

den

Tender

nicht beeinflussen, was damals durchaus üblich war. Daher bestand der

Unterschied wirklich nur bei der

Lokomotive,

die unterschiedlich war. Die insgesamt acht am Gestänge

angeschlossenen

Bremsklötze

wirken bei jedem

Rad

des zweiachsigen

Tenders

von beiden Seiten auf die

Lauffläche.

Damit war der Tender sehr gut abgebremst, was sinnvoll war, da die

Lokomotiven

mit den Nummern 101 bis 131 sonst keine

Bremsen

besassen. Der

Kohlenwagen

hatte eine sehr gute Bremswirkung, daher konnten alle

Schlepptenderlokomotiven

ohne Probleme mit dieser Bremse abgestellt werden. Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass

effektiv nur die Modelle mit der

Westinghousebremse

über eine gute Bremswirkung verfügten. Das war wichtig, denn mit diesen

Systemen konnten auch die gefahrenen Geschwindigkeiten erhöht werden. Um

in diesem Fall die vorhandenen

Bremswege

einhalten zu können, wurde eine deutlich bessere Bremswirkung benötigt.

Auch das Thema mit den

Bremsrechnungen

kam erst jetzt auf. Es bleibt nur die Frage, warum bei den

Modellen mit den Nummern 101 bis 131 auf eine mechanische

Bremse

bei der

Lokomotive

verzichtet wurde. Der Grund fand sich bei der Ausrüstung der Maschinen mit

einer weiteren mit Dampf betriebenen Bremse. Bevor wir diese jedoch

ansehen können, müssen wir uns dem

Kessel

und damit der Dampferzeugung annehmen, denn ohne diese konnte schlicht

nicht gefahren waren.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Spannender

waren da schon die Nummern 132 bis 136 und die Modelle 141 bis 145. Diese

Maschinen wurden nach der Einführung der

Spannender

waren da schon die Nummern 132 bis 136 und die Modelle 141 bis 145. Diese

Maschinen wurden nach der Einführung der

Versorgt

wurde die Pumpe über den

Versorgt

wurde die Pumpe über den

Wenn

wir uns den Verbrauchern der

Wenn

wir uns den Verbrauchern der  Verwendet

wurden zwei unterschiedliche Systeme, die von der Firma

Verwendet

wurden zwei unterschiedliche Systeme, die von der Firma

Bei

der

Bei

der

Unterschiede

bei den Modellen mit

Unterschiede

bei den Modellen mit  An

der

An

der