|

Betriebseinsatz Teil 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

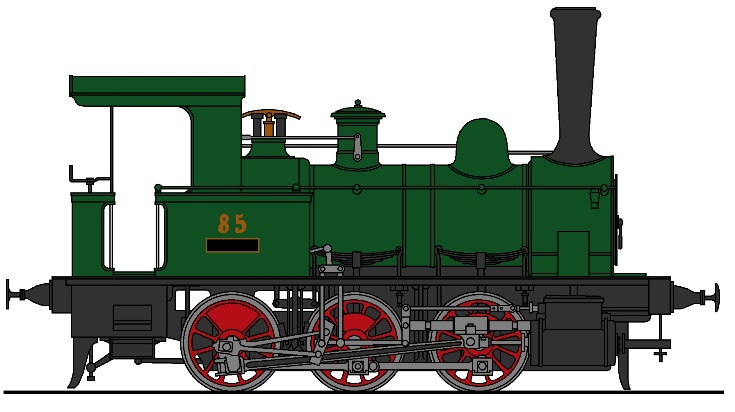

Eine regelrechte

Inbetriebsetzung

wurde mit den ersten Maschinen gar nicht mehr durchgeführt. Diese wurden

schliesslich aus dem Muster der

Schweizerischen

Centralbahn

SCB

abgeleitet. Dort hatte man seinerzeit die erforderlichen Arbeiten

durchgeführt. Eine neuerliche Überprüfung schied daher aus. Die Reihe E

3/3 sollte daher augenblicklich in den Verkehr kommen. Doch da gab es ganz

am Anfang noch ein Problem.

Genau genommen handelte es sich um die

Lokomotiven mit den Nummern 47 bis 49. Diese waren beim

Hersteller in der Montage, als die

SCB

verschwand. Durch die Verstaatlichung wurden diese drei Maschinen an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeliefert. Da man im Werk nicht mehr reagieren konnte, hatten die Modelle die Nummern des Bestellers. Es sollten somit die ersten Modelle sein,

die an die

Staats-bahn

übergingen. Jedoch hatte diese gerade mit den noch laufenden Bestellungen

zu kämpfen, denn auch die erste

A3t,

wurde noch mit der Nummer der

JS

ausgeliefert. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

teilten die drei

Lokomotiven dem

Kreis

II, also der ehemaligen

SCB

zu. Somit kamen diese drei Maschinen eigentlich auch dorthin, wo sie

ursprünglich bestellt wurden. Dort sollten mit den Lokomotiven aber die

Versuchsfahrten

und Leistungstests beginnen. Es waren die Modelle, die für die Serien der

Staatsbahnen

beschafft werden sollten. Daher lohnt es sich, wenn wir genauer hinsehen. Mit den

Lokomotiven sollten die wichtigsten Daten für die neue

Baureihe festgelegt werden. Solche Daten waren bei den Dampflokomotiven

deutlich wichtiger, als bei den später ausgelieferten elektrischen

Modellen. Die machten damals schlicht die ersten Gehversuche zwischen

Seebach und Regensdorf. So richtig an diese Technik glauben wollte damals

schlicht noch niemand. Daher auch die Erfassung dieser Daten bei der neuen

Baureihe.

Mit drei

Lokomotiven konnten Mittelwerte erfasst wer-den, was für die

Planung der

Lokomotivdienst

be-sonders wichtig war. Dort wurde bekanntlich auch der Besuch im

Depot

geplant. Die dabei für die Baureihe E 3/3 erfassten Verbrauchs-werte lagen bei rund 90 Kilogramm Kohle bei einer Stunde Rangierdienst. Damit konnte die Lokomotive mit dem mitgeführten Vorrat von 1,7 Tonnen Kohle während rund 18 Stunden eingesetzt werden. Wobei hier natürlich nicht nur der

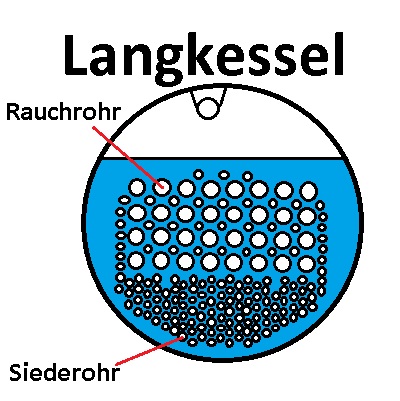

Kessel

eine Rolle spielte, es war auch das in einem

Bahnhof

anfallende Volumen bei der Arbeit. Leichte Wagen brauchten weniger

Kohle,

als schwere Exemplare. Die neue

Lokomotive musste bei durchgehendem Be-trieb sicherlich

einmal am Tag ausgewechselt werden. Bei grösseren

Bahnhöfen

war das der Fall, in kleineren Orten wurde in dieser Zeit die Arbeit

jedoch erledigt. So wusste man, wo mehrere Maschinen stationiert werden

mussten und wo es bei einem Modell bleiben konnte. Wobei Dampflokomotiven

in der Regel täglich einem

Depot

für wichtige Arbeiten zugeführt wurden. Diese Zeit in einem

Depot

konnte dann gleich für den normalen Unterhalt genutzt werden. Letztlich

bedeute das, dass die

Lokomotive zwar ohne Feuer abgestellt werden konnte, dass

aber am nächsten Morgen sicherlich noch etwas Dampf für den

Hilfsbläser

zur Verfügung stand. So vermochte die

Rangierlokomotive

im Normalfall wohl nie ganz abzukühlen, was die Vorheizzeit reduzierte.

Eine für die Planung wichtiger Wert war damit vorhanden.

Stand die Maschine beim

Wasserkran,

konnte sie nicht bewegt werden. Deshalb müssen wir uns auch diese Werte

etwas genauer ansehen, denn sie waren für den

Dienstplan

ebenso wichtig, wie die

Kohlen. Der Verbrauch beim Wasser lag bei 720 Kilogramm bei einer Stunde Rangierdienst. Man rechnete beim Wasser nicht mit Litern, wobei das keine grosse Rechnung wäre, denn ein Kilogramm Wasser entspricht in der Regel einem Liter. Somit verbrauchte die Lokomotive während

einer Stunde Rangierdienst rund 720 Liter Wasser. Bei einem Vorrat von 4.2

Tonnen, konnte die

Lokomotive während knapp sechs Stunden ohne Ergänzung des

Vorrates eingesetzt werden. Es zeigte sich klar, dass in der Regel die Rangierlokomotive ihre Arbeit verrichten konnte und man in der Pause schnell mal Wasser fassen musste. Zwei übliche Schichten konnten zudem mit dem Vorrat der Kohlen gefahren werden. Das bedeutet, dass man rund 16 Stunden

rangierte und dabei die

Kohlen

im

Kohlenfach

gut aufbrauchte. Besonders in der zweiten Schicht bemerkt der

Heizer

wegen den fehlenden Kohlen, dass nun das Ende des Dienstes gekommen war. Ergänzt wurden die ersten drei Lokomotiven mit den Anfangs 1903 abgelieferten Rangierlokomotiven mit den Nummern 8454 und 8455. Es waren die ersten Maschinen dieser Baureihe, die mit einer Nummer der Schweizerischen Bundesbahnen SBB versehen wurden. An dieser Praxis sollte sich nicht mehr so

viel ändern, den nun kamen die Bestellungen der

Staatsbahnen

und die bekamen logischerweise auch deren Nummern verpasst.

Der Unterhalt dieser

Lokomotiven sollte in der

Hauptwerk-stätte

der

SCB,

also in Olten ausgeführt werden. Damit hätten wir die ersten fünf

Lokomotiven, die eigentlich als Vorserie gebaut wurden. Die gewünschten

Anpassungen beschränkten sich auf etwas grössere

Räder. Die Ablieferung der Maschinen, die in Serie gebaut wurden, begann dann im Jahre 1904. Dabei wurden nun die Lokomotiven mit den Betriebsnummern 8456 bis 8463 abgeliefert. Die Pause zu den ersten

Lokomotiven war Grund dafür, dass mit diesen noch Versuche

ausgeführt wurden. Wären diese nicht erfolgreich gewesen, hätte man den

Auftrag noch verbessern können. Jedoch war das hier nicht der Fall und so

waren diese Lokomotiven unverändert. Eine Erprobung dieser

Rangierlokomotiven

wurden auch nicht mehr ausgeführt, sondern sie wurden sofort einem

Kreis

zugeteilt und eingesetzt. Dabei gingen bis auf die Nummer 8463 alle

Maschinen in die Westschweiz und wurden dem Kreis I, also der ehemaligen

JS

zuteilt. Dort sollte der Unterhalt in der

Hauptwerkstätte

Yverdon erfolgen. Die nicht in den Kreis I abgegebene 8463 wurde wieder

dem Kreis II und somit der ehemaligen

SCB

zugeteilt. Noch teilte man die

Lokomotiven bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht

den

Depots

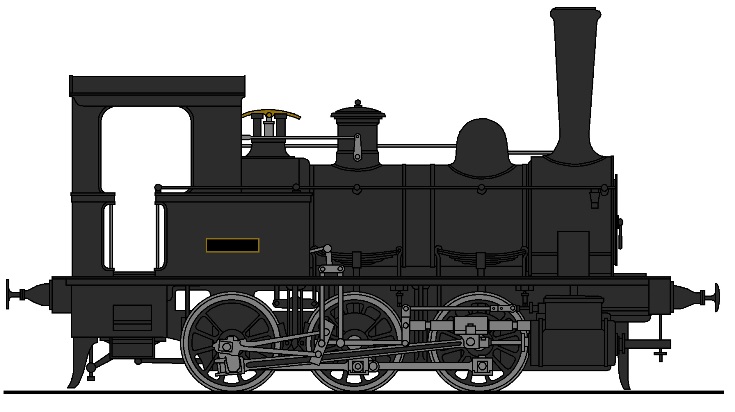

zu, so dass darüber kaum Auskunft gegeben werden kann. Zur Kennzeichnung

wurden an den

Führerhäusern

die entsprechenden Plaketten angebracht. Eine Praxis, die noch viele Jahre

beibehalten werden sollte. Doch was auch sicher war, dass nun die

Auslieferung der Modelle nach dem Baumuster E 3/3 fortgesetzt werden

sollte.

Die anderen

Kreise

hatten bisher das Nachsehen. Dabei muss erwähnt wer-den, dass die

Gotthardbahn

damals noch nicht zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB gehörte und es

da-mit den

Kreis

V gar noch nicht gab. Das zeigte aber deutlich, dass man die ersten Lokomotiven dort stationierte, wo man schon Erfahrungen mit ähn-lichen Maschinen hatte. Schliesslich liefen dort ja die Lokomotiven, die als Muster galten und das galt auch für die ehemalige JS. Das war wichtig, weil man so mit erfahrenem

Personal arbeiten konnte. Die auf dieser Baureihe erforderlichen

Schulungen für das Personal der an-deren

Kreise

konnten so in aller Ruhe vorbereitet werden. Die Zuteilung änderte sich jedoch be-reits

ab 1905 mit den letzten drei in diesem Jahr abgelieferten Maschinen und

den Nummern 8471 bis 8473. Diese Exemplare wurden neu dem

Kreis

III und somit der ehemaligen

NOB

zugeteilt. Somit hatte man nun bereits drei Kreise mit diesen neuen

Rangierlokomotiven

versehen. Die Maschinen im Kreis III sollten in der

Hauptwerkstätte

Zürich unterhalten werden und sie kamen an den grösseren Orten zum

Einsatz. Nachdem im Jahre 1906 keine

Lokomotiven dieser Baureihe an die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden, begann im folgenden Jahr die

Lieferung mit weiteren

Rangierlokomotiven

wieder. Dabei wurde mit den ersten 1907 abgelieferten beiden Maschinen die

Lücke im

Kreis

III gefüllt. So wurden erst die Lokomotiven ab der Nummer 8476 an den

Kreis IV abgeliefert. Dort endete die Ablieferung aber im gleichen Jahr

mit der Nummer 8481.

Ein Punkt, der zeigt, wie wenig Unterhalt

von den genügsamen Maschinen erforderlich wurde. Das war leicht, da

während der Auslieferung noch keine grösseren

Revisionen

erforderlich wurden. Jeder der damals vorhandenen Kreise hatte nun seine Lokomotiven der Baureihe E 3/3 bekommen und setzte diese Maschinen hauptsächlich im Rangierdienst der grösseren Bahnhöfe ein. Dabei ersetzten sie ältere Maschinen, die

entweder ausrangiert wurden, oder in anderen

Bahnhöfen

eine neue Verwendung fanden. Es handelte sich dabei oft um kleinere

Modelle mit zwei

Achsen,

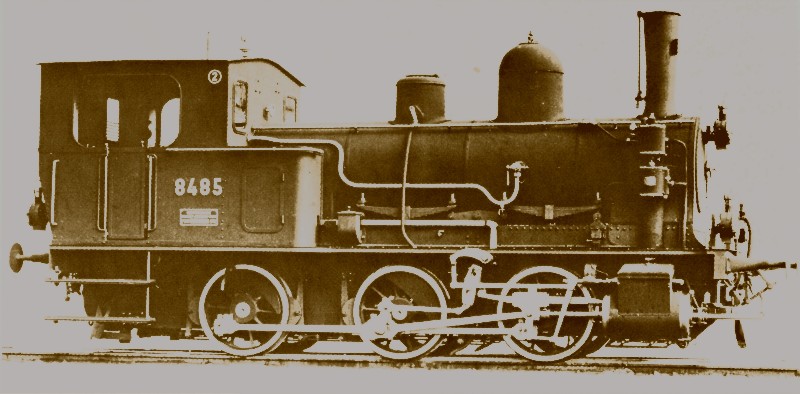

die in Anlagen geringer Grösse ausreichten. Letztlich gingen im Jahre 1907 noch die

Lokomotiven mit den Betriebsnummern 8482 bis 8485 an den

Kreis

II. Damit endete die Ablieferung der Baureihe E 3/3 jedoch wieder. Es kam

erneut zu einer Pause, die über ein Jahr dauerte. Es schien fast, als

würden die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nur

Rangierlokomotiven

beschaffen, wenn es irgendwo eine Lücke gab. So abwegig war dies nicht,

denn die Arbeit wurde von alten Modellen erledigt. Dabei muss aber erwähnt werden, dass der

Kreis

V, der bisher keine Maschine der Reihe E 3/3 bekommen hatte, zu diesem

Zeitpunkt immer noch nicht bestand. Die

Gotthardbahn

war immer noch eine eigenständige

Bahngesellschaft,

auch wenn die neuesten Maschinen bereits mit den Nummern des späteren

Besitzers ausgeliefert wurden. Es sollte nicht mehr lange dauern und dann

war auch diese Bahn nur noch ein Hinweis in der Geschichte.

Im Kanton Bern fuhren die ersten Triebwagen mit elektrischer Energie. Jedoch setzte nun auch die Auslieferung der Baureihe E 3/3 wieder ein. Wobei man erwarten könnte, dass nun die

Modelle für die Strecke über den Gotthard kommen würden. Jedoch kam es

ganz anders. Die Ablieferung wurde wieder aufgenommen und sollte in den folgenden drei Jahren nicht mehr unterbrochen werden. Die noch 1909 abgelieferten Lokomotiven mit den Nummer 8486 bis 8488 wurden erneut dem Kreis II zugeteilt. Die zwei nachfolgenden

Lokomotiven 8489 und 8490 kamen jedoch in den

Kreis

III. Dort war der Bedarf nach neuen

Rangierlokomotiven

gegeben. Doch das waren nicht alle in diesem Jahr ausge-lieferten

Maschinen. Die

Lokomotiven mit den Nummern 8491 bis 8493 wurden im

Kreis

I stationiert. Die Auslieferung 1909 endete schliesslich mit den Nummern

8494 und 8495. Diese beiden Maschinen wurden in die Ostschweiz verschoben

und kamen im Kreis IV unter. Es gab sie bis auf den Kreis V überall.

Jedoch hatte die

Gotthardbahn

gute Maschinen im

Rangierdienst

im Einsatz. Diese konnten dort noch eingesetzt werden und mussten daher

nicht ersetzt werden. 1910 wurde die Ablieferung der

Lokomotiven fortgesetzt, dabei bekam erneut der

Kreis

II die ersten in diesem Jahr abgelieferten Maschinen. Das waren die

Betriebsnummern 8496 bis 8500. Die SBB hatten nun 50 Lokomotiven dieser

Baureihe erhalten. Die beiden nächsten

Rangierlokomotiven,

also die Nummern 8501 und 8502 kamen dann in den Kreis V und somit an den

Gotthard. Sie wurden dort der

Hauptwerkstätte

Bellinzona zugeteilt.

Dabei wurden die Betriebsnummern 8506 bis 8510 mit den 1911 abgelieferten Lokomotiven Nummern 8511 bis 8513 ergänzt. Somit endete aber in diesem Jahr die Abgabe

von E 3/3 an den

Kreis

II, wo mittlerweile 33

Lokomotiven dieses Typs stationiert wurden. Die Ablieferung 1911 enthielten noch die Nummern 8514 bis 8516, die in den Kreis II kamen. Nun begann man bei der Ablieferung der Lokomotiven die Wirt-schaftskrise zu spüren. Die Preise für die Rohstoffe stiegen markant an und die Vorräte wurden immer knapper. Insbesondere die Metalle waren Mangelware,

denn diese wurden in anderen Bereichen eingesetzt. Man spürte bei dieser

Baureihe, dass der Frieden nicht mehr lange halten sollte. Daher überrascht es eigentlich wenig, dass 1912 keine Lokomotiven dieser Bauart an die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden. Vielmehr überraschten in diesem Jahr die neuen elektrischen Lokomotiven Fb 5/7, die an die BLS abgeliefert wurden. Diese verfügten über eine gigantische

Leistung

und sie waren Zeuge davon, dass die erste

Vollbahn

in der Schweiz mit

Wechselstrom

fuhr. Noch ahnte niemand was für Folgen das haben sollte. Die Ablieferung weiterer E 3/3 erfolgte

erst wieder 1913. Dabei kamen die

Lokomotiven mit den Nummer 8517 und 8518 noch in den

Kreis

III. Die restlichen 1913 abgelieferten Maschinen 8519 bis 8522 kamen dann

in den Kreis V und somit an den Gotthard. Die einzelnen Kreise hatten nun

annähernd den benötigten Bestand an

Rangierlokomotiven

erreicht. Die Krise verhinderte aber, dass auch die letzten Lokomotiven

abgeliefert werden konnten.

Letztlich endete die Ablieferung von

Rangierlokomotiven

E 3/3 im Jahre 1915. Dabei wurde die erste abgelieferte

Lokomotive, also die Nummer 8523, dem

Kreis

V übergeben. Somit hatte man im Kreis V sieben Lokomotiven dieser

Bauart

erhalten, was der geringste Wert aller Kreise sein sollte. Die beiden

folgenden Maschinen 8524 und 8525 beendeten die Ablieferung an den Kreis

I, wo 15 Lokomotiven stationiert wurden. Die

Lokomotiven 8526 und 8527 gingen an den

Kreis

III, wobei man dort noch nicht die letzten Maschinen bekommen hatte. Auch

der Kreis IV konnte noch einmal mit den Nummern 8528 bis 8530 drei

Lokomotiven dieser Bauart in Empfang nehmen. wobei hier nun mit 11

Lokomotiven die maximale Anzahl E 3/3 erreicht wurde. So blieben nur noch

die letzten drei Lokomotiven übrig. Diese wurden mit den Nummern 8531 bis

8533 an den Kreis III abgeliefert. Damit erreichte man beim

Kreis

III einen Bestand von 17

Lokomotiven. Für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

bedeutete das, dass nun alle 83 Maschinen der Reihe E 3/3 angeliefert

waren. Somit endete die Abgabe von neuen Modellen nach diesem Baumuster im

Jahre 1915. Nach einer Zeit von zwölf Jahren sollte der Bestand gedeckt

sein. Ob es später noch zu weiteren Anschaffungen kommen sollte war nicht

mehr sicher.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

Solche

Leistungsdaten waren bei Dampflokomotiven noch wichtig, da nicht jede die

exakt gleiche

Solche

Leistungsdaten waren bei Dampflokomotiven noch wichtig, da nicht jede die

exakt gleiche

Ein

weiterer Wert war der Verbrauch beim Wasser. Hier war klar, dass dieser

auch während dem Betrieb aufgefüllt werden musste. Jedoch war es auch

wichtig, dass man wusste, wie oft eine solche Pause eingelegt werden

musste.

Ein

weiterer Wert war der Verbrauch beim Wasser. Hier war klar, dass dieser

auch während dem Betrieb aufgefüllt werden musste. Jedoch war es auch

wichtig, dass man wusste, wie oft eine solche Pause eingelegt werden

musste. Die

beiden Maschinen kamen ebenfalls in den

Die

beiden Maschinen kamen ebenfalls in den

Im

Im

Der

Unterhalt der

Der

Unterhalt der

1909

änderte sich bei den Bahnen einiges. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

wurden mit der

1909

änderte sich bei den Bahnen einiges. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

wurden mit der

Die

Nummern 8503 bis 8505 fanden 1910 ihre Heimat in der Westschweiz und

wurden dem

Die

Nummern 8503 bis 8505 fanden 1910 ihre Heimat in der Westschweiz und

wurden dem

Der

Der