|

Betriebseinsatz Teil 2 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

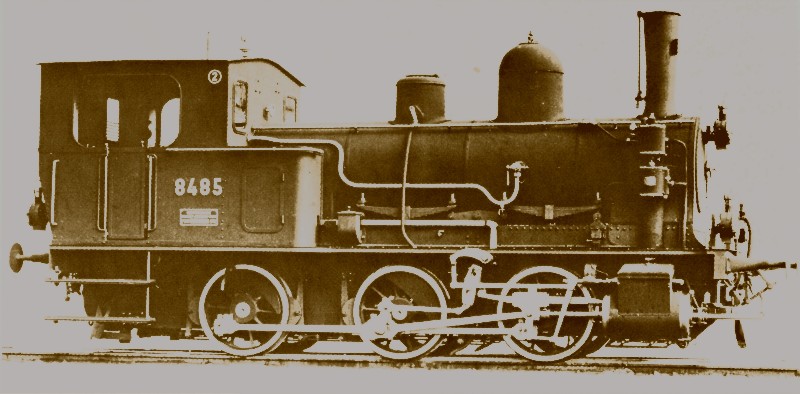

Der nun beginnende erste Weltkrieg sollte

zeigen, dass man 1915 tatsächlich die letzten

Rangierlokomotiven

der Baureihe E 3/3 in den Bestand aufnehmen konnte. Die E 3/3 mit der

Nummer 8533 war somit die letzte mit Dampf betriebene Rangierlokomotive,

die noch an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden. Sie

kam jedoch in eine Zeit, wo die Kosten für die Betriebsstoffe stark

angestiegen waren.

Sie leisteten zusammen mit den anderen Maschinen dieser Baureihe in diesen Jahren gute Arbeit in den grösseren Bahnhöfen der Schweiz. Das Personal freundete sich schnell mit den

hand-lichen Maschinen an. Besonders die neueren Ma-schinen, die etwas mehr

Zugkraft

ausüben konnten, waren beliebt. Blicken wir einmal in den Dienstplan einer dieser Maschinen. Wo das war, ist nebensächlich. Mit Be-ginn des Rangierbetriebs an einem Standort kam die Reihe E 3/3 in den Einsatz. Dabei führte sie die Fahrten aus. Neue Züge

wurden formiert und bei

Reisezügen

je nach Standort noch

Kurswagen

umgestellt. Es waren die normalen Arbeiten, die eine

Rangierlokomotive

auszuführen hatte. Dazu gehörte auch, dass im Winter Wagen vorgeheizt

wurden. In regelmässigen Abständen musste eine

Pause eingelegt werden. Diese wurde benötigt, um wieder Wasser aufzufüllen

und den Druck im

Kessel

wieder zu erhöhen. Die Baureihe E 3/3 war ausgesprochen genügsam und der

Heizer

konnte über längere Zeit den Lokführer bei der Arbeit unterstützen. Das

Feuer benötigte nur gelegentlich neue

Kohlen.

Meistens wurde dann auch gleich die

Nachspeisung

aktiviert. Das hing jedoch auch vom

Dienstplan

ab. Unterschiede zwischen den Maschinen waren

jedoch vorhanden. So konnten die jüngeren Maschinen wegen dem höheren

Gewicht die

Zugkraft

besser umsetzen. In der Folge wurden die Maschinen zu anderen Standorten

verschoben. Man setzte die passende

Lokomotive jeweils am richtigen Ort ein. Die

Rangierlokomotive

übernahm die gestellten Aufgaben so sehr zuverlässig, was dazu führte,

dass sie beliebt wurde und kräftig wirkte.

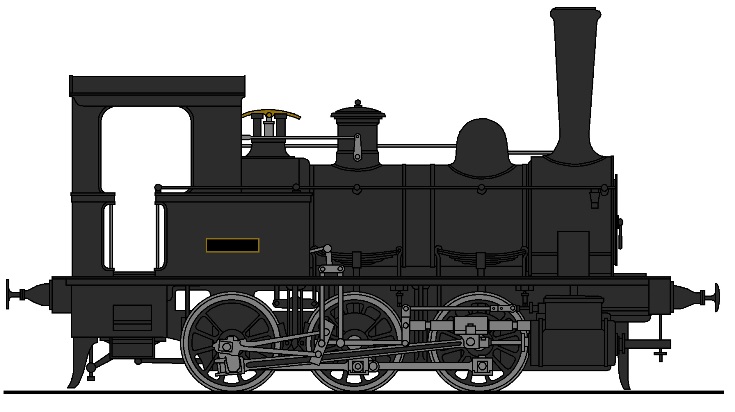

Bei der

Rangierlokomotive

wählte das Personal den Tiger. Weil die Baureihe jedoch so klein und

schnucklig daherkam, wurde daraus die Bezeichnung «Tigerli». Ein Begriff,

der mit den grossen Baureihen mithalten konnte. Neben den Arbeiten im Rangierdienst, kamen Lokomotiven der Reihe E 3/3 auch auf der Strecke in den Einsatz. Damit bei diesen Maschinen der Lokführer über die gefahrene Geschwindigkeit bescheid wusste, wurden diese Modelle mit einem V-Messer versehen. Daher durfte damit auch ein Tempo von 50

km/h aus-gefahren werden. Mit Last war das jedoch selten der Fall, denn

hier bemerkte man die geringe

Leistung. Doch im Jahre 1920 begann sich das Blatt

für die Dampflokomotiven zu wenden, die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

hatten beschlossen auch auf die elektrische Traktion von Zügen zu setzen.

Noch beschränkte man sich auf die

Triebfahrzeug

für die Züge und dabei kamen die steilen Abschnitte als erstes in den

Fokus. Dort fand man kaum eine

Lokomotive der Reihe E 3/3, die wirklich nur ausgesprochen

selten auf der Strecke zu sehen war. So folgenschwer dieser Entscheid für die

Lokomotiven auf den zuerst betroffenen Abschnitten sein

mochte, so sicher schien man sich im

Rangierdienst

zu fühlen. Bestellten die

Staatsbahnen

doch nur Lokomotiven für die Strecke. Ein Modell der Reihe

Be 4/6, oder gar eine

Ce 6/8

II konnte besser vor Zügen verwendet werden. Rangiert wurde immer

noch mit Dampf und das würde wohl so bleiben. Da war man sich sicher.

Bei der benötigten Menge, spielten ein paar

hundert Kilogramm

Kohlen

keine grosse Rolle. Daher blieb die Welt in Ordnung, auch wenn die ersten

Ma-schinen auch im Raum Bern bereits unter einer

Fahrleitung

eingesetzt wurden. Vorerst blieb es bei den Rangierlokomotiven auch noch ruhig und nur die ersten Züge fuhren elek-trisch. Doch bereits im Jahr 1923 zeigte sich in Bern eine neuartige Lokomotive. Diese war elektrisch angetrieben und sollte von den Dampflokomotiven den Rangierdienst übernehmen. Das Blatt schien sich nun auch hier gewendet zu haben. Die

Rangierlokomotiven

kamen überall immer mehr unter Druck. Jedoch gab man nicht kampflos auf. Doch man war sich bei den Anhängern der

Dampflokomotive noch sehr sicher, dass diese Lokomotive jeder

Rangierlokomotiven

unterlegen sein würde. Gegen diese kleinen zugkräftigen tapferen

Lokomotiven waren diese Ungetüme kaum gewachsen, denn die

konnten ja nicht so schnell beschleunigen, wie die alten Modelle. Die

grössere

Dauerleistung

beeindruckte eine Dampflokomotive im

Rangierdienst

herzlich wenig. Am 09. Oktober 1923 sollte dann der Beweis

erbracht werden. Die elektrische

Lokomotive stellte sich der Herausforderung. Ihr Konkurrent

sollte eine Maschine der Reihe E 3/3 des

Bahnhöfs

Bern sein. Dabei sollten beide Maschinen das gleiche Programm absolvieren

und so zeigen, welche besser war. Die Besatzung der Baureihe E 3/3 war

sich ziemlich sicher, dass man dieses elektrische Ungetüm ohne Probleme

schlagen würde.

Die tapfere Dampflokomotive zeigte was in ihr steckte und man war sicher, die elektrische Lokomotive sollte klar geschlagen werden. Die Dampflokomotive war danach zwar am Ende

und konnte sich erholen, aber der Wert musste zuerst geschlagen werden. Nun lag es an der elektrischen Lokomotive. Die ging scheinbar gemütlich ans Werk und man glaubte seinen Augen nicht, sie machte die Arbeit sogar noch ganz knapp schneller. Ihr kam die Zeit zugute, die bei der

Dampfloko-motive dazu benötigt wurde um wieder den notwendigen Schnauf zu

bekommen. Hier zeigte die elektrische

Lokomotive dank unnötiger Standzeit ihren Vorteil. Erneut war

die Dampflokomotive geschlagen. Doch dramatisch wurde es erst nach getaner

Arbeit. Das Personal der alten Dampflokomotive musste noch arbeiten und

die

Rauchkammer

und den

Aschekasten

leeren. Danach ging es zum Fassen der neuen Vorräte und dann war man

schmutzig und musste sich waschen. Die Kollegen der elektrischen

Lokomotive feierten bereits den Sieg bei einem Bier im nahen

Gasthof. Als die Besatzung der Baureihe E 3/3 dazu stossen konnte, war das

Fest bereits gelaufen. Die Dampflokomotive war geschlagen worden

und man begann nun neue elektrische

Rangierlokomotiven

zu beschaffen. Für die Dampflokomotiven hiess das, dass sie immer wieder

an andere Orte verschoben wurden. Meist zogen sie aus, weil neue

elektrische

Lokomotiven die Arbeit übernahmen. Nur ganz zurück gezogen

hatten sich die Dampflokomotiven noch nicht, denn immer noch gab es

Geleise

ohne

Fahrleitung.

Dampflokomotiven für den

Rangierdienst

fanden sich nur noch in Chiasso und im Raum Bellinzona. Dort waren jedoch

nur noch sehr wenige Maschinen der Bauart E 3/3 im Einsatz. Die meisten

waren abge-zogen worden. Da nun die Einsatzgebiete abgesteckt waren, ver-trugen sich die Dampflokomotiven mit den elek-trischen Lokomotiven recht gut. Jede hatte ihre Arbeit gefunden und so konnte man sich vertragen. Die elektrischen

Lokomotiven waren dort, wo es eine

Fahrleitung

gab, überlegen. Musste man aber in Abschnitte ohne Fahrleitung, griff man

zur alten Dampflokomotive. Grosse

Bahnhöfe

hatten daher immer noch eine

Gruppe

mit Dampf im Bestand. Meistens gab es an einem Standort mit Fahrleitung eine grössere Anzahl elektrischer Rangierlokomo-tiven. Es hing auch etwas von der Verfügbarkeit ab. Dazu gesellte sich jedoch immer eine, oder

zwei Maschinen der Baureihe E 3/3. Sie wurden in den Bereichen eingesetzt,

wo es keine

Fahrleitung

gab. Oft waren das

Anschlussgeleise

und anderen Nebenzonen. Oft ging der «Tiger» auch unter der Fahrleitung

auf seinen Streifzug. Es wurden in den nächsten Jahren keine

Machtkämpfe ausgetragen. Zwar kamen immer mehr elektrische

Rangierlokomotiven

in den Bestand, aber die sorgten nur dafür, dass ältere Modelle endlich

abgebrochen wurden. Die Maschinen der Reihe E 3/3 waren wirklich gelungen

und das merkte man jetzt, wo andere gehen mussten. Man konnte jedoch

erwarten, dass ein in wenigen Jahren auch Modelle dieser Baureihe treffen

könnte.

Welches Schild bei welcher

Lokomotive montiert wurde, war vom jeweiligen Standort

abhängig. Da-bei wurden an anderen Orten eingesetzte Modelle dem nächsten

Depot

zuteilt. Auf den Einsatz hatte das jedoch keine Auswirk-ungen. Die Positionen waren bezogen und noch waren die elektrischen Modelle in der Minderzahl. Rangiert wurde mit der

Lokomotive, die gerade verfügbar war. Kam an einem Ort ein

neues Modell, wurden die Pläne so gestaltet, dass jede Maschine dort

verwendet wurde, wo sie optimal verwendet werden konnte. Besonders

Abschnitte ohne

Fahrleitung

waren der Reihe E 3/3 vorbehalten. Das ging eigentlich mehrere Jahre so, denn

die neuen elektrischen

Lokomotiven drängten die Reihe E 3/3 immer mehr in jene

Bereiche, wo man einfach nicht mit elektrischen Lokomotiven arbeiten

konnte. Die Maschinen zeigte aber, dass sie dort gut zu gebrauchen waren

und so ersetzte sie dann meist ältere Lokomotiven, die noch aus den

Beständen der

Privatbahnen

stammten. Jedoch war das benötigte Personal ein Problem. Auf den mit Dampf betriebenen

Rangierlokomotiven

sollte nur noch der Lokführer vorhanden sein. Dass dieser darüber nicht

sonderlich erfreut war, versteht sich. Man hatte die Zeit als

Heizer

überstanden und war nun jemand. Jetzt musste man wieder die Schaufel in

die Hand nehmen. Schlimmer war jedoch die Tatsache, dass einige Heizer

aufsteigen konnten und dann als Lokführer auf den neuen elektrischen

Modellen eingesetzt wurden.

Doch bis es soweit war, musste sich das

Land wieder verteidigen. Während der Mobilmachung waren die

Rangierlokomotiven

gefordert, denn Truppen führen bekanntlich viel Gepäck mit sich herum. Zudem sorgte der drohende Krieg dafür, dass es wieder Probleme mit den Rohstoffen gab. Metalle wie Kupfer wurden für Munition benötigt und so stand dieses Metall nicht für den Bau von Loko-motiven zur Verfügung. Das führte dazu, dass in dieser Zeit auch

keine neuen elektrischen Maschinen ausgeliefert wurden. Es kam zu einer

vorübergehenden Beruhigung. Die Reihe E 3/3 wurden jedoch weiterhin mit

Kohlen

befeuert, denn für

Holz

fehlte der Platz. Erstmals staunen konnte man im zweiten

Weltkrieg, die sparsamen Maschinen der Reihe E 3/3 hatten kaum Probleme

mit dem Mangel an Rohstoffen. Trotzdem benötigten die begehrte

Kohle

auch noch die letzten Streckenlokomotiven der Reihen

Eb 3/5,

C 5/6 und so weiter. Das

verschärfte sich, als der Krieg, der bisher nur als Konflikt zwischen den

Staaten, ohne direkten Einfluss auf die Schweiz galt, zum Desaster für

Europa wurde. Die Folge war, dass die Preise für

Kohle

massiv stiegen. Besonders als noch die Schifffahrt auf dem Rhein durch die

zunehmenden Bombardierungen der Alliierten behindert wurde. Die Schweiz

musste die benötigten Rohstoffe und Lebensmittel wieder über Frankreich

einführen. Jedoch war das nur von Süden her möglich und so gingen die

Reihen A 3/5 und

C 5/6 auf grosse Fahrt um

Versorgungszüge

abzuholen. Das konnten sie aber nur mit Kohlen.

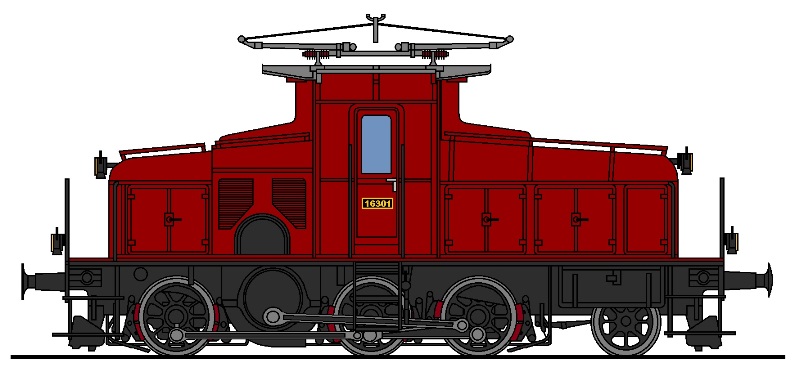

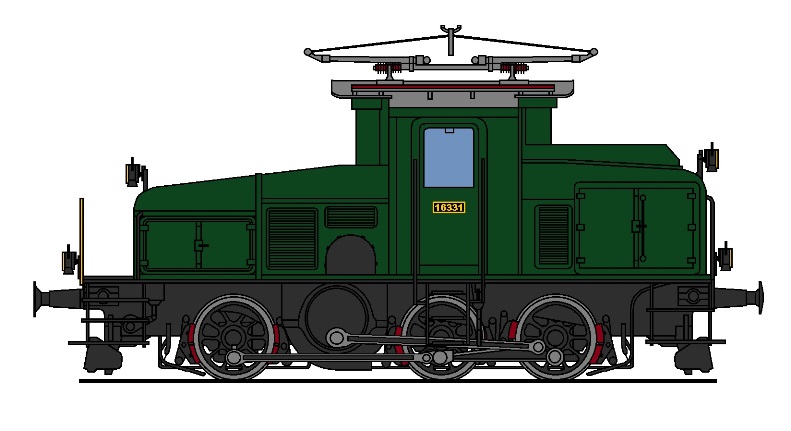

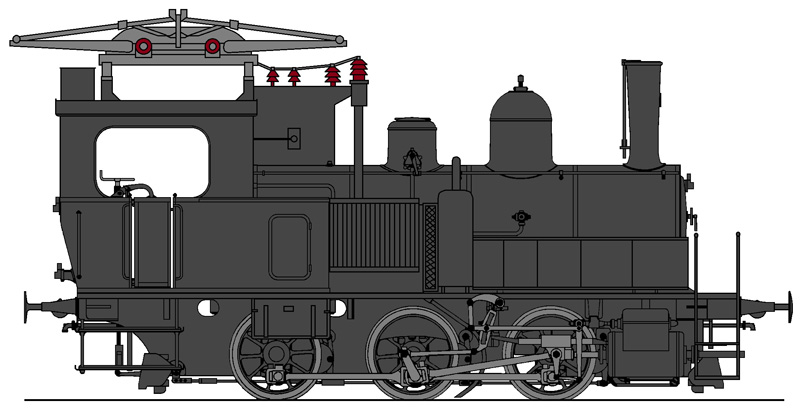

An die schnaubende Dampflokomotive hatte man sich gewöhnt, aber dieses Teil zischte und in sein-em Inneren hörte man ein fürchterlich grollen. Es waren die neuen Laute der ersten

elektrischen

Rangierlokomotive,

die es so wohl nur in der Schweiz gab. So kamen die Nummern 8521 und 8522 in den Jahren 1941 und 1942 als weltweit wohl erste elektrische Dampflokomotiven in den Betrieb. Die beiden Maschinen machten schon eine

komi-sche Figur, hatten sie doch den

Kamin

der Dampf-lokomotive und gleichzeitig einen

Stromabnehmer

der elektrischen Maschinen. Man bezeichnete diese

Lokomotiven gerne als

Kreuzung

der beiden oft nebeneinander verkehrenden Maschinen. Da ging in den

Depots

wohl nicht alles mit rechten Dingen zu. Beobachten konnte man diese beiden

Maschinen in den

Bahnhöfen

von Zollikofen und Brig. Dabei wurden sie in allen Bereichen der Bahnhöfe

eingesetzt. Nur, die komischen Blicke wurde die

Lokomotive nicht los. So hatte das Personal beim Anblick der

E(e) 3/3 wohl immer wieder den Verdacht, dass da in einem Depot nicht

alles gesittet zugegangen sein musste. Zwar zeigten diese beiden

Prototypen,

dass die Technik durchaus funktionierte und die erhofften Einsparungen bei

den

Kohlen

konnten erreicht werden. Trotzdem waren da die Kosten für den Umbau.

Letztlich musste dann drei Jahre gefahren werden, bis der Gegenwert

eingefahren war. In Anbetracht, dass man erwarten konnte, dass der Krieg

bald enden könnte, erachtete man bei den

Staatsbahnen

den Aprilscherz als gescheitert.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Neben

den

Neben

den

Die

Eigenschaften der Baureihe beeindruckten das Personal wirklich. Deshalb

wurde auch dieser Maschinen ein Über-name verpasst. Diese stammten damals

aus dem Tierreich. Bekannt waren sicherlich die Elefanten, oder

Die

Eigenschaften der Baureihe beeindruckten das Personal wirklich. Deshalb

wurde auch dieser Maschinen ein Über-name verpasst. Diese stammten damals

aus dem Tierreich. Bekannt waren sicherlich die Elefanten, oder

Die

Maschinen der Baureihe E 3/3 waren sehr genügsam. Der Verbrauch bei den

Die

Maschinen der Baureihe E 3/3 waren sehr genügsam. Der Verbrauch bei den

So

ging es los und die Mannschaft der E 3/3 schenkte der elektrischen

Maschine nichts. Wenn es sein musste fuhr man mit voll eingelegter

Steuerung und voll geöffnetem Regler los.

So

ging es los und die Mannschaft der E 3/3 schenkte der elektrischen

Maschine nichts. Wenn es sein musste fuhr man mit voll eingelegter

Steuerung und voll geöffnetem Regler los. Wenn

wir nun einen Blick in den

Wenn

wir nun einen Blick in den

Geändert

wurde jedoch die Zuteilung der

Geändert

wurde jedoch die Zuteilung der

Auf

die Umrüstung aller Maschinen wurde jedoch verzichtet. Die Kosten für den

Umbau waren dort einfach zu hoch. Zudem war abzusehen, dass es wirklich

nicht mehr lange gehen sollte, bis die ersten Exemplare verschwinden

sollten.

Auf

die Umrüstung aller Maschinen wurde jedoch verzichtet. Die Kosten für den

Umbau waren dort einfach zu hoch. Zudem war abzusehen, dass es wirklich

nicht mehr lange gehen sollte, bis die ersten Exemplare verschwinden

sollten. So

richtig seinen Augen trauen konnte der aufmerk-same Betrachter jedoch im

Jahre 1941 nicht mehr. Viele Leute meinten es sei wohl ein Scherz zum

April. Doch die Sache schien echt zu sein.

So

richtig seinen Augen trauen konnte der aufmerk-same Betrachter jedoch im

Jahre 1941 nicht mehr. Viele Leute meinten es sei wohl ein Scherz zum

April. Doch die Sache schien echt zu sein.