|

Die Inbetriebsetzung |

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

|

Die Entwicklung der neuen

Lokomotive für die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB war eine lange Geschichte. Die Bestellung war schon fast

vergessen, als am 30. Mai 1952 der erste Kasten der neuen Maschine die

Hallen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in

Winterthur verliess. Die drei Jahre Entwicklung waren nun so weit

gediehen, dass man die ersten Früchte erkennen konnte.

Solche Reisen von neuen

Lokomotiven waren oft zu sehen, hiessen

die Ziel doch Münchenstein, Oerlikon oder Genève. So gesehen eigentlich

eine alltägliche Angelegenheit.

Gezogen wurde der

Güterzug

von einer Maschine der Baureihe

Be 6/8 II. Diese hatte bereits ihre grosse Karriere am Gotthard

beendet und verdiente im Mittelland ihr Gnadenbrot. Niemand ahnte damals,

dass das

Krokodil,

das mittlerweile zur bekanntesten

Lokomotive der Schweiz geworden war, das

erste Exemplar einer Lokomotive schleppte, das ihr diesen Rang durchaus

streitig machen konnte. Dies auch, weil es erst ein komischer Wagen war.

Die äusserlich bereits fertige

Lokomotive fiel im

Güterzug

nicht gross auf. Man konnte die Form der Lokomotive gut erkennen. Der

Kasten war von der Farbe und der Ausstattung her so gestaltet worden, wie

es mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB abgemacht worden war. So war

das vorgesehene Wappen der Schweizerischen Eidgenossenschaft an der

Front

zu sehen. Dank dem

Flachwagen

erkannte man es sogar noch sehr gut.

Im Werk Münchenstein sollte der Elektriker aus dem Kasten eine

Lokomotive. Man hatte in den vergangenen

Jahren gerechnet und Gewicht eingespart, aber die

Leistung

war sehr hoch und da musste man die entsprechenden Bauteile einbauen.

Zudem war nun beschlossen worden, dass die Maschine mit etwas mehr Schmuck

versehen werden sollte. Wer diese Idee hatte und warum er darauf gekommen

ist, ist heute nicht mehr bekannt.

Dort sollte die Stunde der Wahrheit kommen. Die neue Maschine

wurde eingeschaltet und so wurde aus dem bisherigen Kasten eine

Lokomotive, die sich sogleich auf grosse

Fahrt begeben sollte. Die neue Maschine fiel wohl manchem am Bahnhof wartenden Reisenden auf. Konnte doch die Lokomo-tive, die verschoben wurde, äusserst genau betracht-et werden, da sie mit einem Lokomotivzug alleine unterwegs war.

Zudem fiel sie mit dem Schmuck und sauber glänzend natürlich jedem

auf. Auch

wenn das Wetter nicht so richtig mitspielen wollte. Versteckte sich die

Sonne doch hinter dicken Regenwolken.

Zum grossen Star wurde die Maschine im

Bahnhof

Basel SBB. Die neuste

Lokomotive der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB wurde bewundert. Dank dem glänzenden Chrom, sah man sie

von weit her und gegenüber von den alten Maschinen war sie in ihrem

jugendlichen Glanz natürlich eine Augenweide. Wer Zeit hatte, bewunderte

die neue Maschine, die sich bereit machte um nach Zürich zu fahren, denn

dort gab es eine Waage.

Mit der noch nicht mit Wappen versehenen

Lokomotive mit der Nummer 11 401 fuhr

man anschliessend über den Bözberg nach Zürich, wo die Lokomotive im

Depot

F erstmals gewogen wurde. Die letzten Meter wurde sie mangels

Fahrleitung

von einer Dampflokomotive geschoben. Ein Bild, das 1952 in der Schweiz

dank den

Traktoren

durchaus schon selten geworden ist, aber der kleine

Tiger hielt sich tapfer und verschob

die Neue auf die Waage.

Die neue

Lokomotive war also kein Leichtgewicht.

Das wusste man, denn es musste eine grosse

Leistung

installiert werden, jedoch hatte man gehofft, dass es vielleicht doch noch

reichen könnte. In der Folge begannen mit der Lokomotive jedoch die Probefahrten. Man hatte lange genug auf die Maschine gewartet und nun wollte man wissen, wie gut die Technik war.

Auf die sechs

Achsen

verteilt, war die Überschreitung lediglich rund 330 Kilogramm. Somit nicht

so viel, dass man damit nicht hätte durch die Schweiz fahren kön-nen. Doch

es wollte mit den guten Nachrichten zu dieser

Lokomotive einfach nicht klappen.

Die Laufeigenschaften der neuen

Lokomotive waren nicht sehr gut. In den

Kurven

klemmten die langen

Drehgestelle

spürbar. Wegen dem grossen Achsstand im Drehgestell stiegen die

Führungskräfte so stark an, dass an einen normalen Betrieb der Maschine

kaum zu denken war. An eine

Zulassung

zur

Zugreihe R

war mit dieser Lokomotive schlicht nicht zu denken. Im Gegenteil, man

konnte sich fragen, ob eine Zulassung zur

Zugreihe A

erfolgen könnte.

Die älteren Leute erinnerten sich an die rabiate Maschine der

Baureihe Ae 3/5, die im Jura

Kurven

gerade gebogen hatte. Bei der neuen

Lokomotive wagte man sich nicht in den

Jura, weil man befürchten musste, dass die

Schienen

den Kräften nicht widerstehen könnten. Schnell war für die neue Lokomotive

der passende, wenn auch nicht schmeichelhafte Übernamen gefunden. Der

„Schienenmörder“ war geboren.

Die beiden

Lokomotiven wurden immer wieder den

Leuten präsentiert und machten mit ihrem Chromschmuck schon ein schönes

Bild. Vor allem waren die Lokomotiven schnell zu erkennen, denn der

glänzende Streifen fiel auf. Die beiden Prototypen „glänzten“ aber auch mit einem unruhigen Lauf, der vor allem bei schlechtem oder ungenügendem Gleiszustand auffiel. Die grossen Führungskräfte verhinderten die Zulassung zur Zugreihe R definitiv.

Man durfte mit der

Lokomotive knapp 100 km/h fahren und bei

gewissen

Weichen

musste auf 40 km/h reduziert werden. So war an eine ver-nünftige Fahrt mit

der neuen Lokomotive schlicht nicht zu denken. Andererseits zeigten die ersten Probefahrten aber auch auf, dass die Lokomotive die weiteren Forderungen des Pflichtenheftes problemlos er-füllte.

Der erste Eindruck war wohl nicht allzu schlecht ausgefallen. Im

elektrischen Bereich und bei der

Zugkraft,

war die Maschine hervorragend. Daher konnte man sich auch daran wagen, die

beiden Maschinen in einen Probeeinsatz zu lassen. Die Einschränkungen

konnte jedoch nicht aufgehoben werden.

Wenn man objektiv war, gab es bei den beiden

Prototypen

eigentlich nur ein Problem. Das waren die

Drehgestelle,

denn mit einem festen Radstand von 4 300 mm war man schon verflucht hoch.

Als Vergleich soll hier die Baureihe

Be 6/8 II herangezogen

werden. Der Oldtimer hatte 4 700 mm erhalten und die mittlere

Achse

konnte sich seitlich verschieben. Das war bei der neuen Maschine nicht

möglich.

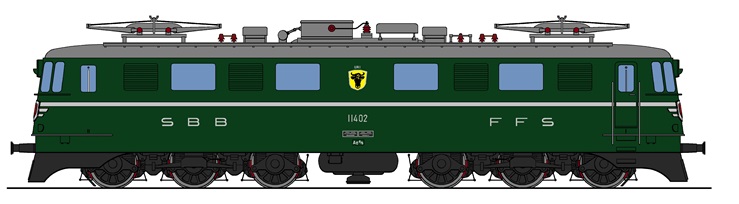

Diese Wappen hätten die an den

Fronten

montierten Wappen der Schweiz ergänzt. Nur schon diese hatten für eine

Be-kanntheit der

Lokomotiven geführt, der nicht

übertroffen wer-den konnte. Die Nummer der Lokomotive wurde neu unterhalb der Zier-leiste angebracht und an der Stelle der Fahrzeugnummer montierte man an der Lokomotive das Wappen des Kantons Tessin.

Die Idee gefiel den Leuten und so wurde noch der Name "TICINO"

angeschrieben. Für die zweite

Lokomotive mit der Nummer 11 402 wählte

man das Wappen des Kantons Uri. Fertig waren die ersten beiden

Kantonslokomotiven, und die Begeisterung des Volkes kannte keine Grenzen.

Bei den verantwortlichen Stellen hatte man eine

Lokomotive geschaffen, die sich in die

Herzen der Leute gefahren hatte. Jedoch hielt sich die Begeisterung über

die neue Lokomotive in Grenzen. Die beiden Maschinen waren meilenweit von

der auf 125 km/h festgelegten

Höchstgeschwindigkeit

entfernt. Jedoch musste die

Inbetriebsetzung

fortgesetzt werden. Sie Funktionierte und sollte daher vor die ersten Züge

gesetzt werden.

Das war ein üblicher Vorgang. Nach Abschluss der

Probefahrten

zur Bestimmung der Daten und zur Klärung der Fahreigenschaften, ging man

mit den

Lokomotiven vor die fahrplanmässigen

Züge. Für eine Lokomotive, die am Gotthard eingesetzt werden sollte hiess

das oft, dass sie dazu vermehrt auf dieser Strecke eingesetzt werden

würde. Die neue Maschine konnte zeigen, was in ihr steckte und wie gut sie

wirklich war.

Die Bedienung war ausschliesslich dem Lokomotivpersonal vom Depot Erstfeld vorbehalten. Man wollte sich so auf-wändige Schulungen für die beiden Loko-motiven ersparen.

Die Serie dieser Baureihe war zu diesem Zeitpunkt alles andere als

gesichert. Niemand ahnte jedoch, welchen Mythos um diese

Lokomotiven entstehen sollte. Die Freude beim Personal wähnte nur kurz. Es stellte sich heraus, dass die zwei Maschinen zum Teil recht schwerwieg-ende Mängel aufwiesen. Die betriebliche Höchstgeschwindigkeit wurde vorerst auf 100 km/h festgelegt. Mit der intensiven Erprobung in der Praxis stellten sich aber an den beiden neuen Lokomotiven weitere schwere Mängel ein.

Die beiden grössten Probleme betrafen das

Laufwerk

und den

Antrieb.

Auf der Fahrt rüttelte und schüttelten beiden

Lokomotiven. Aus dem Bereich der

Triebachsen

waren schleifende und knirschende Geräusche zu hören. Wenn immer es ging,

strich man mit einem Pinsel ein spezielles

Öl

auf die

Spurkränze.

Trotzdem so richtig schön sahen die nicht aus. Im Gegenteil wer sich die

Spurkränze ansah, bekam Sorgenfalten. Die massive Abnützung der Spurkränze

führte immer wieder dazu, dass diese beschädigt wurden.

Mit den abgenützten

Spurkränzen

bestand allerhöchste Gefahr. Die

Lokomotive konnte jederzeit entgleisen und

so verunglücken. Das gefährdete jedoch den sicheren Einsatz der

Lokomotive. Die beiden Maschinen waren daher beim Personal nicht nur

beliebt. Nur, es sollte nicht dabei bleiben, denn die Probleme mit den

beiden

Prototypen

wollten einfach nicht abreissen. Die die Führungskräfte im

Gleis

hatten auch andere Auswirkungen.

Statt dem ausgebauten Motor wurde dabei Ballast mitge-führt. Ob

die so geschwächten

Lokomotiven in normalen Diensten

verkehrten, ist nicht klar überliefert worden. Auf jeden Fall stand die

elektrische

Bremse dabei nicht zur Verfügung. Obwohl man die beiden Prototypen schön gesprochen als Reinfall bezeichnen konnte, kam es nicht zum be-fürchteten Desaster. Die Lokomotiven hielten sich wun-derbarerweise in den Schienen. Wenn

man von den defekten

Fahrmotoren

und den kata-strophalen Laufeigenschaften absah, war der Schien-enmörder

doch nicht so schlecht. Die Industrie musste die Pläne überarbeiten, wenn

daraus eine erfolgreiche Serie werden sollte. Auf Grund der Erfahrungen mit den beiden Prototypen wurde die Konstruktion überarbeitet. Die ab 1955 erschienen Maschinen mit den Nummern 11 403 bis 11 414 arbeiteten zuverlässig und zur allseitigen Zufried-enheit.

Gerade hier zeigt sich gut, wie wichtig eine intensive Erprobung

mit

Prototypen

sein kann. Die Probleme bei den Prototypen führten dazu, dass die Serie

nachgebessert werden konnte. Ja sogar das Gewicht konnte bei der Serie

eingehalten werden.

Die Fahreigenschaften der Serie wurde verbessert und das Gewicht

reduziert. Trotzdem konnten auch die

Lokomotiven der Serie nicht so weit verbessert

werden, dass eine

Zulassung

zur

Zugreihe R

möglich war. Erst die nächste sechsachsige Lokomotive (Re 6/6)

für den Gotthard sollte letztlich auch dank der

Achsfolge

Bo’Bo’Bo’ die Zulassung zur Zugreihe R schaffen. Für die Baureihe Ae 6/6

wurde die technische Geschwindigkeit von 125 km/h zu einem unerfüllten

Wunsch.

Wie das bei

Lokomotiven der Serie üblich war, wurden diese

sofort dem Betrieb übergeben. Die Veränderungen gegenüber den

Prototypen

wurden nur kurz erprobt und so die Verbesserungen geprüft. Man benötigte

die neuen Lokomotiven dringend. Da konnte man es sich nicht leisten, lange

die Verbesserungen zu erproben. Zudem merkte man schnell, ob die

Laufeigenschaften besser waren, als bei den alten Maschinen.

Eher als Überraschung muss die Tatsache angesehen werden, dass die

missratenen

Prototypen

mit Ablieferung der ersten Serie nicht gleich verändert oder abgebrochen

wurden. Die Schweizerischen Bundebahnen SBB zeigten sich gegenüber den

beiden

Lokomotiven gnädig. Man ergänzte anfänglich nur

die

Spurkranzschmierung.

Die Prototypen blieben jedoch bis zum Einbau der Seitenfederung die besten

Schienenmörder aller Zeiten. Mit der Serie kam auch die Zuteilung zur Hauptwerkstätte. Im Gegensatz zu den Depots sollten dort die schweren Arbeiten und die Hauptrevision durchgeführt werden. Für die Baureihe Ae 6/6 sahen die Staatsbahnen, wie für alle am Gotthard eingesetzten Lokomotiven, das Werk in Bellinzona vor. Damit können wir uns jedoch dem Betriebseinsatz zuwenden.

|

|||

| Letzte | Navigation durch das Thema | Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Doch

noch war es ein leerer Kasten, der zwar auf seinen eigenen Beinen stand,

aber noch nicht mehr. Noch a

Doch

noch war es ein leerer Kasten, der zwar auf seinen eigenen Beinen stand,

aber noch nicht mehr. Noch a Am

04. September 1952 begann in Münchenstein das Zeitalter der Baureihe Ae

6/6. Die nun mit den be-kannten Chromstreifen versehene

Am

04. September 1952 begann in Münchenstein das Zeitalter der Baureihe Ae

6/6. Die nun mit den be-kannten Chromstreifen versehene

Mit

124 Tonnen war die neue Maschine zu schwer ge-raten. Die grosse

Ernüchterung für gewisse Leute, die

Mit

124 Tonnen war die neue Maschine zu schwer ge-raten. Die grosse

Ernüchterung für gewisse Leute, die

Am

31. Januar 1953 kam dann noch eine weitere

Am

31. Januar 1953 kam dann noch eine weitere

Die

beiden

Die

beiden

Die

neuen

Die

neuen