|

Bedienung der Lokomotive |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im

Pflichtenheft,

das von der

Gotthardbahn erarbeitet wurde, war nicht nur eine kostengünstige

Lokomotive

verlangt worden. Auch Hinweise zur Bedienung dieser Maschinen waren

enthalten. So sollte eine einfache Bedienung vorhanden sein, die den

Aufwand für die Schulung des Personals verringerte. Noch wusste man ja

nicht, wie sich der Betrieb entwickeln könnte und da wurde für weitere

Sparmassnahmen geplant.

Diese fing bereits im Depot und dort mit der kalten Maschine an. Mit anderen Worten, es war eine Vorbereitung für den Dienst erforderlich. Die jedoch nur erfolgte, wenn die

Loko-motive

im Unterhalt war. In den anderen Fällen wurde eine Abstellung unter Dampf

vorgesehen. Um die Lokomotive in einem Depot auf den Betrieb vorzubereiten, war nicht im-mer das Lokomotivpersonal erforderlich. Der Standort beschäftigte Leute, die sich um die Schmierung kümmerten und An-gestellte, die ein Kessel in Betrieb neh-men durften. Diese speziellen

Heizer

konnten dabei mehrere Maschinen gleichzeitig betreu-en, was der Besatzung

der

Lokomotive

nicht möglich war. Daher konnte bereits so auf teures Personal verzichtet

wer-den. Die Zeit bis der

Kessel

dieser Baureihe den für den Betrieb erforderlichen Druck hatte, war sehr

kurz. Nachdem das Feuer angefacht wurde, wirkte die natürliche Strömung

der Luft. Sobald aber im Kessel ein geringer Druck vorhanden war, konnte

der

Hilfsbläser

aktiviert werden. So wurde der Abdampf simuliert und das Feuer zusätzlich

angefacht. Die Dampfproduktion wurde dadurch beschleunigt, was die Zeit

verkürzte. Der

Hilfsbläser

wurde auch im Betrieb eingesetzt. Besonders bei

Lokomotiven,

die im

Rangierdienst

tätig waren, kam es immer wieder zu längeren Stillständen. Da nun die

Dampfmaschinen

nicht liefen, war es schwer, den erforderlich Druck nach einer Einspeisung

schnell wieder zu erzeugen. Dank dem Hilfsbläser konnte das jedoch

schneller erfolgen. So war immer eine optimal einsatzbereite Maschine

vorhanden.

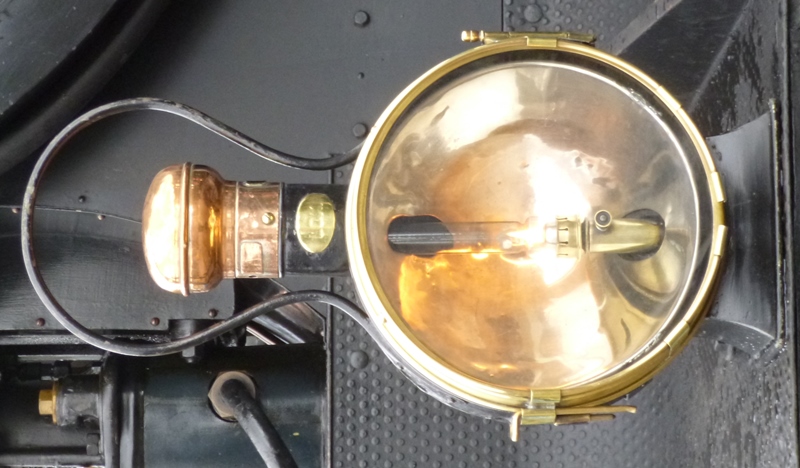

Das war bei Dampflokomotiven in der Schweiz

jedoch speziell geregelt worden, denn die

Karbidlampen

für die

Beleuchtung

gehörten nicht zur Maschine, sondern sie mussten vor der Fahrt bei der

Lampisterie

bezogen werden. Die Lampen konnten einfach auf speziellen Halterungen aufgesteckt werden. Jedoch wurden die Flammen nicht immer angefacht. Die Lampen signalisierten auch so, dass die Lokomotive bereit war. Wobei gerade im

Rangierdienst

die Disziplin mit den Lampen gering war. Es war also durchaus möglich,

dass an Stelle der

Karbidlampe

nur eine entsprechende Signalscheibe aufgesteckt wurde und so die

Bereitschaft geregelt war. Angefacht wurden die Karbidlampen nur während der Nacht. Damit war die Lokomotive in den spärlich ausgeleuchteten Anlagen besser zu erkennen. Besonders dann, wenn sie gefahren kam. Das Licht reichte aber kaum aus um den

Bereich vor der

Lokomotive

ausreichend zu erhellen. Das nun verbrauchte

Kalziumkarbid

wurde nach dem Einsatz in der

Lampisterie

wieder auf-gefüllt. Daher mussten die Lampen wieder abgenommen werden. Sollten Sie vorher beim Lokomotivpersonal den Heizer vermisst haben, war das kein Fehler, denn diesen gab es hier nicht. Die Versorgung des Feuers konnte durch den Lokführer erfolgen. Die entsprechenden Fähigkeiten hatte er und

gerade im Bereich des

Rangierdienstes

waren immer wieder kurze Stillstände vorhanden, bei denen nach dem Feuer

gesehen werden konnte. Auch die

Nachspeisung

wurde dann aktiviert. Die von der Gotthardbahn erhoffte Vereinfachung bei der Besatzung war also vorhanden. Daher lassen wir nun den Lokführer in das Führerhaus steigen. Dort fand er für den Betrieb alle erforderlichen Materialen und Bedienelemente vor. Gerade die Verladung der 400 Kilogramm

Kohlen

war durch das Depot

erfolgt, da hier nicht die üblichen Anlagen genutzt werden konnten. Der

kleine Haufen Kohle schränkte den Platz jedoch ein. Bevor wir losfahren, sehen wir uns schnell

im recht offenen

Führerhaus

um. Um den

Kessel

waren die Bedienelemente für diesen selbst und die Steuerung vorhanden.

Einige Anzeigen waren jedoch auch vorhanden. Diese zeigten dem Lokführer

den Wasserstand im Kessel an. Eine wichtige Anzeige, die angab, wann der

Regulator

zum

Injektor

aktiviert werden musste. Auch dieser Regler war im Bereich des Kessels

angeordnet worden. Neben diesen Anzeigen und Bedienelementen,

war auch noch der Hebel für den

Regulator

beim

Dampfdom

und die

Zugstange

für die

Lokpfeife

vorhanden. Abgeschlossen wurden diese bescheiden vorhandenen

Bedienelemente noch mit dem

Exterhebel

für die

Bremse

der

Lokomotive.

Dieser war nun in der Stellung, die eine

Bremsung

zur Folge hatte. Wir haben aber unsere Betrachtung noch nicht

abgeschlossen. Unmittelbar über dem mit Holzplanken

belegten Boden des

Führerstandes,

befand sich die Türe zur

Feuerbüchse.

Diese war in der Regel verschlossen und wurde nur geöffnet, wenn

Kohlen

nachgelegt werden mussten. Da kein

Heizer

vorhanden war, musste der Lokführer daher noch das Feuer kontrollieren und

allenfalls noch ein paar Schaufeln Kohlen in die Feuerbüchse werfen. Damit

war die Maschine aber bereits fahrbereit.

Damit nahm die Dampfmaschine ihre Arbeit auf und der Exterhebel konnte in die gelöste Stellung ver-bracht werden. Dank dieser Lösung mit der auch als

Wurfhebel-bremse

bezeichneten Lösung, war die

Bremse

der Maschine schnell gelöst. Je mehr der Regulator geöffnet wurde, desto grösser war die Zugkraft. Es oblag der Erfahrung des Lok-führers, wie stark der Griff gezogen wurde. Musste viel Last mitgeführt werden, war der Regulator voll geöffnet. Dabei müssen wir bedenken, dass in

Bahnhöfen

bis zu 240 Tonnen zugelassen waren und dass die Ein-haltung im

Rangierdienst

nicht immer erfolgte. Kam die Maschine nicht vom Fleck, musste aber

abge-hängt werden. Wie schnell gefahren wurde, konnte nicht

abgelesen werden. Damals waren bei den

Lokomotiven

in der Schweiz noch keine Anzeigen für die Geschwindigkeit vorhanden. Der

Lokführer musste daher zusehen, dass er die

Höchstgeschwindigkeit

von 50 km/h nicht überschritt. Was im

Rangierdienst

selten der Fall war und auch mit Zug erreichte die Lokomotive diese

maximale Geschwindigkeit oft auch nur mit Rückenwind und einem Gefälle. Um mit der

Lokomotive

anzuhalten, wurde der

Regulator

geschlossen und mit der anderen Hand der

Exterhebel

umgeworfen. Danach konnte mit aller Kraft der Hebel nach unten gedrückt

werden. Je kräftiger der Lokführer den Exterhebel gegen den Boden drückte,

desto kräftiger fiel die

Bremsung

der Lokomotive aus. Erst im Stillstand wurde der Hebel losgelassen und die

Bremsung reichte für den Stillstand aus.

Die Forderungen der

Gotthardbahn waren in diesem Punkt daher auch erfüllt worden.

Aufwendig war die Arbeit jedoch nur, wenn die Maschine ins Depot

fuhr. Das bedeutete, dass der Aschekasten geleert werden musste. Dazu konnte dieser entriegelt werden und der Inhalt fiel in die dazu vorgesehene Grube. Gleich-zeitig stand auch die Reinigung der Rauchkammer an. Bevor das möglich war, musste das Werkzeug

auf das Umlaufblech gelegt werden. Anschliessend stand dann die

Kletterpartie an und das Öffnen der

Rauchkammertüre

erfolgte durch lösen der Riegel. Falls in der

Feuerbüchse

noch ein Feuer war, füllte sich die Kammer augenblicklich mit Rauch, was

die Arbeit nicht begünstigte. Arbeit die darin bestand, die sich am Boden

der

Rauchkammer

befindliche

Lösche

zu entfernen. Das erfolgte mit einer Schaufel und auch dieses Material

verschwand nun vor der

Lokomotive

in der Grube, die daher auch als

Schlackengrube

bezeichnet wurde und die es damals in jedem Depot

gab. Sollte die

Lokomotive

in den Unterhalt, wurde auch das Feuer entfernt. Die noch immer

vorhandenen heissen Metalle im Bereich der

Feuerbüchse

erzeugten noch genug Dampf, dass die Lokomotive aus eigener Kraft in die

Remise

fahren konnte. Damit sind wir wieder dort, wo wir begonnen haben, denn wie

schon erwähnt, das Feuer erlosch nur, wenn die Maschine dem Unterhalt

zugeführt werden musste. Das bedeutet

Feierabend.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bevor

wir etwas genauer auf die Be-dienung eingehen, noch ein paar weitere und

nicht unwichtige Hinweise zur Be-handlung einer Dampflokomotive.

Bevor

wir etwas genauer auf die Be-dienung eingehen, noch ein paar weitere und

nicht unwichtige Hinweise zur Be-handlung einer Dampflokomotive. Es

wird nun Zeit, dass wir das Fahrpersonal zur

Es

wird nun Zeit, dass wir das Fahrpersonal zur

Konnte

die Fahrt begonnen werden, verlegte der Lokführer den Hebel für die

Steuerung in die ge-wünschte Fahrrichtung. Dann betätigte er den

Be-dienhebel für den

Konnte

die Fahrt begonnen werden, verlegte der Lokführer den Hebel für die

Steuerung in die ge-wünschte Fahrrichtung. Dann betätigte er den

Be-dienhebel für den

Sollte

nun in einer andere Richtung gefahren wer-den, wurde die Steuerung

umgestellt und die vorher beschriebenen Handlungen wiederholt. Es war

wirk-lich sehr einfach diese

Sollte

nun in einer andere Richtung gefahren wer-den, wurde die Steuerung

umgestellt und die vorher beschriebenen Handlungen wiederholt. Es war

wirk-lich sehr einfach diese