|

Entwicklung, Finanzierung und Beschaffung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Eigentlich war alles

klar geregelt. Die BLS entwirft das

Pflichtenheft

für die neue

Lokomotive und der Kanton Bern sorgt für die Finanzierung. So

schön das klingt, es war in etwa der einzige Punkt, in dem es so kommen

sollte, wie geplant. Dabei begann alles in einer damals üblichen Art und

Weise. Die verantwortlichen Stellen suchten in Europa nach einem passenden

Modell. Danach wird dieses angesehen und eventuell verwendet.

Eine Idee war die

Beschaffung von

Motorwagen.

Jedoch bewährten sich die Modelle der Reihe

Ce 2/4 nicht

besonders. Aus diesem Grund wurden 1919 auf den bereits mit

Fahrleitung

versehenen Abschnitten Versuche ausgeführt. Es handelte sich dabei um ein

von den Firmen Dyle et Bacalan und

Westinghouse

erbautes Fahrzeug. Geliefert wurde dieses als

Triebwagen

bezeichnete Modell an die Compagnie des chemines de fer du Midi.

Das Fahrzeug, das von

der Gesellschaft für Versuche in die Schweiz geschickt wurde, war vom Typ

E ABD. Dabei müssen wir wissen, dass die Midi, wie man die Gesellschaft

nannte, damals mit einer

Fahrleitung

für 12 000

Volt

und 16 2/3

Hertz

Wechselstrom

versehen war. Das Versuchsfahrzeug passte daher nicht zur BLS, was aber

mit einem

Transformator

korrigiert werden konnte. Den Fahrten mit den

Triebwagen

aus Frankreich stand damit nichts mehr im Weg. Die Ergebnisse aus den Versuchsfahrten mit dem Modell aus Frankreich waren aber nicht befriedigend. Es zeigte sich, dass die Laufeigenschaften nicht viel besser waren, als das bei den Motorwagen Ce 2/4 der Fall war. Durch die bei solchen Fahrzeugen in den Drehgestellen verbauten Motoren und den Tatzlagerantrieb erhöhte sich die ungefederte Masse. Diese verschlechterten die Laufeigenschaften und schüttelte den Triebwagen durch.

Um die Episode mit

diesem

Triebwagen

aus Frankreich abzuschliessen, muss noch erwähnt werden, dass von diesen

Modellen zwei auf

Gleichstrom

umgebaute Exemplare später bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

eingesetzt wurden. Dabei verkehrten diese auf der mit diesem System

elektrifizierten Strecke zwischen Genève und La Plaine. Doch nun wollen

wir uns wieder der BLS zuwenden und deren Lösung ansehen.

Jedoch war die Ausbeute an passenden Modellen noch bescheidener, denn alle bisher vorhandenen Maschinen war zu schwer, oder aber sie funk^-tionierten nicht wunschgemäss.

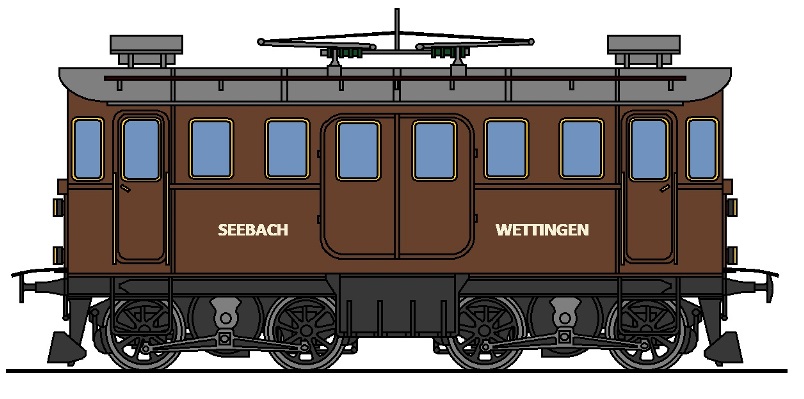

Eigentlich passten

von den

Achslasten

nur die bei-den Maschinen aus dem

Versuchsbetrieb

im Raum Zürich. Mit anderen Worten, die BLS hatte nichts anderes zu machen, als eine Lokomotive für Nebenbahnen zu entwickeln.

Wie stark das so

entstandene Modell mit den Bah-nen verbunden wurde, zeigt nur schon, dass

das neue

Triebfahrzeug

der BLS-Gruppe

schlicht als «Dekretsmühle» bezeichnet wurde. Daher lohnt es sich, wenn

wir einen etwas genaueren Blick in das

Pflichtenheft

werfen. Dabei müssen wir nicht einmal in die Details gehen.

Da auch wir dazu

neigen eine Neuerung mit etwas Bekanntem zu vergleichen, müssen wir ein

Muster finden. Bei der BLS bietet sich in diesem Punkt eigentlich nur die

Baureihe

Fb 5/7

an. Dabei besteht jedoch nun das Problem, dass wir eine komplett andere

Anforderung haben. Daher müssen wir das

Pflichtenheft

so ansehen, als gäbe es keine vergleichbaren Modelle. Nicht weil ich zu

faul bin, sondern weil es diese damals auch nicht gab.

Mit dem allgemeinen

Beschrieb im

Pflichtenheft

bekommt man einen guten Einblick. Die BLS wünschte eine

Lokomotive, die für

Nebenbahnen

geeignet war. Damals sah man eigentlich nur die Transitstrecke als

Vollbahn

an. Jedoch ist damit auch bereits klar, dass die

Achslasten

geringer ausfallen würden und somit gewisse Punkte der

Bergstrecke

nicht berücksichtigt würden. Was das genau bedeutete, zeigen ein paar

ausgewählte Punkte.

Die neue

Lokomotive sollte sowohl für Reise-, als auch für leichte

Güterzüge,

auf

Nebenstrecken

geeignet sein. Dabei sollten in Steigungen von bis zu 15‰

Anhängelasten

von bis zu 310 Tonnen mit 35 km/h befördert werden. Das entsprach den

Werten, wie es sie auf den meisten Strecken der BLS-Gruppe

zu berücksichtigen gab. Das galt auch für den Abschnitt zwischen Spiez und

Bönigen, wo die Werte für die anderen Bahnen galten.

Es gab jedoch noch

eine Strecke, die nicht berücksichtigt wurde. Auf der mit 25‰ starken

Steigungen versehenen Strecke der Bern – Schwarzenburg - Bahn BSB musste

von der neuen

Lokomotive jedoch eine

Anhängelast

von 180 Tonnen mit der gleichen Geschwindigkeit mitgenommen werden können.

Wegen den im

Pflichtenheft

fehlenden Angaben zu den grösseren Steigungen der Lötschbergstrecke, war

erkennbar, dass die neue Maschine dort nicht verkehren sollte.

Der Grund war

eigentlich simpel, denn die Reihe

Fb 5/7

konnte grössere Lasten bei höherer Geschwindigkeit befördern. Genau

deshalb können wir keinen direkten Vergleich anstellen. Auch bei den

weiteren Punkten gab es deutliche Unterschiede. Das umfasste auch die auf

der

Bergstrecke

neu verlangte

elektrische

Bremse, denn auf diese wurde im

Pflichtenheft

ausdrücklich verzichtet und so ein einfacher Aufbau verlangt wurde.

Die geforderte

Leistung

lag bei ungefähr 1000 PS. Diese Leistung sollte in einer

Lokomotive eingebaut werden, die maximal nur 12.5 Tonnen

Achslast

haben durfte. Damit konnte man darauf verzichten, den

Oberbau

der

Nebenbahnen

auf einen Wert der

Vollbahnen

zu verstärken. Ein Punkt, der gewählt werden musste, weil die verfügbaren

finanziellen Mittel einen grossen Umbau der

Nebenstrecken

nicht erlaubte.

Daher legte man den

Wert der

Lokomotive ent-sprechend fest. Da jedoch bei der BN höhere

Ge-schwindigkeiten zugelassen waren, musste bei der Konstruktion darauf

geachtet werden, dass auch eine Erhöhung auf 70 km/h möglich war. Man ging bei der Lokomotive von vier Triebachsen aus. Die sollten mit zwei führenden Laufachsen er-gänzt werden. Die Achsfolge der Lokomotive war somit definiert worden.

Bei der Bezeichnung

ging man daher davon aus, dass diese als Fc 4/6 erfolgen könnte. Wobei die

Lo-komotiven der Schweizerischen Bundesbahnen zeigten, dass

Drehgestelle

in engen

Kurven

besser waren. So war effektiv die Bezeichnung Fc 2x2/3 zu erwarten. Dazu sollte es jedoch nicht kommen, denn während sich die ersten Maschinen im Bau befanden, wurden die Bezeichnungen in der Schweiz geändert. Aus der Lokomotive wurde daher die Baureihe Ce 4/6. Bei der Steigerung der Geschwindigkeit auf 70 km/h änderte sich diese auf Be 4/6. Es waren die ersten Lokomotiven der BLS, die von Beginn an die neue Bezeichnung hatten. Daher wird auf dieser Seite auch mit diesen gearbeitet.

Von den eingereichten

Vorschlägen entschied sich die BLS schliesslich für ein Modell, das von

der Maschinenfabrik Oerlikon MFO angeboten wurde. Der mechanische Teil

sollte jedoch von der Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM in

Winterthur stammen. Dabei sollte Maschine eine

Leistung

von 760 kW, oder 1035 PS besitzen. Selbst bei der

Höchstgeschwindigkeit

lag der Hersteller mit 65 km/h über dem Wunsch.

Das wichtigste bei

der angebotenen

Lokomotive war jedoch die

Achslast.

Diese sollte gemäss dem Hersteller sowohl für die Lauf- als auch für die

Triebachsen

eingehalten werden. Damit war man nun bei der BLS bereit für die

Bestellung der neuen Baureihe. Diese sollte insgesamt 14 Lokomotiven nach

dem Baumuster Ce 4/6 umfassen. Diese Maschinen sollten die Betriebsnummern

301 bis 314 erhalten und so sollten verteilt werden.

Knackpunkt war dabei

die geforderte kurze Lieferzeit, da die

Lokomotiven bestellt wurden, als die

Fahrleitung

auf den Strecken schon bald fertig war. Die MFO sah sich auch wegen der

grossen Serie von Lokomotiven der Baureihe

Ce 6/8 II für die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausser stande diese Fristen einzuhalten.

Doch gerade in diesem Punkt konnte die BLS nicht warten und daher musste

eine Lösung gefunden werden.

Die BLS musste daher

die Bestellung der

Lokomotiven aufteilen. Die MFO sollte daher lediglich

die Nummern 301 bis 307 bauen. Bei den restlichen Maschinen sollte jedoch

die Brown Boveri und Companie BBC in Münchenstein berücksichtigt werden.

Eine Aufteilung, die der MFO nicht passte und so gab es im elektrischen

Teil zwischen den Maschinen Unterschiede. Da die SLM für alle Modelle den

mechanischen Teil lieferte, gab es dort jedoch keine Unterschiede.

|

|||||||||||

|

Typ |

Nummer |

Bahngesellschaft |

|||||||||

|

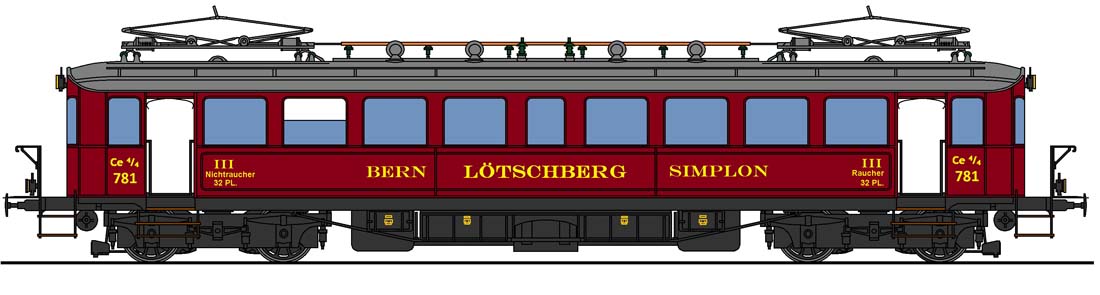

Ce 4/6 |

301 – 303 |

Bern – Lötschberg –

Simplon |

|||||||||

|

Ce 4/6 |

304 – 305 |

Spiez – Erlenbach –

Bahn |

|||||||||

|

Ce 4/6 |

306 – 307 |

Erlenbach –

Zweisimmen – Bahn |

|||||||||

|

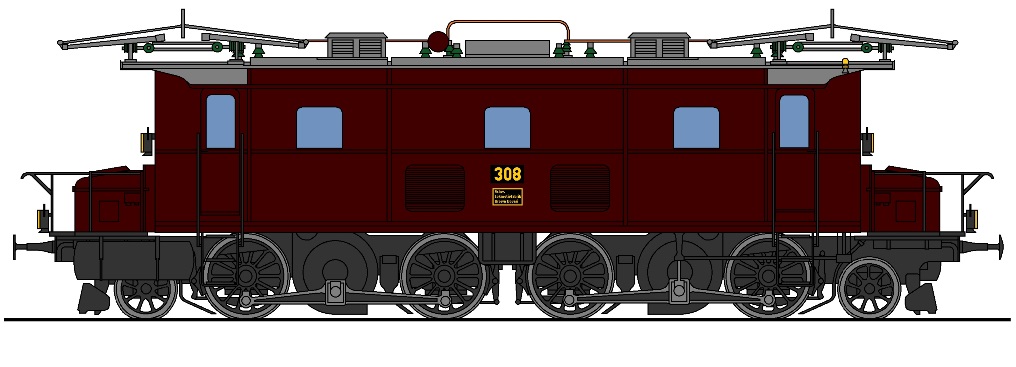

Ce 4/6 |

308 – 312 |

Gürbetalbahn |

|||||||||

|

Ce 4/6 |

313 – 314 |

Bern –

Schwarzenburg – Bahn |

|||||||||

|

In der oben

eingefügten Tabelle mit der Verteilung der 14

Lokomotiven erkennt man, dass die in Oerlikon gebauten

Modelle im Raum Spiez eingesetzt werden sollten. Die aus Münchenstein

angelieferten Maschinen kamen jedoch im Raum Bern in den Einsatz. Das

ändert sich auch nicht, wenn die die später bestellten drei Maschinen für

die BN dazu nehmen würden. Betrieblich sollte es jedoch nie so klar

aufgeteilt bleiben.

Daher kam es dazu,

dass die

Lokomotiven durch die Berner Kan-tonalbahn gekauft

wurden. Erst mit deren Zusage konnten die Verträge endlich unterschrieben

werden. Der Beschaffung von 14 neuen Lokomotiven stand nichts mehr im Weg. Die Kantonalbank übergab schliesslich die Maschinen den ein-zelnen Bahnen gegen eine Mietgebühr. Später konnten diese je-doch von den Gesellschaften auch käuflich übernommen werden.

Heute kennen wir

solche Lösungen und sie werden als Leasing bezeichnet. Damals gab es diese

Regelungen jedoch noch nicht und so gab es im Vorfeld der Lieferung

Differenzen zu den an den

Lokomotiven anzubringenden Anschriften. Als rechtmässigen Besitzer sah sich die Berner Kantonalbank und diese verlangte die entsprechenden Anschriften. Jedoch sahen das die einzelnen Bahnen ganz anders.

Letztlich führte das

jedoch dazu, dass die auffälligen An-schriften, wie es sie bei der Reihe

Be 5/7 gab, bei

der Reihe Ce 4/6 nicht mehr vorhanden waren. Zur Klärung der Zuteilung

durf-te schliesslich an den

Stossbalken

ein einfacher Hinweis ange-bracht werden.

Diese erste

Bestellung, die dank der Bank doch noch getätigt werden konnte, wurde

später noch um drei weitere Maschinen erweitert. Diese besassen die

geforderte höhere

Höchstgeschwindigkeit

und sie wurden als Be 4/6 bezeichnet. Gebaut wurden auch diese

Lokomotiven bei der BBC in Münchenstein. Mit anderen

Worten, die von der MFO entwickelte Baureihe, wurde zum grössten Teil von

der Firma geliefert, in im Wettbewerb stand.

Somit gelangten

insgesamt 17

Lokomotiven dieser Baureihe zur BLS-Gruppe

und wurden dort unter den Bahnen der neuen BLS-Gruppe verteilt. So konnte

die vom Besteller verlangte kurze Lieferzeit eingehalten werden. Trotzdem

dauerte die Lieferung aller 17 Lokomotiven über vier Jahre, wobei

eigentlich nur die drei später bestellten Modelle der Baureihe Be 4/6 im

Jahre 1924 ausgeliefert wurden. Es gab daher eine Lücke.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Daher

wurde die Entwicklung von neuen

Daher

wurde die Entwicklung von neuen

Bei

der

Bei

der

Soweit

war die Welt in Ordnung, wäre da nicht die Finanzierung gewesen. Diese

konnte von den Bahnen nicht gestemmt werden. Es musste daher eine andere

Form für die Finanzierung gefunden werden.

Soweit

war die Welt in Ordnung, wäre da nicht die Finanzierung gewesen. Diese

konnte von den Bahnen nicht gestemmt werden. Es musste daher eine andere

Form für die Finanzierung gefunden werden.